Beobachtungen:

Steinkreise

Zurück zum

Hauptverteiler2. Versuche mit Kieselsteinen aus Marmor

Experiment mit zwei Steinkreisen aus neun bzw. aus elf Steinen.

Es wurden neun Kieselsteine aus Marmor ausgelegt. Die Abstände zwischen den Steinen und zu einem möglichen Mittelpunkt sind zufällig.

Die Steine haben eine längliche Form. Sie sind so ausgerichtet, daß ihre Längsachse parallel zum Umfang des "Kreises" verläuft.

Unter der Kreisfläche fließt unterirdisch Wasser in einem engen Spalt.

Einer der Steine ist über dieser "Wasserader" plaziert und kann bei Bedarf daneben gelegt werden.

Ergebnisse:

Wenn man den einen der Steine auf das Wasser legt, wird der Kreis angeregt.

Nach ein wenig Probieren hat sich ergeben, daß die etwas länglichen Steine eine Vorzugsrichtung haben.

Um eine große spürbare Intensität zu bekommen, ist es wichtig, daß alle Steine wie die Pole einer Batterie hintereinandergeschaltet sind.

Über dem Kreis bildet sich bei der einen "Polarität" (Typ1) "sichtbar" eine schlotartige Struktur aus, wie bei einem Kühlturm (allerdings ohne die Einschnürung). (Gilt für einen Beobachter, der die Strukturen nicht nur spüren, sondern auch mit den Augen wahrnehmen kann.)

Bei umgekehrter "Polarität" (Typ2), d.h. anderem Umlaufsinn, kriecht die Struktur "sichtbar" in der Mitte in den Erdboden hinein.

Polt man nur einen Stein falsch, dann wird bei Typ1 der vorher große Schlot klein und die Struktur "sieht" etwa so aus wie ein Lagerfeuer.

Anbei die Mutungen und die Auswertung.

Welche Bedeutung und welche Möglichkeiten ergeben sich daraus? Das sind spannende Fragen!

Protokolle der Versuche vom 31.07.; 02.08.; 03.08.; 04.08.; 05.08. ; 07.08.; 08.08.

Teilnehmer: FB und GE

2.1. Geometrie der beobachteten Strukturen Teil 1

31.07.2013, erster Tag

|

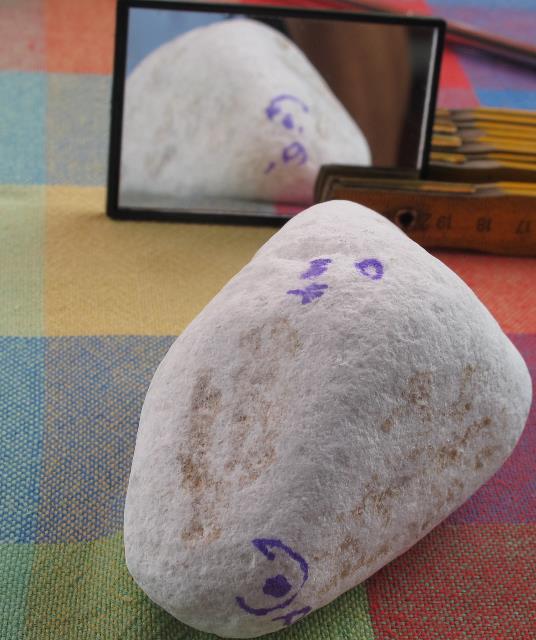

| Abb. 02-01: 25 kg

Kieselsteine aus weißem Carara-Marmor, Kalkstein

(FB) |

|

| Abb. 02-02: Viele der

Steine haben eine längliche Form (FB) |

|

| Abb: 02-03: Auf dieser Gartenfläche

sind elf Steine ausgelegt. Sie begrenzen eine ovalen

Fläche. (FB) |

|

| Abb. 02-04: Die andere Seite des

Steinkreises, sechs Steine (FB) |

|

| Abb. 02-05: sechs weitere Steine. Bei

der Bierflasche schneidet eine Wasserader den Kreis.

Dort liegt der Stein direkt auf dieser

wasserführenden Struktur. (FB) |

|

| Abb. 02-06: Wenn der eine Stein über

dem Wasser liegt, gibt es - für einen "sehenden"

Beobachter wahrnehmbar - eine Struktur über dem

Kreis wie bei einem Schlot oder Kühlturm. (FB) |

|

| Abb. 02-07: Für den "sehenden" Beobachter erscheint der äußere Rand der Struktur über dem Steinkreis wie bei diesem Becher bis dicht an die Steine heran. (FB) |

|

| Abb. 02-08: Zwei Kühltürme beim

Kraftwerk Grohnde an der Weser. Unten bei dem

Schlitz über dem Erdboden wird Luft angesaugt, die

sich im Inneren mit Wassertröpfen berieselt wird.

Der entstehende Wasserdampf strömt weit nach

oben heraus und nimmt die Verdampfungswärme mit. Je nach Bauart benötigt man entweder zum Ansaugen Ventilatoren oder es reicht auch die natürliche Erwärmung der Luft für den erforderlichen Zug aus. (FB) |

|

| Abb. 02-09: Feuertornado. Auf einer

rotierenden Untelage steht ein Zylinder aus einem

luftdurchlässigen Blechgitter. Darinnen ist eine

Schale mit Brennpaste. Das Feuer erzeugt einen

aufsteigenden Luftstrom. Die beim Nachströmen durch

das Drahtgitter unten angesaugte zusätzliche

Frischluft wird zwar radial angesaugt, hat aber aus

der Sicht des rotierenden Beobachters (der Flamme)

eine krumme Bahn (Corioliskraft) und trifft leicht

tangential auf die Flamme. Damit bekommt die

Flammensäule einen Drall. Nebeneffekt: Die

Verbrennung ist dadurch verstärkt. (FB) |

|

| Abb. 02-10: Tornado in einem

Plexiglasrohr: Mit Ultraschall zerstäubtes

Wasser (Dampf) wird mit einem absaugenden Ventilator

oben zur Rotation um die Längsachse angeregt. Im Spiegelbild der Laserbeleuchtung am oberen Bildrand ist das "Auge" des Tornados zu sehen. (FB) |

|

| Abb. 02-11:Magnetrührer: Das weiße

Rührstäbchen folgt einer schnell rotierenden Scheibe

unter der Heizplatte. Es beschleunigt dabei die

untere Wasserschicht nach außen. Das Wasser strömt

in der Mitte von oben nach und es entsteht dort ein

Sog.(FB) |

|

| Abb. 02-12: Wasserwirbler am Zapfhahn

(FB) |

|

| Abb. 02-13: Wirbel in einem

Wassergefäß. (FB) |

|

| Abb. 02-14: Das Wasser fließt bei

diesem Brunnen in der Nähe vom Elisenbrunnen in

Aachen am Außenrand tangential zu. In der

Mitte fließt es ab. Es entsteht ein Wirbel. (FB) |

2.2 Einfluß der Ausrichtung der Steine

|

| Abb. 02-15: Die ausgewählten Steine

haben eine längliche Form. Es gibt offensichtlich

eine "Polarität". Je nach Anordnung verändern sich Qualität und Form der beobachteten Strukturen. Auf die Resonanzstrukturen zwischen den Steinen scheint die "Polarität" keinen Einfluß zu haben. Jedoch für die Ausbildung oder das Wegbleiben eines "Schlotes" ist es wichtig, daß alle Steine gleichsinnig z.B. mit der roten Markierung im Uhrzeigersinn (cw) nacheinander liegen. Schon bei einem falsch liegendem Stein verkleinert sich die Struktur über dem Kreis von vielen Metern Höhe auf nur wenige Meter. Stellt man einen Stein senkrecht zur Hauptrichtung, dann treten die Resonanzstrukten radial aus. (FB) |

|

| Abb. 02-16: Durch diesen Kreis mit 11

Steinen geht eine Wasserader (rot-weiß markiert)

hindurch. Zwei gegenüberliegende Steine des Kreises liegen direkt daneben. Legt man jeweils den einen oder den anderen Stein über das Wasser, so fließt es dort entweder in den Kreis hinein bzw. aus ihm heraus. Sowohl die Fließrichtung des Wassers als auch der Umlaufsinn bei der Auslegung der Steine entscheiden über den Typ des Steinkreises. (Typ1 mit Schlot, Typ2 ohne Schlot) Jeder der beiden Einflüsse schaltet zwischen den beiden Typen hin und her. In der Version Typ1 gibt der Kreis nach oben ab, bei Typ2 saugt er an. (feinstoffliche Massen?, Energie?) Bei externer Anregung scheint jedoch deren Einfluß stärker als der der Eigenschaft der Steine zu sein, so daß die Art und Positionierung der Anregung den Typ festlegt. (FB) |

|

| Abb. 02-17: Lageplan, erstellt mit den Original TRIGOMAT-Daten vom Tachymeter- und Maßbandsystem. trigomat Blau: Kreis mit neun Steinen, rot: Kreis mit elf Steinen. die beiden Wasseradern sind schwarz eingezeichnet. Beim roten Kreis liegen zwei Steine unmittelbar neben der Wasserführung, die von links nach rechts fließt. Durch Verschieben um eine kurze Strecke können sie jeweils auf das Wasser gelegt werden. Bei dem einen fließt das Wasse also in den Kreis hinein, bei dem anderen aus ihm heraus. Auch beim blauen Kreis lassen sich leicht zwei am Kreis gegenüberliegende Steine auf Wasser verschieben. (FB) |

Eigenschaft eines Steines

7.8.2013

Vorläufig Angaben.

|

| Abb. 02-18: Durch den Stein geht eine

Drehachse, vorne mit "p+", hinten mit "e"

bezeichnet. Die Drehrichtung erscheint im Spiegelbild gleich, ist also gegensinnig wie die vordere. (FB) |

|

| Abb. 02-19: Rückseite. (FB) |

|

| Abb. 02-20: Bezeichnung der

Unterseite mit "u m3" und der Oberseite

im Spiegelbild mit "o m4". (FB) |

|

www.biosensor-physik.de | (c)

31.07.2013 - 19.02.2025 F.Balck |

© BioSensor-Physik 2025 · Impressum