Beobachtungen:

Kuehlwasser-zwanzig-ein

Experimentelles Seminar 8.2. - 9.2 2014 in Clausthal

Hauptseite hierzu: main page see kuehlwasser

Teilnehmer: W.A, F.B., G.E., I.K., A.S.

Protokoll: G.E.

Fotos der Protokolle: imp_9996.jpg bis imq_0009.jpg

|

| Abb 00: die Teilnehmer (FB) |

1. Kupferspule und Eisenkern

2. Draht unter mechanischer Spannung

3. Feld eines Neodym-Magneten

4. Biegbalken

5. LED

5.1 "Durchstrahlung" verschiedener Quader

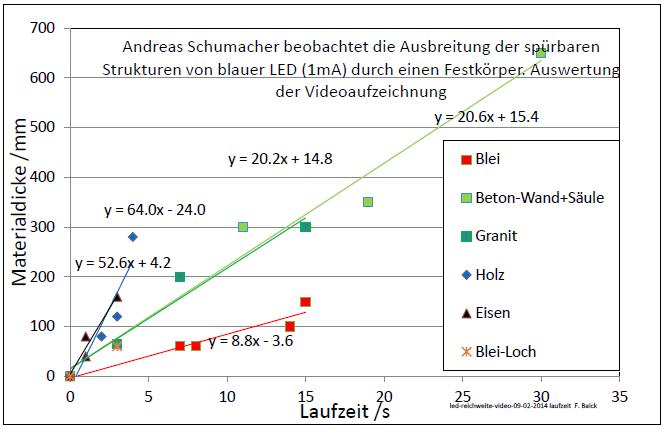

5.2 Reichweite, Ausbreitungsgeschwindigkeit

5.3 Strukturen

5.4 "Durchstrahlung" einer Betonwand, Zeitlicher Verlauf

5.5 "Durchstrahlung" einer Betonwand, Einfluß auf Körperfeld von Menschen

5.6 Reflexion

5.7 Lichtleiter mit Flüssigkeit

6. Wasser im Schlauch, Wasserkreuzung

1. Kupferspule und Eisenkern

|

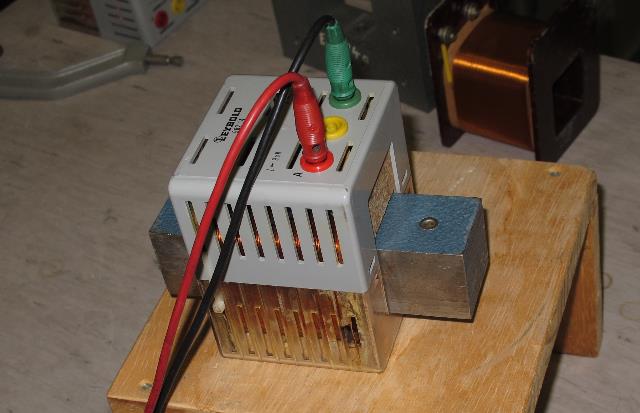

| Abb. 01-01: Kupferspule mit Eisenkern

(FB) |

|

| Abb. 01-02:

Kupferspule mit 500 Windungen und Eisenkern (FB) |

|

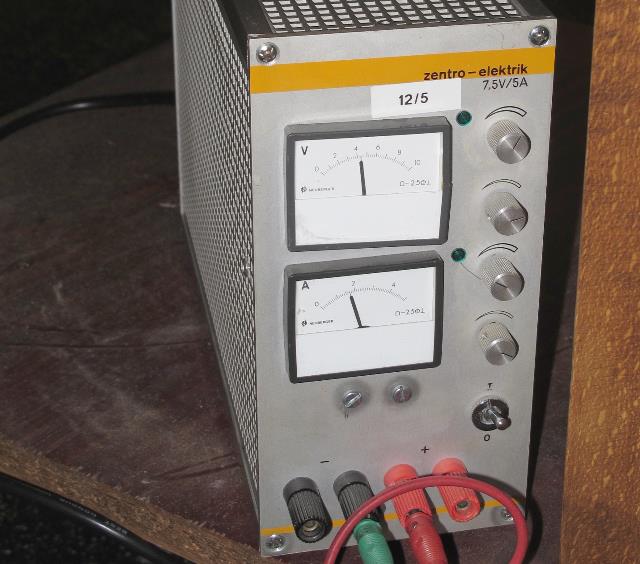

| Abb. 01-03: Dieses

Netzteil liefert Gleichstrom 4,2 V und 1,6 A (FB) |

|

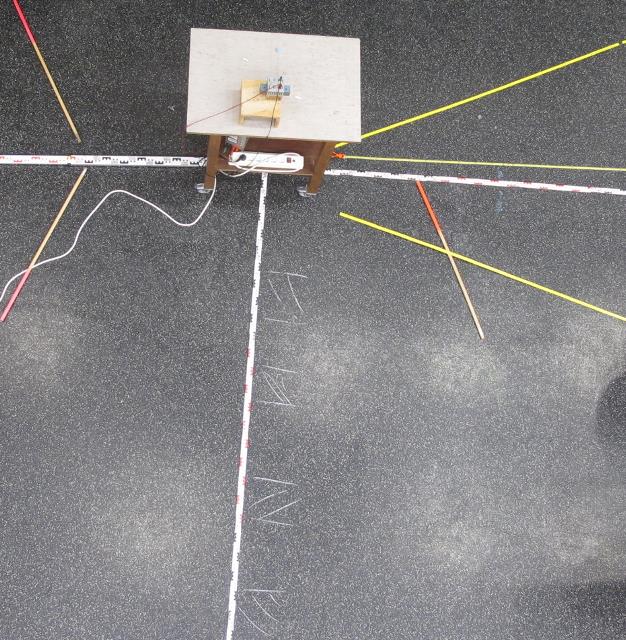

| Abb. 01-04: Spür- und "sichtbare"

Strukturen sind ausgelegt. gemeinsames Ergebnis der Beobachter: W.A., A.S., G.E. und F.B. (FB) |

|

| Abb. 01-05:Strukturen senkrecht zur

Spulenachse (Fb) |

|

| Abb. 01-06: Strukturen nach rechts

(FB) |

|

| Abb. 01-07: Strukturen nach rechts.

(FB) |

|

| Abb. 01-08: Notizen An den Polen gemessen 12 mT in der Mitte, 39 mT am Eckpunkt. Erkenntnisse: Magnetfeld ist unterschiedlich (a) und (b) |

|

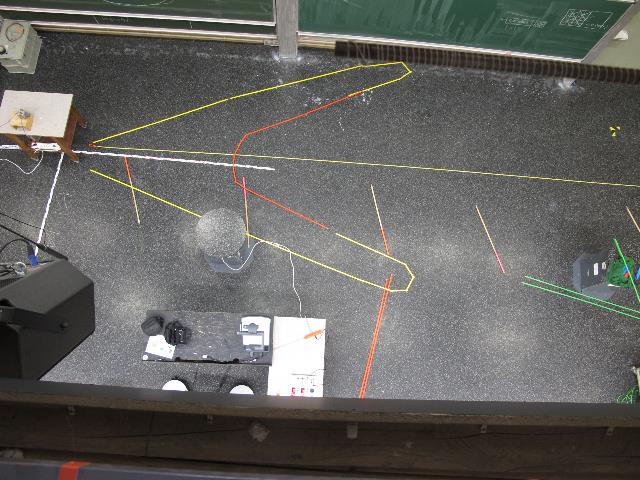

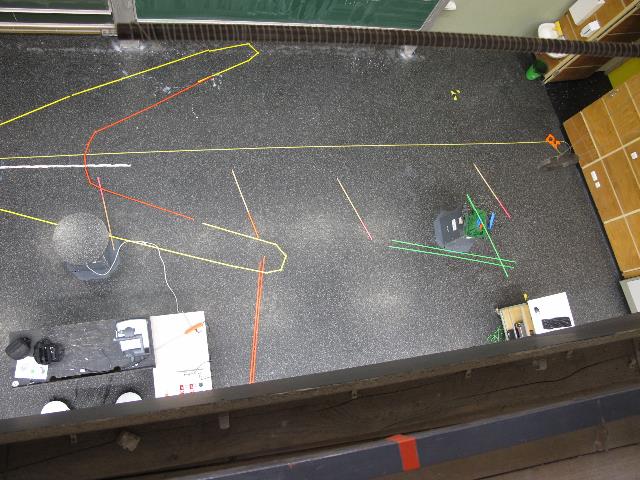

| Abb. 01-09: Notizen. Am Südpol ist der Offnungswinkel 30° bis zu einer Entfernung von 190 cm spürbare Qualität innen: warm, außen: kalt 1.1 A.S. sieht bei Tageslicht, ob der E-Magnet an ist oder nicht. (dies bestätigt den Versuch von F. Jansen 1907, dessen Proband nur bei Dunkelheit "sehen" konnte.) Anschalten: "es dauert etwa 4 s bis es da ist." Ausschalten: "ist sofort weg". W.A.: " ist wellenförmig", A.S. "wellenartig". |

|

| Abb. 01-20: Notizen 1.2 Frontale Sicht, Reichweite ca. 1,8 m Norpol: Qualität innen: wärmer, außen: kälter Tulpe ist unerwartet viel größer, A.S. sieht sie bie 1,4 m Unerwartet: weitere Strukturen wie Tulpen, Magnetfeld-ähnliche. |

|

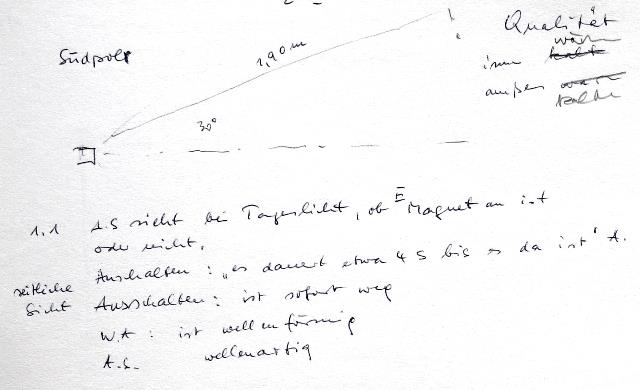

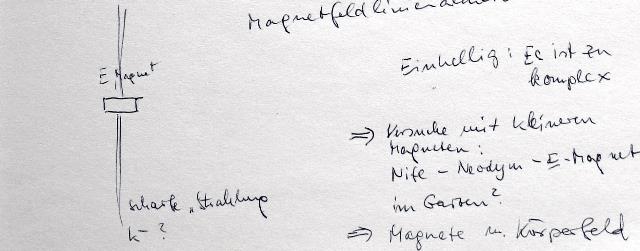

| Abb. 01-21: Notizen Einhellig: Es ist zu komplex, -> Versuche mit kleineren Magneten: NiFe - Neodym - E-Magnet im Garten? -> Magnete und Körperfeld. senkrecht zur Achse des Magneten gibt es eine scharfe "Strahlung", K- ? |

|

| Abb. 01-22: Notizen Senkrecht zur Magnetachse gibt es vier elliptische Strukturen, die in der Mitte unterbrochen sind. Sie haben abwechselnd unterschiedliche Qualitäten. (FB) |

2. Draht unter mechanischer Spannung

|

| Abb. 02-01: Kupferdraht 0,4 mm, mit

einem Gewicht belastet. Der obere Teil ab Oberkante Tisch wurde vorher mit einer Lötflamme ausgeglüht. (FB) |

|

| Abb. 02-02: A.S. beobachtet die für

ihn "sichtbaren" Strukturen am unteren nicht

ausgeglühten Teil. (FB) |

|

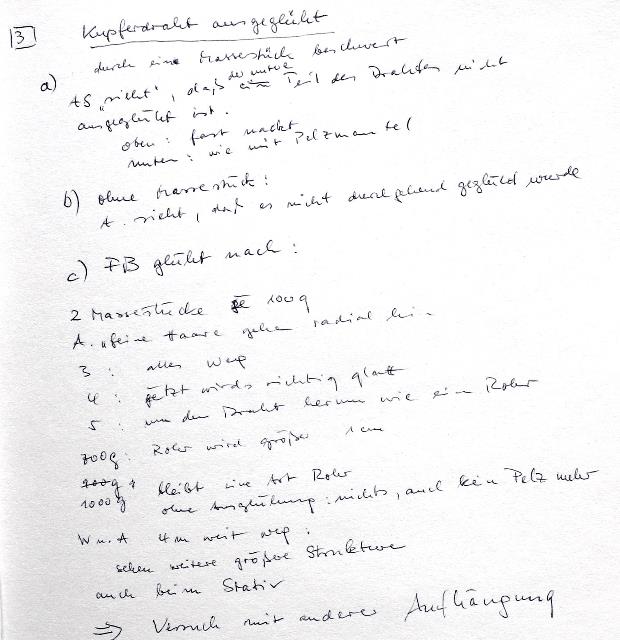

| Abb. 02-03: Kupferdraht

ausgeglüht. (nur das obere Ende ab Tischkante

ist ausgeglüht) a) durch Massestück beschwert. A.S. "sieht", daß der untere Teil des Drahtes nicht ausgeglüht ist. oben: "fast nackt" unten: "wie mit Pelzmantel" b) ohne Massestück: A.S. sieht, daß es nicht durchgehend geglüht wurde. c) F.B. glüht nach 2 Massestücke je 100 g A.S. "feine Haare gehen radial hin" 3 Stück: "alles weg" 4 Stück: "jetzt wird es richtig glatt" 5 Stück: "um den Draht herum wie ein Rohr." 700 g: "Rohr wird größer, 1 cm" 1000 g: "bleibt eine Art Rohr" der Bereich ohne Ausglühung:" nichts auch kein Pelz mehr" A.S. und W.A. "4 cm weit weg" sie sehen weiter größere Strukturen, auch beim Stativ --> Wiederholung des Versuchs mit anderer Aufhängung. |

3. Feld eines Neodym-Magneten

|

| Abb. 03-01: Hallsonde mit

Anzeigeelektronik. (FB) |

|

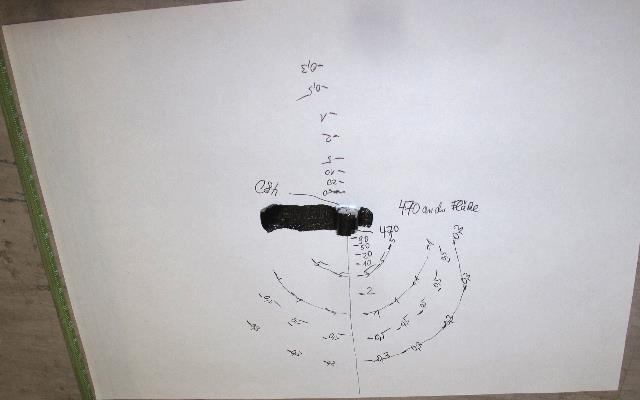

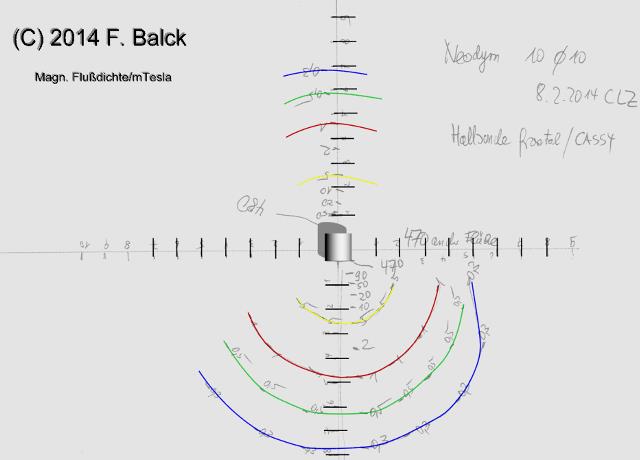

| Abb. 03-02: Ein kleiner Neodym-Magnet

10 mm lang, und 10 mm Durchmesser ist auf das Papier

aufgeklebt. Die Zahlen geben die gemessene

Induktionsflußdichte in mT an. (FB) |

|

| Abb. 03-03: Die Ergebnisse:

blau: 0,3 mT, grün: 0,5 mT, rot 1 mT und gelb 5 mT. Das Feld beträgt direkt am Magneten im Maximum mit 470 mT. Innerhalb von zwei Zentimetern fällt es rasch auf Werte von unter 10 mT ab. Einteilung der Achsen in Zentimeter. (FB) |

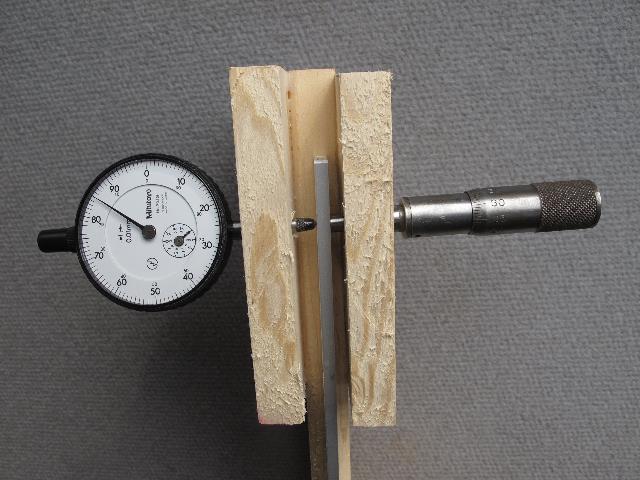

4. Biegbalken

Ein stranggepreßter Aluminiumstab, 5 mm x 20 mm x 1000 mm, wird geringfügig gebogen.

Es gibt spürbare Strukturen in Längrichtung, die extrem stark auf kleinste Biegung reagieren.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Abb. 04-01: Aluminumbalken 20mm

x 5 mm x 1000 mm, unten eingespannt. Zum Fotografieren auf einen Teppichboden gelegt. Beim Experiment stand der Balken senkrecht. (FB) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Abb. 04-02: Meßuhr und

Mikrometerschraube. Die Feder der Meßuhr drückt den

Balken nach rechts auf die Schraube. Bei den

Versuchen lag der Verstellbereich beim Experiment

vom 8.2.2014 von -8 bis +15 Hundertstel mm bzw. vom

29.11.2013 von 0 bis 40 Hunderstel mm. Die Konstruktion vom November 2013 war etwas primitiver und nicht so fein verstellen. kuehlwasser-zwanzig.htm#kapitel-02-01 (FB) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Abb. 04-03: An dem einen Ende ist der

Stab zwischen Hölzern eingeklemmt. (FB) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Abb. 04-04: Bis zur Schraube sind es

94 cm, das entspricht der Länge der Biegung. (FB) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

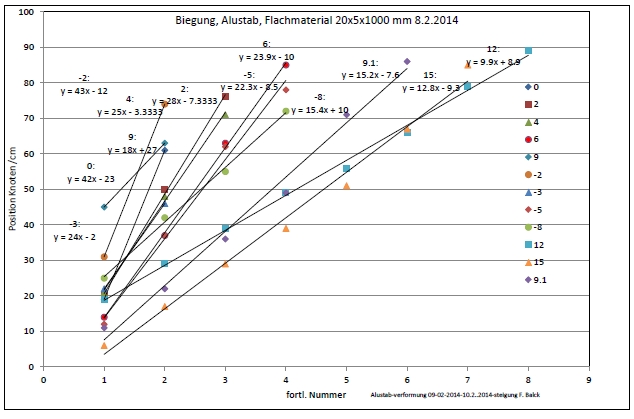

Abb. 04-05:aus kuehlwasser-zwanzig.htm#kapitel-02-01 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Abb. 04-06: Die von A.S. gefundenen

Positionen der Knoten. Unter der Annahme, daß es sich um eine periodische Anordnung handelt von Knoten handelt, fehlen bei einigen Auslenkungen einige. (z.B. 9, -8 ) In der rechten Spalte ist die mittlere Differenz der Knoten (Steigung der Ausgleichsgeraden) angegeben. (FB) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

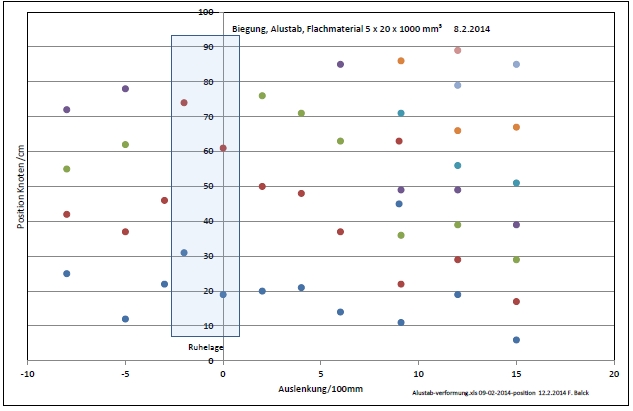

| Abb. 04-07: Lage der Knoten. Im

Bereich der Ruhelage (blaues Feld) gibt es jeweils 2

Knoten, etwa bei 1/4 und bei 3/4 der Länge.

94*1/4 = 23,5 94*3/4 = 70.5 (FB) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

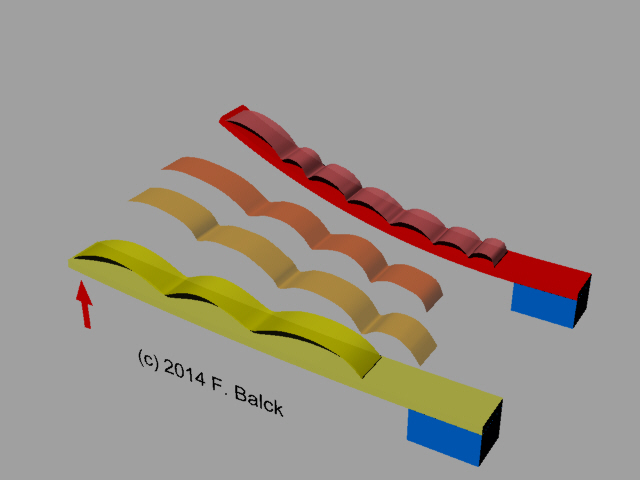

| Abb. 04-08: Die Periode scheint mit

zunehmender Auslenkung aus der Ruhelage abzunehmen.

Dies gilt sowohl für eine positive als auch für

negative Auslenkung. Beim kräftefreien Stab hat die Periode etwa mit 50% des Länge des Materials ihren größten Wert. Blaue Kurve: Anpassung mit y = 1/x * 170 + 5 (FB) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Abb. 04-09: Schematisch: Veränderung

der Strukturen bei zunehmender Durchbiegung.aus kuehlwasser-zwanzig.htm#kapitel-02-01 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

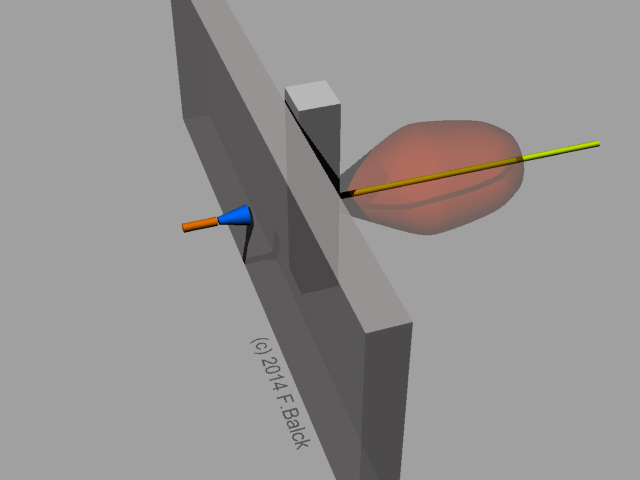

5. LED

5.1 "Durchstrahlung" verschiedener Quader

Blaue LED

Notiz: Nach kurzem Aufenthalt im Lichtkegel faßt sich A.S. mit der Hand schützend vor den Solarplexus.

Durchstrahlt man mit einer LED einen Quader, so gibt es dahinter mehrere Strukturen mit unterschiedlichen Eigenschaften:

Struktur Typ1 Schnelle Ausbreitung (sofort, "im Augenblick")

Struktur Typ2 langsame Ausbreitung (mehrere zehn Sekunden für einige Meter)

Typ2 wurde von den "sehenden" Beobachtern (A.S., W.A., I.K.) wahrgenommen.

Diese Struktur läßt sich durch eine Luftströmung senkrecht zur Strahlrichtung an der Quelle z.B. Wedeln mit einem Holzbrett "wegblasen". Sie wächst aber in kurzer Zeit wieder nach.

Handelt es sich um Strukturen, bei denen Edelgase in der Luft beteiligt sind?

Bei anderen Versuchen konnte eine Abhängigkeit der beobachteten Strukturen mit dem Gasdruck von Edelgasen gezeigt werden.

kuehlwasser-vier-01.htm rotierende-magnetfelder.htm#kapitel-04

Es wäre denkbar, daß die "sehenden" Beobachter Eigenschaften der Edelgase wahrnehmen können.

|

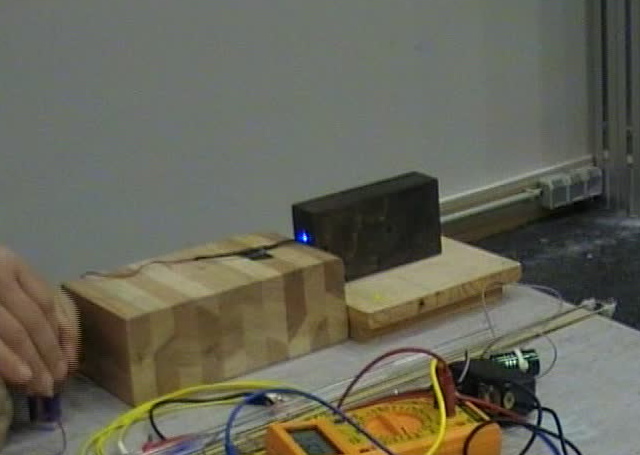

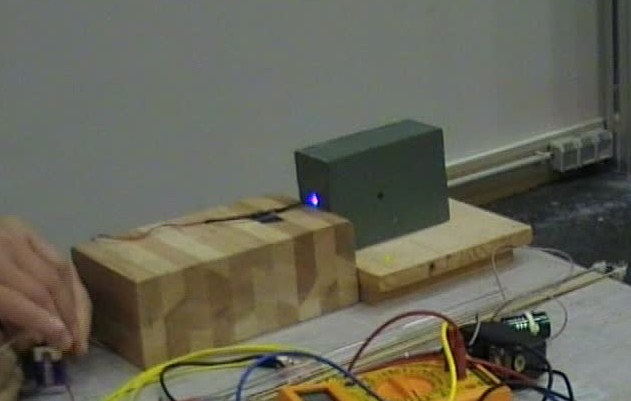

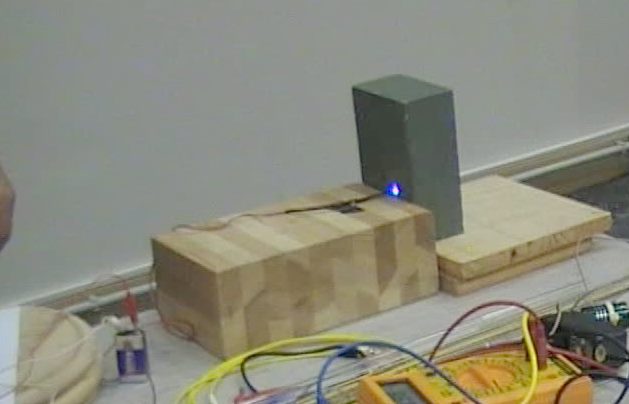

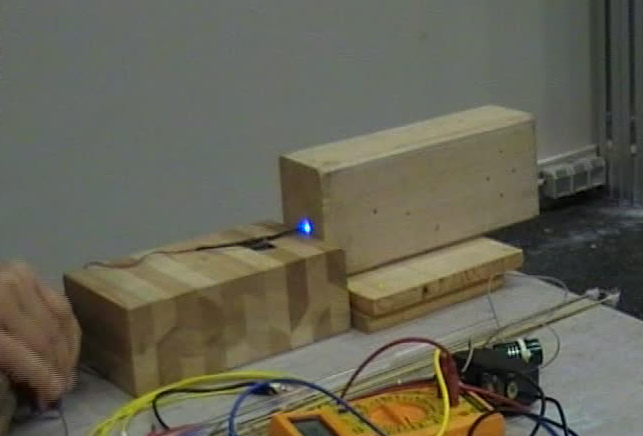

| Abb. 05-01-01: Blaue LED, 9 Volt Batterie und Vorwiderstand, 1 mA Strom (FB) |

|

| Abb. 05-01-02: Avago Technologies

HLMP-LB63-PTOZZ (FB) |

|

| Abb. 05-01-03: LED aus der Nähe (FB) |

|

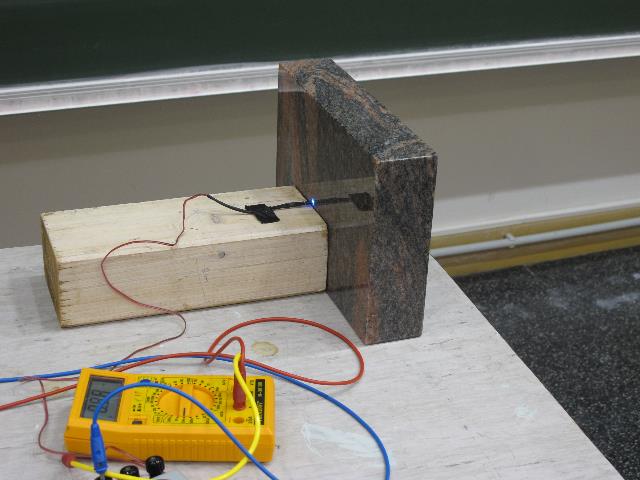

| Abb. 05-01-04: Strahl der LED ist auf

einen Granitklotz gerichtet. (FB) |

|

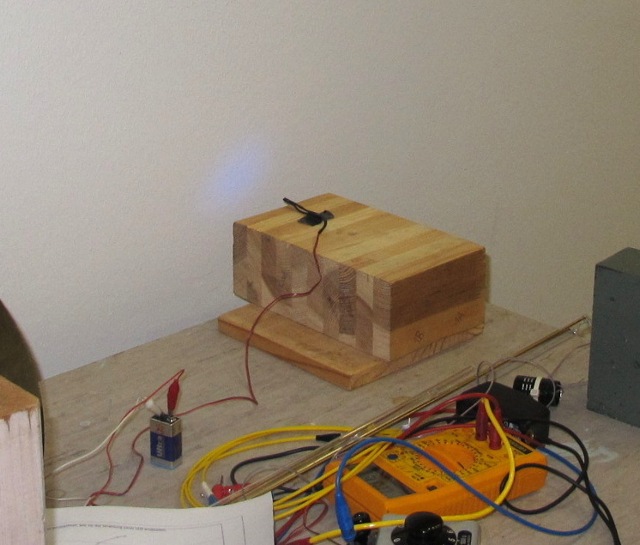

| Abb. 05-01-05: Bis dorthin reicht die

"Strahlung" der blauen LED, die durch die

Granitplatte geht. Experimente mit mehreren Beobachtern im Physik-Hörsaal. 9 Volt-Batterie, Vorwiderstand (Widerstands-Dekade), Meßgerät und LED. (FB) |

|

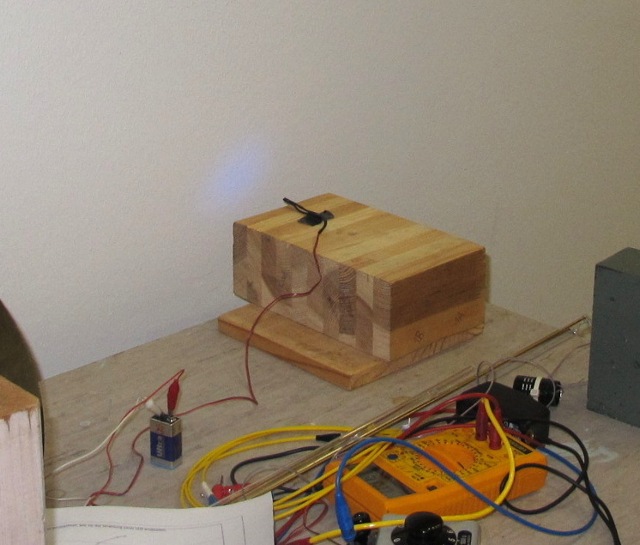

| Abb. 05-01-06: Die LED strahlt auf

einen Holzklotz (FB) |

|

| Abb, 05-01-06. Die LED strahlt auf

einen Eisenklotz 16 cm lang. (FB) |

|

| Abb. 05-01-07: Die LED strahlt auf

einen Klotz aus Leimholz (FB) |

|

| Abb. 05-01-08: Die LED strahlt auf

einen Bleiklotz. (FB) |

|

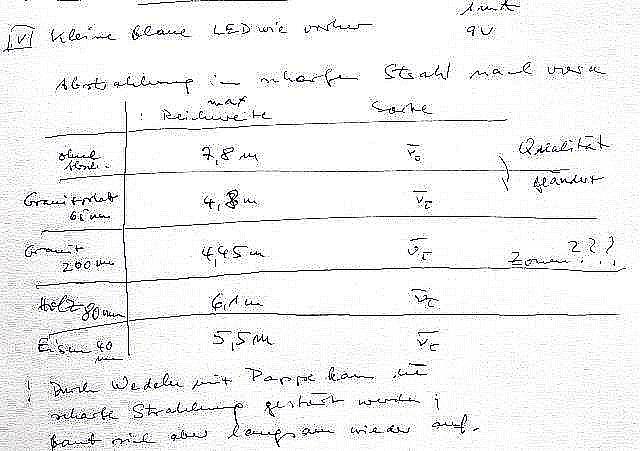

| Abb. 05-01-09: Reichweite bei

verschiedenen Objekten, siehe nächstes Kapitel Die Qualtität des "Strahls" ändert sich, wenn er durch ein Objekt geht. Durch Wedeln mit Pappe kann die scharfe Strahlung gestört werden, baut sich aber langsam wieder auf. |

|

| Abb. 05-01-10: Qualität des

"Strahls" Protokoll zum Video, siehe nächstes Kapitel |

|

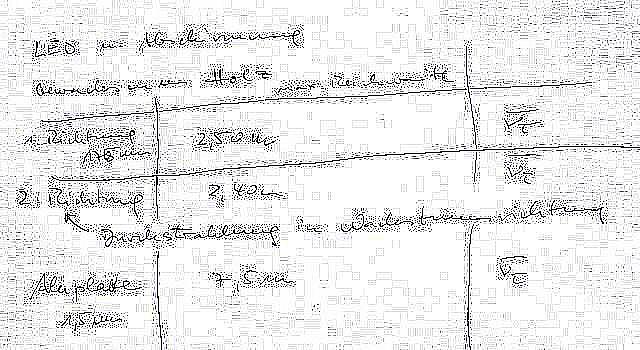

| Abb. 05-01-11: LED und Abschirmung, gewachsenes Holz, maximale Reichweite 2,5 m bzw. 2,4 m (Durchstrahlung in Wachstumsrichtung). Aluminiumblech, Reichweite 7,5 m |

|

| Abb. 05-01-12: Beobachtung: Es läuft auch etwas um die Hindernisse herum. |

5.2 Reichweite, Ausbreitungsgeschwindigkeit

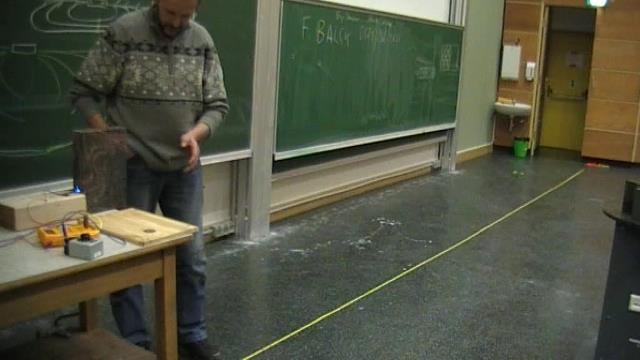

Vor laufender Videokamera zeigt A.S., wie sich die für ihn "sichtbaren" Strukturen in Strahlrichtung ausbreiten.

Hierzu geht er entlang der Strahlachse mit den wachsenden Strukturen mit und liest auf einem am Boden liegenden Maßband die Position der Spitze des "Strahles" laut ab, so daß das Mikrofon der Kamera es aufzeichnen kann.

Videos: MOW061-led-ausbreitung.MOD und MOW062... MOW063... bis MOW064... (siehe Tabelle)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Abb. 05-02-01: Video

MOW061-led-ausbreitung.mod Granit 200 mm Zeitmarke 00:00, LED gerade eingeschaltet. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Abb. 05-02-02: Zeitmarke 00:30, "jetzt baut es sich auf", relative Zeitmessung ab 30 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Abb. 05-02-03: Zeitmarke 00:43, "ein Meter", relative Zeitmessung 43 s - 30 s=13 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Abb. 05-02-04: Zeitmarke 0:53, "ein Meter fünfzig" relative Zeitmessung 53 s - 30 s = 23 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Abb. 05-02-05: Zeitmarke 1:35,

"vier Meter dreißig, Ende erreicht." Dauer 1:35 - 30

s = 65 s |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Abb. 05-02-06: Video

MOW064-led-ausbreitung.mod, Leimholz 120

mm, Zeitmarke 0:04 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Abb. 05-02-07: Video

MOW-063led-ausbreitung.mod, Blei 100 mm,

Zeitmarke 0:05 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Abb. 05-02-08: Video MOW-062led-ausbreitung.mod, Eisen 40 mm, Zeitmarke 0:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

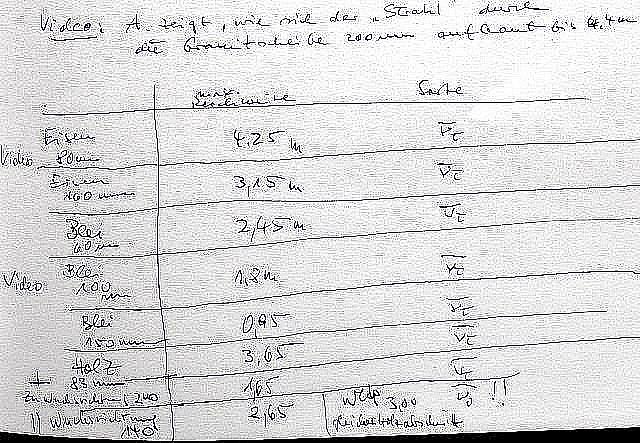

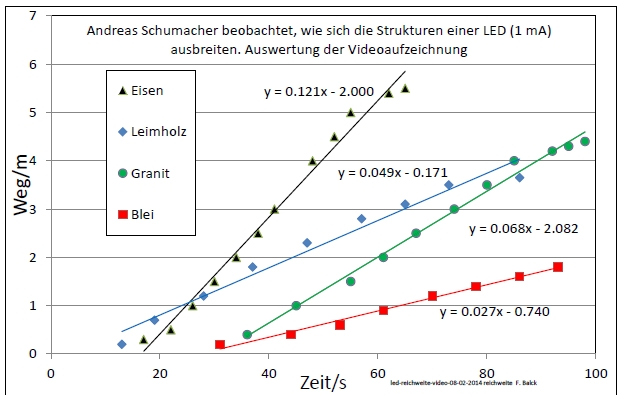

| Abb. 05-02-06: Position der Spitze

des "Strahls" als Funktion der Zeit für

unterschiedliche Materialien. Eisen 40 mm, Leimholz 120 mm, Granit 200 mm, Blei 100 mm, Bei der Zeit 0 wurde die LED eingeschaltet. Danach dauerte es einige Sekunden, bis der "Strahl" aus dem Objekt heraustrat und "sichtbar" wurde. Daraus ergibt sich eine Ausbreitungsgeschwingigkeit im Material und eine in Luft. Geschwindigkeit in Luft: siehe Steigung der Ausgleichsgeraden

(FB) |

zweiter Schritt:

Von jedem Material wurden für alle drei Achsen die Durchlaufzeiten bestimmt.

Aus dem Ton der Videoaufzeichnung wurde die Zeitdifferenz zwischen "Kontakt" beim Anschließen der LED und "jetzt" der Beoabachter beim Austritt des "Strahls" auf der Rückseite des Körpers ermittelt.

Beide Beobachter A.S. und W.A. haben meist synchron, d.h. innerhalb einer Sekunde den "Strahl" bemerkt.

Video: MOw065-led-ausbreitung.MOD (FB)

Ähnliche Effekte mit der Durchlaufzeit wurden mit einem Ziegelstein sowie Holz und einem Neodym-Magnet beobachtet.

strom-sehen-006.htm#kapitel-06

|

| Abb. 05-02-07: Granit, 300 mm Video: MOw065-led-ausbreitung.MOD Zeitmarke 0:12 (FB) |

|

| Abb. 05-02-08: Eisen, 160 mm, Video: MOw065-led-ausbreitung.MOD Zeitmarke 1:18 (FB) |

|

| Abb. 05-02-09: Blei, 150 mm, Video: MOw065-led-ausbreitung.MOD Zeitmarke 1:54 (FB) |

|

| Abb. 05-02-10: Blei, 60 mm,

Video: MOw065-led-ausbreitung.MOD

Zeitmarke 2:50 (FB) |

|

| Abb. 05-02-11: Der Bleiklotz hat auf

der großen Fläche eine durchgehende Bohrung. Das vorherige Bild zeigt, daß die LED beim Versuch einige Zentimeter neben dem Loch positioniert war. A.S. bemerkt, daß zunächst durch das Loch etwas hindurch kommt und später durch die ganze Fläche. Daher wurde der Versuch wiederholt. Ergebnis: Laufzeit Loch 3 Sekunden, Laufzeit Klotz 7 Sekunden. (FB) |

|

| Abb. 05-02-12: Holz 280 mm,

Video: MOw065-led-ausbreitung.MOD Zeitmarke

3:04 (FB) |

|

| Abb. 05-02-13: "Durchstrahlung" von

innen nach außen: 35 cm dicke Betonwand und Beton-Säule (etwa in der Bildmitte hinter der Fensterscheibe. (FB) |

|

| Abb. 05-02-14: Hinter der Wand war

die LED auf die Säule (30 cm dick) gerichtet. Kapitel-05-03 (FB) |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Abb. 05-02-15: Für alle drei Achsen

der Körper: durchlaufene Materialstärke pro

Zeiteinheit. Auswertung der Videoaufzeichnung.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Ausbreitungsgeschwindigkeit für

die unterschiedlichen Materialien. (Steigung der

Ausgleichsgeraden)

|

Vergleich mit dem Experiment am 8.2.2014

| 8.2.2014 |

9.2.2014 |

|

| Eisen |

2.5 mm/s |

52.6 mm/s |

| Granit |

6.7 mm/s | 20.2 mm/s |

| Blei |

3.7 mm/s | 8.8 mm/s |

| Holz |

15 mm/s | 64 mm/s |

Es gibt Unterschiede zwischen den beiden Experimenten, übersehene Einflußgrößen?

noch Forschungsbedarf!

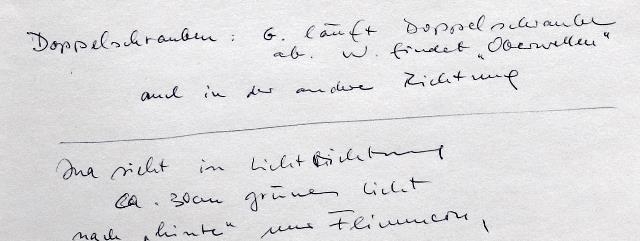

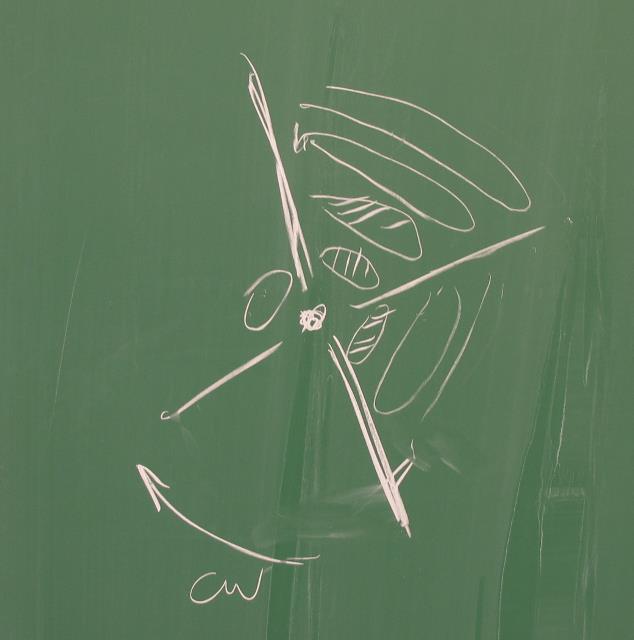

5.3 Strukturen

Notiz s. o. Abb. 05-01-12

bei LED gibt es Strukturen: 4 Strahlungen, 2 Wellen, 4 Zonen, 2 Doppelschrauben

|

| Abb. 0xx-01-00: Skizze der

beobachteten Strukturen. In Längsachse vorne und hinten eine "Stahl". Im Bereich der Diode gibt es eine Scheibe senkrecht zu dieser Achse, deren Durchmesser vom Diodenstrom abhängt. bei 1 mA ca. 1,2 Meter, bei 0,3 mA kleiner (0.6m?) Im Bereich der Scheibe sind zwei weitere "Strahlen", d. h. dort in alle sechs Richtungen einer, jeweils mit unterschiedlichen Qualitäten. Weiterhin gibt es Strukturen ähnlich wie beim Elektromagneten s.o. (FB) |

|

|

5.4 "Durchstrahlung" einer Betonwand, Zeitlicher Verlauf

Auswertung des Videos MOW-066led-ausbreitung.mod

Andreas Schumacher beschreibt mit seinem Zeigefinder den Ort, wo er was "sieht".

|

||||||||||||||||||||

| Abb. 05-04-01: Die blaue LED strahlt

auf eine Betonwand. Daten aus dem Video MOW-066led-ausbreitung.mod siehe auch Grafik und letzte Tabelle in Kapitel 5.2 kuehlwasser-zwanzig-eins.htm#kapitel-05-02

Die "Durchstrahlung" für die Wand dauert 19 Sekunden und für die Säule 11 Sekunden. (FB) |

||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

| Abb. 05-04-01: Der "Strahl" der LED

geht durch Betonwand und Betonsäule. (FB) |

||||||||||||||||||||

00:51  Er zeigt auf die Wand.

|

||||||||||||||||||||

00:52  Noch verfolgt er etwas auf der

Wand.

|

||||||||||||||||||||

00:53  Noch verfolgt er etwas auf der

Wand.

|

||||||||||||||||||||

00:55  Jetzt ist er mit seinem Finger bei

der Säule angekommen.

|

||||||||||||||||||||

00:58  Er verfolgt "es" auf der Säule.

|

||||||||||||||||||||

00:59  und kommt langsam nach vorne

|

||||||||||||||||||||

01:01  Er "sieht" "es" etwa in der

Mitte der Säule.

|

||||||||||||||||||||

01:02  im vorderen Viertel

|

||||||||||||||||||||

01:03  nur noch wenige Zentimeter bis zur

Kante

|

||||||||||||||||||||

01:05 kurz vor der Kante

|

||||||||||||||||||||

01:07 Der "Strahl" ist aus der Säule heraus gekommen. |

||||||||||||||||||||

| Abb. 05-04-02 bis 05-03-12:

Video MOW-066led-ausbreitung.mod Andreas Schumacher zeigt, wie der für ihn "sichtbare" "Strahl" zunächst durch die Betonwand und dann durch den Betonpfeiler dringt. (FB) |

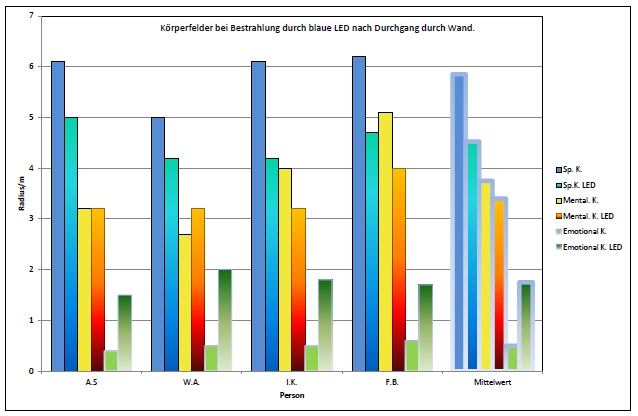

5.5. "Durchstrahlung" einer Betonwand, Einfluß auf Körperfeld von Menschen

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Abb. 05-05-01:aus led-stress.htm#kapitel-07 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Abb. 05-05-02:aus led-stress.htm#kapitel-07 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Abb. 05-05-03:

aus led-stress.htm#kapitel-07 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Abb. 05-05-04:

aus led-stress.htm#kapitel-07 |

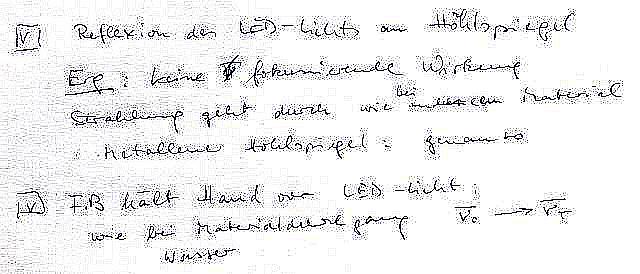

5.6 Reflexion

|

| Abb. 05-06-01: Die LED befindet sich

im Brennpunkt eines großen Hohlspiegels aus Glas. Oberflächenspiegel mit Metallschicht außen. (FB) |

|

| Abb. 05-06-02: Notiz Reflektion des LED-Lichts an Hohlspiegel. Ergebnis: keine fokussierende Wirkung, Strahlung geht durch wie bei anderem Material Auch bei einem Hohlspiegel aus Messing: genauso FB hält Hand vor LED-Licht, Qualität hinter der Hand ist die gleiche wie bei Materialdurchgang v0 -> vT, Wasser |

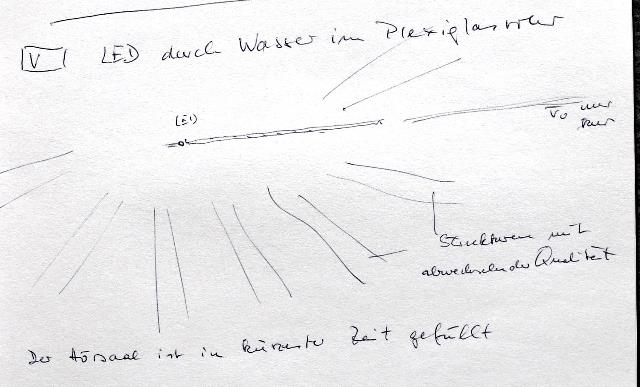

5.7 Lichtleiter mit Flüssigkeit

Plexiglasrohr mit Wasser und LED

|

| Abb. 05-07-01: Wassergefülltes

Plexiglasrohr, 8 mm Durchmesser, und blaue LED (FB) |

|

| Abb. 05-07-02: Im Vordergrund liegt

das Plexiglasrohr, rechts steckt die blaue LED drin.

Kurze Zeit nach dem Einschalten der LED ist der ganze Hörsaal mir spürbaren Strukturen ausgefüllt. (FB) |

|

| Abb. 05-07-03: Die Strukturen im

Bereich der Hörsaalbänke haben abwechselnde

Qualität. |

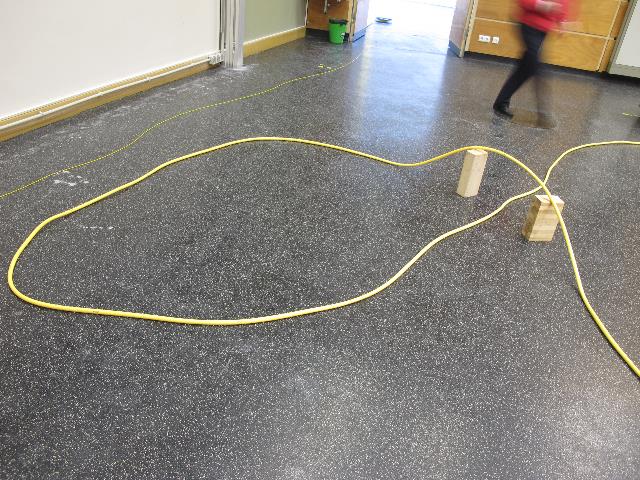

6. Wasser im Schlauch, Wasserkreuzung

|

| Abb. 06-01: Ein Gartenschlauch ist

auf dem Boden in Form einer geraden Linie

ausgebreitet. Es fließt Wasser hindurch, Durchmesser: 1/2 Zoll, 5 Liter pro Minute 5000cm³ /60s = 83 cm³/s Fläche (12.5mm/2) * pi) = 122,8 mm²= 1,23 cm² Geschwindigkeit 83 cm³/s / 1,23 cm²= 67 cm/s Zu beobachten ist eine Folge von mehreren Tori, die sich entgegen der Fließrichtung des Wassers entlang des Schlauches bewegen. (Radius etwa 1,5 Meter) Es wechseln sich dabei jeweils zwei Qualitäten nacheinander ab. (FB) |

|

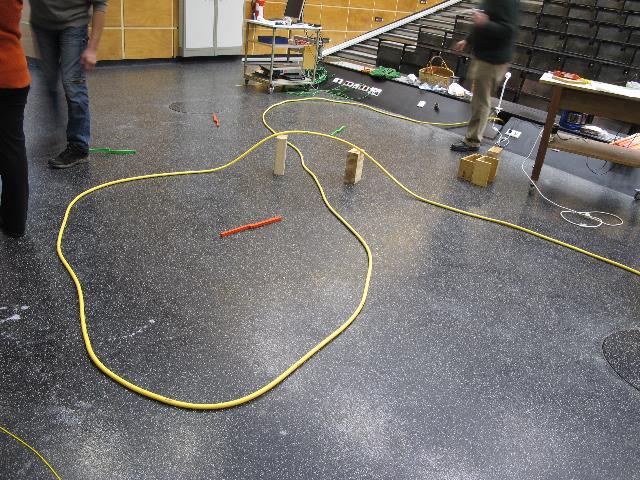

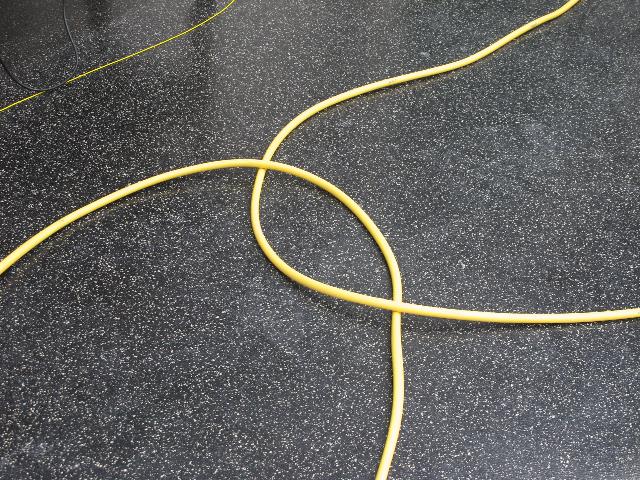

| Abb. 06-02: Eine Schlaufe mit einer

Kreuzung. Das Wasser fließt in der Schlaufe gegen

den Uhrzeigersinn, ccw (FB) |

|

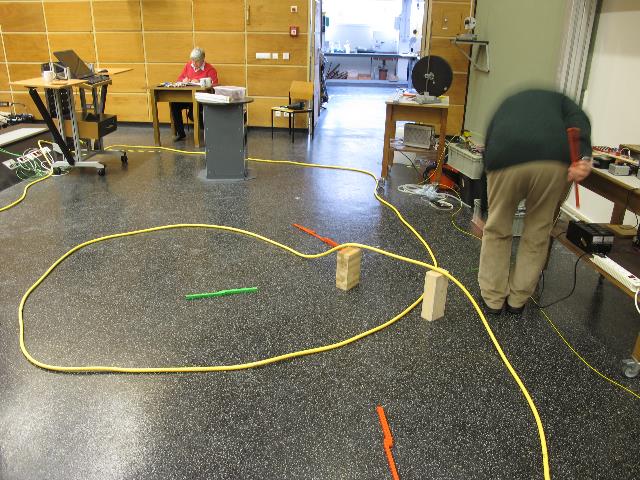

| Abb. 06-03: Im Bereich der Kreuzung

ist ein "Malteserkreuz" zu spüren, das sich um eine

senkrechte Achse dreht gegen den Uhrzeigersinn, cw.

Rote und grüne Hölzer markieren die vier Arme des

Kreuzes. (FB) |

|

| Abb. 06-04: Die sich kreuzenden

Schläuche wurden umgelegt. Der Zulauf ist jetzt oben

und der Ablauf unten. Die Strukturen drehen sich

jetzt entgegengesetzt, ccw. Ähnliche Strukturen findet man auch bei einem Seil aus Naturfasern faser-seil.htm (FB) |

|

| Abb. 06-05: Die spürbaren Strukturen

über einer Kreuzung schematisch: "Malteserkreuz" und jeweils vier Kissen mit unterschiedlichen Qualitäten, Rotation cw. (FB) |

|

| Abb. 06-06: Aufbau der Schlaufe mit

umgekehrter Drehrichtung. Das Wasser fließt hier mit

dem Uhrzeigersinn, cw. (FB) |

|

| Abb. 06-07: Blick von oben, die Arme

des "Malteserkreuzes" sind farbig ausgelegt. (FB) |

|

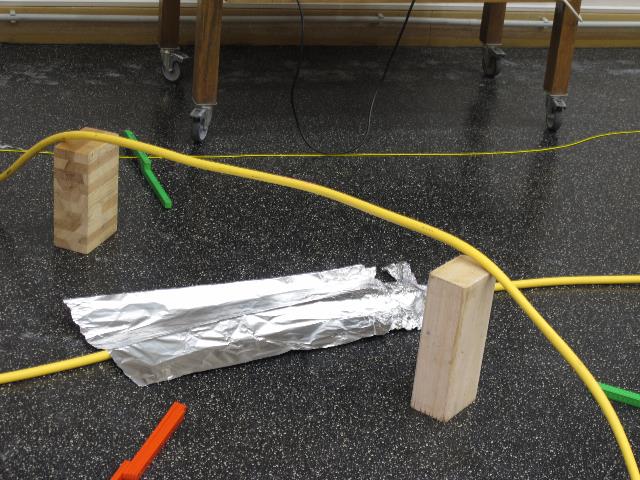

| Abb. 06-08: Auf dem unteren Schlauch

der Kreuzung liegt eine Lage Aluminiumfolie. Die spürbaren Effekte verstärken sich um ein Vielfaches. "Es ist zum Weglaufen". (FB) |

|

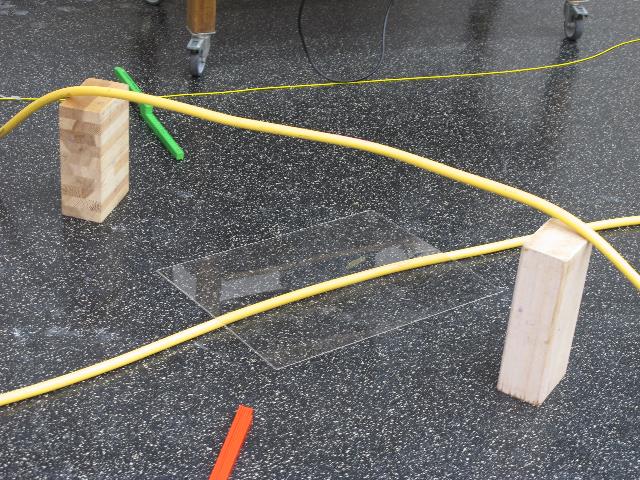

| Abb. 06-09: Abdeckung mit einer

dünnen Plexiglasscheibe. Auch hier gibt es eine

Verstärkung der spürbaren Effekte, aber nicht so

stark wie bei der Aluminiumfolie. (FB) |

|

| Abb. 06-10: Abdeckung mit 1,5 mm

Aluminiumblech. Auch hier gibt es Verstärkung, aber

weniger stark als bei der Folie. (FB) |

|

| Abb. 06-11: Zwei Kreuzungen

nebeneinander. An einigen Plätzen in der Nähe ist es

sehr stark spürbar. (FB) |

|

| Abb. 06-12: zum Überblick: die

Schlaufe mit zwei Kreuzungen. Links am Rand liegt ein Lichtleiter, der von einer "Rotlichtquelle" gespeist wird. Die bei früheren Experimenten beobachteten Strukturen um einen solchen Leiter herum konnten von mehreren Teilnehmer bestätigt werden. bbewegte-materie.htm#kapitel-05-03a (FB) |

|

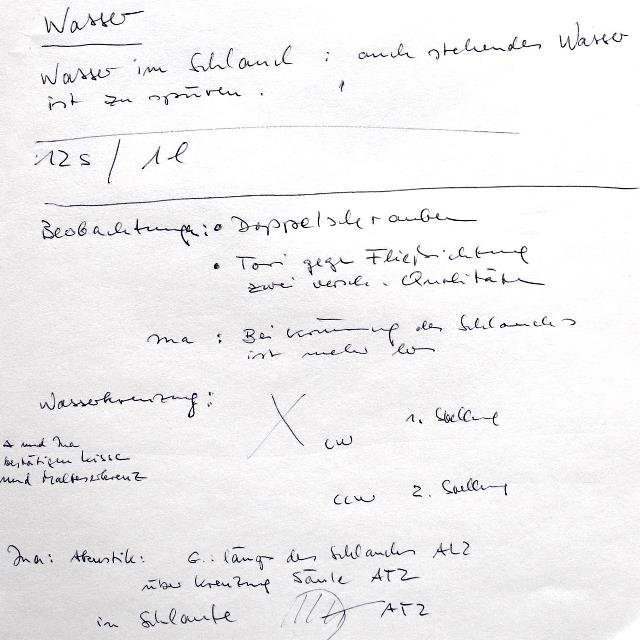

| Abb. 06-13: Notizen Auch stehendes Wasser ist zu spüren. Durchfluß 12s /Liter Beobachtungen beim geraden Schlauch: Doppelschrauben Tori entgegen der Fließrichtung, abwechselnd zwei verschiedene Qualitäten I.K.: "Bei Krümmung des Schlauches ist mehr los." Wasserkreuzung: 1. Stellung (Zulauf über Ablauf) Rotation des Malteserkreuzes cw 2. Stellung (Ablauf über Zulauf) Rotation des Malteserkreuzes ccw A.S. und I.K. bestätigen Kissen und "Malteserkreuz" I.K. Akustik G.E. längs des Schlauches AL2, über Kreuzung Säule AT2, in Schlaufe AT2 |

Literatur: b-literatur.htm

|

www.biosensor-physik.de | (c)

29.12.2013 - 28.02.2025 F.Balck |

© BioSensor-Physik 2025 · Impressum