Beobachtungen:

SEUMS-drei

Fortsetzung von seums.htm seums-zwei.htm

Zusammenfassung seums-vier.htm

1. Abschwächung, Dämpfung

1.1 Abschwächung mit Materialien

1.1.1 Haushaltfolie

1.1.2 Abschirmkork nach Kopschina, Putzwolle und Vakuum

1.2 Geschlossene Leiterschleife als Abschirmung

1.2.1 Vorversuche mit Leiterschleife offen/geschlossen

1.2.2 Rohr als Anreger, Schleife mit Dämpfungswiderstand, Baumwolltuch

2. Flachspule

2.1 Flachspule als Anreger beim SEUMS

2.2 Flachspule als Detektor beim SEUMS

3. Einfluß von elektrischen Abschlüssen bei Leitern

3.1 Fallender Magnet in einem elektrisch leitenden Rohr

3.2. Induktion in einer Leiterschleife

3.3 Elektrische Leiter als Anreger

3.3.1 Eisenrohr als Anreger, Kupferrohr als Abschwächer

3.3.2 Kupferrohr als Anreger

3.3.3 Helmholtzspule und Drahtrahmen als Anreger

3.3.3.1 Helmholtzspule als Anreger

3.3.3.2 Drahtrahmen als Anreger

3.3.4 Kupferdraht-Rahmen als Anreger

4. Rahmenspule

4.1 Kupferdrahtals Peilantenne bei unterschiedlichen Anstellwinkeln

4.2 Rahmenspulen mit unterschiedlichen Querschnittsflächen

5. Abschirmung durch Grenzflächen

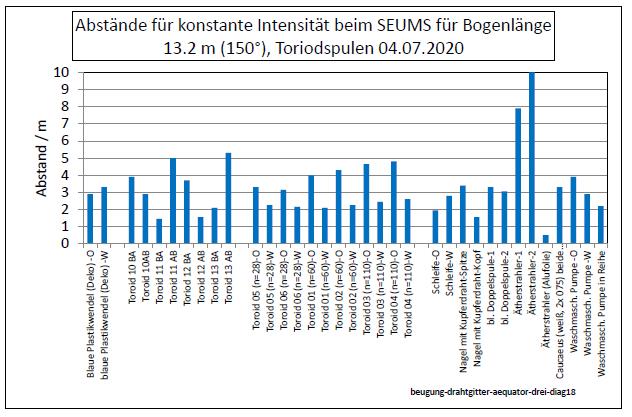

6. Toroidspulen, Caducaeus Spulen als Anreger

6.1 Eigenschaften

6.2 Toroidspulen als Detektor und Analysator für einen "Ostwind"

7. Verschiedenes

7.1 Kalibrierung der SEUMS-Skala mit vielen gleichartigen Objekten

7.2 Andere Objekte als Detektor beim SEUMS

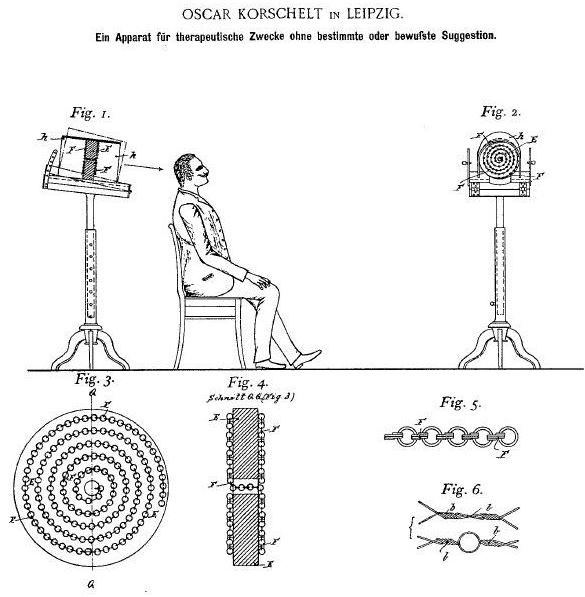

7.3 Verformter Draht, Bauteile von O. Korschelt

7.4 Konische Körper und Spulen , Achse in Richtung der Zentrifugalkraft, Drehrichtung

7.5 Mentale Pfade

8. Navigation mit "Ostwind" und Zentrifugalkraft der Erde

8.1 Kompaß ohne Magnet und technische Geräte, Bestimmung der Nordrichtung

8.2 Himmelsrichtung bestimmen mit dem "Ostwind" und der Zentrifugalkraft

8.3 Orientierung von Pyramiden

8.4 Bestimmung der N-Richtung, Orientieren mit Runen

9. Richtungsabhängigkeit der Anregung

10. Anwendung

11. Stromleiter

12. Strukturen um einen akustischen Wellenleiter (Eisenstab) bei unterschiedliche Himmelsrichtungen

13. Abschirmebenen

13.1 Wüst und Wimmer

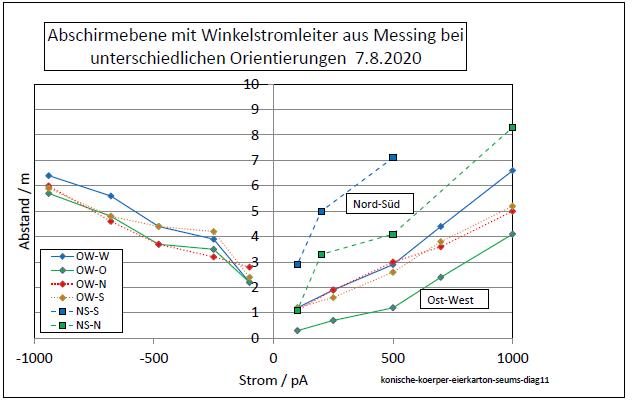

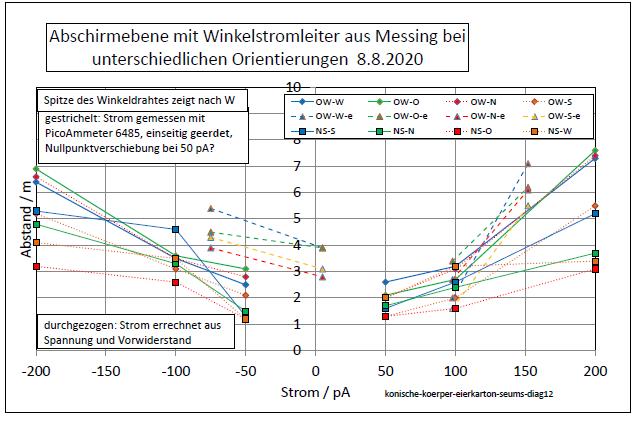

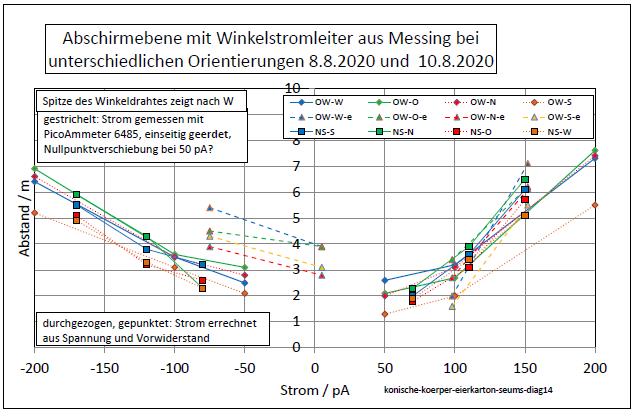

13.2 Winkelstromleiter

13.2.1 Wechselstrom

13.2.2 Gleichstrom

13.3 Abschirmebene als Testobjekt für äußere Einflüsse beim Stromleiter

13.3.1 Objekte mit zentraler Öffnung

13.3.2 Schaltbare Einflüsse

13.3.2.1 Kupferspule

13.3.2.2 Lichtleiterspule

13.3.2.3 verschiedene Abschlüsse für die Lichtleiterspule

13.3.2.4 Anwendung für die Maxwellsche Gleichungen

14. Hanf

1. Abschwächung, Dämpfung

1.1 Abschwächung mit Materialien

1.1.1 Haushaltfolie

19.06.2020

|

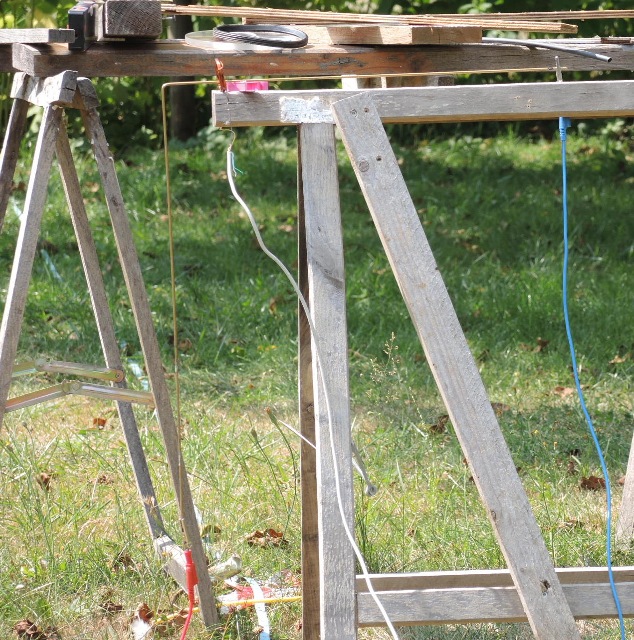

| Abb. 01-01-01: Verzinktes Eisenrohr,

Haushaltsfolie und SEUMS im Hintergrund, das eine

Ende hat eine höhere Reichweite als das andere (das

Rohr ist gepolt) (FB) |

|

| Abb. 01-01-02: Haushaltsfolie, zwei

Lagen, Wicklungsrichtung gekreuzt. Struktur vom verzinkten Eisenrohr geht nicht durch, wird aber zur Seite reflektiert. Dort ist es spürbar unangenehm. Folienpaket lädt sich dabei auf. aus kuehlwasser-vier.htm(FB) |

1.1.2 Abschirmkork nach Kopschina, Putzwolle und Vakuum

A. Kopschina

Erdstrahlen - Gefahren erkennen und wirksam bekämpfen, Econ-Taschenbuch, Ullstein, München (2001)

19.06.2020

|

| Abb. 01-01-03: Verzinktes Eisenrohr,

Abschirmkork und SEUMS im Vordergrund (FB) |

|

| Abb. 01-01-04: Verzinktes Eisenrohr,

Abschirmkork drei Lagen, Struktur in Richtung zum SEUMS wird abgeschwächt, Korkpaket lädt sich auf. 19.06.2020 (FB) |

|

| Abb. 01-01-05: Edelstahl Putzwolle

vor dem Rohr (FB) |

|

| Abb. 01-01-06: Putzwolle |

|

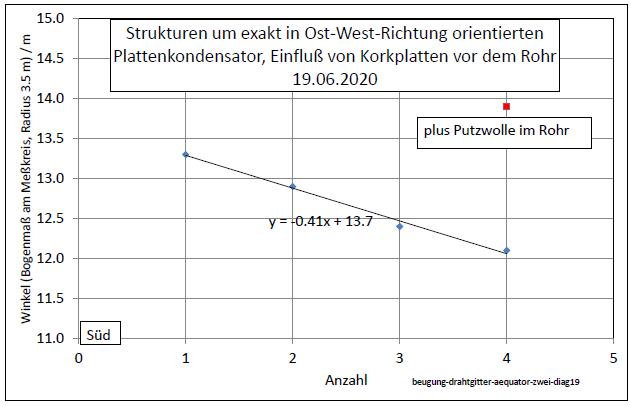

| Abb. 01-01-07: Struktur um SEUMS,

angeregt durch verzinktes Eisenrohr, Abschwächung

mit Korkplatten bzw. mit Putzwoll (FB) |

|

| Abb. 01-01-08: Vakuum-Schüssel

direkt vor dem verzinkten Eisenrohr, behindert den

Strahl aus dem Rohr nicht. (FB) |

1.2 Geschlossene Leiterschleife als Abschirmung

19-06-2020

|

| Abb. 01-02-01: verzinktes Eisengitter

(FB) |

|

| Abb. 01-01-02: Messing-Drahtschleife

mit Kurzschlußleitung (FB) |

1.2.1 Vorversuche mit Leiterschleife offen/geschlossen

22.05.2020

|

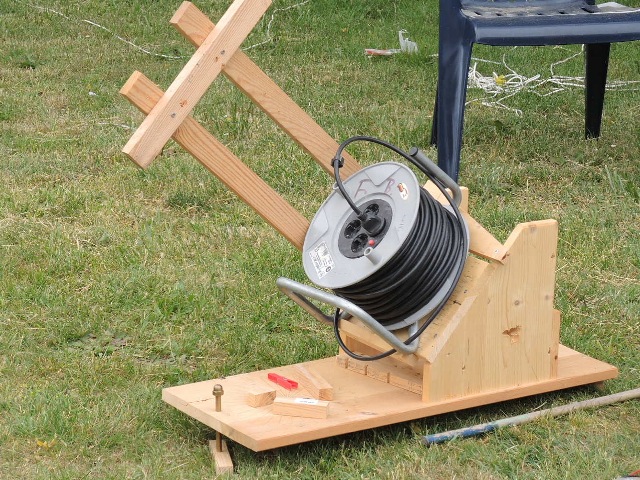

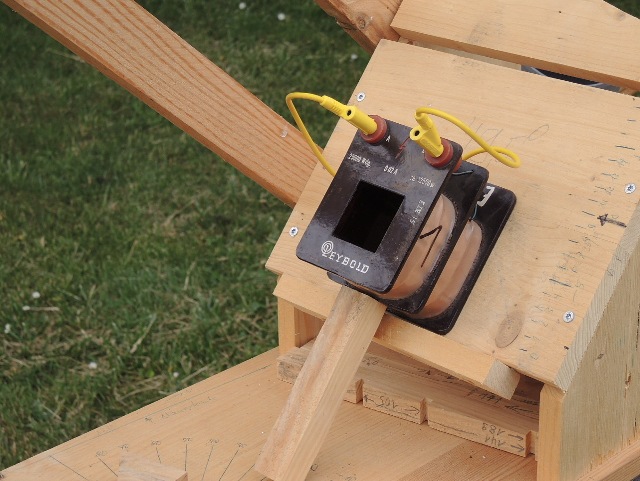

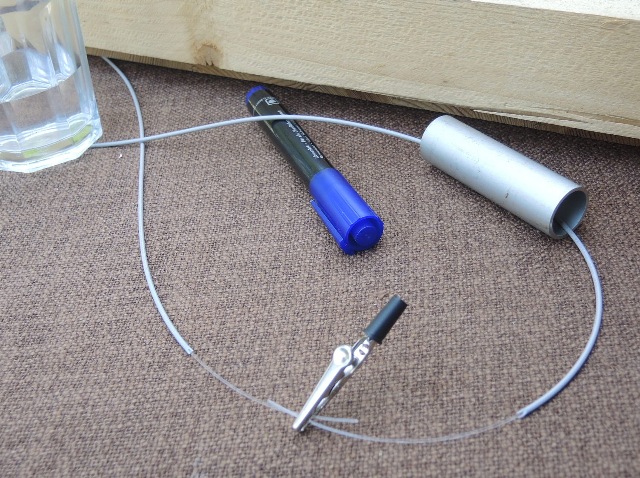

Abb. 01-02-03: Verlängerungskabel

exakt in Richtung der Zentrifugalkraft aufgestellt,

ohne elektrische Belastungaus beschleunigte-ladungen.htmAbb. 08-06: |

|

Abb. 01-02-04: Verlängerungskabel

exakt in Richtung der Zentrifugalkraft aufgestellt,

mit elekrischem Kurzschlußaus beschleunigte-ladungen.htm Abb. 08-06: |

|

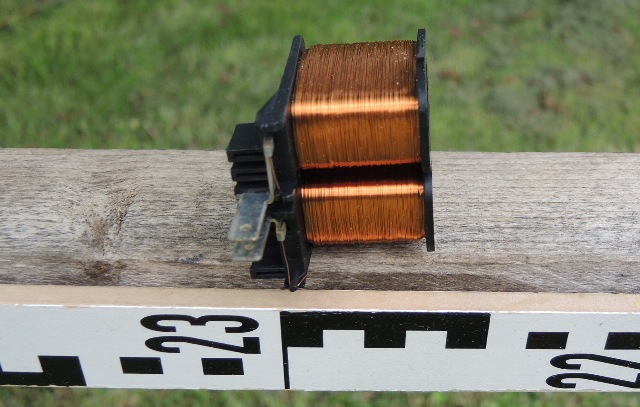

Abb. 01-02-05: Trafospule mit

23000 Windungen, kurzgeschlossen.aus beschleunigte-ladungen.htmAbb. 08-06: |

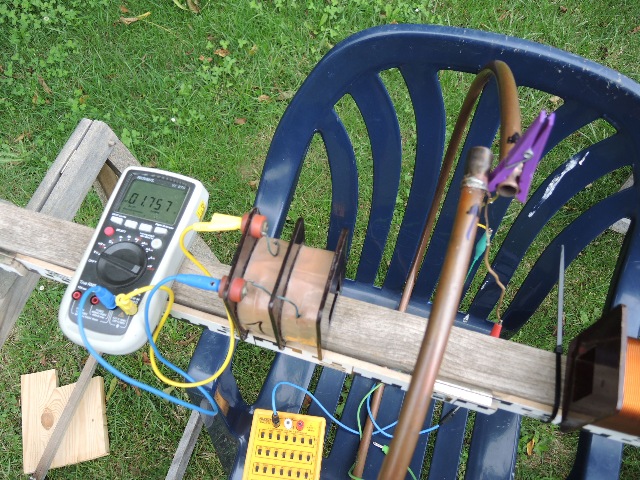

1.2.2 Rohr als Anreger, Schleife mit Dämpfungswiderstand, Baumwolltuch

22.05.2020

|

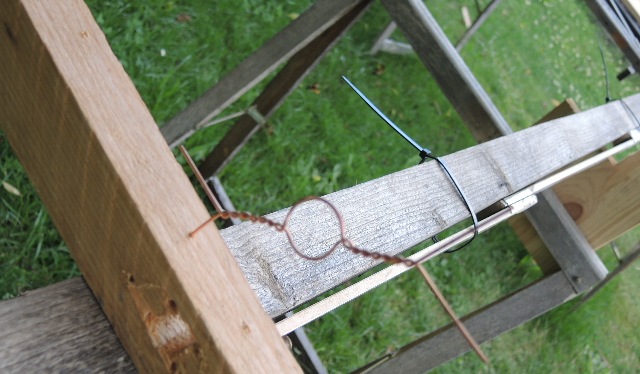

Abb. 01-02-06: Ring aus Kupferrohr,

aufgetrenn, Enden elektrisch nicht verbunden.aus beschleunigte-ladungen.htm Abb. 08-02: Ring aus Kupferrohr, Enden nicht miteinander verbunden, aber mechanischer (elektrischer) Kontakt, schwache Struktur (FB) |

|

| Abb. 01-02-07: Verzinktes Eisenrohr,

Kupferrohrschleife und SEUMS im Hintergrund (FB) |

|

| Abb. 01-02-08: Verzinktes Eisenrohr

und Kupferrohrschleife, die Schleife ist aufgetrennt

und mit einem veränderlichen Widerstand überbrückt.

(FB) |

|

Abb. 01-02-09: Die Wirkung vom

verzinkten Eisenrohr wird durch ein Baumwolltuch

verstärktaus bbewegte-materie.htm#kapitel-06-02(FB) |

|

Abb. 01-02-10:aus bbewegte-materie.htm#kapitel-06-02 |

|

| Abb. 01-02-11: Vermutung:

Gleichrichter: die von beiden Seiten

eindringenden Wellen/Teilchen bringen jeweils einen

Wirbel mit in das Rohr. In der Mitte des Rohres

treffen beide mit entgegengesetzter Drehrichtung

aufeinander und heben sich dadurch auf. Verschließt man das eine Rohrende mit Fasern, dann kann der Wirbel am anderen Ende dominieren und auf seiner Seite eine starke Strömung in Achsenrichtung erzeugen. aus bbewegte-materie.htm#kapitel-06-02 |

|

Abb. 01-02-11a: aus bbewegte-materie.htm#kapitel-06-02 |

|

Abb. 01-02-11b: aus bbewegte-materie.htm#kapitel-06-02 |

|

Abb. 01-02-11c: aus bbewegte-materie.htm#kapitel-06-02 |

|

| Abb. 01-02-12: Version A: die eine

Seite zum SEUMS (FB) |

|

| Abb. 01-02-13: Version A, die rote

Klemme in Richtung SEUMS (FB) |

|

| Abb. 01-02-14: Version B, die grüne

Klemme in Richtung SEUMS (FB) |

|

| Abb. 01-02-15: Version B, die andere

Seite, grüne Klemme in Richtung SEUMS (FB) |

2. Flachspule

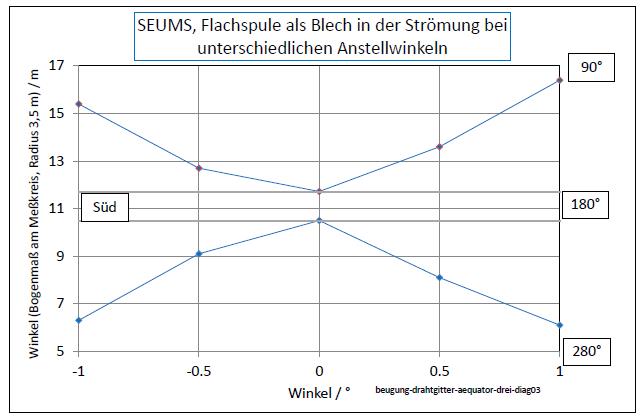

2.1 Flachspule als Anreger beim SEUMS

25.6.2020

|

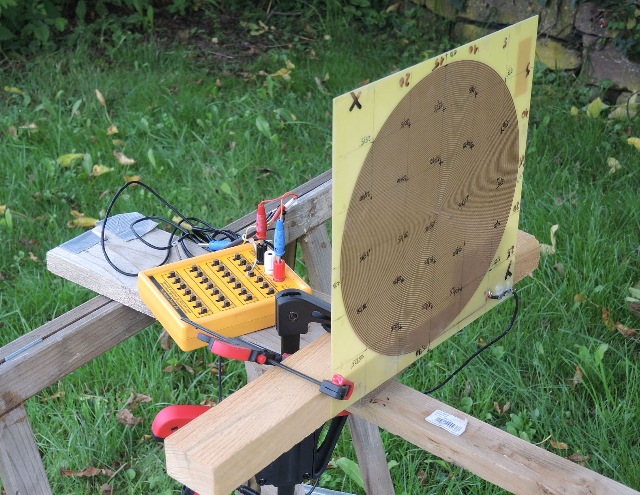

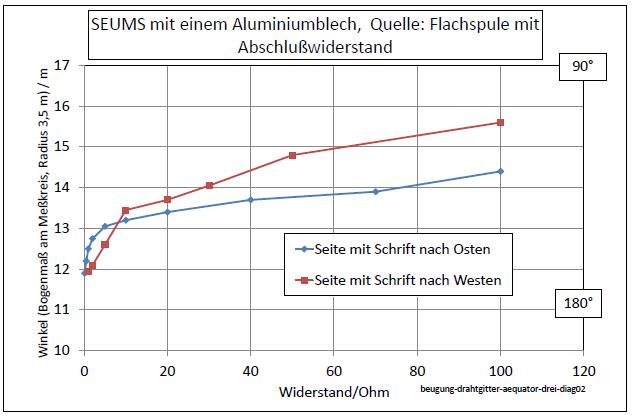

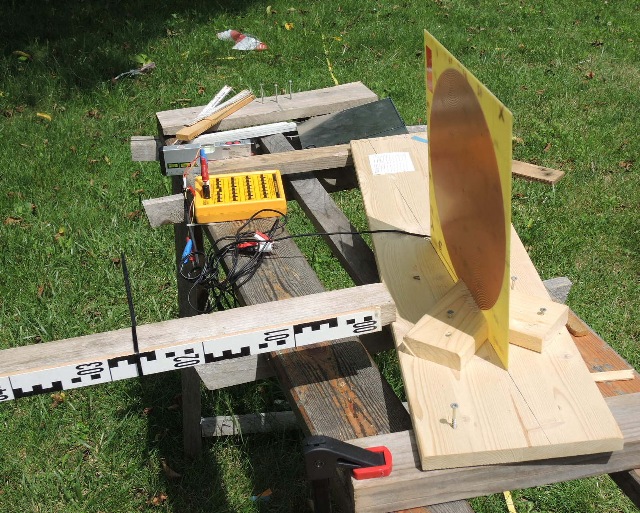

| Abb. 02-01-01: Flachspule regt von

Westen (links) das Aluminiumblech vom SEUMS (rechts)

an. (FB) |

|

| Abb. 02-01-02: Flachspule mit

unterschiedlichen Abschlußwiderständen (FB) |

|

| Abb. 02-01-04: Flachspule mit

unterschiedlichen Abschlußwiderständen (FB) |

|

| Abb. 02-01-04: Je kleiner der

Abschlußwiderstand an der Flachspule ist, um so

geringer ist der Einfluß beim SEUMS. (FB) |

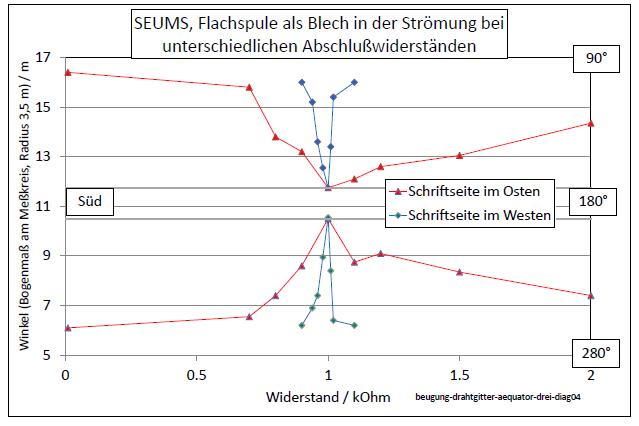

2.2 Flachspule als Detektor beim SEUMS

24.06.2020

|

| Abb. 02-02-01: Flachspule mit

unterschiedlichen Abschlußwiderständen als Detektor

vom SEUMS (FB) |

|

| Abb. 02-02-02: Flachspule mit

unerschiedlichen Abschlußwiderständen als Detektor

(FB) |

|

| Abb. 02-02-03: unterschiedliche

Abschlußwiderstände (FB) |

|

| Abb. 02-02-04: Flachspule,

beschriftete Seite nach Osten (FB) |

|

| Abb. 02-02-05: Flachspule,

unbeschriftete Seite nach Osten (FB) |

|

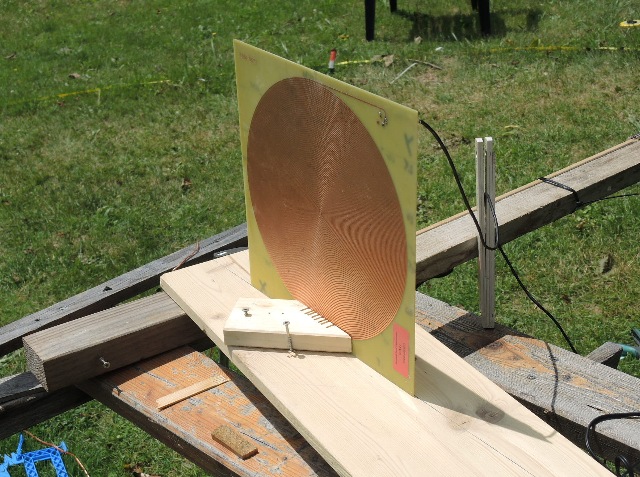

| Abb. 02-02-06: zwei Pappen

(ähnlich wie Eierkartons) in Reihe wirken als

konische Körper und regen das SEUMS an. (FB) |

|

| Abb. 02-02-07: Unterschiedliche

Anstellwinkel. Im Vergleich zum Aluminiumblech

reagiert das System schon bei sehr viel kleineren

Winkeln. (FB) |

|

| Abb. 02-02-08: Bei der Flachspule als

Detektor vom SEUMS gibt es im Vergleich zum

Aluminiumblech einen weiteren Effekt, da man hier

die Spule mit einem veränderlichen Widerstand

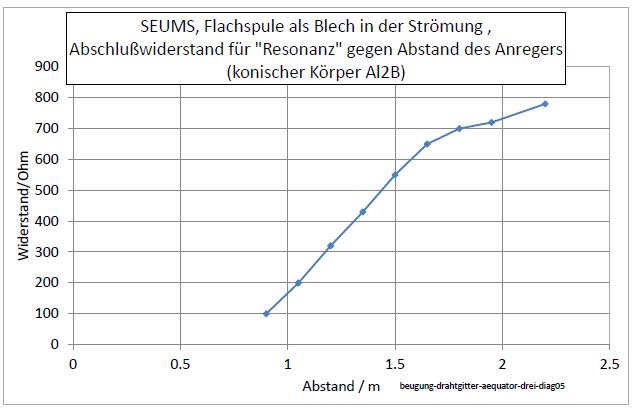

abschließen kann. Das System verhält sich ähnlich wie bei einer "Resonanz". Bei dem passenden Widerstandwert erfolgt eine starke Änderung der beobachteten Intensität. Oberhalb und unterhalb davon hat eine Widerstandsänderung kaum eine Wirkung. (FB) |

|

| Abb. 02-02-09: Das SEUMS wird mit

einem konischen Körper (eine Zaunpfahlkappe aus

Aluminium Al2B) angeregt. Der Abstand des Körper zur Flachspule als Detektor wird so eingestellt, daß der Rand der spürbaren Struktur bei 13.2 m am Meßkreis zu finden ist. Verändert man nun den Abschlußwiderstand, d.h. die Empfindlichkeit des Detektors, dann muß man den Abstand entsprechend korrigieren. (FB) |

3 Einfluß von elektrischen Abschlüssen bei Leitern

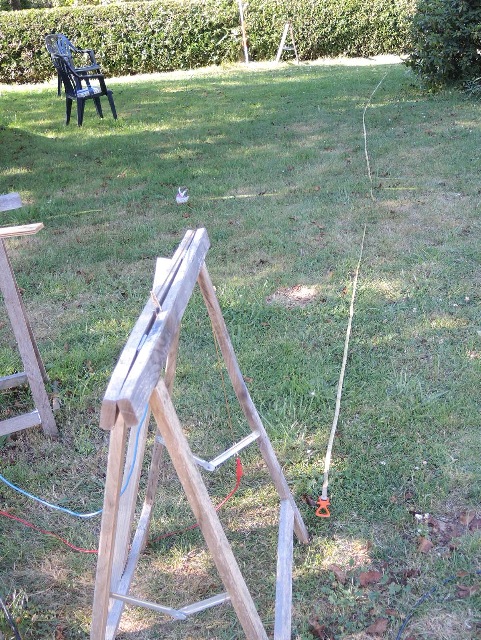

3.1 Fallender Magnet in einem elektrisch leitenden Rohr

02.07.2020

Während des Fallens induziert der Magnet in dem Leiter einen Strom. Dabei wird Arbeit verrichtet, was die Geschwindigkeit des Magneten beim Fallen verringert.

|

| Abb. 03-01-01: Fallzeitversuch mit

einem Neodymmagnet und einem 65 cm langen

Kupferrohr. Noch wird der Magnet oben gehalten. (FB) |

|

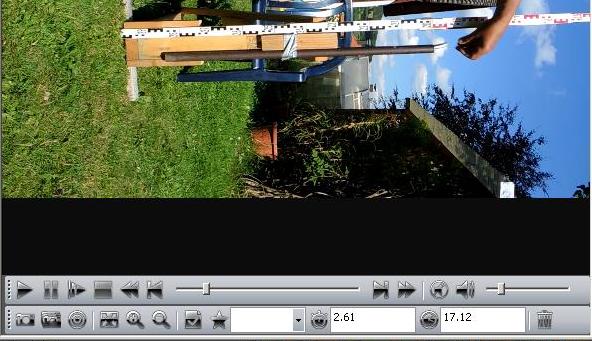

| Abb. 03-01-02: Video-Aufzeichnung:

Der Magnet beginnt gerade zu fallen. Startzeit 2.61 s (FB) |

|

| ABb. 03-01-03: Bei der Zeit 4.08

s ist er unten herausgekommen. Fallzeit

ca. 1,5 s. (FB) |

|

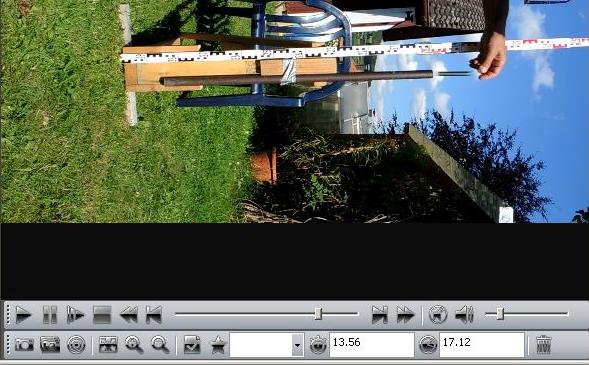

| Abb. 03-01-04: Diesmal soll er neben

dem Rohr herunterfallen. Startzeit 13.56 s

(FB) |

|

| Abb. 03-01-05: Bei der Zeit 13.95

s ist er schon unten angekommen. Er fällt so schnell, daß die Kamera von dessen Ankunft kein scharfes Bild erhält. Fallzeit: ca. 0,3 s. Berechnung der Fallzeit t mit dem Weg s und der Beschleunigung a t = Wurzel ( 2 s / a) = wurzel ( 2 * 0.65 m / 9.81 m/s²) = 0.36 s (FB) |

Erläuterung zum Versuch mit Kupferrohr und fallendem Magnet

|

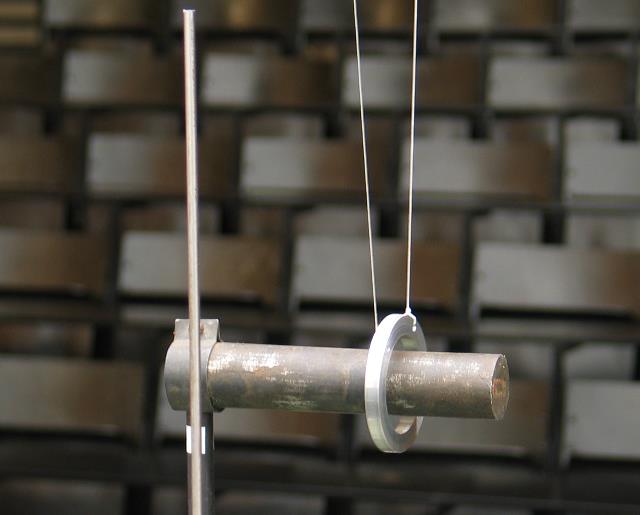

| Abb. 03-01-06: Bewegt man einen

Magneten in einen elektrisch leitenden Ring

(Aluminium) hinein, wird im Ring ein Strom

induziert. Das Magnetfeld des induzierten

Stromes ist dem des Stabmagneten entgegen gerichtet.

Beide Felder stoßen sich ab. Es tritt eine Kraft

auf. Hier ist die Bewegungsmöglichkeit des Ringes eingeschränkt, weil er an zwei langen dünnen Fäden (bifilar) hängt. Die Wirkung der Kraft läßt sich sichtbar machen, weil der Ring der Bewegung des Magneten folgt. Dabei sind Ring und Magnet nicht miteinander verbunden. Im Experiment folgt der Ring kurzzeitig der Bewegung des Magneten. Verringert man die Leitfähigkeit des Ringes, wird die Kraft schwächer. Um das zu testen, könnte man den Ring schlitzen und diese Unterbrechung z.B. mit einem veränderlichen Widerstand überbrücken. (FB) |

3.2 Induktion in einer Leiterschleife

25.06.2020

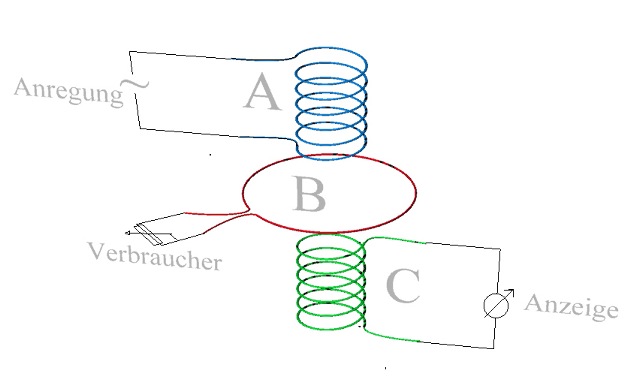

Sind zwei geschlossene Leiterschleifen benachbart, dann induziert ein in der einen Schleife (Sender) fließender Wechselstrom eine Wechselspannung in der anderen (Empfänger). Dabei wird Energie vom Sender zum Empfänger übertragen.

Befindet sich eine weitere Leiterschleife mit einem veränderlichen Abschlußwiderstnd (Verbraucher) zwischen beiden, kann diese aus dem wechselnden Magnetfeld des Senders Energie entziehen. Je mehr sie entnimmt, um so weniger kommt beim Empfänger an.

Wieviel dabei entnommen wird, hängt vom Abschlußwiderstand ab.

Die Höhe der induzierten Spannung ist somit ein umgekehrtes Maß für die Wirkungsamkeit des Verbrauchers.

|

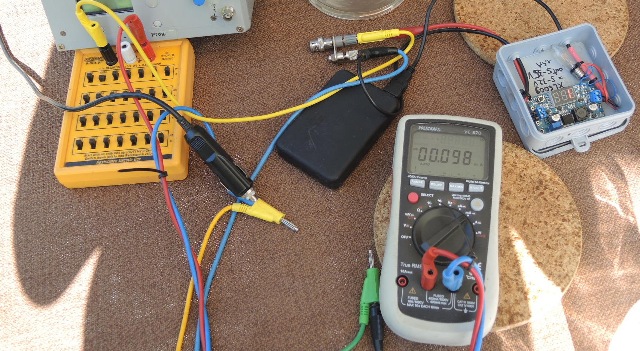

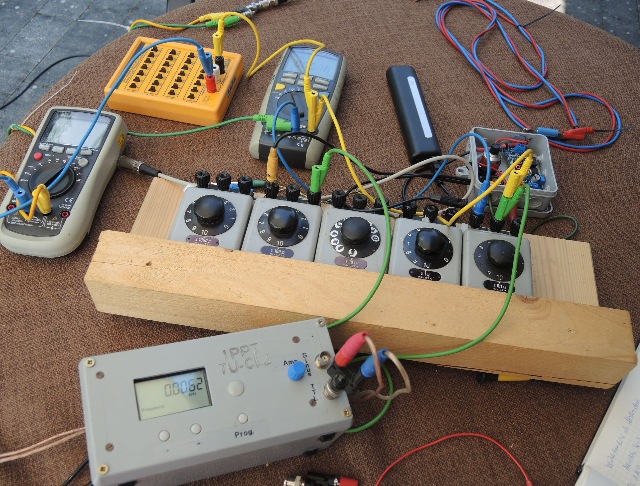

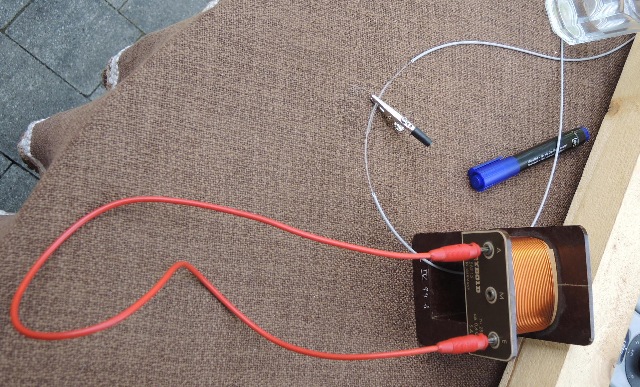

| Abb. 03-02-01: Komponenten aus

der Elektrik. In Spule A wird ein Wechselstrom eingespeist. Dadurch wird in den Spulen B und C eine Wechselspannung induziert. Belastet man die Spule B durch einen Verbraucher (hier als veränderbarer ohmscher Widerstand), dann kann dieser dem Wechselfeld Energie entziehen. Je kleiner der Widerstand ist, um so mehr Energie liefert die Spule B. Als Folge bleibt für die Spule C weniger Energie übrig. Dies läßt sich mit dem Meßgerät nachprüfen. (FB) |

|

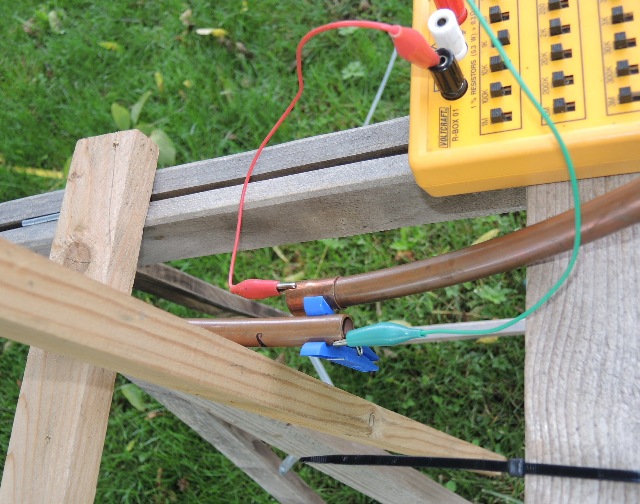

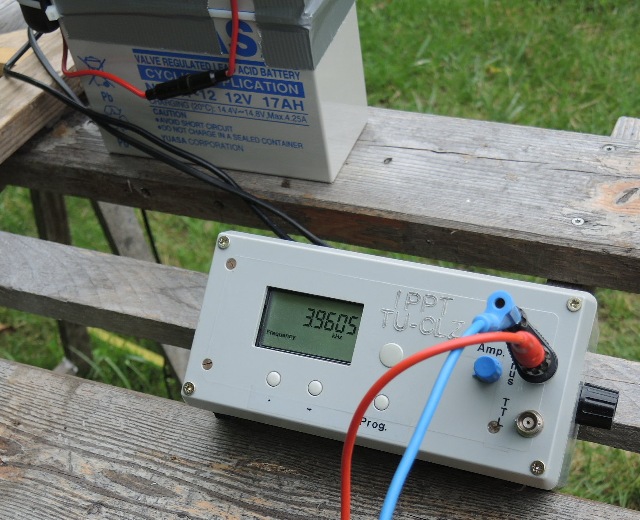

| Abb. 03-02-02: Frequenzgenerator,

erdfrei versorgt aus einem Bleiakku. Frequenz:

3960.5 Hz 25.06.2020 (FB) |

|

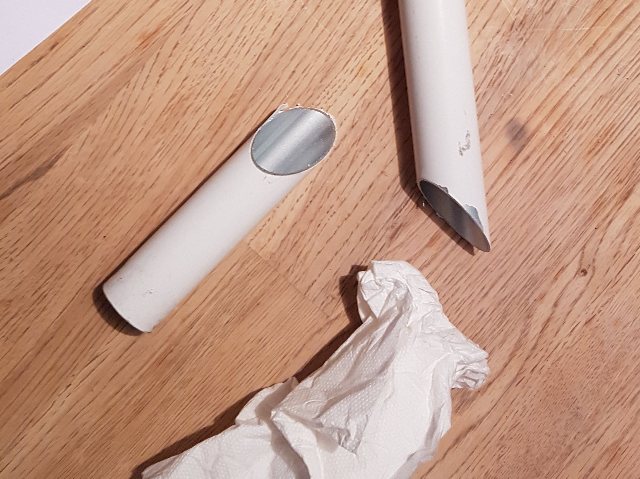

| Abb. 03-02-03: Transformator

ohne Eisenkern mit drei Wicklungen links die Sekundärwicklung, in der Mitte eine "Abschirmwicklung" (Kupferrohr) und rechts die Primärwicklung. Die Enden vom Kupferrohr sind mechanisch (auch elektrisch) voneinander getrennt, können aber mit einem veränderlichen Widerstand verbunden werden. 25.06.2020 (FB) |

|

| Abb. 03-02-04: Transformator ohne

Eisenkern, die Rohrenden sind zusammengesteckt, d.h.

elektrisch kurzgeschlossen 25.06.2020 (FB) |

|

| Abb. 03-02-05: Transformator ohne

Eisenkern, links die Primärwicklung, rechts die

Sekundärwicklung, in der Mitte das Kupferrohr als

"Abschirmwicklung". Die Rohrenden sind

mechanisch voneinander getrennt, aber mit einem

veränderbaren Widerstand elektrisch verbunden.

25.06.2020 (FB) |

|

| Abb. 03-02-06: Lufttransformator, die

"Abschirmwicklung" besteht nun aus einer zweiadrigen

Lautsprecherleitung mit 0,3 Ohm auf einer Spule.

Beide Enden eines Drahtes davon sind mit dem

veränderbaren Widerstand verbunden. Der andere Draht

ist offen. 25.06.2020 (FB) |

|

| Abb. 03-02-07: zum Vergleich:

Transformator ohne Eisenkern Die Spannung an der Sekundärwicklung verringert sich, wenn die Last an der Abschirmspule zunimmt, d.h. wenn man den Abschlußwiderstand verkleinert. Die Spule mit dem Lautsprecherkabel hat einen Innenwiderstand von 0,3 Ohm, das Kupferrohr einen sehr viel geringeren. Daher setzt die Abschwächung beim Kabel schon bei größeren Widerständen ein. Die Querschnittsfläche vom Kuperrohr ist allerdings sehr viel größer als beim Kabel. (FB) |

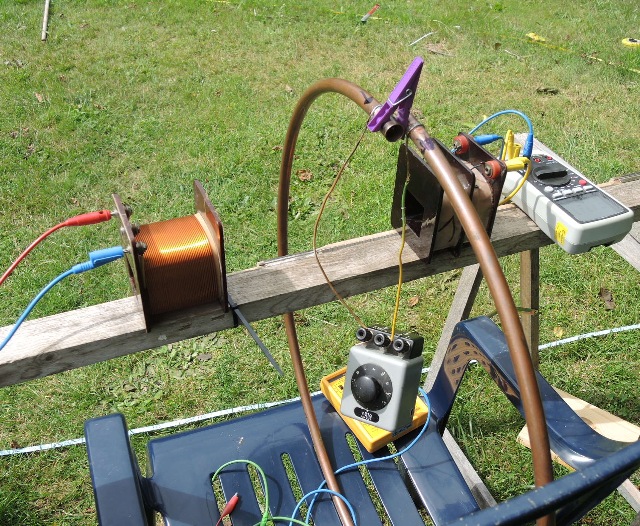

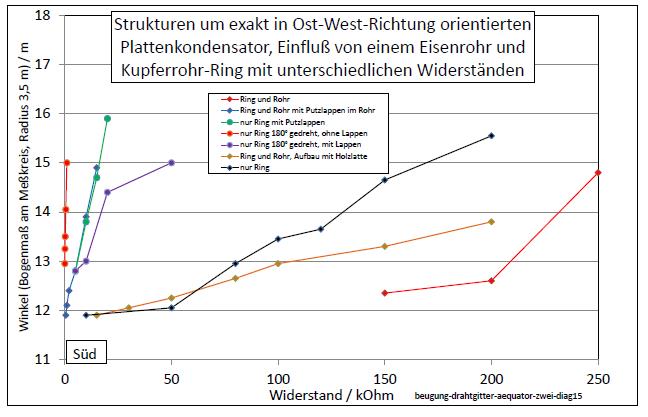

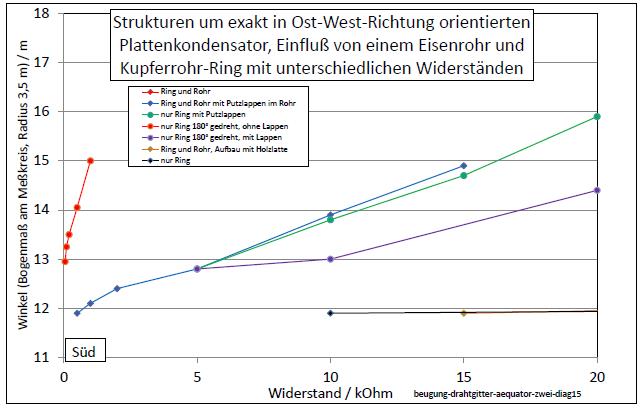

3.3 Elektrische Leiter als Anreger

3.3.1 Eisenrohr als Anreger, Kupferrohr als Abschwächer

20.06.2020

|

| aus Kapitel 1.2 Abb. 01-02-07: Verzinktes Eisenrohr, Kupferrohrschleife und SEUMS im Hintergrund (FB) |

|

| Abb. 03-03-01: Je niedriger der Widerstand am Kupferrohr ist, um so mehr nähert sich die Breite der Struktur den Maßen ohne äußere Anregung an. D.h. es kommt dann aus dem Ring kaum noch etwas heraus. Bei einigen Anordnungen erreicht man dies mit hohen Widerständen, bei anderen mit kleinen. Bei gleicher Intensität an der Anzeige gilt: Je kleiner der Widerstandswert d.h. um so besser der "Kurzschluß" des Rings ist, um so stärker ist die Intensität der "Strahlquelle". Bei der richtigen Orientierung erzeugt der Ring alleine (" nur Ring 180° gedreht, ohne Lappen") extrem viel Intensität. Dann braucht man eine sehr niederohmige Last, um dessen Wirkung merklich zu schwächen. (FB) |

|

| Abb. 03-03-02: Die rote Kurve zeigt,

daß der Ring extrem viel Intensität liefern

muß, denn man braucht sehr kleine Widerständen von 0.05

bis 1 Ohm, um die Wirkung merklich zu

reduzieren. (FB) |

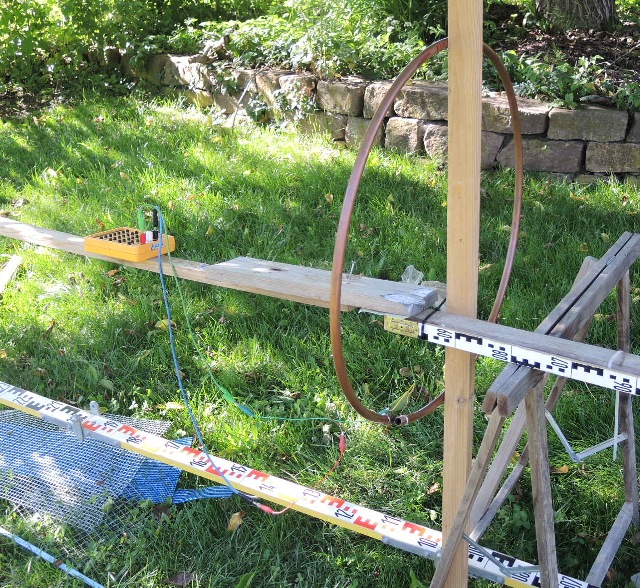

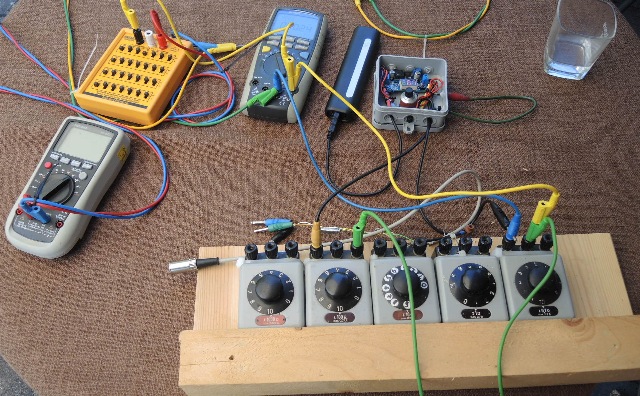

3.3.2 Kupferrohr als Anreger

25.06.2020

|

| Abb. 03-03-04: Der Ring aus

Kupferrohr ist mit einem veränderlichen Widerstand

abgeschlossen, nach rechts zeigt dessen Achse zum

Aluminiumblech vom SEUMS. (FB) |

|

| Abb. 03-03-05: Kupferrohr-Ring und

Aluminiumblech im Hintergrund (FB) |

|

| Abb. 03-03-06: Beide Rohrenden sind

mechanisch voneinander getrennt, elektrisch

kontaktiert, so angeordnet (gebogen), daß das vordere Ende nach Westen zeigt. (FB) |

|

| Abb. 03-03-07: so geboden, daß beide

Rohrenden sich gegenüber stehen, aber nicht

berühren. (FB) |

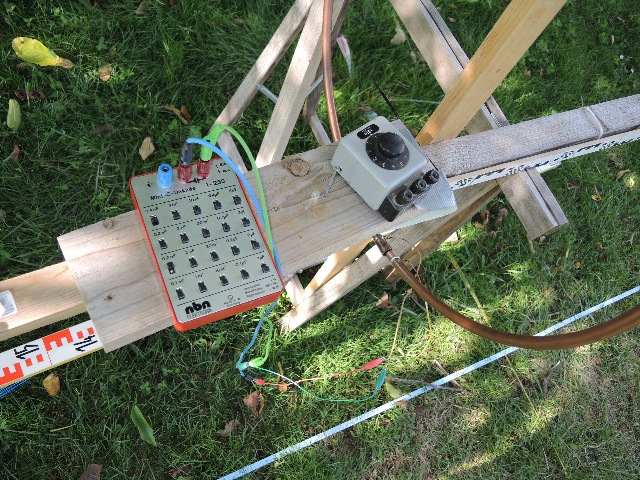

|

| Abb.03-03-08: Als elektrischer

Abschluß steht eine Bank mit Kondensatoren und ein

veränderbarer Widerstand (links daneben bzw.

darüber). (FB) |

|

| Abb. 03-03-09: Weil der kleinste

Widerstand 1 Ohm ist, diente ein dünner Kupferdraht

als weiterer über dessen Länge veränderbarer

Widerstand. (FB) |

|

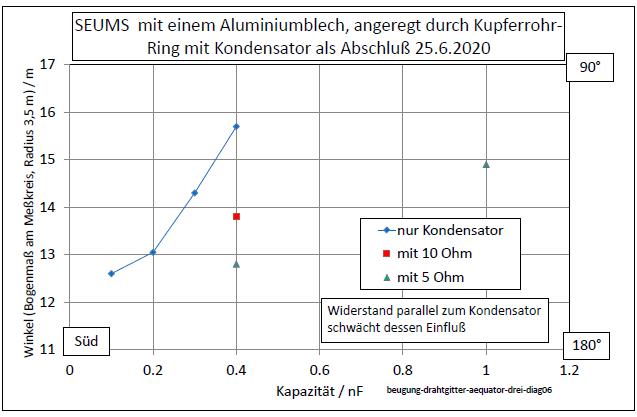

| Abb. 03-03-10: Widerstand und

Kapazität beeinflussen die Intensität des

Kupferrohr-Ringes auf das SEUMS. Mit zunehmender

Kapazität oder auch mit zunehmendem Widerstand

steigt die Intensität an. (FB) |

3.3.3 Helmholtzspule und Drahtrahmen als Anreger

3.3.3.1 Helmholtzspule

25.06.2020

|

| Abb. 03-03-11: Helmholtzspule mit

seidenumsponnenem Kupferdraht, Abschluß mit

veränderlicher Kondensatorenbank und veränderlichem

Widerstand (FB) |

|

| Abb. 03-03-12: Blick von der

Helmholtzspule zum Aluminiumblech (FB) |

3.3.3.2 Rahmen aus Messingdraht als Anreger

25.06.2020

|

| Abb. 03-03-13: Rahmen aus

Messingdraht, 3 mm, die Enden sind elektrisch

voneinander getrennt und mit einem veränderlichen

Widerstand verbunden. Die Fläche des Rahmens zeigt

zum Aluminiumblech in Richtung Ost. (FB) |

|

| Abb. 03-03-14: Seite 1 vom Rahmen

zeigt nach Osten (FB) |

|

| Abb. 03-03-15: Seite 2 vom Rahmen

zeigt nach Osten. Angeschlossen ist die

Kondensatorbank. (FB) |

|

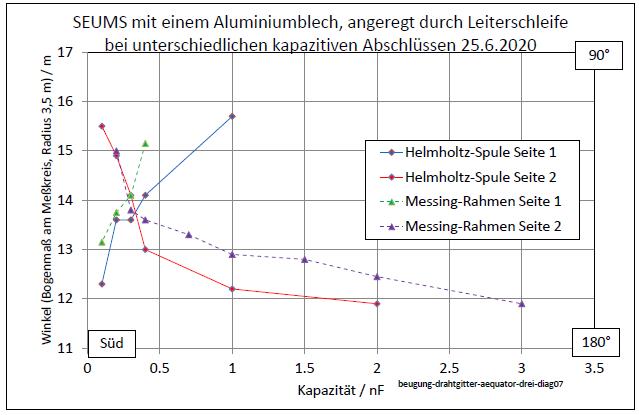

| Abb. 03-03-16: Einfluß von der

Zusatzkapazität an den Kontakten bei Helmholtzspulen

und Messing-Rahmen auf die Wirkung beim SEUMS. Die Ausrichtung (Ziehrichtung bzw. Wicklungssinn des Drahtes) hat einen großen Einfluß. In dem einen Fall verändert schon eine geringe Kapazität sehr viel. (FB) |

|

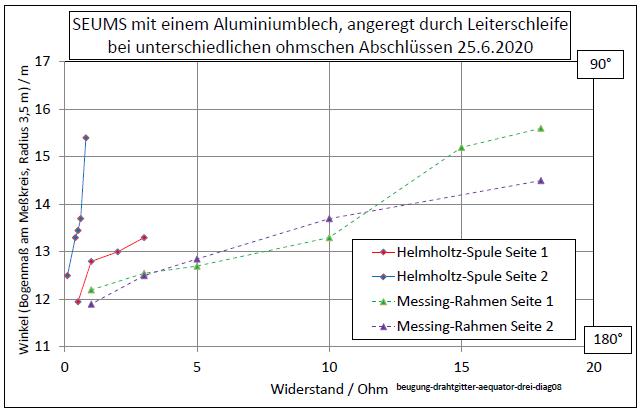

| Abb. 04-03-17: Beim Einfluß vom

Abschlußwiderstand spielt die Orientierung kaum oder

beim Messing nur eine geringe Rolle. Beim besser leitenden Kupferdraht braucht man kleinere Widerstände als beim Messing für die gleichen Änderungen beim SEUMS. (FB) |

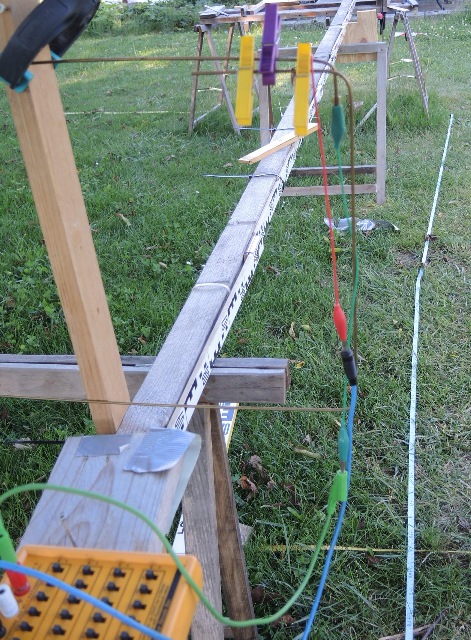

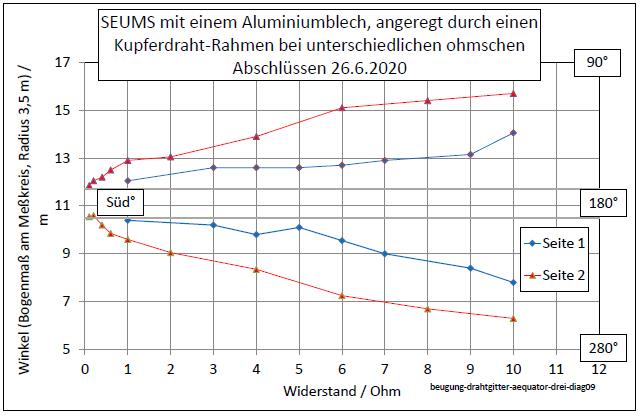

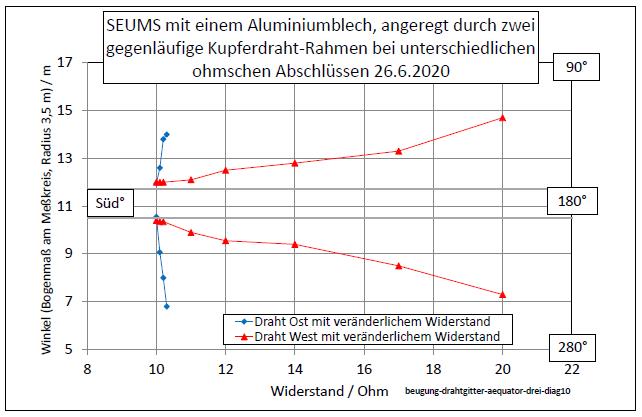

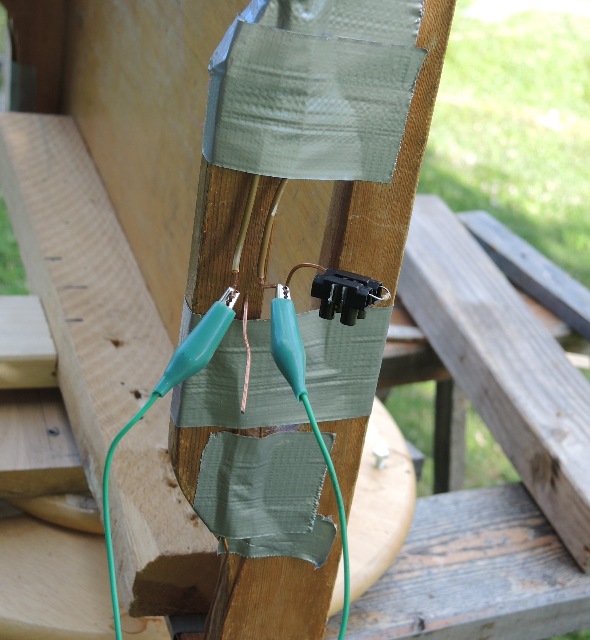

3.3.4 Kupferdraht-Rahmen als Anreger

26.6.2020

|

| Abb. 03-03-18: Tablett als Träger für

zwei Kupferschleifen (1,5²) mit unterschiedlichem

Wicklungssinn. Beide sind mit veränderlichen Widerständen verbunden. Ladefläche des Tabletts zeigt nach Ost. (FB) |

|

| Abb. 03-03-19: beide Widerstandkästen

(FB) |

|

| Abb. 03-03-20: links das Tablett,

rechts der Detektor, das Aluminiumblech Die Ladefläche des Tabletts zeigt nach Ost. (FB) |

|

| Abb. 03-03-21: es ist nur noch ein

Kupferdraht auf dem Rahmen, die Ladefläche des

Tabletts zeigt nach West. (FB) |

|

| Abb. 03-03-22: Vorderseite, die Achse

zeigt zum Aluminiumblech rechts hinten, im

Vordergrund veränderbare Widerstände, der rosa Pfeil

auf dem Tablett zeigt eine CCW-Rotation an,

Blick zum Aluminiumblech vom SEUMS, die Ladefläche

des Tabletts zeigt nach West. (FB) |

|

| Abb. 03-03-23: Rückseite, einfacher,

teilweise abisolierter Kupferdraht, in dieser

Ausrichtung ist eine CW-Rotation spürbar

(beim Blick weg vom Aluminiumblech, markiert mit dem

rosa Pfeil) Die Ladefläche des Tabletts zeigt nach West. 26.06.2020 (FB) |

|

| Abb. 03-03-24: Eine

Kupferdraht-Schleife, je nach Ausrichtung wirkt der

Widerstand mehr oder weniger stark auf die "Anzeige"

vom SEUMS. Seite 1: Ladefläche des Tabletts zeigt nach Ost. (FB) |

|

| Abb. 03-03-25: zwei gegenläufige

Kupferdraht-Schleifen nebeneinander. zunächst sind beide mit 10 Ohm abgeschlossen. Dann wird der Wert bei der einen erhöht, anschließend umgekehrt bei der anderen. blau: geschieht die Änderunge in der Schleife, die zum Aluminiumblech zeigt, hat die Widerstandänderung einen sehr viel größeren Effekt als bei der Ändereung in der der anderen (rot). Gibt es hier eine Abschattung der einen Schleife durch die andere oder spielt Ziehrichtung und Wicklungssinn eine Rolle? (FB) |

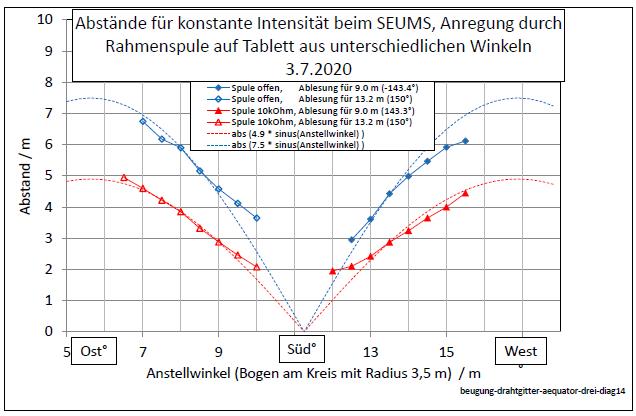

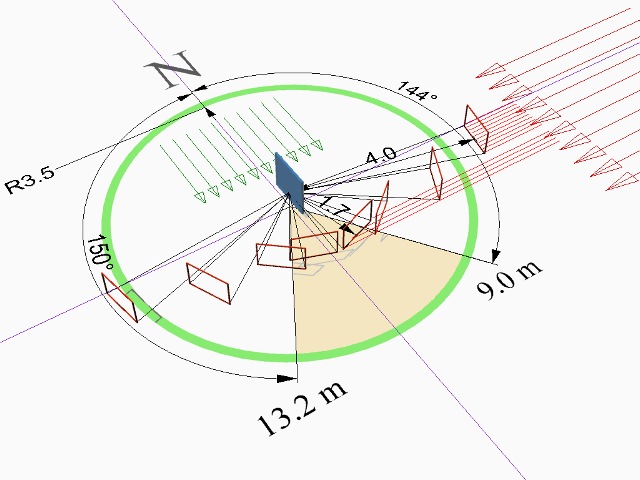

4. Rahmenspule

4.1 Kupferdraht als Peilantenne bei unterschiedlichen Anstellwinkeln

03.07.2020

|

| Abb. 04-01-01: Die

Kupferdrahtschleife am Rahmen des Tabletts zeigt mit

der Fläche genau in Richtung der Aluminiumplatte vom

SEUMS. (FB) |

|

| Abb. 04-01-02: neuer Aufbau, zwei

Drähte sind gleichsinnig auf dem oberen Rand des

Tabletts befestigt. (FB) |

|

| Abb. 04-01-03: Die Enden des Drahtes

sind mit einem 10 kOhm-Widerstands (Lüsterklemme)

verbunden, um die Intensität zu verringern. Bei diesem Experiment ist nur ein Draht vorhanden, der andere wurde entfernt. (FB) |

|

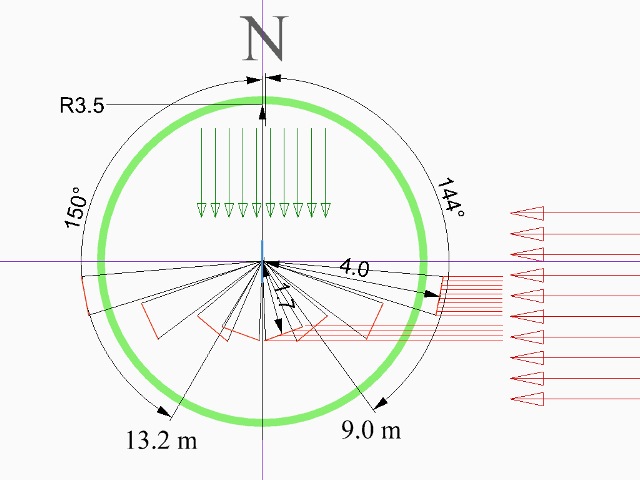

| Abb. 04-01-04: Die

Kupferdrahtschleife am Rahmen des Tabletts zeigt mit

der Fläche genau in Richtung der Aluminiumplatte vom

SEUMS. Der Abstand des Tabletts bis zum Zentrum ist

so eingestellt, daß der Rand der spürbaren Struktur

bei der Marke 13.2 m (bzw. 9.0 m) ist. Hier

bei der Anordnung in Richtung SO ergibt sich ein

großer Abstand (größer als der Meßkreis). (FB) |

|

| Abb. 04-01-05: Ausrichtung SSW,

erforderlicher Abstand kleiner als der Radius vom

Meßkreis. (FB) |

|

| Abb. 04-01-06: Ausrichtung WSW,

Abstand sehr viel größer als der Radius vom

Meßkreis. (FB) |

|

| Abb. 04-01-07: Zwei Datensätze bei

unterschiedlichen Abschlüssen an der Leiterschleife blau: offen, rot: 10 kOhm. Die Intensität der Rahmenspule nimmt in Richtung Süden ab. Der Verlauf läßt sich mit der Funktion Betrag (Sinus( Antellwinkel)) gut beschreiben (FB) |

|

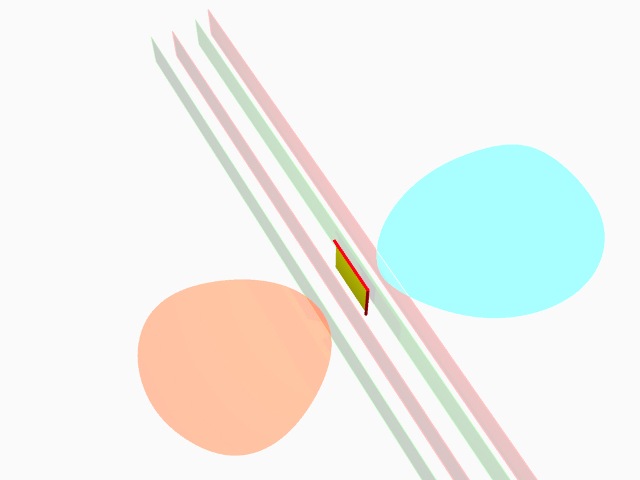

| Abb. 04-01-08: schematisch: SEUMS grün Teilchenstrom aus Norden, regt die Aluminiumplatte als Detektor an, rote Rahmen: Leiterschleifen in unterschiedlichen Anstellwinkeln, deren Position ist so gewählt, daß die spürbare Struktur (hellbraun) die gleiche Breite hat zwischen den Marken 13.2 m und 9.0 m. enge rote Linien: Projektion der Fläche der Leiterscheife in Richtung Osten. Sie wird in Richtung Süden mit dem Cosinus zur O-W-Richtung schmaler. Gruppe mit roten Pfeilen: hypothetische "Strömung" aus Osten. Die Leiterschleife wirkt wie eine Peilantenne. (FB) |

|

| Abb. 04-01-09: schematisch, von oben

grün Teilchenstrom aus Norden, regt die Aluminiumplatte als Detektor an, rote Rahmen: Leiterschleifen in unterschiedlichen Anstellwinkeln, deren Position ist so gewählt, daß die spürbare Struktur die gleiche Breite hat zwischen den Marken 13.2 m und 9.0 m. enge rote Linien: Projektion der Fläche der Leiterscheife in Richtung Osten. Sie wird in Richtung Süden schmaler. Gruppe mit roten Pfeilen: hypothetische "Strömung" aus Osten. (FB) |

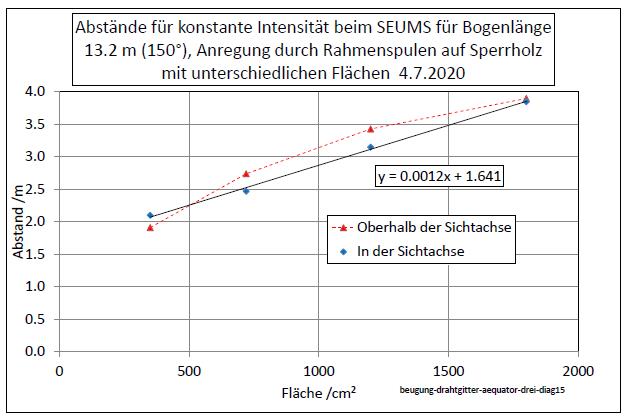

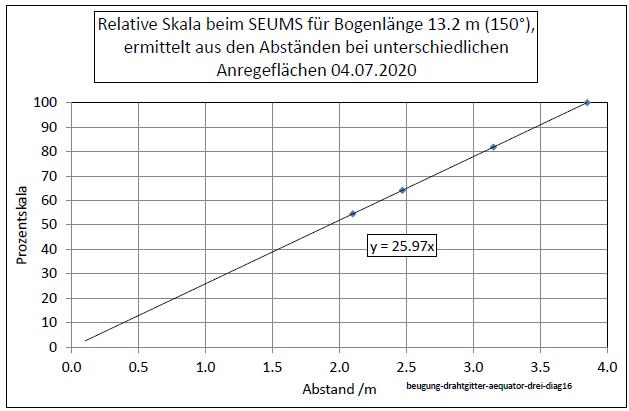

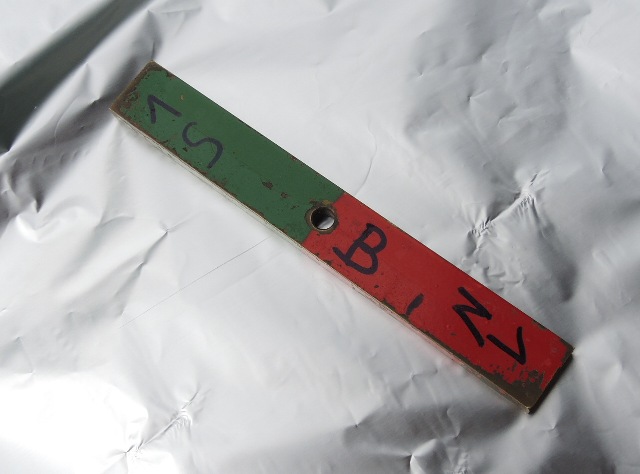

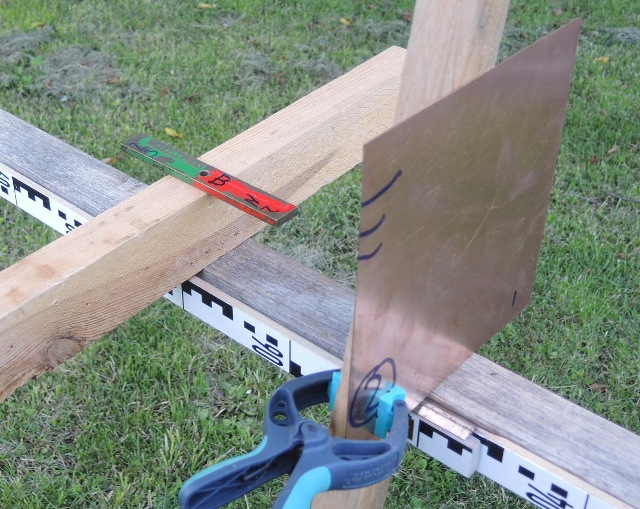

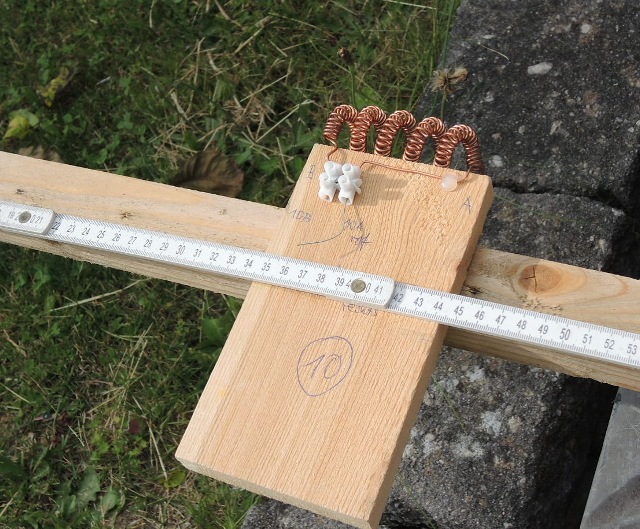

4.2 Rahmenspulen mit unterschiedlichen Querschnittsflächen

04.07.2020

Jeweils eins zweiadrige Litze, eine Windung.

|

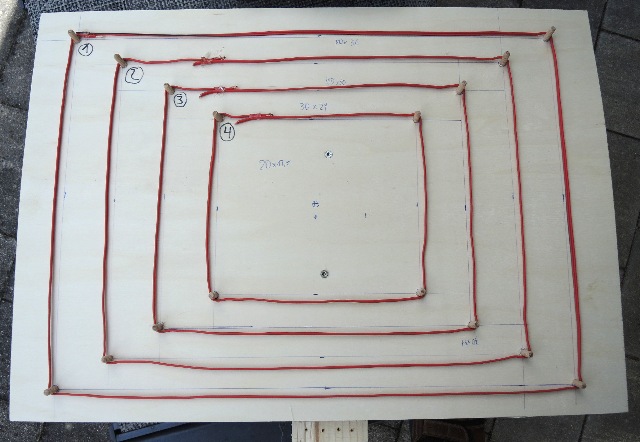

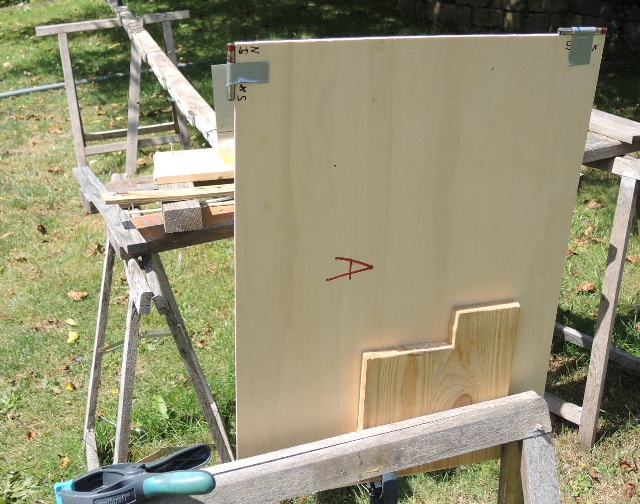

| Abb. 04-02-01: Sperrholzbrett mit

Buchendübeln zum Halten von vier rechteckigen

Drahtschleifen unterschiedlicher Größe. 50 cm x 36

cm, 40 cm x 30 cm, 30 cm x 24 cm, 20 cm x 17.5 cm

(FB) |

|

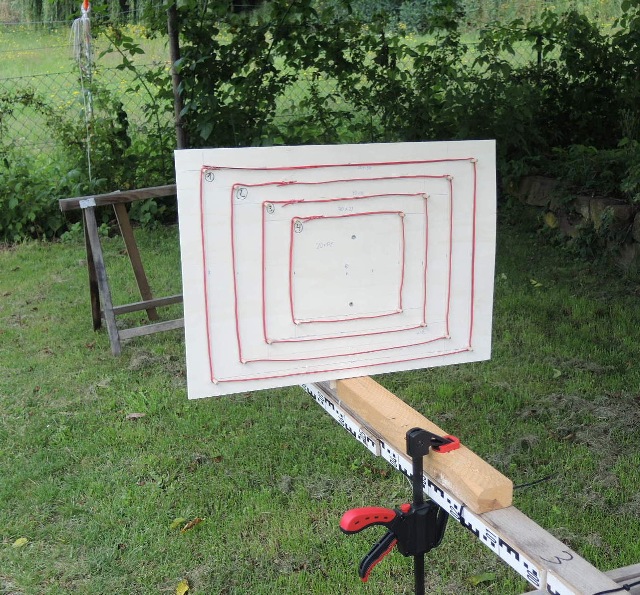

| Abb. 04-02-02: mit Holzlatte für die

Ausrichtung zum SEUMS (FB) |

|

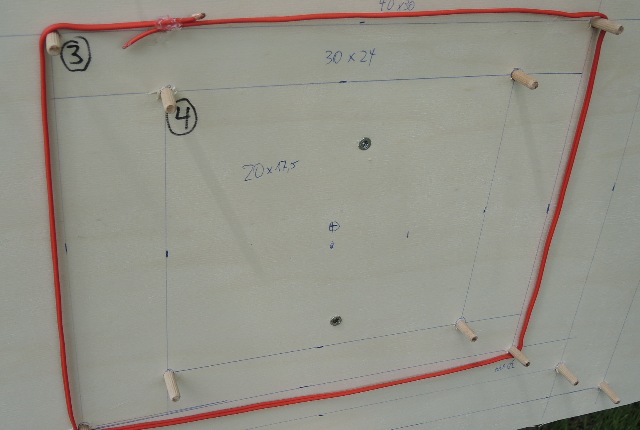

| Abb. 04-02-03: die große Spule, 50 cm x 36 cm |

|

| Abb. 04-02-04: zweiadriges Kabel, auf

der linken Seite sind beide Adern miteinander

verdrillt, die anderen Enden sind offen. (FB) |

|

| Abb. 04-02-05: 30 cm x 24 cm (FB) |

|

| Abb. 04-02-06: Achse von der Spule

ist sehr viel höher als die Achse von der

Aluminiumplatte (FB) |

|

| Abb. 04-02-07: 20 cm x 17.5 cm

(FB) |

|

| Abb. 04-02-08: Auflage tiefergelegt,

Achse der Spule und die vom Aluminiumblech sind nun

nahezu auf gleicher Höhe. (FB) |

|

| Abb. 04-02-09: rot: bei kurzen Abständen wirkt sich eine Parallelverschiebung von Spulenachse und Aluminiumblech stärker aus. blau: Wiederholung mit Achsen in gleicher Höhe. (FB) |

|

| Abb. 04-02-10: Unter der Annahme, daß

die Intensität proportional zur Fläche der Spulen

ist, läßt sich aus den Abständen eine Prozentskala

errechnen. (FB) |

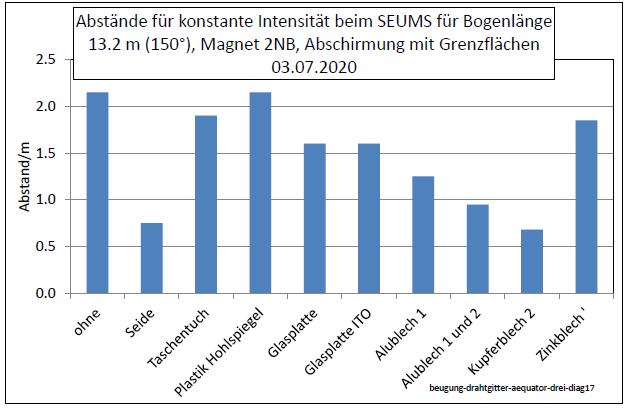

5. Abschirmung durch Grenzflächen

02.07.2020

03.07.2020

|

| Abb. 05-01-01: zwei

Ferrit-Magnete in Reihe in einem Messingrahmen (FB) |

|

| Abb. 05-01-02: eingewickelt in

Aluminiumfolie (matte Seite innen) verringert die

vom SEUMS gemessene Intensität. Meßmarke

13.2m, Der Abstand von 2,3 m (ohne Folie)

schrumpft auf 0,3 m. (jeweils plus 10 cm Abstand Skala zum Aluminiumblech) (FB) |

|

| Abb. 05-01-03: zwei gleichartige

Messingrahmen mit Ferritmagneten liegen

entgegengesetzt aufeinander. Die Wirkung ist sehr schwach. Erst im Abstand von 5 cm plus 10 cm (Nullpunkt) gibt es eine vergleichbare Anregung (FB) |

|

| Abb. 05-01-04: 1,5 Volt Batterie in

Papier und Aluminiumfolie. Im Abstand von etwa 2 cm

ist die Anregung vergleichbar. (FB) |

|

| Abb. 05-01-05: Starker Neodym-Magnet

10 cm , 1 cm Durchmesser. (FB) |

|

| Abb. 05-01-06: Reichweite: über 5 m, Eine Umwicklung mit Aluminiumfolie verringert die vom SEUMS gemessene Intensität nicht merklich. (FB) |

|

| Abb. 05-01-07: Neodym-Magnet in einer

Rolle Aluminiumfolie: keine merkliche Abschwächung

(FB) |

|

| Abb. 05-01-08: Einfacher Eisennagel,

Abstand 1,6 m für Meßmarke 13.2 m (FB) |

|

| Abb. 05-01-09: Einenagel nach

Einwickeln in Aluminiumfolie: der Nagel hat danach

beim SEUMS keine Wirkung mehr. (FB) |

|

| Abb. 05-01-10: Schraubenfeder, blaues

Ende nach rechts: Abstand ( Marke 13.2m ) 3.15 m blaues Ende nach links: Abstand 1.75 Nach Einwickeln in Aluminiumfolie hat die Feder nach außen keine Wirkung mehr (FB) |

|

| Abb. 05-01-11: Haushaltsfolie,

Einwickeln in Aluminiumfolie bringt keine Änderung.

(FB) |

|

| Abb. 05-01-12: Messingrahmen mit

Ferritmagneten auf Seidenfolie (FB) |

|

| Abb. 05-01-13: eingewickelt in Seide

reduziert den Abstand (Marke 13.2) von 2.5 m

auf 0.75 m eingepackt in Stoff-Taschtuch auf 1.9 m (FB) |

|

| Abb. 05-01-14: Plastik-Hohlspiegel,

keine Abschirmung (FB) |

|

| Abb. 05-01-15: Glasplatte reduziert

den Abstand ( Marke 13.2) von 2.25 m auf 1.6 m (FB) |

|

| Abb. 05-07-16: Aluminiumplatte Nr. 1,

Reduzierung des Abstandes auf 1.25 m (FB) |

|

| Abb. 05-01-17: zwei Aluminiumplatten

hintereinander, Reduzierung des Abstandes auf 0.95 m

(FB) |

|

| Abb. 05-01-18: Kupferplatte N.2,

Reduzierung des Abstandes auf 0.68 m (FB) |

|

| Abb. 05-01-19: Zinkplatte,

Reduzierung des Abstandes auf 1,85 m (FB) |

|

| Abb. 05-01-20: Gummiring für HT-Rohr,

verkleinert den Abstand, wirkt im Sinne von

maxwell-zwei.htm |

|

| Abb. 05-01-21: Verschiedene Materien

zur Abschirmung (FB) |

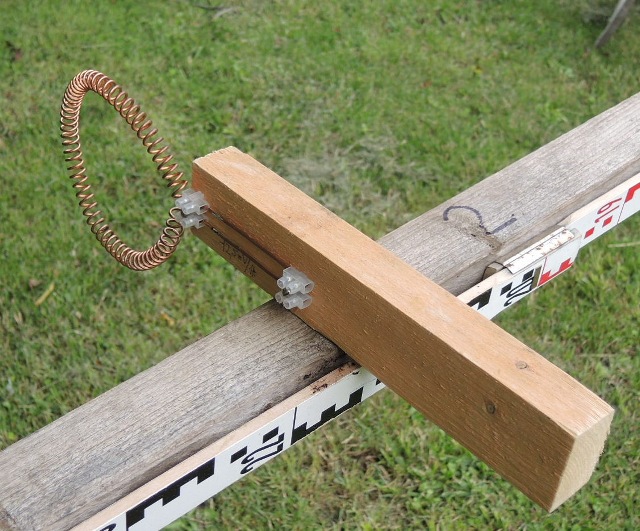

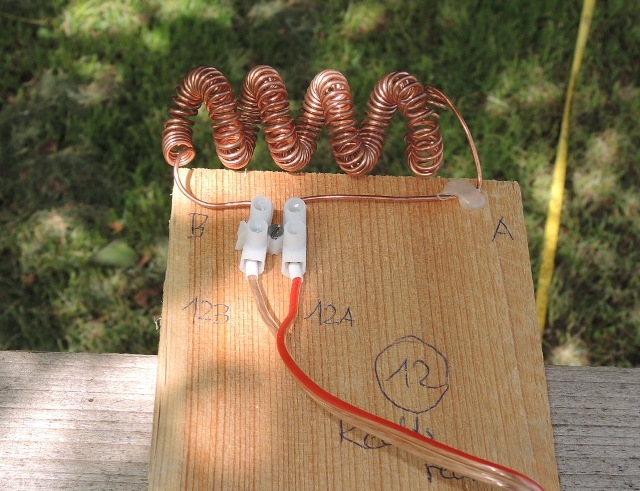

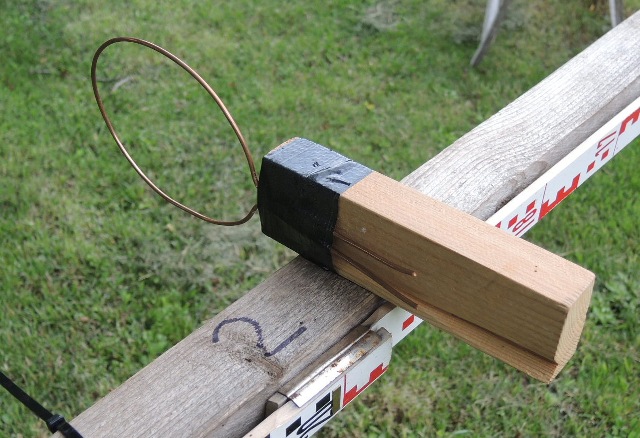

6. Toroidspulen, Caducaeus Spulen als Anreger

6.1 Eigenschaften

02.07.2020

|

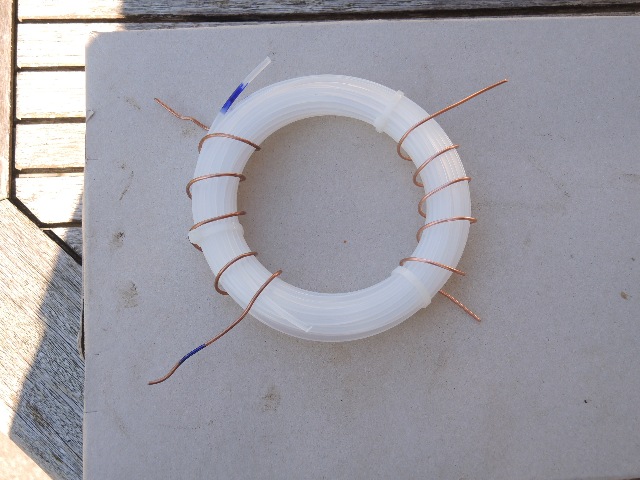

| Abb. 06-01-01: Toroidspulen Nr. 1 und

Nr. 2 (60 Windungen), Nr. 5 und Nr. 6 (28 Windungen)

Nr. 3 und Nr. 4 mit 110 Windungen (FB) |

|

| Abb. 06-01-02: Toroidspule 05, 28

Windungen (FB) |

|

| Abb.06-01-03: Toroidspule 01, 60 Windungen (FB) |

|

| Abb. 06-01-04: Toroidspule 03, 110 Windungen (FB) |

|

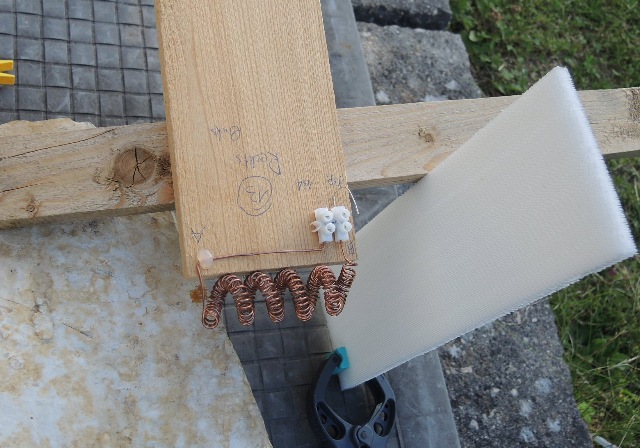

| Abb. 06-01-05: Toroidspulen Nr. 10,

Nr. 11, Nr. 12 und Nr. 13 große Wendel/kleine Wendel: links/rechts, links/links, rechts/rechts, rechts/links Die rechten Seiten sind jeweils mit A, die linken mit B beschriftet. Die Spulen sind so gewickelt, daß die Ziehrichtung bei allen gleich ist. ( --> A) (FB) |

|

| Abb. 06-01-06: Toroidspule Nr. 12,

rechts/rechts, die Achse zeigt nach rechts zum SEUMS

mit Aluminiumblech. Die Zuleitungsdrähte waren zur

Zeit des Fotos am anderen Ende offen. (FB) |

|

| Abb. 06-01-07: einfache Schleife aus

Kupferdraht, Enden nicht miteinander verbunden. (FB) |

|

| Abb. 06-01-08: Nagel mit Kupferdraht

in Reihe ( Magnetflußbeschleuniger) (FB) |

|

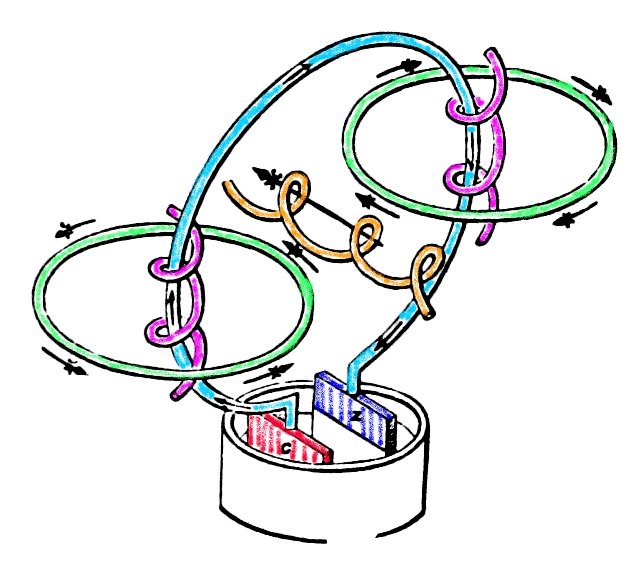

| Abb. 06-01-09: Zwei ineinander

verschlungene Spulen, isolierter Kupferdraht (FB) |

|

| Abb. 06-01-10: Ätherstrahler,

"Hosenträger"-Kabel, Flachband-Kabel, aufgewickelt,

(FB) |

|

| Abb. 06-01-11: an beiden Enden sind

die Litzen paarweise zusammengelötet (mäanderförmig) Seite A Litzen 2-3, 4-5, 6-7 Seite B Litzen 1-2, 3-4 , 5-6 usw. Litzen 1 und 40 sind mit gelb und orange nach außen geführt. aus bbewegte-materie.htm#kapitel-02-01bbewegte-materie.htm#kapitel-02-01 |

|

| Abb. 06-01-12: In Anlehnung an

die Arbeiten von O. Korschelt. (FB) |

|

| Abb. 06-01-13: Spule mit

Flachbandkabel in Aluminiumfolie, Abstand ohne Folie eine Seite 7.9, andere Seite > 10 m, mit Folie für beide Seiten 0.5 m (FB) |

|

| Abb. 06-01-14: zweiadrige 0.75 mm²

Kupferleitung, eine Seite beide Enden verdrillt,

andere Seite beide Enden offen., Abstand: 3.3 m für

beide Seiten. (FB) |

|

| Abb. 06-01-15: Spulenpaar für

Schmutzwasserpumpe einer Waschmaschine, Anschlüsse

nicht verbunden. beide nebeneinander, Anschlüsse nach links: Abstand 2.9 m , nach rechts: Abstand 3.9 m (FB) |

|

| Abb. 06-01-16: beide Spulenhälften in

Reihe, der gemeinsame Verbindungsdraht geht oben

über die Mittelflansche, Abstand 2.2 m (FB) |

|

| Abb. 06-01-17: Erforderliche Abstände

bei Toroidspulen und anderen elektrischen Bauteilen

für Strukturen bis zur Winkelmarke 13.2 m. Je größer der Abstand um so größer ist die Intensität des Anregers. Bei den meisten gibt es starke Unterschiede bezüglich der Ausrichtung nach Ost und West. -O (Ost), -W (West), AB bzw. BA B-Seite bzw. A-Seite zeigt nach Osten. (FB) |

6.2 Toroidspulen als Detektor und Analysator für einen "Ostwind"

05.07.2020

mit GP als Beobachter

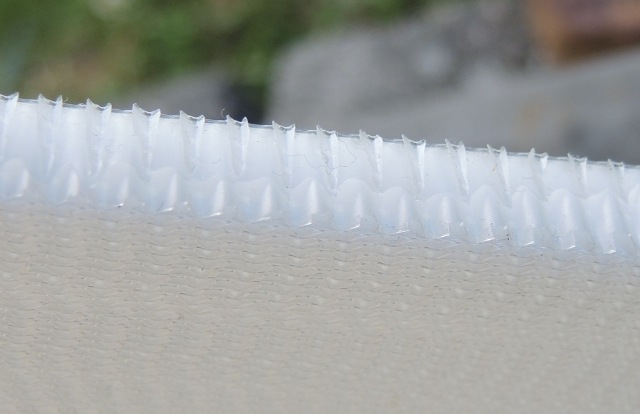

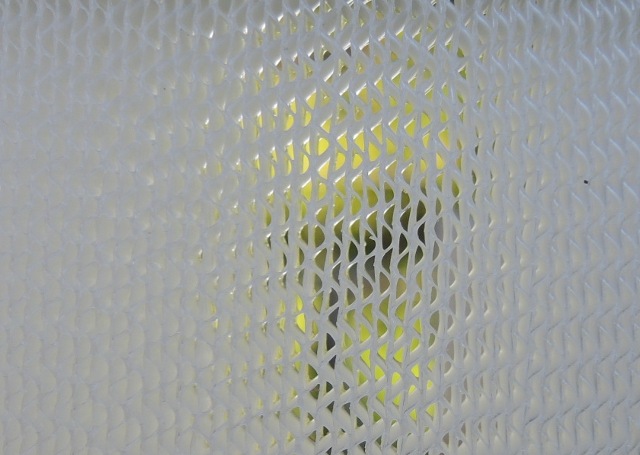

Von den vier zylindrischen Toroidspulen (Abb. 06-01-05) mit unterschiedlichen Kombinationen

links/rechts Gewinde für große/kleine Wendel ist die Spule Nr. 13 herausragend.

weil sie an dem einen Ende eine langgezogene Struktur hat.

Selbst bei der spiegelbildlichen Anordnung der Spule Nr. 10 gibt es keine auffälligen Strukturen.

Diese langgezogene Struktur verändert ihre Maße stark, wenn die Spule nach Westen oder nach Osten ausgerichtet ist.

Der Einfluß der Himmelsrichtung läßt sich abstellen, wenn man von Osten her einen Heizkörperfilter (Wabenstruktur) davor stellt.

Die Spule befindet sich dann in einem "Windschatten".

|

| Abb. 06-02-01: Toroidspule Nr. 10,

aus Abb. 06-01-05 große Wendel links und kleinere Wendel rechts gewickelt. Sie hat keine besondere Wirkung. Die spürbare Struktur ist sehr kleinräumig. (FB) |

|

| Abb. 06-02-02: Toroidspule Nr. 13,

große Wendel rechts und kleinere Wendel

links gewickelt. aus Abb. 06-01-05 Die Achse der Spule ist Ost-West ausgerichtet. Nach links in Richtung West geht bei dieser Anordnung eine 80 cm lange, dünne Struktur (GP) (FB) |

|

| Abb. 06-02-03: links Ost, rechts

West, Nach Aufstellen des Heizkörperfilters wird die auf der Westseite aus der Spule kommende Struktur vor dem Filter um 90° zur Seite /nach oben abgelenkt. (FB) |

|

| Abb. 06-02-04: Das Filter steht nun

auf der Ostseite. Bei der Kupferspule gibt es in Richtung West (nach rechts) " keinen Energiefluß" mehr. (GP) Von Osten gesehen (links) biegt eine "Strömung" beim Filter zur Seite/ nach oben ab und erreicht die Kupferspule nicht mehr. (FB) |

|

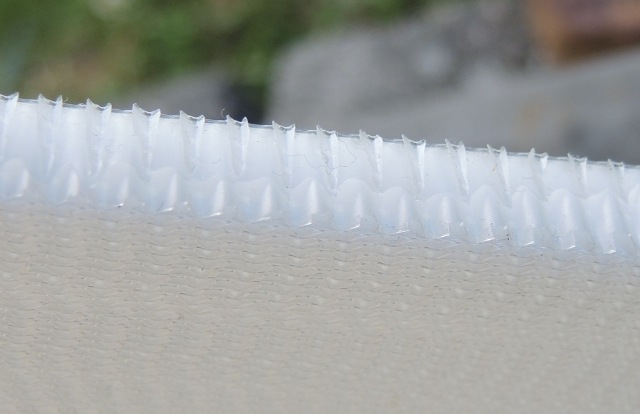

| Abb. 06-02-05: Das Filter besteht aus

vielen "Waben", übereinanderliegende wellenförmige

Plastikstreifen (Clean Office

Staubfilter für Heizkörper EAN 4004060820000) (FB) |

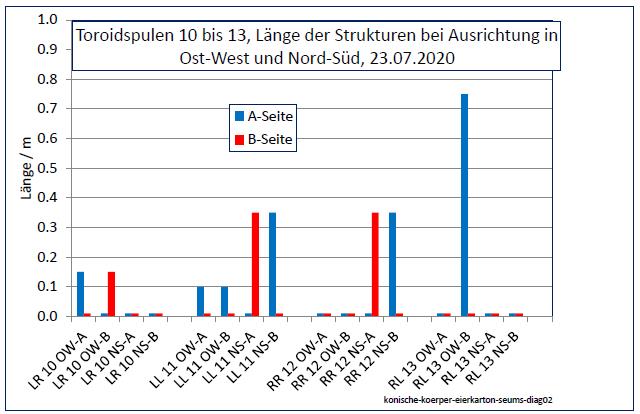

6.3 Länge der Struktur von Toroidspulen bei "Ostwind" und bei "Nordwind"

23.07.2020

|

| Abb. 06-03-01: Toroidspule 11,

links/links, aus Abb. 06-01-05, Spulenachse zeigt

nach Osten (rechts) 23.02.2020 (FB) |

|

| Abb. 06-03-02: Toroidspule 11 links/links, aus Abb. 06-01-05, Spulenachse zeicht nach Norden (rechts) 23.02.2020 (FB) |

|

| Abb. 06-03-03: Eigenschaften bei den

Spulen 10, 11, 12, 13 (für den

Beobachter FB) Abkürzungen: Spulenseite A oder B zeigt nach OW (Ost-West), oder NS (Nord-Süd), Die Wicklungssinne sind LR (links-rechts), LL (links-links), RL (rechts-links) oder RR (rechts-rechts) RL Bei der Toroidspule Nr. 13, mit großer Wendel rechts und kleiner Wendel links ist die Struktur am größten, wenn die B-Seite nach Osten zeigt. Bei den anderen drei Richtungen gibt es keine ausgedehnten Strukturen RR und LL bei OW und LL gibt es eine schwächere Struktur immer auf der A-Seite bei NS ist die Struktur immer im Süden, die Ausrichtung A oder B hat keinen Einfluß. LR Bei OW ist die Struktur immer im Osten, die Ausrichtung A oder B hat keinen Einfluß. 23.02.2020 wichtige Aussagen und mögliche Schlußfolgerungen: "Ostwind"

Es gibt vermutlich noch weitere Strukturen mit anderen Qualitäten. (FB) |

7. Verschiedenes

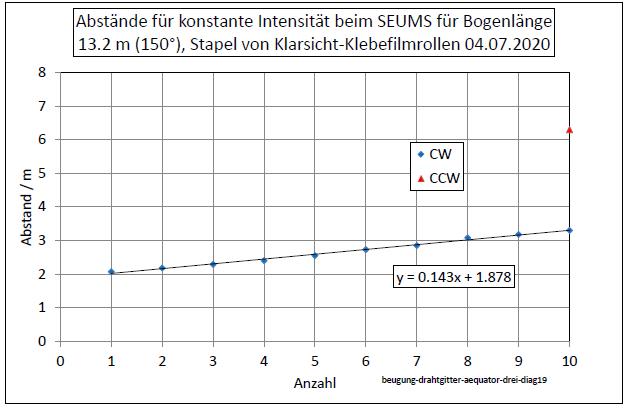

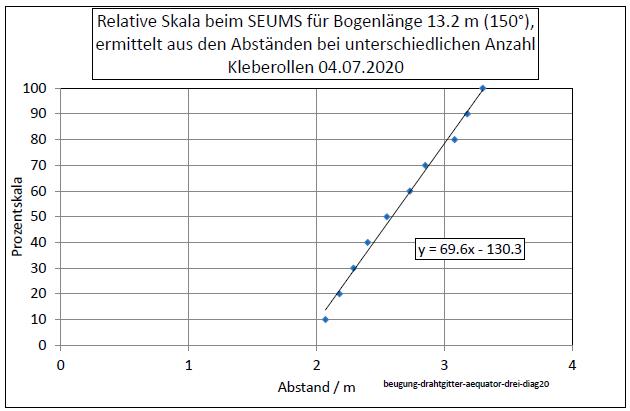

7.1 Kalibrierung der SEUMS-Skala mit vielen gleichartigen Objekten

04.07.2020

|

| Abb. 07-01-01: Der Stapel noch

komplett mit 10 Rollen (FB) |

|

| Abb. 07-01-02: die gebrauchten

Rollen (FB) |

|

| Abb. 07-01-03: Mit zunehmender Anzahl

von Klebefilmrollen muß man den Abstand zum Detektor

vergrößern um die gleiche Breite der spürbaren

Struktur zu bekommen. (FB) |

|

| Abb. 07-01-10-04: Unter der

Voraussetzung, daß die Intensität des Stapels

proportional zur Anzahl der Elemente ist, ergibt

sich für solche Objekte diese Prozentskala. Der Bereich unterhalb von 2 m ist offensichtlich nicht damit darzustellen. (FB) |

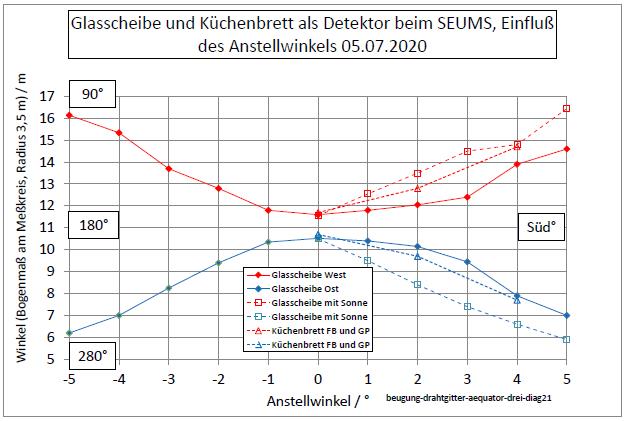

7.2 Andere Objekte als Detektor beim SEUMS

04.07.2020

|

| Abb. 07-02-01: Glasscheibe mit

geschliffenen Kanten (FB) |

|

| Abb. 07-02-02: Küchenbrett 8,5 mm

dick (FB) |

|

| Abb. 07-02-03: Glas und Kunststoff

sind offensichtlich auch geeignet. Allerdings hat intensive Sonnenbestrahlung großen Einfluß. Bei Sonnenschein z.B. mit vorbeiziehenden Wolken werden die Ergebnisse erheblich beeinflußt. (FB) |

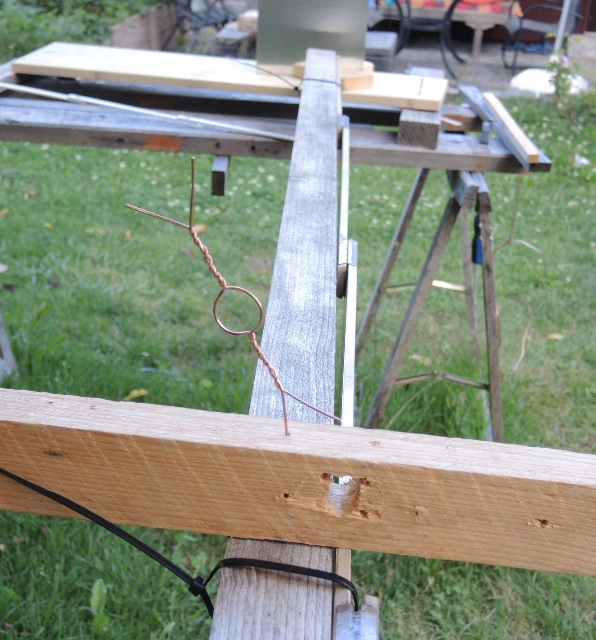

7.3 Verformter Draht, Bauteile von O. Korschelt

29.06.2020

|

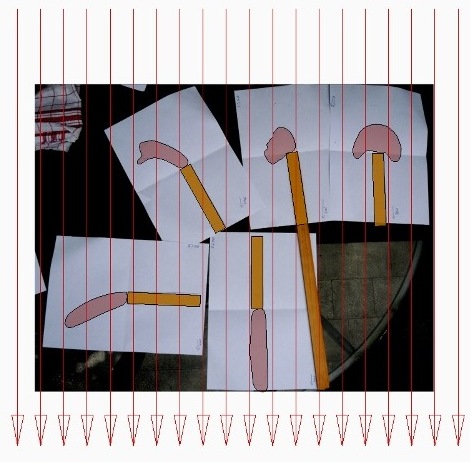

| Abb. 07-03-01: Nach O. Korschelt

gebogen. große Reichweite (FB) |

|

Abb. 07-03-02:aus bbewegte-materie.htm#kapitel-02-01 |

|

Abb. 07-03-03:aus bbewegte-materie.htm#kapitel-02-01 |

|

| Abb. 07-03-04: es kommt auf die

Ausrichtung an, hier ist die Achse etwa in Richtung

der Zentrifugalkraft (FB) |

|

Abb. 07-03-05: Kette (Korschelt)ähnlich wie bbewegte-materie.htm#kapitel-02-01 |

|

| Abb. 07-03-06: geringe Reichweite

(FB) |

|

| Abb. 07-03-07: kurze Kette,

Abstand 3,7 m (FB) |

|

| Abb. 07-03-08: längere Kette, Abstand

über 4 m (FB) |

|

| Abb. 07-03-09: ganz lange Kette,

Abstand 7 m , die Richtung spielt keine Rolle (FB) |

|

| Abb. 07-03-10: Stark verformter

dicker Kupferdraht mit Schrumpfschlauch (unter

Spannung) Abstand größer als 7 m (FB) |

|

| Abb. 07-03-11: innen: als Linksgewinde

verdrilltes Paar von Kupferdrahten, außen: als Rechtsgewinde gewickelt. große Reichweite (FB) |

7.4 Konische Körper und Spulen , Achse in Richtung der Zentrifugalkraft, Drehrichtung

26.06.2020

|

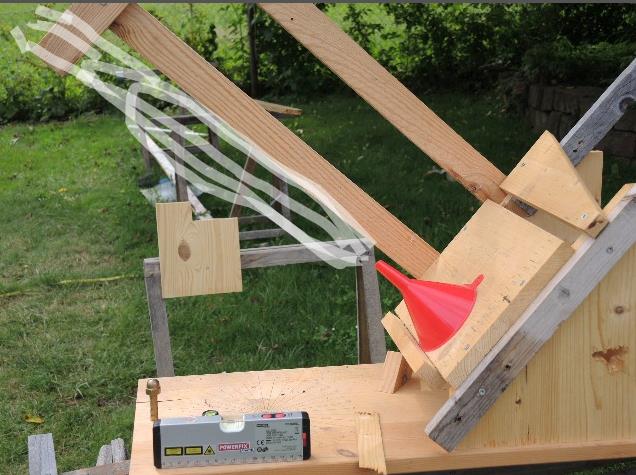

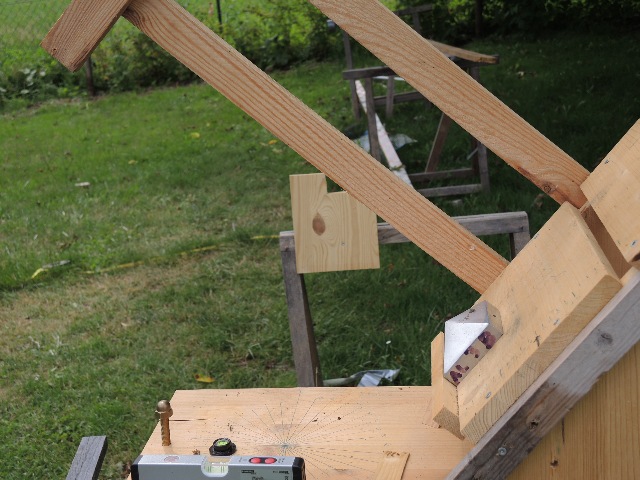

| Abb. 07-04-01: Plastiktrichter,

"Flamme" länger als 1 m bei exakter Ausrichtung.

(schematisch) (FB) |

|

| Abb. 07-04-02: Aluminium, flache

Pyramide, lange "Flamme" (FB) |

|

| Abb. 07-04-03: Aluminium hohe

Pyramide, kurze "Flamme" (FB) |

|

| Abb. 07-04-04: Wismut, lange "Flamme" (FB) |

|

| Abb. 07-04-05: "Flamme" zeigt nach unten (von der Kamera aus: Papier CW gewickelt ) |

|

| Abb. 07-04-06: "Flamme" geht nach oben (von der Kamera aus: Papier CCW gewicket) |

|

| ABb. 07-04-07: "Flamme" geht nach

oben (von der Kamera aus: Draht CCW gewickelt) |

|

| Abb. 07-04-08: "Flamme" geht nach oben (von der Kamera aus: Seil CCW gewickelt.) |

7.5 Mentale Pfade

|

8. Navigation mit "Ostwind" und Zentrifugalkraft der Erde

8.1 Kompaß ohne Magnet und technische Geräte, Bestimmung der Nordrichtung

Bei großen homogenen Volumen gibt es eine vierzählige Struktur um sie herum, die viele Meter ausgedehnt ist.

In Richtung Norden findet man in 15 Meter Entfernung einen etwa halbem Meter breiten spürbaren Streifen mit scharfer Begrenzung. Dessen Mitte ist etwa auf 10 cm genau zu orten. Das ist geografisch Nord.

|

Abb. 08-01-01: Glaskugelaus beschleunigte-ladungen.htm#kapitel-09-01 |

|

Abb. 08-01-02: aus beschleunigte-ladungen.htm#kapitel-09-01 |

|

| Abb. 08-01-03: Wasserkaraffe, die

Fluchtstange im Hintergrund zeigt die Richtung N an. Die spürbare Struktur, die von ihr ausgeht, zeigt sie auch an. (FB) |

|

| Abb. 08-01-04: Einfaches Objekt,

schnell verfügbar: Mineralwasserflasche als

Nordrichtungsanzeiger. (FB) |

8.2 Himmelsrichtung bestimmen mit dem "Ostwind" und der Zentrifugalkraft der Erde

08.07.2020

|

| Abb. 08-02-01: Eine dünne Holzleiste

stand als aktives Element zur Verfügung. Sie wurde

mit dem Ende mit der langen spürbaren Struktur auf

verschiedene Papierblätter gelegt, die in

unterschiedliche HImmelsrichtungen zeigten. Die Form

der jeweiligen Struktur ist auf dem Papier

skizziert. (FB) |

|

| Abb. 08-02-02: Je nach Ausrichtung

der Leiste ergaben sich unterschiedliche Formen. Zum Vergleich: Die roten Pfeile zeigen von Osten nach Westen. Es sieht so aus, als wenn der "Wind" die Strukturen entsprechend "anbläst". (FB) |

|

| Abb.08-02-03: Bild um ca. 45°

gedreht, die Grannen zeigen im Original nach schräg

oben in Richtung Süd und nach rechts unten in

Richtung Nord. (FB) |

|

| Abb. 08-02-04: Die Grannen liegen

horizontal und zeigen nach West (links) (FB) |

|

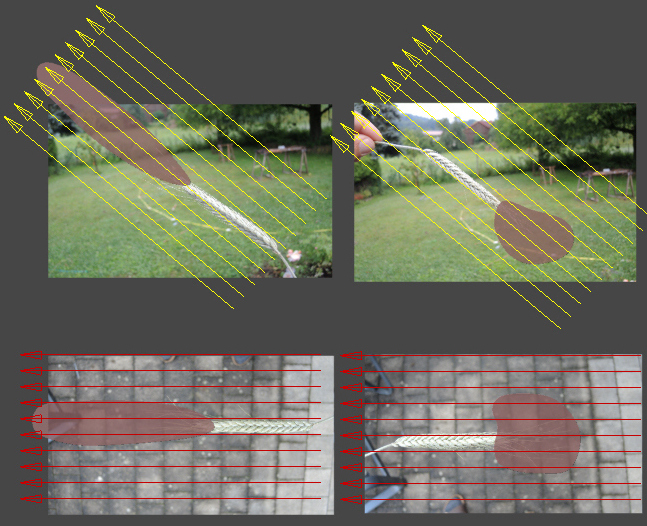

| Abb. 08-02-05: Beobachtungen eines

"sehenden" Beobachters (schematisch) gelbe Pfeile: Richtung der Zentrifugalkraft der Erde rote Pfeile: Richtung des "Ostwinds" oben links: die lange "sichtbare" Struktur zeigt nach links oben (Süd) oben rechts: die kurze "sichtbare" Struktur zeigt nach rechts unten, (Nord) zur Erdachse unten links: die lange "sichtbare" Struktur zeigt nach Westen unten rechts: die kurze "sichtbare" Struktur zeigt nach Osten. (FB) |

|

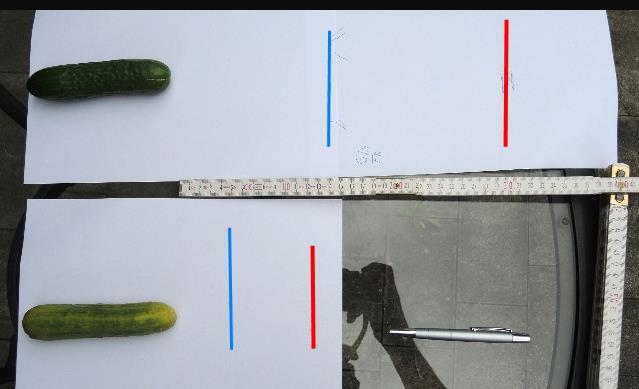

| Abb. 08-02-06: Gurken als aktive

Körper, sie zeigen nach Westen. oben: Gurke ist frisch, Strukturen sind etwa 14 cm bzw. 30 cm lang unten: Gurke schon etwas verwelkt, Strukturen sind kleiner, etwa 5 cm bzw. 12 cm lang (FB) |

8.3 Orientierung von Pyramiden

|

| Abb. 08-03-01: Die Cheopspyramide ist

exakt in N-S-Richtung orientiert. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=282496 |

|

Abb. 08-03-02:aus konische-koerper.htm |

|

| Abb. 08-03-03: Pyramide aus 10 mm Eisenstäben. Etwa in der Höhe 2/3 unter der Spitze ist im Innenraum eine stark spürbare Struktur. Steht die Pyramide innerhalb von wenigen Grad in N-S, dann breitet sich über ihr eine riesige Struktur aus, die viele Meter in den Himmel hineinreicht. Außerhalb dieses schmalen Winkelbereichs gibt es diese Struktur nicht. (FB) |

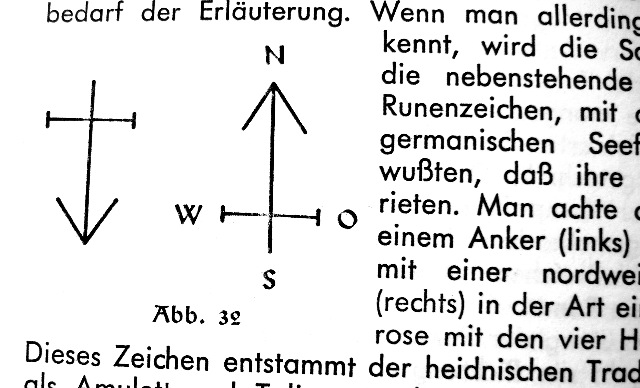

8.4 Bestimmung der N-Richtung, Orientieren mit Runen

Sofern man innerhalb von +/- 1° zur N-S-Richtung bleibt, arbeitet diese Rune als Detektor beim SEUMS.

Außerhalb davon gibt es keine Wirkung.

Mit ein wenig Übung kann man mit der Rune tatsächlich die Nordrichtung bestimmen.

Innerhalb eines schmalen Winkelbereichs "rastet" sie spürbar ein.

25.07.2020

|

| Abb. 08-04-01: Runenzeichen zur Orientierung Seite 96 /Neumann 1992/ |

|

| Abb. 08-04-02: Auch der Ausdruck mit

einem Laserdrucker wirkt als Detektor beim SEUMS, sofern die Rune innerhalb von +/- 1° zur N-S-Richtung orientiert ist. (FB) |

|

| Abb. 08-04-03: Rune in Eichenholz

gesägt (FB) |

|

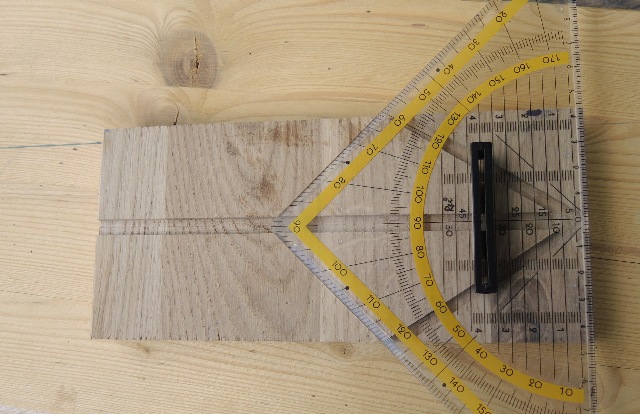

| Abb. 08-04-04: Die Pfeilspitze hat

einen Winkel von 60°, Breite 9 cm, Gesamtlänge 20 cm

(FB) |

|

| Abb. 08-04-05: Die Rune arbeitet in

dieser Anordnung als Detektor beim SEUMS, sofern sie innerhalb von +/- 1° zur N-S-Richtung orientiert ist. (FB) |

|

| Abb. 08-04-06: In umgekehrter

Richtung wirkt die Rune nicht als Detektor

(FB) |

9. Richtungsabhängigkeit der Anregung

Clean Office Staubfilter für Heizkörper, EAN 4004060820000

05.07.2020

|

Abb. 09-01:Abb. 06-05-05: Das Filter besteht aus vielen "Waben", übereinanderliegende wellenförmige Plastikstreifen (Clean Office Staubfilter für Heizkörper EAN 4004060820000) |

|

| Abb. 09-02: Blick durch die Wellen

(FB) |

|

| Abb. 09-03: Die Verpackung (FB) |

|

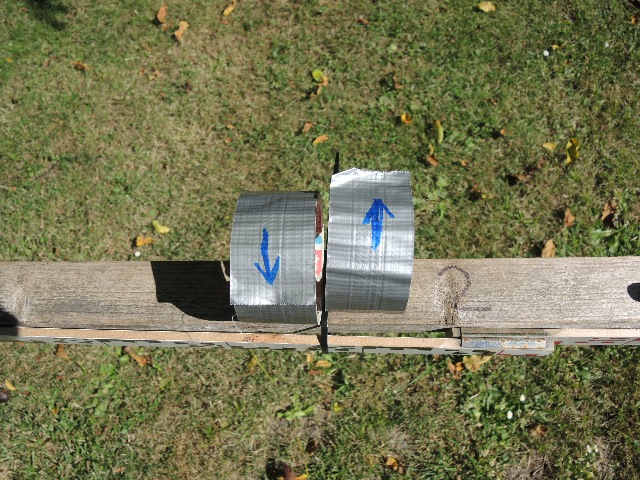

| Abb. 09-04: Das Filter steht im Osten

vom Detektor des SEUMS. Die übliche Struktur im Süden ist nicht vorhanden. Das Filter blockiert die Anregung. (FB) |

|

| Abb. 09-05: Das Filter steht im Norden

vom Detektor des SEUMS Die übliche Struktur im Süden ist nicht vorhanden. Das Filter blockiert die Anregung. (FB) |

|

| Abb. 09-06: Das Filter steht im Westen

vom Detektor des SEUMS Die übliche Struktur im Süden ist vorhanden. Das Filter hat keinen großen Einfluß. (FB) |

|

| Abb. 09-07: Das Filter steht im Süden

vom Detektor des SEUMS Die übliche Struktur im Süden ist vorhanden. Das Filter hat keinen großen Einfluß. (FB) |

|

| Abb. 09-08: Bei den beiden oberen

Bildern steht das Filter im Osten und im Norden. Es verhindert die Funktion des SEUMS. Es gibt keine Struktur im Süden. Bei den beiden unteren Bildern steht das Filter im Süden und im Westen und der spürbare Bereich im Süden ist weiterhin vorhanden. Es sieht so aus, als würde das Filter die Wirkung jeweils einer Gruppe der bunten Pfeile verhindern. ("Windschutz") Offensichtlich sind beide "Strömungen" aus Ost und Nord für das Funktionieren nötig. (FB) |

R. Gebbensleben beschreibt in seinem Buch Abb. 16.2, Seite 404, daß Maschen das Hindurchgehen eines "Strahls" verhindern. /Gebbensleben 2010/ hyperschall.htm

Offensichtlich wirken die vielen Löcher im Heizkörperfilter oder auch die Schleifen der nachfolgenden Bilder in diesem Sinne.

10.07.2020

|

| Abb. 09-09: Es geht auch mit einem

Stück Gartenschlauch im Osten, Der Schlauch verhindert die Funktion vom SEUMS. 10.07.2020 (FB) |

|

| Abb. 09-10: Auch die

Draht-einzieh-Hilfe für Elektriker verhindert die

Wirkung des SEUMS 10.07.2020 (FB) |

|

| Abb. 09-11: auch dieses

Glasfasergitter sperrt 10.07.2020 (FB) |

|

| Abb. 09-12: ebenso dieses

Armierungsgewebe 10.07.2020 (FB) |

|

| Abb. 09-13: Mit diesem Ring ist die

Zufuhr von Norden gesperrt. 10.07.2020 (FB) |

|

| Abb. 09-14: flacher Kupferring

(Dichtung für Hoch-Vakuumapparatur) schirmt ab. 25.07.2020 (FB) |

Beobachtung:

Das Filter schirmt wichtige Komponenten für das Funktionieren vom SEUMS ab, wenn es im Osten oder im Norden steht.

Bei Aufstellung im Westen und im Süden hat es keine Wirkung.

Fazit:

- Es gibt zwei zueinander orthogonale Anregungen und zwar jeweils aus Nord und aus Ost.

- Wenn eine davon fehlt, arbeitet das SEUMS nicht wie gewohnt.

Vermutung:

Beide Anregungen erzeugen ein Medium mit rotierende Strukturen. ---> "Torsionsfelder"?

21.07.2020

|

| Abb. 09-16: zwei Neodymmagnete

(für eine Pinwand) sind um 90° versetzt

angeordnet. Die Beschriftung vom grünen Magnet ist falsch (genau umgekehrt, Norpol oben, Südpol unten). 21.07.2020 (FB) |

|

| Abb. 09-17: Die Achse der Ebene zeigt

nach Norden, vorne im Bild der Detektor vom SEUMS

(Aluminiumblech) In der Richtung N-S und S-N beeinflußt diese Magnet-Ebene das SEUMS nicht. In der Richtung O-W ist es anders. Steht das Brett im Osten und zeigt mit den Magneten zum Detektor (der gelbe Südpol zeigt nach Norden, der grüne Nordpol nach unten) dann ist das SEUMS abgeschirmt. Dreht man das Brett so, daß der gelbe Südpol nach Süden zeigt und der grüne Nordpol nach unten, dann gibt es keine Abschirmung. 21.07.2020 (FB) |

|

| Abb. 09-18: Abschirmung von

Osten 27.07.2020 (FB) |

Fortsetzung in Kapitel-13

Magnet-Ebene als Detektor

23.07.2020

|

| Abb. 09-19: Ebene wirkt als Detektor,

gelber Südpol zeigt nach unten, grüner Südpol nach

Norden 21.07.2020 (FB) |

|

| Abb. 09-20: Die Wirkung gibt es nur

bei exakter Ausrichtung (innerhalb von

+/- 2 Grad) Winkelabhängigkeit wie bei den anderen Detektoren. Wird ein Magnet entfernt, verschwindet die Funktion. 21.07.2020(FB) |

27.07.2020

|

| Abb. 09-21: 8 mm Paßstift,

mehrmals mit dem spitzen Ende durch die "+" Seite

eines Magnetisierers geschoben. Mit Rot ist der

Nordpol gekennzeichnet. 27.07.2020 (FB) |

|

| Abb. 09-22: Zwei Magnete

(magnetisierte Paßstifte) orthogonal zueinander.

Dahinter ist der Detektor vom SEUMS. Rotation CCW,

die Ebene schirmt ab. Beim Blick von Osten nach Westen auf die A-Seite: Richtung vom S-Pol zum N-Pol Drehung bedeutet Rotation CW auf die B-Seite: CCW Ebene schirmt ab, wenn der Rand mit beiden Magneten bei der A-Seite oben bzw. unten, bei der B-Seite links bzw. rechts ist schirmt nicht ab, wenn der Rand mit den beiden Magneten bei der A-Seite links bzw. rechts, bei der B-Seite oben bzw. unten ist. 27.07.2020 (FB) |

|

| Abb. 09-23: die B-Seite, Rotation CW,

die Ebene schirmt nicht ab. 27.07.2020

(FB) |

10. Anwendung

10.0 Wicklungssinn

22.07.2020

|

| Abb. 10-00-01: Zwei Klebebandrollen

mit gleichen Wicklungssinn verstärken die Wirkung.

(FB) |

|

| Abb. 10-00-02: entgegengesetzt

gewickelt, keine Wirkung (FB) |

|

| Abb. 10-00-03: Wechselwirkung beider

(FB) |

10.1 Anregung aus unterschiedlichen Richtungen

20.07.2020

|

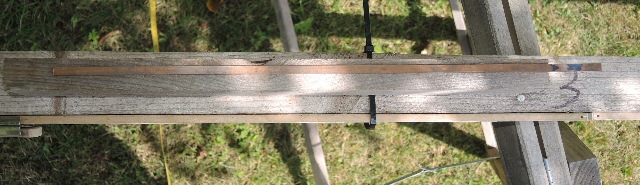

| Abb. 10-01-01: Eierkarton im Westen

vom Detektor, Spitzen zeigen zum Detektor, nötiger Abstand: 4 m für Winkelmarke 13.2 m (FB) |

|

| Abb. 10-01-02: Eierkarton im Osten,

Spitzen nach Osten, Abstand 4,1 m für Winkelmarke

13.2 m (FB) |

|

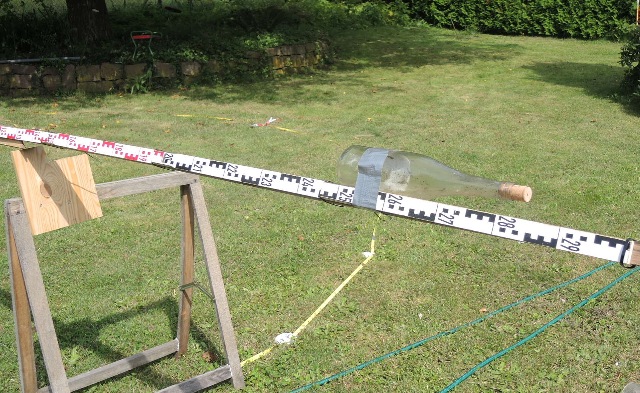

| Abb. 10-01-03: Konische Weinflasche,

im Boden ist ein Loch gebohrt, Hohlraumresonator. Abstand 4,5 m für Winkelmarke 13.2 m. Ist der Korken entfernt, nimmt die Intensität ab. 20.07.2020 (FB) |

|

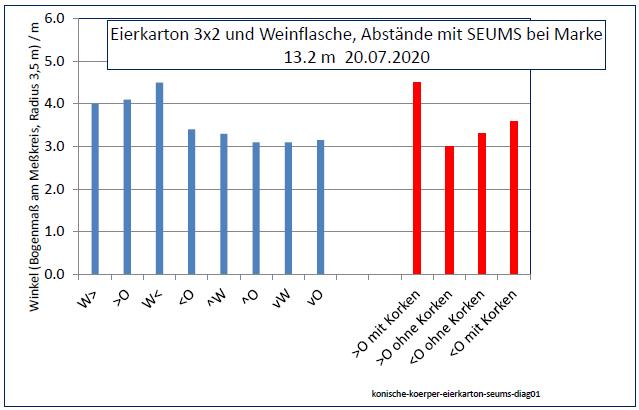

| Abb. 10-01-04: Anregung des Detektors

mit einen Eierkarton (blau) und mit einer

durchbohrten Weinflasche mit und ohne Korken (rot). > die Seite mit den Spitzen bzw. Flaschenhals nach Osten, < nach Westen, ^ nach oben, v nach unten W aufgestellt im Westen und O im Osten Eierkarton: W> und >O unterscheiden sich nicht, jedoch W< und <O (Spitzen nach Westen). Zeigen die Spitzen nach oben, gibt es kaum Unterschiede Weinflasche: mit Korken ist als Hohlraumresonator intensiver als ohne Korken >O Flaschenhals nach Osten, Bodenöffnung nach Westen ist intensiver als <O mit Bodenöffnung nach Osten. (FB) |

|

| Abb. 10-01-05: Kupferstab in

Ost-West-Richtung (FB) |

|

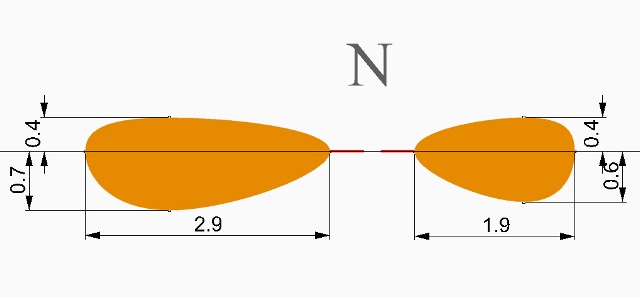

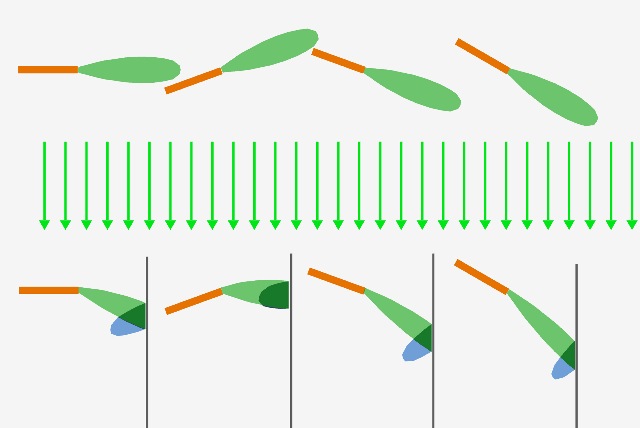

| Abb. 10-01-06: Orbitale beim

Kupferstab (schematisch), das östliche ist kürzer,

das westliche länger. Auch sind beide nach Süden verschoben. Auswirkungen vom "Nordwind" und vom "Ostwind"? 20.07.2020 (FB) |

|

| Abb. 10-01-07: <--

West

Ost --> Kupferstab 2 mm x 6 mm x 400 mm, Abstand 3,3 m für Winkelmarke 13.2, einige Grad nach Norden 20.02.2020 (FB) |

|

| Abb. 10-01-08: einige Grad nach Süden

(FB) |

|

| Abb. 10-01-09: Winkelskala 5°,

10°, 15°, 20°, 25° (FB) |

|

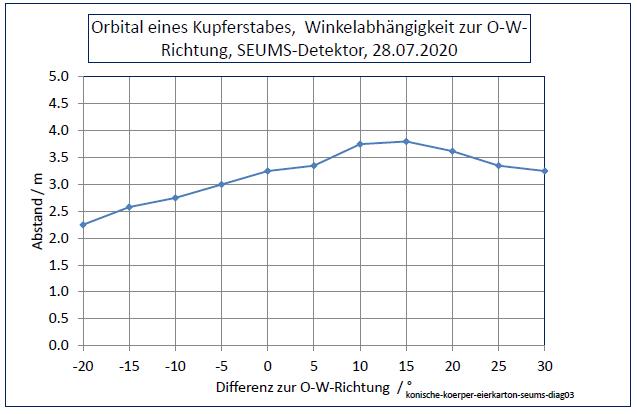

| Abb. 10-01-10: Intensität eines

Kupferstabes beim Schwenken gegen die

Ost-West-Richtung. Die größte Intensität in Richtung Osten (SEUMS-Detektor) ist beim Vorhalt von 15 ° in Richtung N. Bei exakter Ausrichtung nach Osten ist sie schwächer. Einfluß vom "Nordwind"? Nachmessung 28.07.2020 (FB) |

|

Abb. 10-01-11: Die Wirkung vom

Vorhaltaus seums-vier.htm |

10.2 Feinstoffliche Rauchringe

maxwell-zwei.htm#kapitel-03

25.07.2020

|

| Abb. 10-02-01: DVD und

Permanentmagnet.

maxwell-zwei.htm#kapitel-03 25.02.2020 (FB) |

|

| Abb. 10-02-02: Der Ring aus dickem

Kupferblech hat vom Walzen eine Orientierung. Auf

der einen Seite in axialer Richtung gibt es eine

größere spürbare Struktur. 25.02.2020 (FB) |

|

| Abb. 10-02-03: Aufstellung in

O-W-Richtung (links W) Schiebt man den Magneten durch den Ring, mit der Nordseite voraus, dann verlängert sich die Struktur des Ringes in Bewegungsrichtung bei jedem Durchgang um einige Dezimeter. Dies gilt für O-W als auch für W-O. Die Bewegung mit der Südseite voraus hat diesen Effekt nicht. Bei jedem Durchgang entsteht hinter der Öffnung eine Wirbelstruktur (Torus), die sich langsam vom Ring entfernt. Zum Beispiel erzeugen vier Durchgänge nacheinander vier Tori, die sich mit Geschwindigkeiten im Bereich von Zentimeter/Sekunde bewegen. 25.02.2020 (FB) |

|

| Abb. 10-02-04: Auch bei dieser Plexiglasscheibe ist es ähnlich. Nur die Nordseite des Magneten voraus bewirkt eine Verlängerung der Struktur. 27.02.2020 (FB) |

|

| Abb. 10-02-05: Bei der

Edelstahlscheibe und dem Nordpol des Magneten wächst

die Struktur unmerklich, dafür gibt es aber jeweils

einen Torus, die sich sehr langsam nach rechts

fortbewegt. Der Heißklebestab (Foto) dageben erzeugt ein deutliches Anwachsen der Struktur 27.02.2020 (FB) |

|

| Abb. 10-02-06: Auch bei diesem sehr

weiten Ring aus Kunststoff-Draht entstehen durch die

Hindurchbewegung mit einem Magneten (Nordseite

voraus) größere Strukturen und Tori. Allerdings

haben sie einen sehr großen Öffnungswinkel. Diese

Anordnung "bündelt" vergleichsweise gering. 27.02.2020 (FB) |

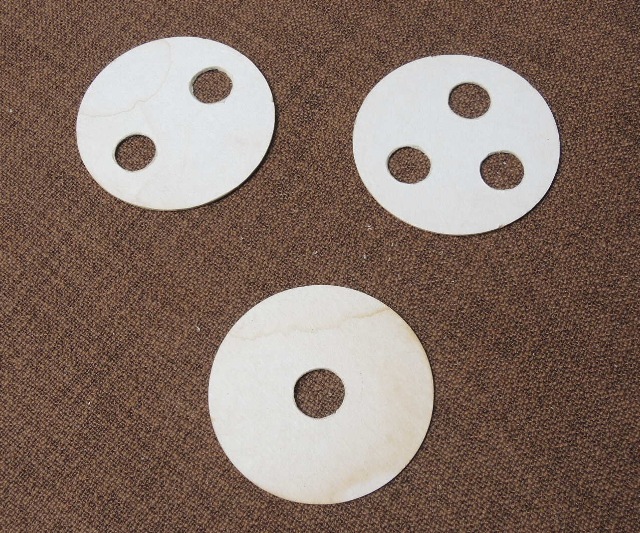

10.3 Scheiben mit unterschiedlicher Anzahl von Löchern

24.07.2020

|

| Abb. 10-03-01: Drei Bierdeckel mit

einem, zwei und drei Löchern. 24.02.2020 (FB) |

|

| Abb. 10-03-02: Der Deckel mit einem

Loch schirmt das Detektorblech vom SEUMS von Osten

her ab. 24.07.2020 (FB) |

|

| Abb. 10-03-03: Aber von Norden,

Westen und Süden hat der Deckel

keine abschirmende Wirkung. 24.07.2020 (FB) |

|

| Abb. 10-03-04: Anders als bei einem Loch schirmt der Deckel mit zwei Löchern im Osten vor dem Blech nicht ab. 24.07.2020 (FB) |

|

| Abb. 10-03-05: Auch ein Deckel mit

drei Löchern im Osten vom Blech schirmt nicht ab. 24.07.2020 (FB) |

10.5 12V-Batterie

13.07.2020

|

| Abb. 10-05-01: 12V-Batterie, im

Inneren ist ein Stapel aus acht Knopfzellen mit je

1,5 V. (konische Körper in Reihe) konische-koerper-kurz.htm

kuehlwasser-achtzehn-08.htm#kapitel-08 13.07.2020 (FB) |

|

| Abb. 10-05-02: Die mit dem SEUMS

ermittelte Intensität hängt vom Abstand der Batterie

zum Detektorblech ab. Steht die Batterie im Osten

vom Blech, dann ist deren Einfluß stärker als im

Westen. 13.07.2020 (FB) |

|

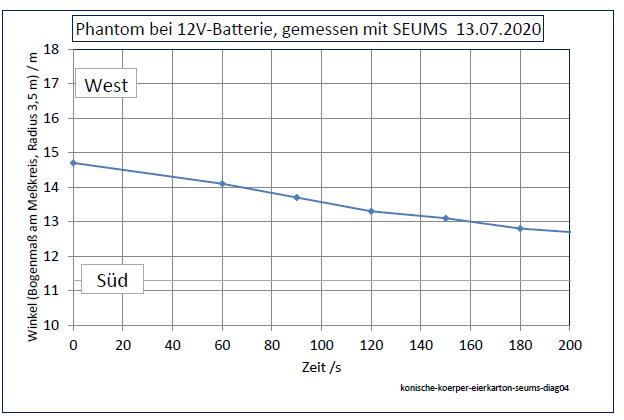

| Abb. 10-05.03: Abklingverhalten der Struktur um eine 12V-Batterie nach Wechseln des Abstands zum SEUMS. Es dauert einige Minuten, bis sich nach Verändern der Endzustand eingestellt hat. (Phantom). Nach Händeklatschen stellt sich der neue Zustand innerhalb von wenigen Sekunden ein. (FB) |

11. Anregung mit Stromleiter im Ost- und Nordwind

29.07.2020

|

| Abb. 11-01: Aluminiumstab 3 mm

Durchmesser, eloxiert, an den Enden angeschliffen

für elektrischen Kontakt mit Krokodilklemmen

(FB) |

|

| Abb. 11-02: Ausrichtung Ost-West (FB) |

|

| Abb. 11-03: Ausrichtung

Nord-Süd 30.07.2020 (FB) |

|

| Abb. 11-04: Funktionsgenerator und

Vorwiderstand, Frequenz 14.0 Hz, 6.9 µA RMS, Vorwiderstand 200 kOhm, Spannung ca. 1.3 V (FB) |

|

| Abb. 11-05: Wechselstrom von 6.9 µA,

Aufstellung in O-W bzw. in N-S-Richtung. Bei einigen Frequenzen gibt es ein resonanzähnliches Anwachsen der spürbaren ("sichtbaren") Struktur in Achsenrichtung des Stabes. O-W: 1.5 Hz, 6.7 Hz und 13.8 Hz N-S: 4.1 Hz und 14.7 Hz Bei 1.5 Hz (O-W) und 4.1 Hz (N-S) ist die Struktur ("sichtbar") jeweils in zwei Teile mit unterschiedlichen Qualtitäten aufgespalten, deren Maxima bei 1.1 Hz und 1.8 Hz bzw. 3.9 Hz und 4.2 Hz liegen (FB) |

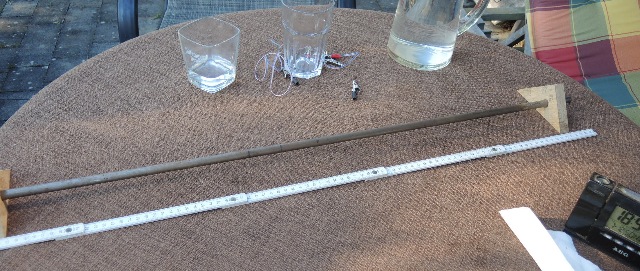

12. Strukturen um einen akustischen Wellenleiter (Eisenstab) bei unterschiedliche Himmelsrichtungen

12.07.2020

|

| Abb. 12-01: Der Eisenstab liegt

in Richtung ONO (FB) |

|

| Abb. 12-02: Das

Barium-Titanat-Piezoelement ist auf den Eisenstab

geklebt. (FB) |

|

| Abb. 12-03: Piezo-Schallwandler (FB) |

|

| Abb. 12-04: Durch Schlagen auf das

Ende des Eisenstabes lassen mehrere

Resonanzfrequenzen anregen. (FB) |

|

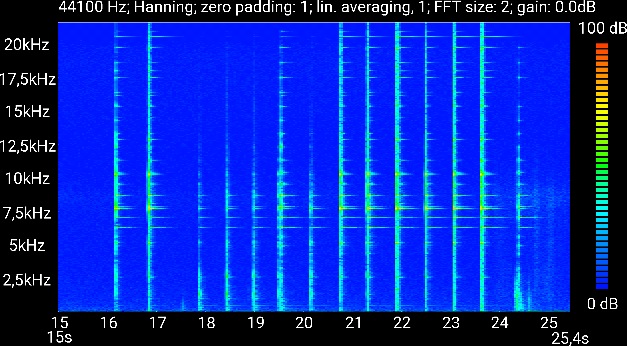

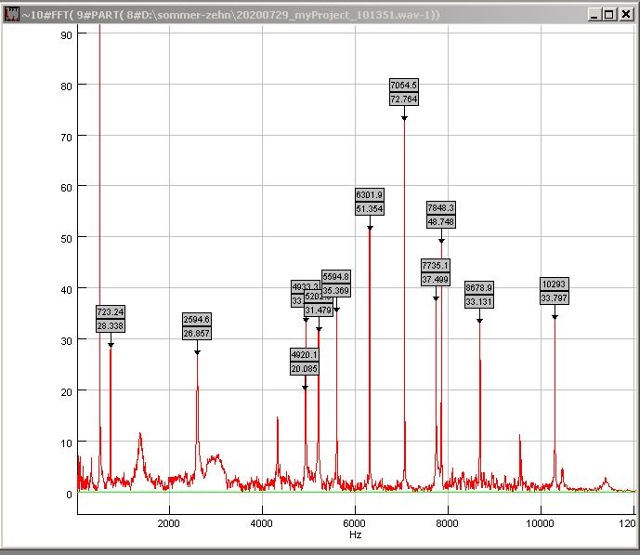

| Abb. 12-05: Frequenzspektrum des

Eisenstabes Die Anregung im nachfolgenden Experiment geschah mit 10.2 kHz (FB) |

29.07.2020

|

| Abb. 12-06: Der Stab liegt in

Ost-West-Richtung (FB) |

|

| Abb. 12-07: Frequenzgenerator

(erdfrei betrieben aus 12 V-Akku), Spannungsteiler

und Meßgerät (FB) |

|

| Abb. 12-08: Stab liegt in

Nord-Süd-Richtung (FB) |

|

| Abb. 12-09: Piezo-Anreger auf

Holzklotz. Ohne Eisenstab gibt es andere

Resonanzfrequenzen (FB) |

|

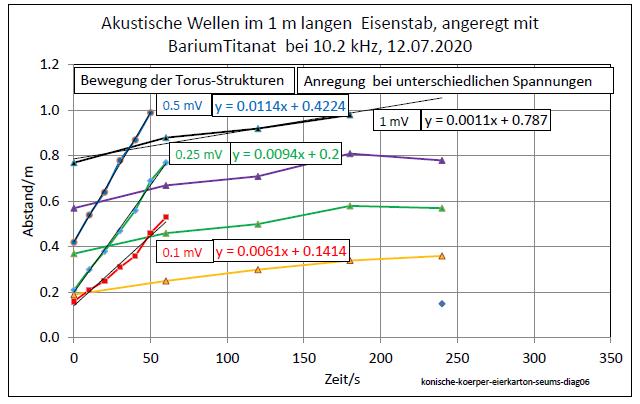

| Abb. 12-10: Bei Anregung mit 10,2 kHz

bewegen sich Reihen von torusartige Strukturen im

Außenraum entlang des Eisenstabes. Aufgetragen ist

jeweils die Position eines einzelnen Torus als

Funktion der Zeit. Aus der Steigung der Kurven

ergibt sich die Geschwindigkeit der Bewegungen. Bei 1 mV Anregung wurden vier Tori im Abstand von rund 0,2 m verfolgt. Dabei war die Beobachtungstakt zu langsam. Nicht jeder Torus konnte erfaßt werden. Bei den schwächeren Anregungen 0.1 mV bis 0.5 mV ist es die Bewegung jeweils eines einzelnen Torus. Dort zeigt sich, daß die Geschwindigkeit mit der Stärke der Anregung von 6 mm/s bis 11 mm/s zugenommen hat. (FB) |

|

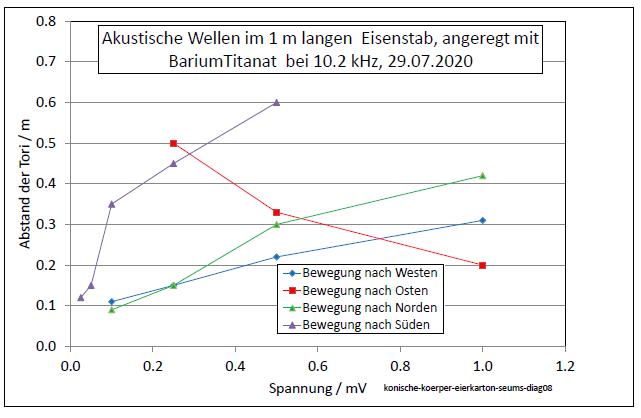

| Abb. 12-11: Abstand der Tori bei

unterschiedlichen Stärken der Anregung für OW-,

WO-, NS- und SN-Ausrichtung. NS: nach S ist der Abstand etwa doppelt so groß wie bei nach N, mit zunehmender Anregung vergrößert sich der Abstand OW: nach W ist das Verhalten etwa vergleichbar mit dem nach N nach O bei zunehmender Anregung verkleinert sich der Abstand (FB) |

|

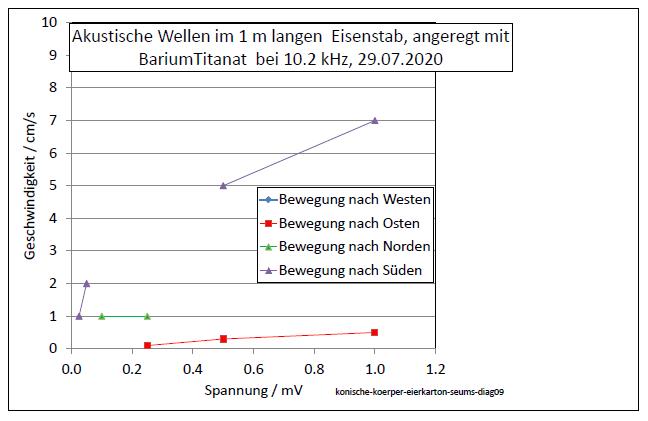

| Abb. 12-12: Geschwindigkeit bei

unterschiedlichen Himmelsrichtungen, kleine Geschwindigkeiten: große Meßfehler (FB) |

13. Abschirmebenen

Fortsetzung von kapitel-09

13.1 Wüst-Wimmer

|

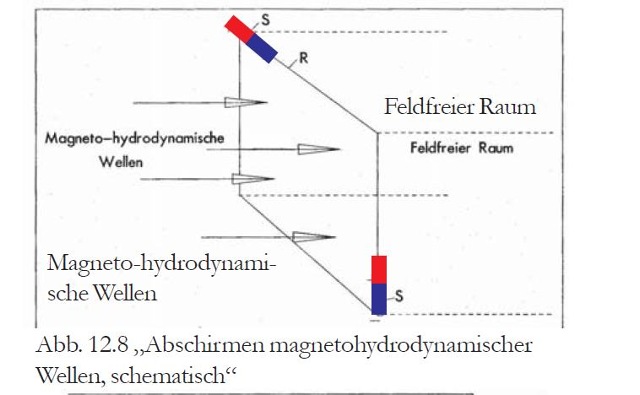

Abb. 13-01-01:

Doppelmagnetsystem /Wüst-Wimmer 1934/ Seite

457Sehr eigenartig waren die Befunde bei Kombination von zwei Stabmagneten. Legte man 2 gleichgroße und gleich starke Stabmagnete (20 cm lang, 700 PE Polstärke) parallel aneinander, so daß entgegengesetzte Pole benachbart waren, so übten sie auf die Rute überhaupt keine Wirkung aus. Auch unmittelbar darübergehalten gab die Rute keinen Ausschlag. Nur wenn man die Magnete parallel gegeneinander verschob, so daß auf jeder Seite ein Pol hervorragte, war über diesen Polen der entsprechende Aussehlag zu beobachten. Wurden beide Magnete senkrecht zum Verlauf ihrer Aehsen, jedoch unter Aufrechterhaltung der Parallelität verschoben, wobei wiederum entgegengesetzte Pole nach der gleichen Riehtung schauten (Abb. 12a), so trat nur unmittelbar über den Magnetpolen der entsprechende Aussehlag auf, sonst war im Bereich zwischen beiden Magneten nichts yon dem oben beschriebenen Feld wahrzunehmen. Bei schwachen Magneten (20 cm lang, 40 PE Polstärke) konnte der gegenseitige Abstand bis 7 m, bei starken Kobaltmagneten (20 cm lang, etwa 1000 PE Polstärke) bis 40 m betragen, ehe diese gegenseitige Aufhebung der Feldwirkungen aufhörte. Der gekennzeichnete Bereich umfaßte in letzterem Fall ein Quadrat von etwa |

|

| Abb. 13-01-02: Magnetische

Abschirmebene Christof Rohrbach, /Rohrbach 1996/ Seite 139 in informationsfelder-evolution-002.pdf |

31.07.2020

|

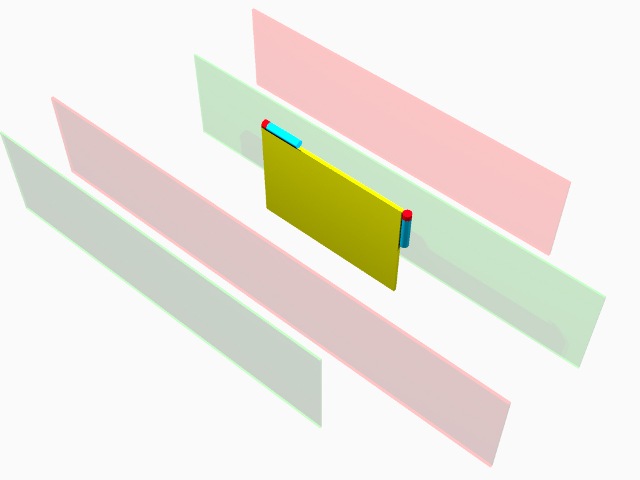

| Abb. 13-01-03: Zwei gehärtete 8 mm

Paßstifte wurden magnetisiert. Sperrholz mit

Beschriftung A. links: oben N, unten S, rechts: rechts N, links S (FB) |

|

| Abb. 13-01-04: Magnetisierer für

Werkzeuge (fB) |

|

| Abb. 13-01-05: die Rückseite

(rot: N) (FB) |

|

| Abb. 13-01-06: schematisch, gelb:

Mittelebene mit Holzbrett und den zwei Magneten, parallel dazu gibt es auf der Vorder- und Hinterseite jeweils zwei ausgedehnte flächenhafte Strukturen (Ebenen) mit unterschiedlichen Qualitäten. Diese reichen viele zig-Meter weit. Die Abstände zur Mittelebene nehmen mit der Entfernung zu (divergent). (FB) |

|

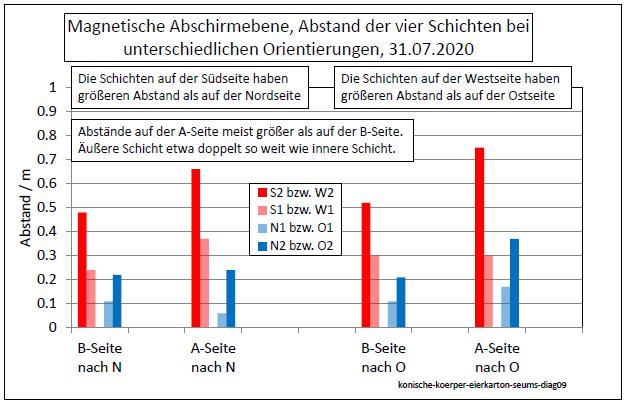

| Abb. 13-01-07: Die Abstände zur

Mittelebene (beim Brett gemessen) sind von dessen

Orientierung (der Normale der Ebene in Richtung N-S

oder O-W) abhängig. Die Schichten auf der Südseite S1 und S2 haben größeren Abstand als N1 und N2 auf der Nordseite, die Schichten auf der Westseite W1 und W2 haben größeren Abstand als O1 und O2 auf der Ostseite. Durch den "Nordwind" bzw. den "Ostwind" zur Seite "geweht". 31.07.2020 (FB) |

01.08.2020

|

| Abb. 13-01-08: Zwei AA Batterien (FB) |

|

| Abb. 13-01-09: Zwei AA

Batterien (FB) |

|

| Abb. 13-01-10: zwei Heißklebestifte

(FB) |

|

| Abb. 13-01-11: Zwei Bananen,

Wachstumsrichtung ist zu beachten. (FB) |

|

| Abb. 13-01-12: zwei verzinkte

Schlüsselschrauben (FB) |

|

| Abb. 13-01-13: zwei

Kupferrohr-Stücke, 15 mm Durchmesser, die

Ziehrichtung ist markiert. (FB) |

|

| Abb. 13-01-14: zwei

Kupferstäbe, 6 mm x 2 mm x 400 mm,

Ziehrichtung (Markierung) ist zu beachten (FB) |

|

| Abb. 13-01-15: zwei Pflanzenstengel,

Wachstumsrichtung ist zu beachten (FB) |

|

| Abb. 13-01-16: Endpunkt eines mentalen

Pfades (Psi-Track) Befindet sich bei dieser Art von Pfad eine Abschirmebene zwischen Start und Ziel, dann verläuft er nicht als Luftlinie, sondern weicht der Ebene aus. Schirmt diese Ebene nur schwach ab, lassen sich Elemente des Pfades in vielen Meter Entfernung von der Luftlinie finden. (FB) |

18.06.2011

|

Abb. 13-01-17: Wasserwand,

Abschirmebene

aus kuehlwasser-acht.htm#acht-03 |

30.07.2011

|

Abb. 13-01-18: Wasserwand,

Abschirmebene

aus kuehlwasser-neun.htm#neun-8 |

|

Abb. 13-01-19:

aus kuehlwasser-neun.htm#neun-8 |

13.2 Stromleiter in Winkelform

13.2.1 Wechselstrom

06.08.2020

|

| Abb. 13-02-01: horizontal, der

linke Schenkel zeigt exakt in Richtung N-S 06.08.2020 (FB) |

|

| Abb. 13-02-02: Einspeisung mit

Wechselstrom Bei 13.8 Hz und 0.05 µA ist die Wirkung noch in einigen Meter Entfernung zu spüren (FB) |

13.2.2 Gleichstrom

06.08.2020

|

| Abb. 13-02-03: Einspeisung mit

Gleichstrom aus einer USB-Powerbank, gelb:

Vorwiderstand 06.08.2020 (FB) |

|

| Abb. 13-02-04: Ausrichtung N-S,

vertikaler Schenkel (rot) im Norden (FB) |

|

| Abb. 13-02-05: Ausrichtung N-S,

vertikaler Schenkel (rot) im Norden (FB) |

|

| Abb. 13-02-06: Ausrichtung O-W ,

vertikaler Schenkel im Osten Die beiden Zuleitungen, rot und blau, sind mit Kunststoff überzogen. Sie verlaufen bis zum schwarzen BNC-Kabel ungeordnet. 06.08.2020 (FB) |

|

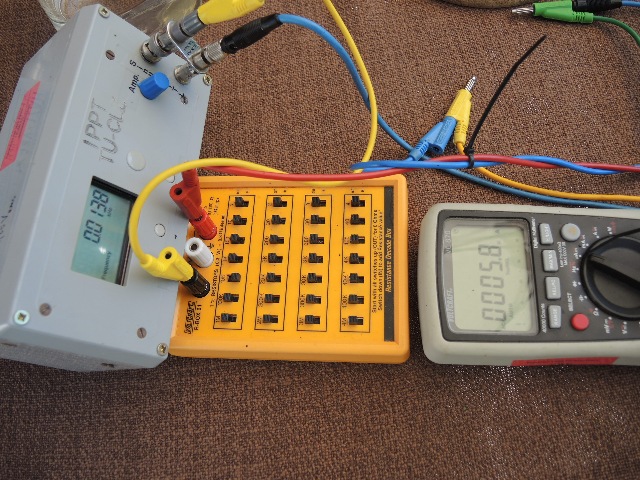

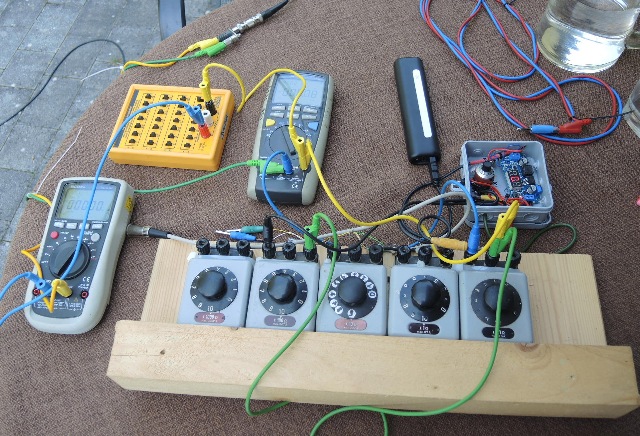

| Abb. 13-02-07: Spannungsteiler im

Vordergrund, Vorwiderstand, Gleichspannung aus

USB-Powerbank (gelb) 07-08-2020 (FB) |

|

| Abb. 13-02-08: Kontrollmessung des

Stromes mit PicoAmmeter. Das Gerät ist leider nicht erdfrei. (FB) |

|

| Abb. 13-02-09: O-W , Die

Anfänge der Maßbänder beziehen sich auf den

senkrechten Schenkel des Stromleiters, vertikaler

Schenkel (rot) im Osten, schwarzes BNC-Kabel kommt

von rechts. 08.08.2020 (FB) |

|

| Abb. 13-02-10: N-S, vertikaler

Schenkel (rot) im Süden 08.08.2020 (FB) |

|

| Abb. 13-02-11:

schematisch: Stromleiter in Winkelform

(rot) Neben den spürbaren Elementen der Abschirmebene (parallel zur Ebene des Objektes) gibt es senkrecht dazu auf jeder Seite ein Orbital. Gemessen wurde jeweils die Ausdehnung der Elemente vom Mittelpunkt aus in Richtung der vier Himmelsrichtungen N, W, S, O (FB) |

|

| Abb. 13-02-12: Ausdehnung der

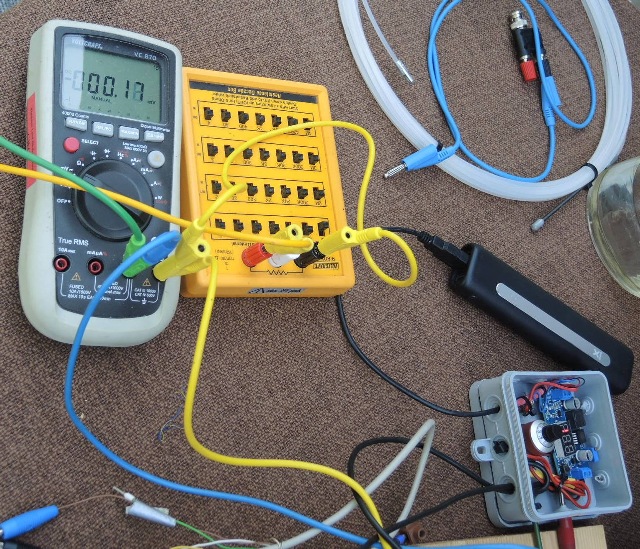

Elemente als Funktion des Gleichstromes in pA. Der Strom wurde so klein gewählt, daß die Längen unterhalb von 10 m waren. Bei kleinen Strömen wurde der Wert aus Speisespannung und Vorwiderstand errechnet Die Längen nehmen mit dem Strom zu. durchgezogen: OW-W: Stromleiter Ost-West, Ausdehnung in Richtung West (Abschirmebene) OW-O: Stromleiter Ost-West, Ausdehnung in Richtung Ost (Abschirmebene gepunktet: OW-N: Stromleiter Ost-West, Ausdehnung in Richtung Nord (Orbital) OW-S: Stromleiter Ost-West, Ausdehnung in Richtung Süd (Orbital) gestrichelt: Stromleiter in N-S Die Ausdehnung nach Süden (blau) ist erheblich größer als nach Norden (grün). ("Nordwind") durchgezogen: Stromleiter in O-W, gepunktet: Orbitale in N-S

|

|

| Abb. 13-02-13: Ausdehnung der Elemente als Funktion des Gleichstromes in pA. Der Strom wurde so klein gewählt, daß die Längen unterhalb von 10 m waren. Bei diesen kleinen Strömen wurde der Wert aus Speisespannung und Vorwiderstand errechnet Die Längen nehmen mit dem Strom zu. gestrichelt: Kontrollmessung des Stromes mit PicoAmmeter 6485, Eingang einseitig geerdet, Nullpunktverschiebung im Bereich von 50 pA, Elemente sind größer als bei Messung ohne Gerät durchgezogen: OW-W: Stromleiter Ost-West, Ausdehnung in Richtung West (Abschirmebene) OW-O: Stromleiter Ost-West, Ausdehnung in Richtung Ost (Abschirmebene NS-S: Stromleiter Nord-Süd, Ausdehnung in Richtung Süd (Abschirmebene) NS-N: Stromleiter Nord-Süd, Ausdehnung in Richtung Nord (Abschirmebene gepunktet: OW-N: Stromleiter Ost-West, Ausdehnung in Richtung Nord (Orbital) OW-S: Stromleiter Ost-West, Ausdehnung in Richtung Süd (Orbital) NS-O: Stromleiter Nord-Süd, Ausdehnung in Richtung Ost (Orbital) NS-W: Stromleiter Nord-Süd, Ausdehnung in Richtung West (Orbital) Bei N-S sind die Elemente der Abschirmebene deutlich nach Süden verschoben ("Nordwind") und die Orbitale nach Westen ("Ostwind") Bei O-W ist die Verschiebung nach Westen nur bei positivem Strom ("Ostwind") ausgeprägt. (FB) |

|

| Abb.13-02-14: Ähnlich wie Abb.

13-02-13. Die Daten N-S vom 8.8.2020 wurden ausgetauscht mit neueren Daten vom 10.08.2020 (FB) |

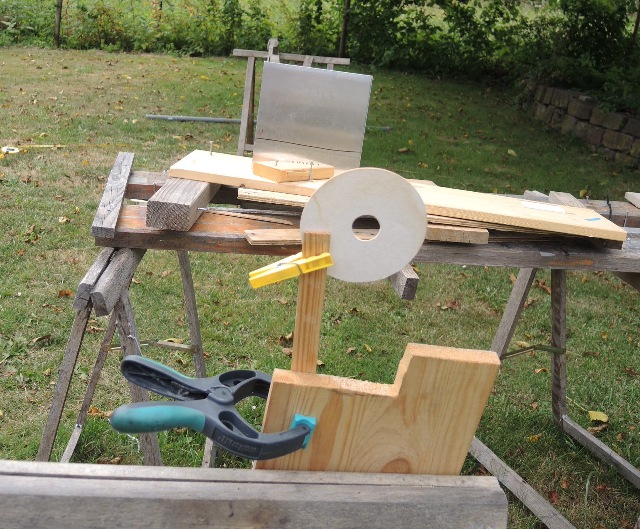

13.3 Abschirmebene als Testobjekt für äußere Einflüsse beim Stromleiter

13.3.1 Objekte mit zentraler Öffnung

10.08.2020

|

| Abb. 13-03-01-01: Der

Winkelstromleiter aus Messing ist exakt in N-S

ausgericht. Wenn durch ihn ein kleiner Gleichstrom

von wenigen hundert pA fließt, wirkt als

Abschirmebene. Wenn kurz hinter dem Bogen ein "Hindernis", eine DVD, aufgesteckt ist, dan gibt es diese Ebene nicht. (FB) |

|

| Abb. 13-03-01-02: Spannungsteiler im Bereich von 0.1 mV und Vorwiderstand von 1 MOhm, ergibt einen Strom von 100 pA. (FB) |

|

| Abb. 13-03-01-03: Plexiglasscheibe

mit Bohrung kurz hinter dem Bogen. Die Abschirmebene

ist nicht zu spüren (FB) |

|

| Abb. 13-03-01-04: In dieser Position gibt es keine Abschirmebene (FB) |

|

| Abb. 13-03-01-05: Schiebt man die

Plexiglasscheibe etwa 20 cm zur Seite, dann läßt

sich die Abschirmebene wieder finden. (FB) |

|

| Abb. 13-03-01-06: Schrumpfschlauch

ausreichend weit entfernt vom Bogen. Abschirmebene

ist zu finden. (FB) |

|

| Abb. 13-03-01-07: dicht am Bogen,

Abschirmebene ist nicht zu finden. (FB) |

|

| Abb. 13-03-01-08: über den

Bogengezogen, keine Abschirmebene. (FB) |

|

| Abb. 13-03-01-09: DVD mit Schlitz,

Abschirmebene ist vorhanden. (FB) |

|

| Abb. 13-03-01-10: verschiedene

Objekte mit zentraler Öffnung, bis auf die

geschlitzte DVD verhindern alle das Auftreten der

Abschirmebene, wenn sie in der Nähe vom Bogen

aufgesteckt sind. Aluscheibe, verzinkte Unterlegscheibe, Gummiring, Plexiglasscheibe, Schrumpfschlauch (FB) |

|

| Abb. 13-03-01-11: Dichtring aus Gummi

für HT-100-Rohr, keine Abschirmebene (FB) |

13.3.2 Schaltbare Einflüsse

13.3.2.1 Kupferspule

Mit einer Kupferspule und einem Schaltkontakt läßt sich die Abschirmebene ein- und ausschalten.

Der Kontakt läßt sich mit einem Frequenzgenerator betreiben.

Ergebnis: Die Abschirmebene baut sich nur bei einigen "Resonanzfrequenzen" im Bereich von wenigen Hertz auf.

10.08.2020

|

| Abb. 13-03-02-01: Spule aus

Kupferdraht, die Enden sind offen (d.h. nicht

angeschlossen) Es gibt eine Abschirmebene. (FB) |

|

| Abb. 13-03-02-02: Kupferspule kurzgeschlossen, verhindert das Auftreten der Abschirmebene (FB) |

|

| Abb. 13-03-02-03: Kupferdrahtspule ist nun an Kabel angeschlossen (FB) |

|

| Abb. 13-03-02-04:

Kupferdrahtspule mit Kabel, Winkelstromleiter mit

Spitze nach N (FB) |

|

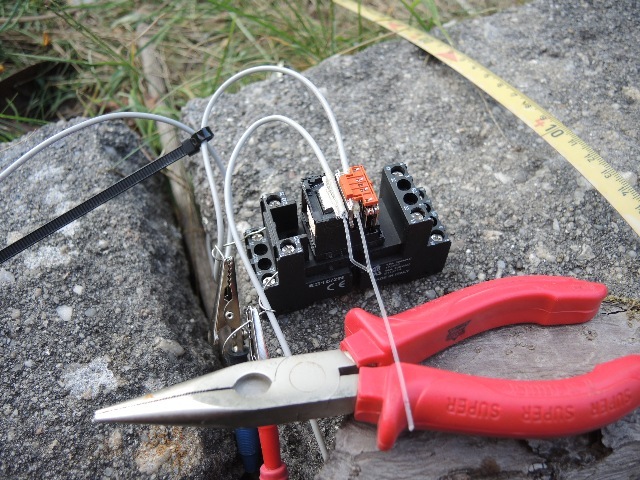

| Abb. 13-03-02-05: Am Ende des Kabels

sind beide Drähte mit den Kontakten eines Relais

verbunden. Wenn der Kontakt geschlossen, dann gibt es keine Abschirmebene. (FB) |

|

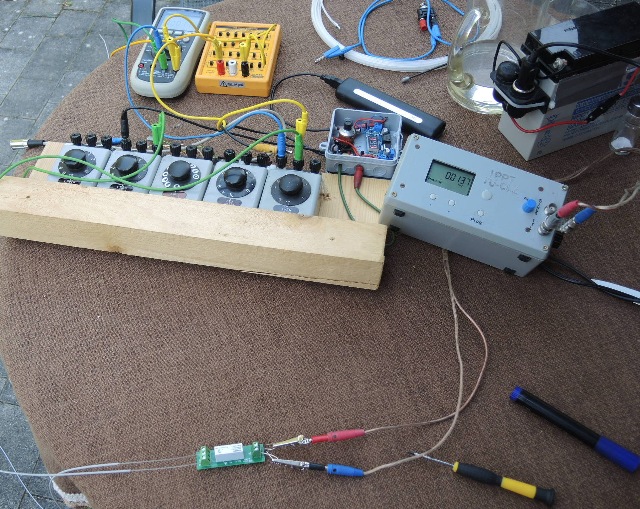

| Abb. 13-03-02-06: Dieser

Frequenzgenerator treibt das Relais, eingestellte

Frequenz 1,19 Hz (FB) |

|

| Abb. 13-03-02-07: Auch dieser

Frequenzgenerator ist in der Lage das Relais zu

treiben, eingestellte Frequenz: 6,2 Hz, dahinter ist

die Anordnung für den Gleichstrom von 100 pA. Der Generator schaltet das Relais an und aus und damit die Abschirmebene aus und an. (FB) |

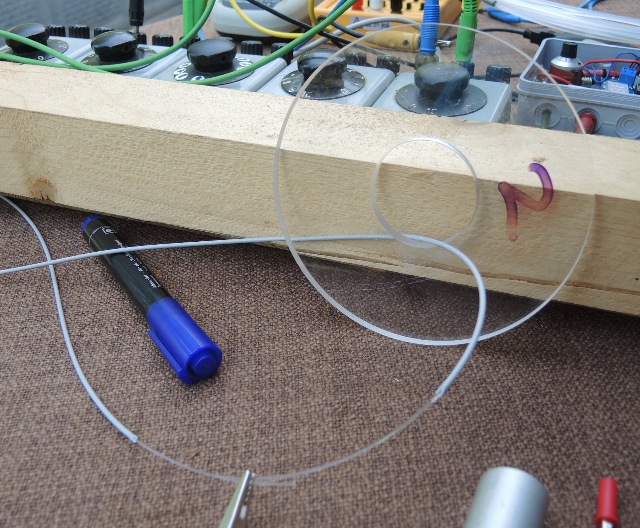

13.3.2.2 Lichtleiterspule

Auch mit dieser Anordnung läßt sich die Abschirmebene ein- und ausschalten.

Dabei wirkt der Lichtleiter nicht optisch sondern nur als rein mechanische Verbindung.

Diese läßt sich erstaunlicherweise über den elektrischen Kontakt eines Relais mechanisch ein- und ausschalten.

10.08.2020

|

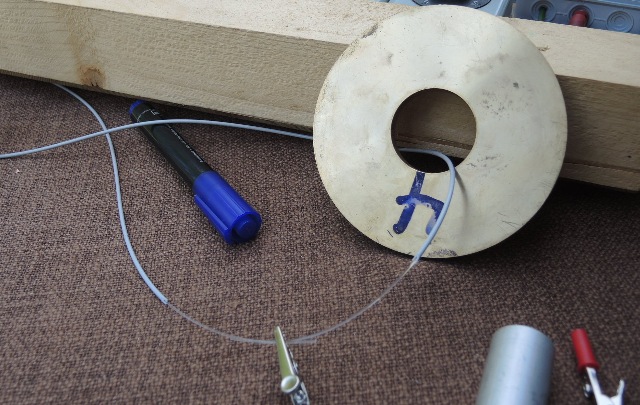

| Abb. 13-03-02-08: Um den

Winkelstromleiter ist eine Lichtleiterspule

angebracht. Bei offenen Enden des Lichtleiter verhindert diese Spule das Auftreten der Abschirmebene. Verbindet man diese mechanisch, gibt es wieder eine Abschirmebene. (FB) |

|

| Abb. 13-03-02-09: 10.08.2020 Die beiden Enden des Lichtleiters sind auf den festen bzw. auf den beweglichen Teil eines Relaiskontakts geklebt. Die Abstände sind so justiert, daß sich beide Faserenden nur dann berühren (mechanisch, nicht optisch!), wenn das Relais angezogen hat. Durch Betätigen des Relais läßt sich die Abschirmebene ein- und ausschalten. (FB) |

|

| Abb. 13-03-02-10: 11.08.2020 Zweite Version mit einem anderen Lichtleiter (FB) |

|

| Abb. 13-03-02-11: Diesmal sind die

beiden Faserenden direkt (mechanisch, nicht

optisch!) mit den Relaiskontakten aus Metall

verbunden. Auch mit dieser Anordnung läßt sich die

Abschirmebene ein- und ausschalten (FB) |

|

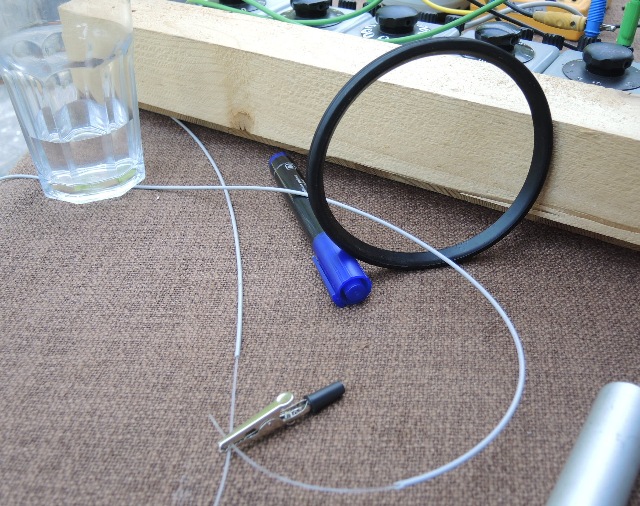

| Abb. 13-03-02-12: Kompletter Aufbau

zum periodischen Ein- und Ausschalten der

Abschirmebene: Gleichstromquelle, Frequenzgenerator und Relais |

|

| Abb. 13-03-02-13: Gleichspannung.:

-0.17 mV und 1 MOhm ergibt Gleichstrom von 170 pA, rechts daneben USB-PowerBank und Spannungsregler 10 V mit 10-Gang-HeliPot. (FB) |

13.3.2.3 verschiedene Abschlüsse für die Lichtleiterspule

Der Lichtleiter läßt sich mit einem elektrischen Schaltkontakt mechanisch kurzschließen.

Gibt es weitere Möglichkeiten, um die Abschirmebene über den Lichtleiter ein- bzw. auszuschalten?

Das Auftreten/Verschwinden dieser Ebene läßt sich als Indikator nutzen.

Wird der kurzgeschlossene Lichtleiter in der Nähe von dessen Enden durch ein Objekte mit Bohrung geführt, dann läßt sich das Auftreten/Verschwinden der Abschirmebene mit diesem Objekt steuern.

Die Kombination aus

Winkelstromleiter -- Lichtleiter -- Objekt mit Bohrung

Wirkt ähnlich wie bei einem Transformator die Kombination aus

Kupferspule -- Eisenjoch -- Kupferspule

elektr. Strom -- Magnetfeld -- elektr. Spannung bzw. Strom

Der Lastwiderstand an der Sekundärseite des Transformators beeinflußt

die Phasenverschiebung von Strom und Spannung an der Primärseite des Transformators.

Welches sind die entsprechenden Größen beim Lichtleiter?

elektr. Strom -- ??aaaa?? -- ??bbbb??

Für die Maxwellschen-Gleichungen mit

elektrischem Feld, elektrischem Strom, elektrischer Ladung, Magnetfeld

gibt es offensichtlich noch eine weitere Anwendung,

bei der es statt Magnetfeld im Eisenjoch

"Energetisierung" in dem Lichtleiter (??aaaa??)

und auf der Sekundärseite Wechselwirkung im Objekt (??bbbb??)

heißen muß.

11.08.2020

|

| Abb. 13-03-02-14: Versuch mit einer

Reihe von schaltbaren Widerständen. Unabhängig von der Schalterstellung ist die Ebene immer vorhanden. Offensichtlich sind die Anschlußklemmen schon genügend mechanische Verbindung zwischen beiden Ende der Lichtleiters. (FB) |

|

| Abb. 13-03-02-15: 11.08.2020 Widerstand: Ein einzelner Widerstand von 1 Ohm bis 1 MOhm wirkt als mechanischer Kurzschluß. Kondensator: von 1 nF bis 15 nF ist die Leitung offen, d.h. keine Abschirmebene oberhalb von 15 ist die Leitung kurzgschlossen, d.h. Abschirmebene (FB) |

|

| Abb. 13-03-02-16: Beide Faserenden

stecken in einer weichen Banane, keine Ebene (FB) |

|

| Abb. 13-03-02-17: Beide Faserenden

mit Kunststoffdraht verbunden. keine Ebene

(FB) |

|

| Abb. 13-03-02-18: verzinkte

Unterlegscheibe, Ebene schmal (FB) |

|

| Abb. 13-03-02-19: Messingscheibe mit

Bohrung, Ebene vorhanden (FB) |

|

| Abb. 13-03-02-20: Plexiglasscheibe

mit Bohrung, keine Ebene, sehr unangenehm spürbar, Struktur wächst mit der Zeit an. (FB) |

|

| Abb. 13-03-02-21: Gummiring, keine Ebene, sehr unangenehm spürbar, Struktur wächst mit der Zeit an. (FB) |

|

| Abb. 13-03-02-22: Aluminiumrohr,

Ebene vorhanden. (FB) |

|

| Abb. 13-03-02-23: Kupferscheibe mit

Bohrung, Ebene vorhanden (FB) |

11.08.2020

|

| Abb. 13-03-02-24: Transformatorspule

250 Windungen Kontakte nicht verbunden: keine Ebene Kontakte kurzgeschlossen, bis 100 Ohm: Ebene vorhanden Abschluß mit 1 kOhm, keine Ebene (FB) |

|

| Abb. 13-03-02-25: Transformatorspule

23000 Windungen. Kontakte nicht verbunden: keine Ebene Kontakte verbunden bis 10 MOhm: Ebene vorhanden. (FB) |

13.3.2.4 Anwendung für die Maxwellsche Gleichungen

|

Abb. 13-03-02-27: Strom fließt aus

der Batterie C opper Z ink

und erzeugt ein Magnetfeldaus maxwell-zwei.htm |

|

| Abb. 13-03-02-28: im Jahre 2015

aufgenommen. Schematisch und doch Realität im Experiment. Mit Hilfe der Abschirmebene läßt sich nachweisen, daß die Größe eines Abschlußwiderstandes auf der Sekundärseite (rechts) einen Einfluß auf die Primärseite hat. Ist die Sekundärseite offen, gibt es keine Abschirmebene. Wenn man die Seite entsprechend belastet, erscheint die Abschirmebene. Somit gibt es eine Kopplung über den Lichtleiter, bzw. die Spule aus dem Kunststoffdraht. aus maxwell-zwei.htm#kapitel-03 |

weitere Experimente, Fortsetzung maxwell-drei.htm

14. Hanf

01.08.2020

|

| Abb. 14-01: Endpunkt eines Mentalen

Pfades (Psi-Track) Deckt man das Objekt mit Hanf ab, dann sind die fünf Strukturen des Pfades nicht zu finden. Sie kehren jedoch wieder, wenn der Hanf entfernt wird. (FB) |

|

| Abb. 14-02: Hanf auf dem

Detektorblech vom SEUMS verhindert dessen Funktion

(FB) |

Literatur: b-literatur.htm

|

www.biosensor-physik.de | (c)

22.06.2020 - 17.12.2023 F.Balck |

© BioSensor-Physik 2023 · Impressum