Beobachtungen:

Soliton

1. Etwas zur Physik der grobstofflichen Materie

1.0 Je kürzer der Wechsel um so größer ist die Wirkung

1.1 Solitonen auf Wasseroberflächen

1.2 Solitonen in einem Metallstab nach einem Hammerschlag

1.3 Solitonen in einem mit Wasser gefüllten Schlauch aus elastischem Material

1.4 Solitonen auf einem Seil, Compultersimulation

1.5 Wirbel

2. Schrittweise Anregung und Abbremsung einer feinstofflichen Rotationsbewegung durch Einzelimpulse

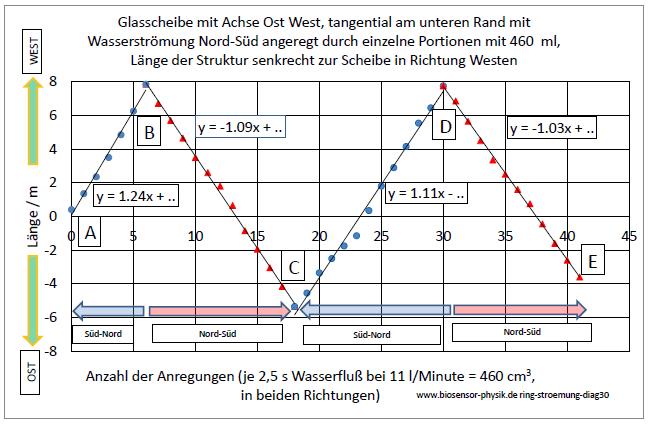

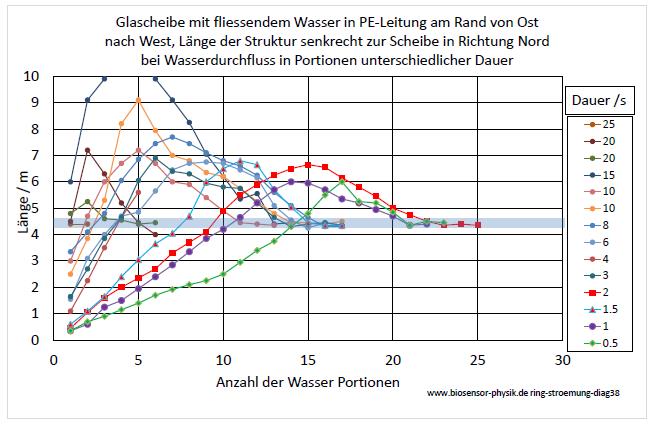

2.1 Roation anregen durch tangentiales Vorbeistrpmen

3. Impuls erzeugt weitreichende Strukturen in freiem Gelände

3.1 Wasserspule

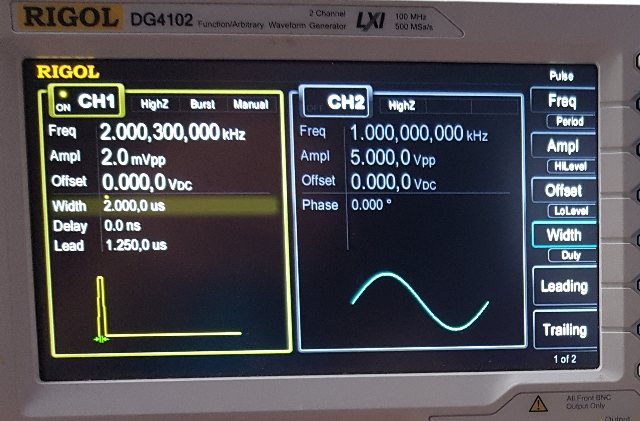

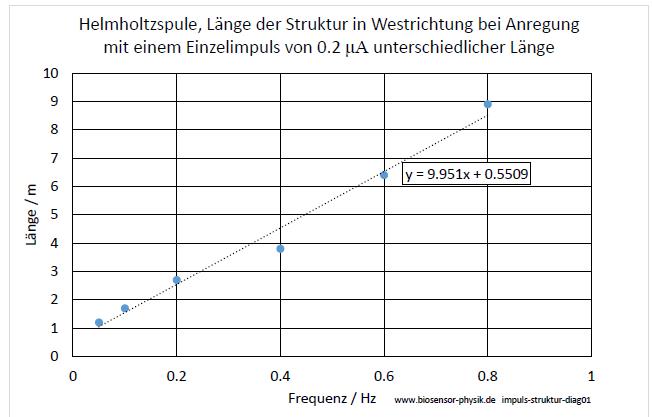

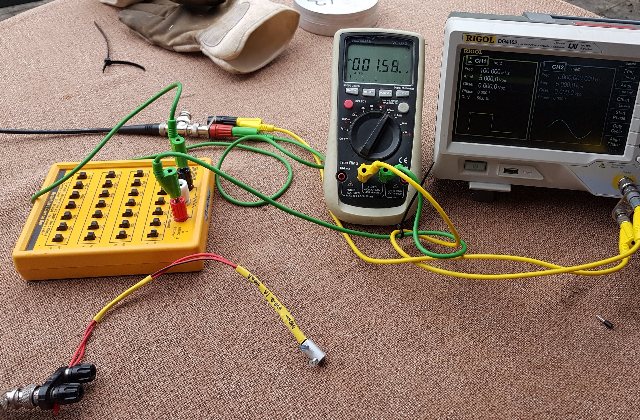

3.2 elektrischer Impuls in einer Helmholtzspule

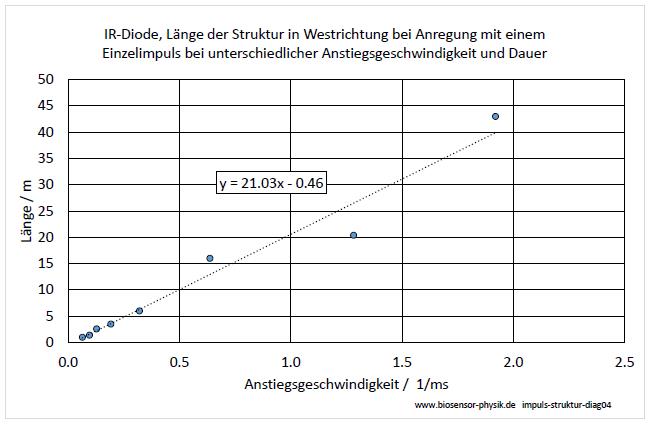

3.3 LED-Impuls in einer Lichtleitfaser

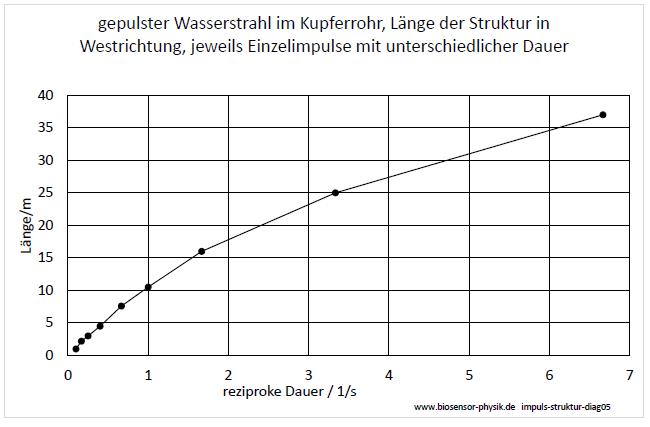

3.4 gepulster Wasserstrahl, Wasserpistole

4. mechanischer Schlag

4.1 Edelstahl-Rohr, Schlag in Achsenrichtung

4.2 blaue PE-Wendel auf Buchenstab, Schlag in Achsenrichtung

4.3 Magnet angestoßen

4.4 Schlag mit Hammer, Tacker-Werkzeug

4.5 Halbkugelschale aus Blech, Schlag mit Hammer

4.6 Schlag auf Rohre

4.7 Schlag auf Eisenstab im Boden

4.8 Kopieren von feinstofflichen Wirbeln mit einem Schlag

4.9 Bleikugel angestoßen

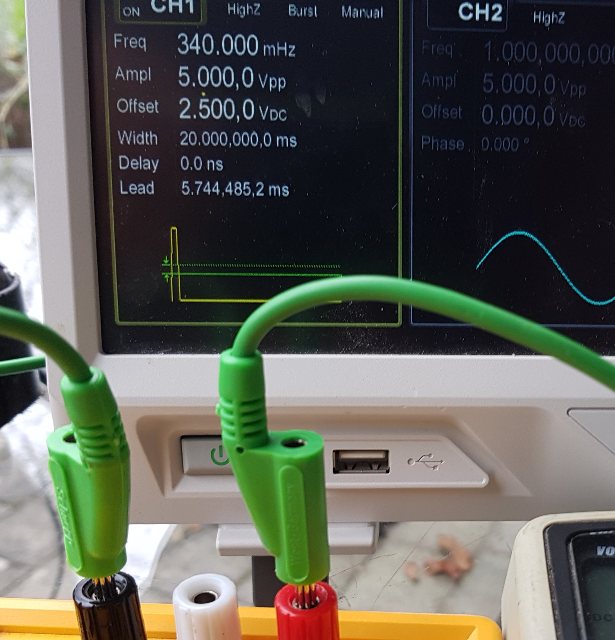

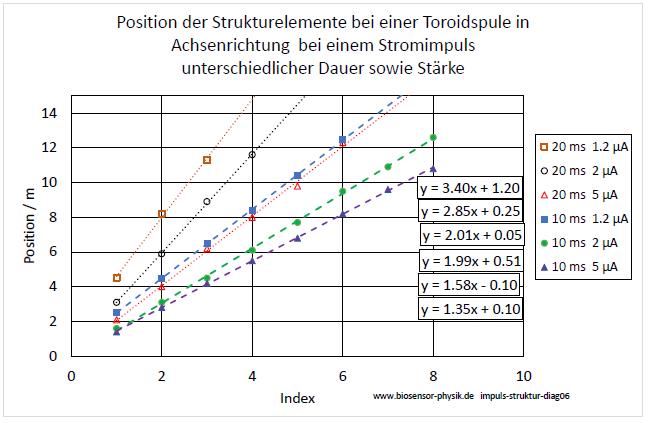

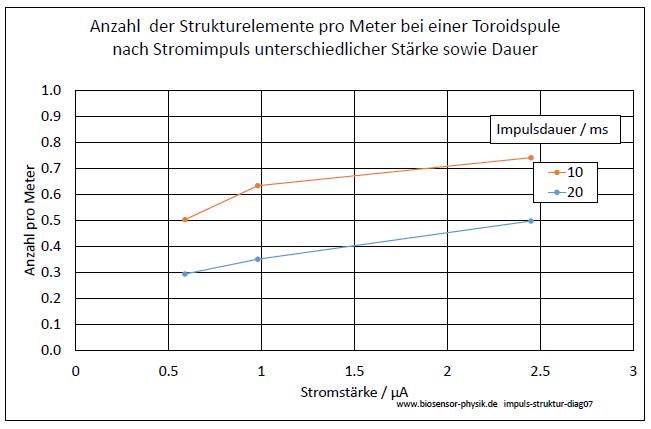

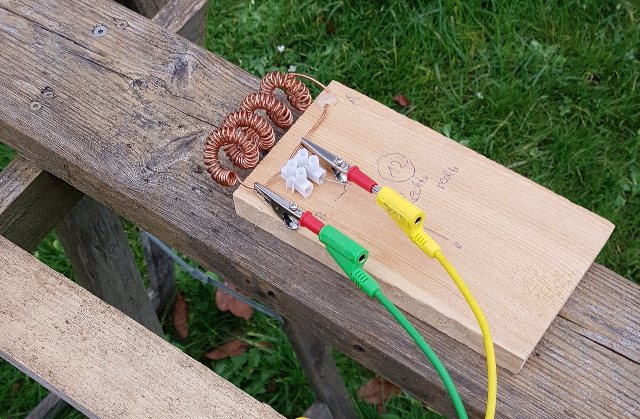

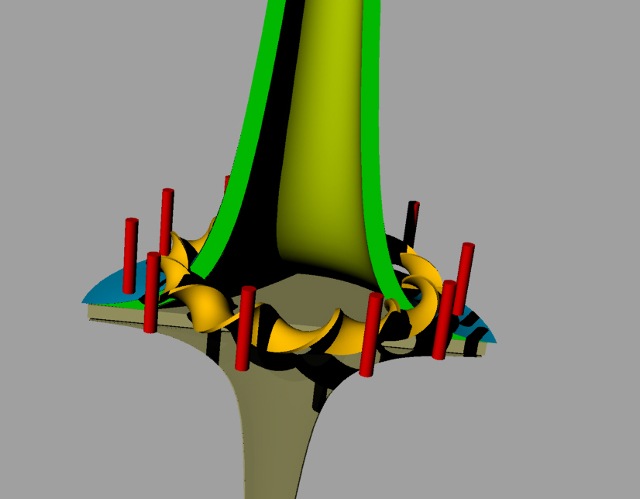

5. Toroidspule Impuls

5.1 Toroidspule mit elektrischem Impuls

5.2 Doppelwendel Spule mit elektrischem Impuls (Wicklungssinn und Ziehrichtung)

5.3 Kupferspule, Wasser Impuls

6. mechanische Beschleunigung

6.1 gepulster Luftstrom

6.2 Aufschlag von fallenden Körpern

6.3 Fußtritte auf einem Gehweg

6.4 Kupferspule mit Schlag auf wassergefüllten Silikonschlauch

7 Laserpulse

7.1 Ziegelsteine und Laserpuls

7.2 DVD -Stapel und Laserpuls

7.3 Stapel Keramikfliesen und Laserpuls

7.4 gepolte Steine

8. Falaco Solitone

1. Etwas zur Physik der grobstofflichen Materie

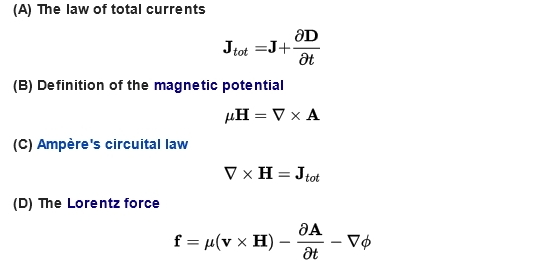

Erfahrung aus der Elektrodynamik (Induktionsgesetz) :

1.0 Je kürzer der Wechsel um so größer ist der Effekt -- je länger die Einwirkung um so größer der Effekt.

ohne Reibung gilt:

a) Wird eine träge Masse mit konstanter Kraft beschleunigt, so nimmt der Zuwachs der Geschwindigkeit mit der Zeit zu.

Je länger die Einwirkung, um so größer ist der Effekt.

b) Wird ein träge Masse kurz angestossen und wieder abgebremst, erfährt sie zunächst eine positive und dann eine negative Beschleunigung. Erfolgt dies immer entlang der gleichen Wegstrecke, so nehmen die Beschleunigungen vom Betrag her mit der Kürze der Aktion zu.

Je kürzer die Zeit für diesen Stroß ist, um so größer ist die Beschleunigung.

Je größer die zeitliche Ableitung der Beschleunigung, um so größer ist der Effekt.

z.B. Trennung von Teilchen mit träger Masse von Teilchen ohne träge Masse *

* oder mit scheinbar geringerer träger Masse, weil auf Grund unterschiedlicher Dichte die Massen durch Reibung an der freien Bewegung gehindert werden. bbewegte-materie.htm#kapitel-02-05

|

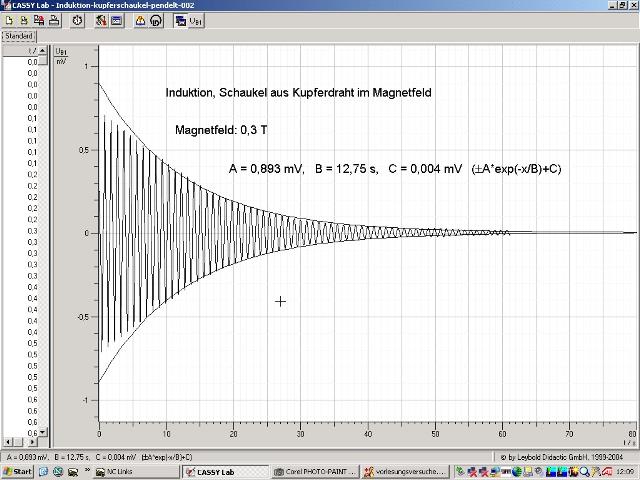

| Abb. 01-00-01: In einem U-förmigen

Permanentmagnet kann ein Leiter hin- und

herschaukeln Dabei wird zwischen seinen Enden eine Spannung induziert, die über die beiden Metallbänder der Aufhängung oben abgegriffen werden. Induktonsgesetz, je schneller (kürzer) der Wechsel, um so höher die induzierte Spannung aus felder.htm#kapitel-04-07-01a |

|

| Abb. 01-00-02: zeitlicher Verlauf der

gemessenen Spannung an den Anschlüssen des Pendels Die Geschwindigkeit des Pendels beim Nulldurchgang nimmt bei jedem Durchgang ab. Daher wird auch das Maximum der gemessenen Spannung immer kleiner. aus felder.htm#kapitel-04-07-01a |

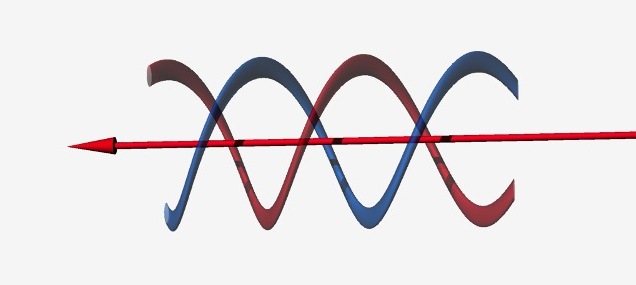

https://de.wikipedia.org/wiki/Soliton

Ein Soliton ist ein Wellenpaket, das sich ohne Änderung seiner Form durch ein dispersives und zugleich nichtlineares Medium bewegt. Beim Zusammenstoß mit gleichartigen Wellenpaketen kommt es nicht zu einer Wechselwirkung;

1.1 Solitonen auf Wasseroberflächen

|

Abb. 01-01-01:aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-09 |

|

Abb. 01-01-02: Die Strukturen der

einzelnen Ereignisse überlagern sichaus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-09 |

|

Abb. 01-01-03:aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-09 aus wasser-wellen.htm |

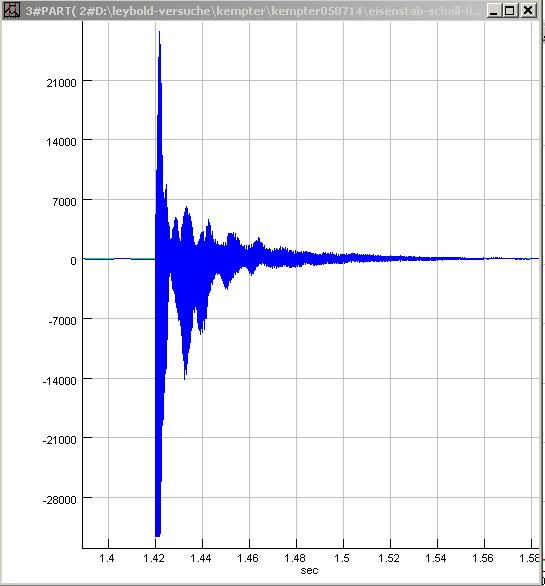

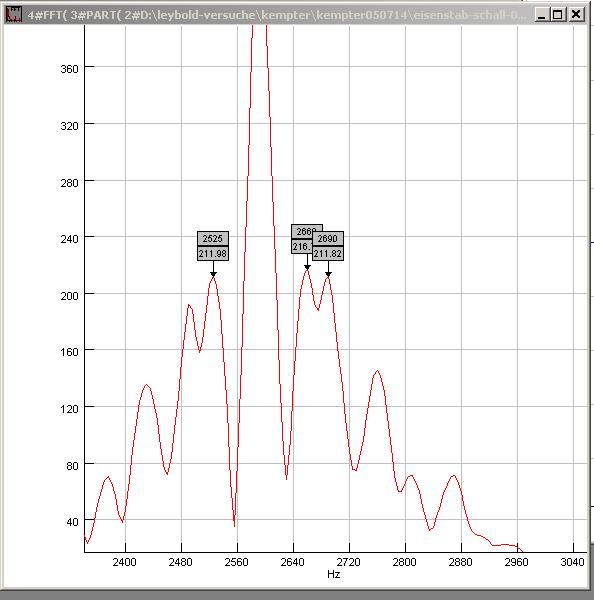

1.2 Solitonen in einem Metallstab nach einem Hammerschlag

|

| Abb. 01-02-01: In einem Metallstab

wird mit einem Hammerschlag auf das Ende eine

Wellenfront angeregt. Die Wellenfront wird am

unteren Ende reflektiert und geht wieder an das

obere Ende zurück. Dieser Vorgang wiederholt sich mehrmals. Dabei nimmt die Intensität der Welle ständig ab. aus wellen.htm |

|

Abb. 01-02-02:aus wellen.htm |

|

Abb.01-02-03: Frequenzanalyse aus wellen.htm |

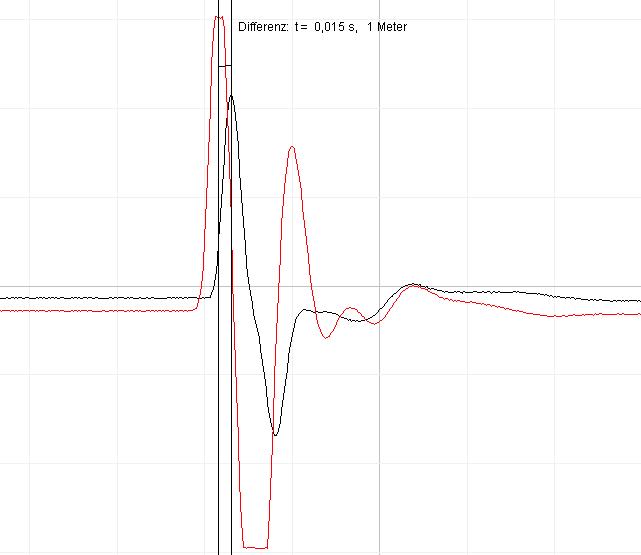

1.3 Solitonen in einem mit Wasser gefüllten Schlauch aus elastischem Material

|

| Abb. 01-03-01: An beiden Enden des

elastischen Schlauches (Silicon) ist jeweils ein

Druckaufnehmer. Der Schlauch wird an beliebiger

Stelle durch einen Schlag mit einem Holzbrett

angeregt. Wenn sich die Aufschlagstelle genau in der Mitte zwischen beiden Aufnehmern befindet, treffen die beiden Impulse zur gleichen Zeit die Aufnehmer. Bei unterschiedlichen Längen ergibt sich eine Zeitdifferenz der Signale. Aus dem Zeitunterschied und dem Längenunterschied läßt sich die Ausbreitungsbeschwindigkeit ermitteln. aus wellen.htm#kapitel-02 |

|

Abb. 01-03-02: Schlag mit der Kante

von einem Holzbrett aus wellen.htm#kapitel-02 |

|

Abb. 01-03-03: Signal der beiden

Druckaufnehmer, der Weg 1 (rot) ist 1 Meter kürzer

als der Weg 2 (schwarz). Die Form des Signals zeigt

elastisches Verhalten der Schlauchwand.aus wellen.htm#kapitel-02 |

1.4 Solitonen auf einem Seil, Compultersimulation

|

Abb. 01-04-01: Simulation an einem

Seil mit unendlicher Länge. Es kommt kein Echo

vom Ende zurück.aus wellen.htm#kapitel-02 |

1.5 Wirbel

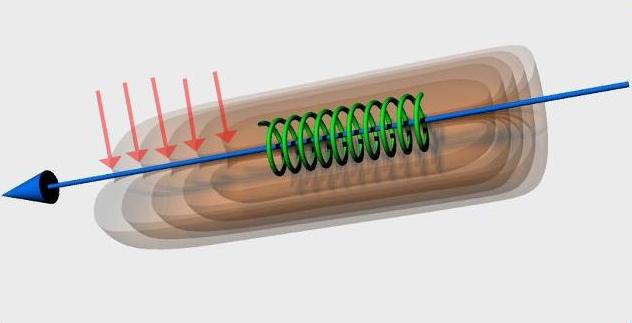

Kopplung von Rotationsbewegung und Translationsbewegung in Achsenrichtung

|

Abb. 01-05-00:aus bbewegte-materie.htm#kapitel-03-02 |

|

Abb. 01-05-01:aus eenergiesparlampe-gewendelt.htm |

|

Abb. 01-05-02: links das Original des

Strudels, rechts das Schattenbild von der Oberflächeaus eenergiesparlampe-gewendelt.htm |

|

| Abb. 01-05-02a: (FB) |

|

Abb. 01-05-03:

aus eenergiesparlampe-gewendelt.htm |

|

Abb. 01-05-04: Strudelaus kreisel.htm#kapitel-03 |

|

Abb. 01-05-05: über dem Auslaufaus kreisel.htm#kapitel-03 |

|

Abb. 01-05-06:

aus kreisel.htm#kapitel-03 |

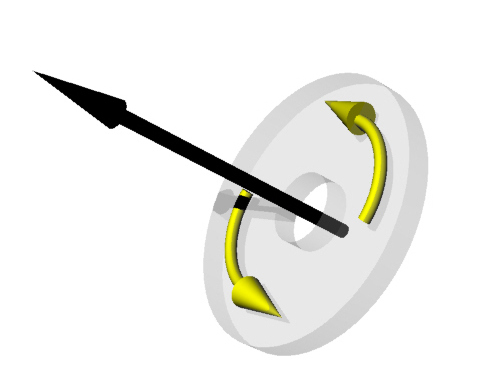

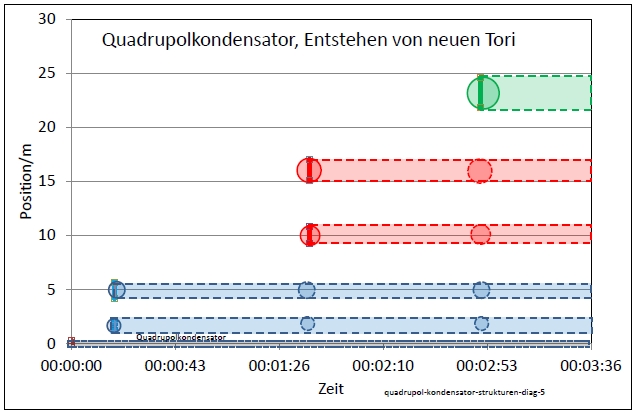

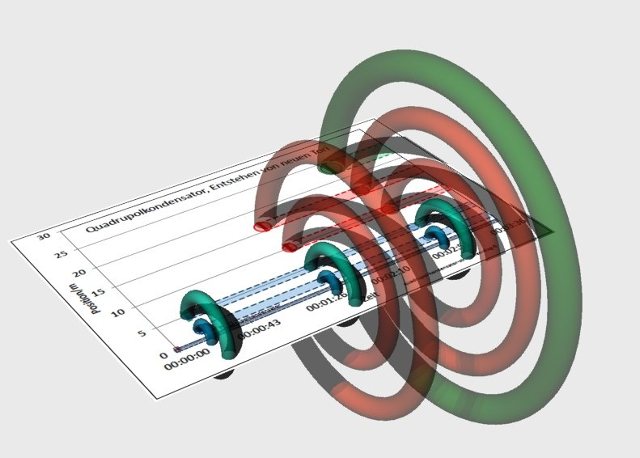

2. Schrittweise Anregung und Abbremsung einer feinstofflichen Rotationsbewegung durch Einzelimpulse

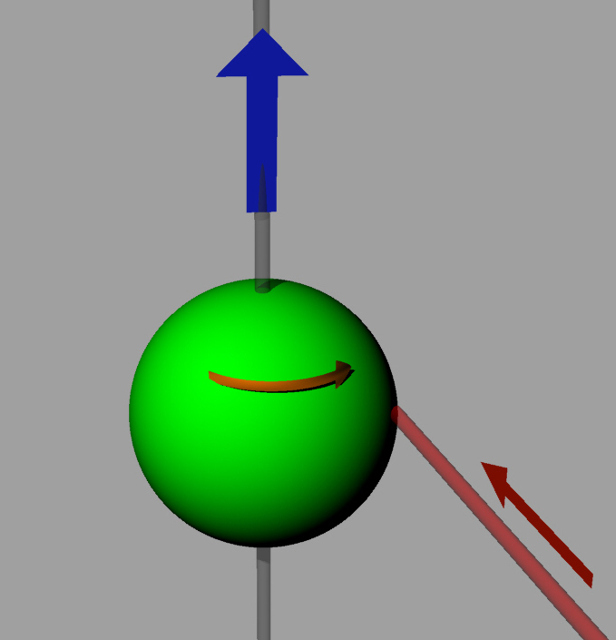

2.0 Rotationsbewegungen und gekoppelte Linearbewegung

|

| Abb. 02-00-01: rechte Hand-Regel grobstoffliche Mechanik: die Scheibe rotiert (gelbe Pfeile) um ihre Achse . Dazu gehört ein mechanischer Drehimpuls (Vektor - schwarzer Pfeil) Dieser Vektor ist eine theoretische Hilfsgröße. Normal sensitive Menschen können ihn bzw. seine Länge und Ausrichtung im Raum nicht wahrnehmen. feinstoffliche Mechanik: Menschen mit erweiterten Sinnen können bei Rotationsbewegungen eine feinstoffliche Struktur des zugehörigen Drehimpulsvektors wahrnehmen. Daraus läßt sich dessen Ausrichtung im Raum (Drehrichtung und Vorzeichen) und eine zu seiner Intensität proportionale Länge bestimmen. (FB) |

|

Abb. 02-00-02:aus maxwell-drei.htm#kapitel-03 |

|

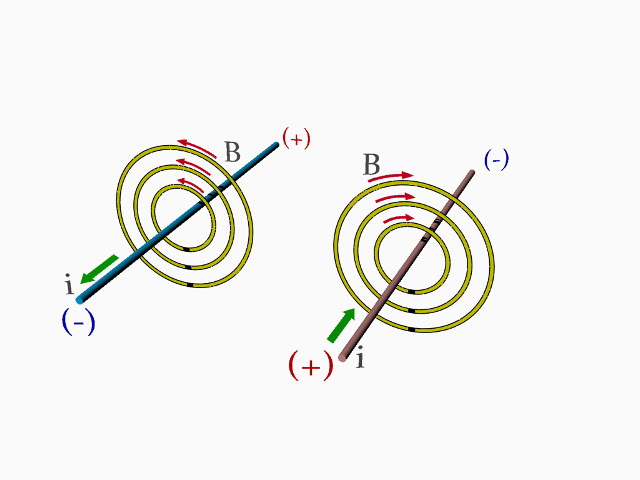

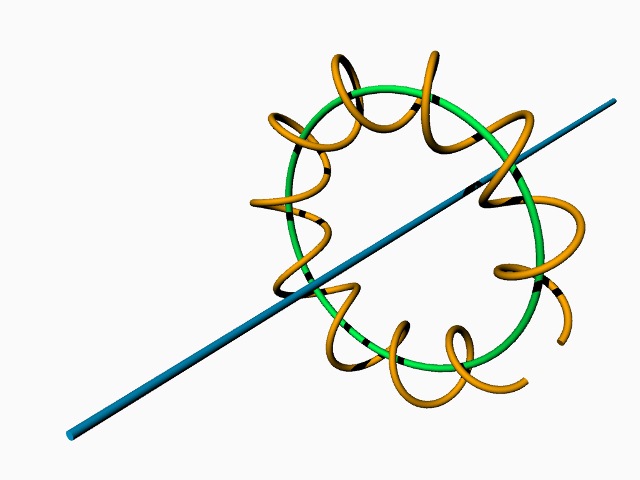

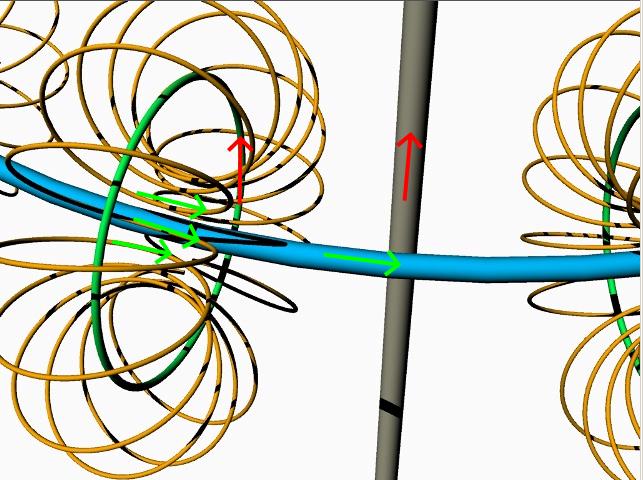

| Abb. 02-00-03 bekanntes Verhalten in

der grobstofflichen Elektrodynamik: rechte Hand-Regel: linear: elektrischer Strom, zirkular: magnetischer Fluß (Magnetfeldlinien) (FB) |

|

| Abb. 02-00-04: rechte Hand-Regel: linear: Magnetfeld, zirkular: elektrischer Strom aus wendel.htm#kapitel-03 |

|

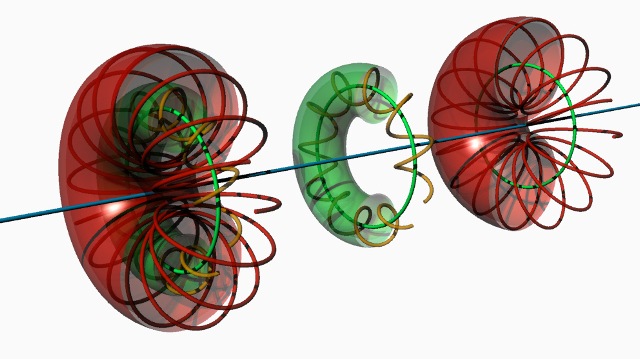

Abb. 02-00-05: Verkettungen von drei

Strömungen über die rechte Handregelaus maxwell-drei.htm#kapitel-03 |

|

| Abb. 02-00-06: Verkettung von vier

Strömungen Bei deren Ausrichtung gibt es die gleiche Abfolge wie z.B. bei der Funktion Y(t) = y0 cos(2 pi f t) Bei der ersten Ableitung nach der Zeit wird aus dem Cosinus ein Sinus, bei der zweiten Ableitung ein - Cosinus bei der dritten Ableitung ein - Sinus und bei der vierten Ableitung wieder ein Cosinus. aus maxwell-drei.htm#kapitel-03 |

|

Abb. 02-00-07:

aus fliess-richtung-01.htm#kapitel-02-02 |

|

| Abb. 02-00-08: Matrjoschka Puppen (FB) |

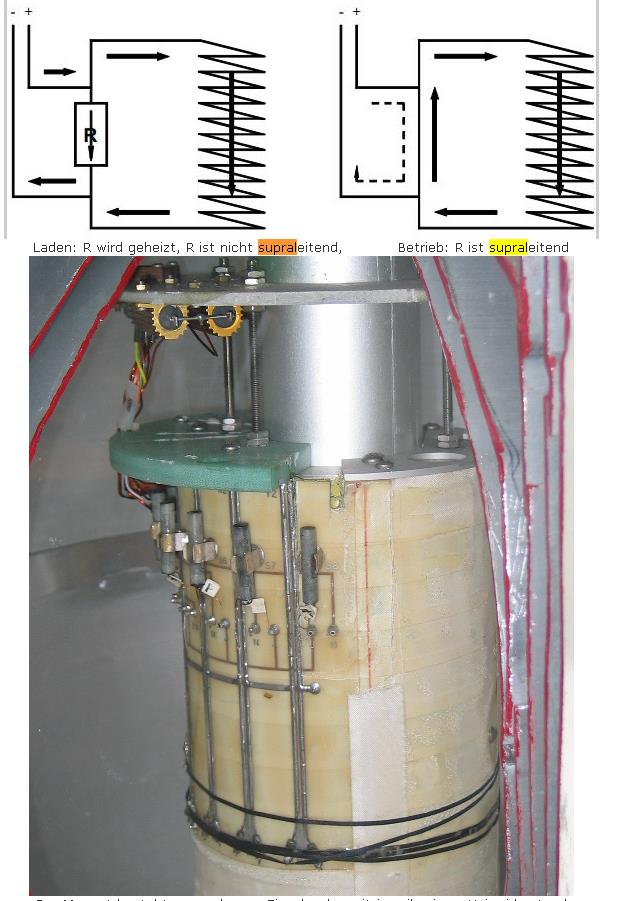

Supraleitung,

Mit einem dauerhaft fließenden elektrischen Strom ein einer Drehtspule läßt sich ein dauerhaftes Magnetfeld erzeugen.

Normalerweise hat der Draht jedoch einen elektrischen Widerstand, so daß sich dieser Strom nur durch permanentes Einspeisen von elektrischer Energie aufrecht halten läßt.

Bei supraleitenden Drähten ist es anders: Deren elektrischer Widerstand ist Null und ein einmal eingespeister Strom kann ohne Energiezufuhr ewig fließen.

Der Magnet besteht aus mehreren Einzelspulen mit jeweils einem Heizwiderstand |

Abb. 02-00-09:

aus gekoppelte-stroemungen.htm#kapitel-01-02 |

Bahnen und Flußfäden bei Strömungen

|

Abb. 02-00-10: Verlauf der

Magnetfeldlinien mit Eisenteilchen sichtbar gemachtaus bewegte-materie-oszillierend-zwei.htm#kapitel-13-02-01 |

|

Abb. 02-00-11: mit einem

Hammerschlag auf ein Metallrohr erzeugt soliton.htm#kapitel-04-01aus bewegte-materie-oszillierend-zwei.htm#kapitel-13-02-01 |

|

Abb. 02-00-20: Kinderspielzeug:

Brummkreiselaus gekoppelte-stroemungen.htm |

|

Abb. 02-00-21: Antrieb mit

Druckluft oder auch mit einem Laserstrahlaus gekoppelte-stroemungen.htm |

|

Abb. 02-00-22: Antrieb mit einem

Laserstrahlaus gekoppelte-stroemungen.htm |

|

Abb. 02-00-23: Drehimpuls bei

einer Waschmaschineaus gekoppelte-stroemungen.htm#kapitel-03-04 |

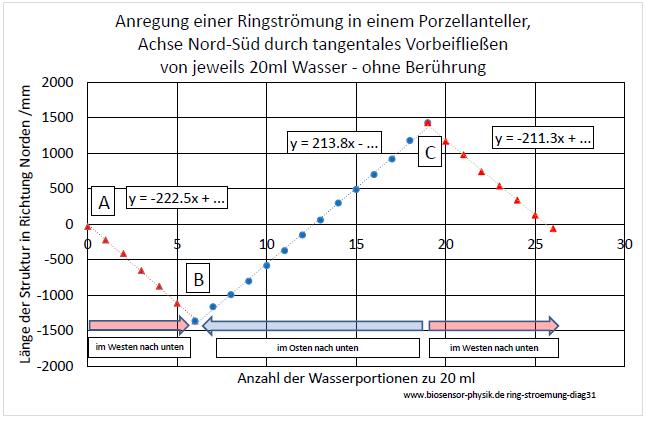

2.1 Rotation erzeugen durch tangentiales Vorbeiströmen

|

Abb. 02-01: grobstofflicher

Drehimpuls beim Schubkarrenradaus wasser-ader-drei.htm#kapitel-04-08 |

|

Abb. 02-02: feinstofflicher

Drehimpuls (Wirbel, Ringströmung) im

Porzellan-Teller aus wasser-ader-drei.htm#kapitel-04-05 |

|

Abb. 02-03:aus wasser-ader-drei.htm#kapitel-04-05 |

|

Abb. 02-04:aus wasser-ader-drei.htm#kapitel-04-06 |

|

Abb. 02-05:aus wasser-ader-drei.htm#kapitel-04-06 |

|

Abb. 02-06:aus wasser-ader-drei.htm#kapitel-04-06 |

|

Abb. 02-07:aus wasser-ader-drei.htm#kapitel-04-06 |

|

Abb. 02-08:aus wasser-ader-drei.htm#kapitel-04-06 |

3. Impuls erzeugt weitreichende Strukturen in freiem Gelände

3.1 Wasserspule

|

Abb. 03-01-01:aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-05-16-01 |

Es gibt auf ener Wiese parallel zueinander verlaufende Gassen, in denen Wirbel und andere Elemente zu finden sind.

Horizontalschnitte durch konzentrisch angeordnete zylindrische Strukturen.

Strassen, in denen Tori laufen.

Nach außen hin werden die Gassen kürzer.

Struktur nach einem Impuls

WEST

-

-------

-------------

-------------------

--------------------------

Süd ------------------------------- Nord

---------------------------

-------------------

-------------

------

-

OST

Struktur nach zwei Impulsen

Es sind weitere Gassen hinzugekommen

West

---

-------

-----------

---------------

-------------------

-----------------------

---------------------------

-------------------------------

Süd ------------------------------- Nord

-------------------------------

---------------------------

-----------------------

-------------------

---------------

-----------

-------

---

Ost

|

Abb. 03-01-02:

aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-05-16-01 |

|

Abb. 03-01-03:aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-05-16-01 |

|

Abb. 03-01-04:

aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-05-16-01 |

3.2 elektrischer Impuls in einer Helmholtzspule

|

Abb. 03-02-01:aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-05-16-02 |

|

Abb. 03-02-02:

aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-05-16-02 |

|

Abb. 03-02-03:

aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-05-16-02 |

3.3 LED-Impuls in einer Lichtleitfaser

|

Abb. 03-03-01:aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-05-16-03 |

|

Abb. 03-03-02:

aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-05-16-03 |

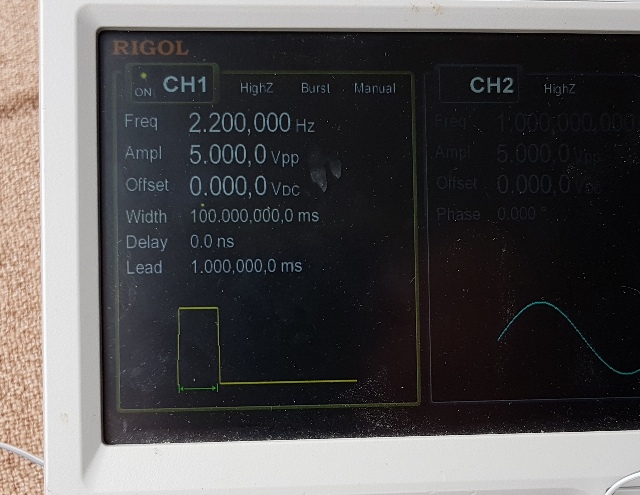

3.4 gepulster Wasserstrahl, Wasserpistole

|

Abb. 03-04-01:aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-05-17 |

|

Abb. 03-04-02:

aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-05-17 |

|

Abb. 03-04-03:aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-05-17 |

|

Abb. 03-04-05:aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-05-17 |

|

Abb. 03-04-06:

aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-05-17 |

4. mechanischer Schlag

4.1 Edelstahl-Rohr, Schlag in Achsenrichtung

Nach jedem Schlag tauschen die Zonen an beiden Enden ihre Qualitäten aus.

|

Abb. 04-01-01:aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-01 |

|

Abb. 04-01-02:

aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-01 |

|

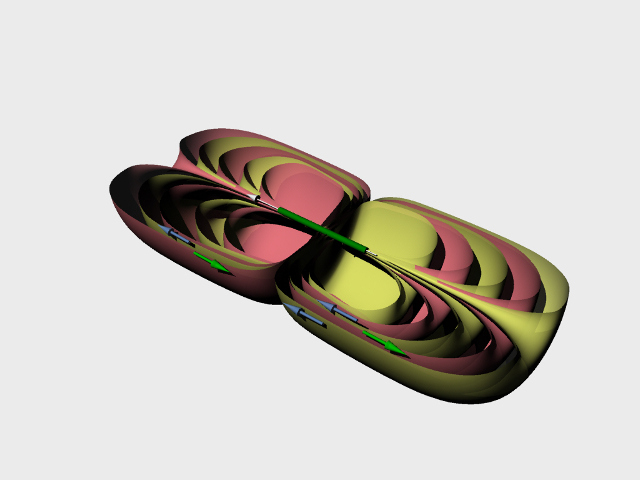

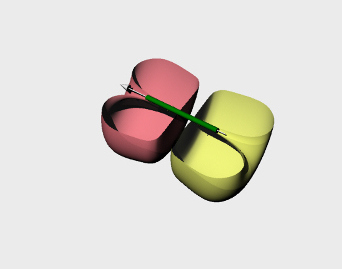

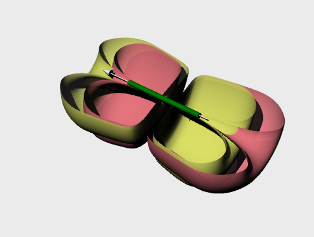

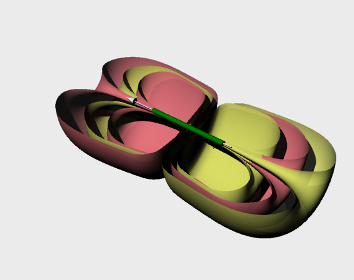

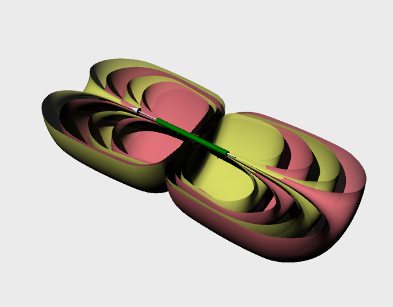

Abb. 04-01-03: Nach jedem Schlag

kommt eine Lage außen hinzu. Entweder ist diese gelb

links und pink rechts oder

pink links und gelb rechts. Das

Objekt hat an den Enden unterschiedliche

Qualitäten, die sich nach jedem Schlag umwechseln.aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-01 |

|

Abb. 04-01-04:

aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-01 |

4.2 blaue PE-Wendel auf Buchenstab, Schlag in Achsenrichtung

|

Abb. 04-02-01:

aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-02 |

4.3 Magnet angestoßen

|

Abb. 04-03-01:

aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-03 |

4.4 Schlag mit Hammer, Tacker-Werkzeug

|

Abb. 04-04-01:

aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-05-10 |

|

|

Abb. 04-04-02:

aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-05-10 |

4.5 Halbkugelschale aus Blech, Schlag mit Hammer

|

Abb. 04-05-01:

aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-07 |

4.6 Schlag auf Rohre

|

|||||||||||||||||||||||||||

Abb. 04-06-01:aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-07 |

4.7 Schlag auf Eisenstab im Boden

|

Abb. 04-07-01:

aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-07 |

|

Abb. 04-07-02:

aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-07 |

4.8 Kopieren mit feinstofflichen Wirbeln mit einem Schlag

|

Abb. 04-08-01:

aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-09-01 |

|

Abb. 04-08-02:

aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-09-01 |

|

Abb. 04-08-03:

aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-09-01 |

|

Abb. 04-08-04:

aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-09-01 |

|

Abb. 04-08-05:

aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-09-01 |

Der Effekt vom Klopfen verhält sich so, als würde eine (Teilchen enthaltende) Substanz beim Aufschlag auf den in Bewegungsrichtung nächsten Quader übertragen.

4.9 Bleikugel angestoßen

|

Abb. 04-09-01:

aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-09-03 |

|

Abb. 04-09-02:

aus ostwind.htm#kapitel-06-02 |

5. Toroidspule Impuls

5.1 Toroidspule mit elektrischem Impuls

|

Abb. 05-01-01:aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-04-01 |

|

Abb. 05-01-02:

aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-04-01 |

|

Abb. 05-01-03:

aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-04-01 |

|

Abb. 05-01-04:

aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-04-01 |

5.2 Doppelwendel mit elektrischem Impuls, Einfluß Wicklungssinn und Ziehrichtung

|

Abb. 05-02-01:

aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-04-01 |

5.3 Kupferspule, Wasser Impuls

|

Abb. 05-03-01:

aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-04-01 |

|

Abb. 05-04-02:

aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-04-01 |

|

Abb. 05-03-03:

aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-04-01 |

|

Abb. 05-03-04:

aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-04-01 |

6. mechanische Beschleunigung

6.1 gepulster Luftstrom

Durch Verändern der Motordrehzahl kann man somit leicht zwischen kontinuierlicher und gepulster Strömung umschalten.

Bei Pulsen wächst die spürbare Struktur mit jedem Puls an, während sie bei nahezu kontinuierlicher Strömung (Spannung > 7,5 V) eine feste Breite einnimmt.

Beim Wechsel von gepulst nach kontinuierlich verkleinert sich die Struktur (sie wird aufgesaugt) bis zur konstanten Breite.

Reduziert man anschließend die Drehzahl und geht wieder in den gepulsten Zustand über, wächst die Struktur wieder kontinuierlich an.

|

Abb. 06-01-01:aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-05-11 |

|

Abb. 06-01-02:aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-05-11 |

6.2 Aufschlag von fallenden Körpern

|

Abb. 06-02-01:aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-09-02 |

|

Abb. 06-02-02:

aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-09-02 |

|

Abb. 06-02-03:

aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-09-02 |

6.3 Fußtritte auf einem Gehweg

|

Abb. 06-03-01:aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-09-02 |

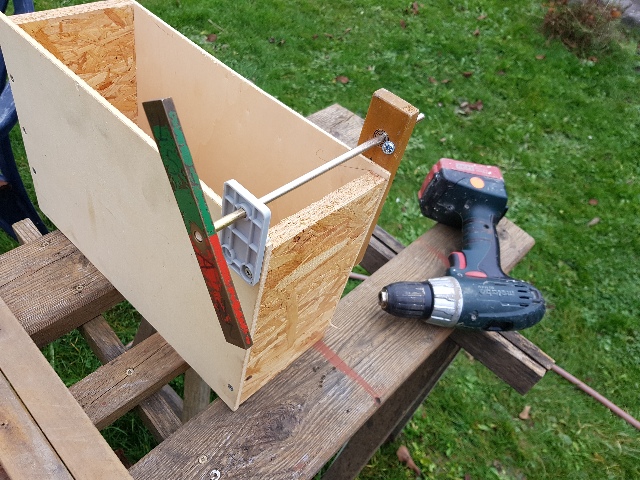

6.4 Kupferspule mit Schlag auf wassergefüllten Silikonschlauch

|

| Abb. 06-04-01: |

7 Laserpulse

7.1 Ziegelsteine und Laserpuls

|

Abb. 07-01-01:aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-09-03 |

7.2 DVD -Stapel und Laserpuls

|

Abb. 07-02-01:aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-09-03 |

7.3 Stapel Keramikfliesen und Laserpuls

|

Abb. 07-03-01:aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-09-03 |

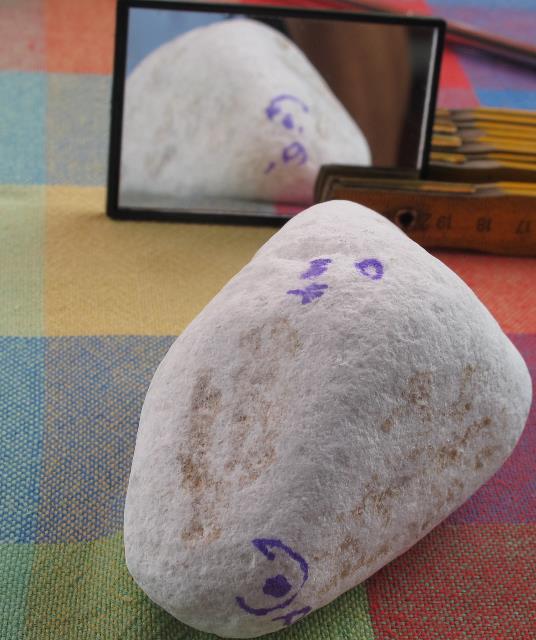

7.4 gepolte Steine

Mit Hilfe von gepolten Objekten lassen sich große Strukturen herstellen, bei denen es dauerhaft eine trichterförmige Strömung (wie bei einem Tornado) gibt.

Dazu braucht man Objekte (z.B. Steine), die von sich eine eigene Strömung besitzen.

aktive-elemente.htm#kapitel-01-01

Dies können Batterien, Magnete, Pflanzenstängel sein, aber auch gepolte Steine.

|

Abb. 07-04-01: Neun weiße

Marmorsteine liegen in einem Kreis. Die Steine sind

gepolt und so in angeordet, daß sich im Kreis eine

einheitliche Drehrichtung ergibt.aus steinkreise-02.htm#kapitel04 |

|

Abb. 07-04-02:

aus steinkreise-02.htm#kapitel06-3 |

|

Abb. 07-04-03: Der Stein ist

gepolt, vermutlich so wie beim Baumarkt

gekauft.aus steinkreise-02.htm#kapitel02 |

|

| Abb. 07-04-04: 26.11.2024 Mit einem einzigen Schuß aus dem Laserpointer läßt sich der Stein polen, d.h. es wird dabei im Inneren ein dauerhafter feinstofflicher Wirbel erzeugt. (FB) |

Literatur: b-literatur.htm

|

www.biosensor-physik.de | (c)

2 24.06.2025 - 11.02.2026 F.Balck |

© BioSensor-Physik 2026 · Impressum