Beobachtungen:

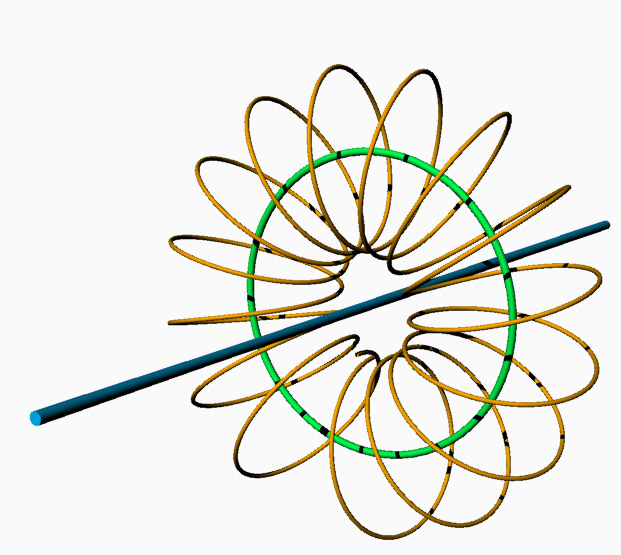

Stab-und-Spirale

0. Übersicht, Verknüpfung von zwei Strömungen

0.1 Einführung

0.2 praktische Anwendungen außerhalb der klassischen Physik:

Elektrischer Leiter nicht orthogonal zum Magnetfeld

0.3 Anwendung zur Erzeugung freier Enerie, Geräte von Hans Coler

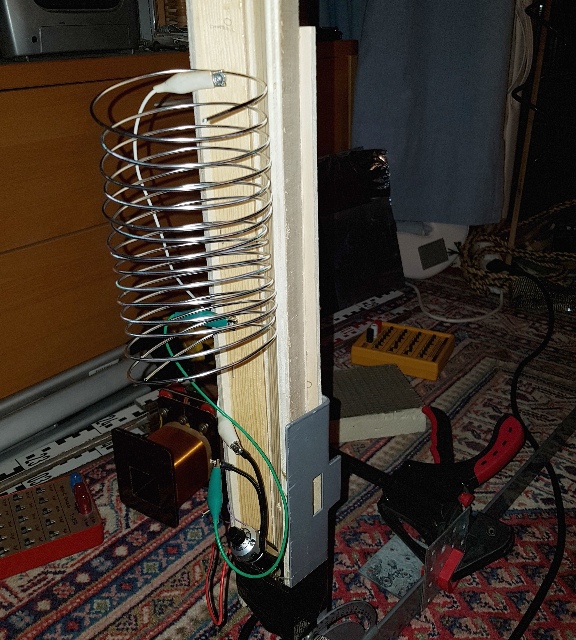

1. Kombination aus Spule und geradem Leiter

1.0 Strukturen um eine lineare Strömung - mit externem Antrieb

1.1 Antrieb durch Effekte der Erdrotation: Versuche mit Kupferdraht,

1.2 Anregung mit Augenstrahl oder Laserpuls

2. Aufbau schematisch

3. andere Materialien, Ausrichtung

3.1 ohne Beachtung der Ziehrichtung

3.2 Mit Beachtung der Ziehrichtung

4. Abschluß mit veränderlichem Ohmschen Widerstand

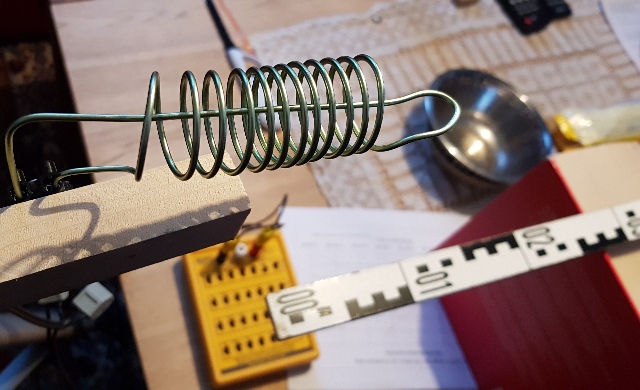

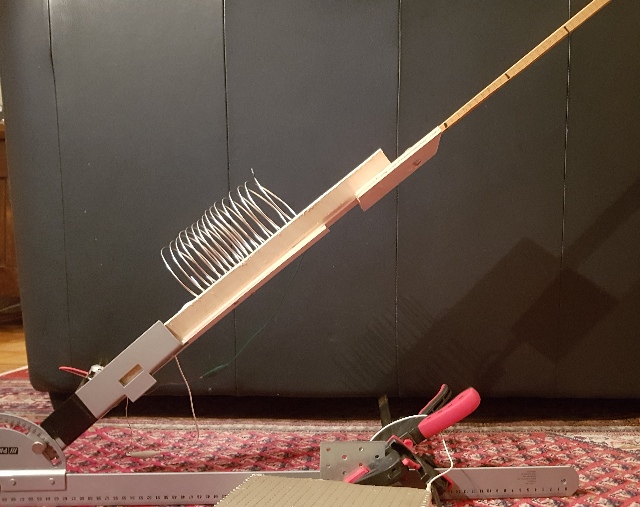

4.1 Aufbau und Ausrichtung

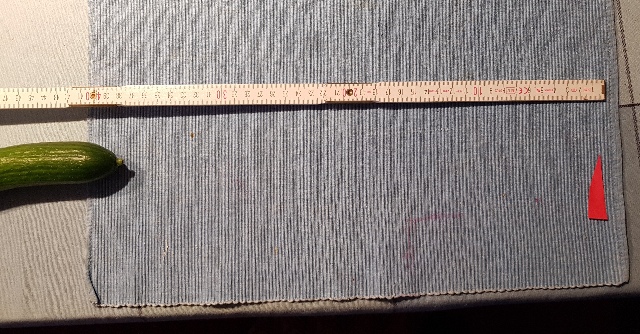

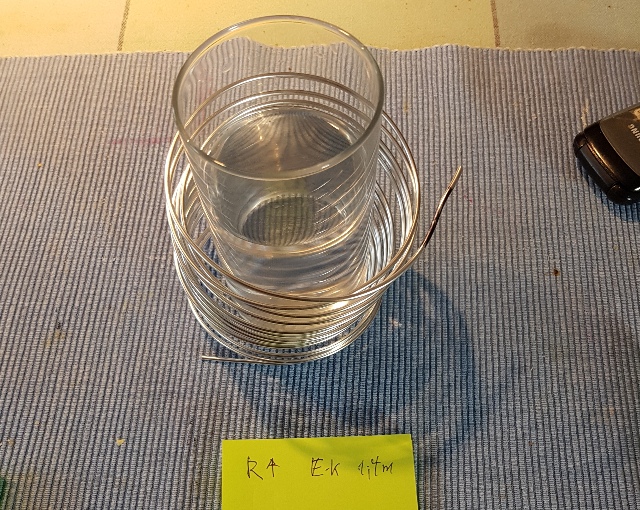

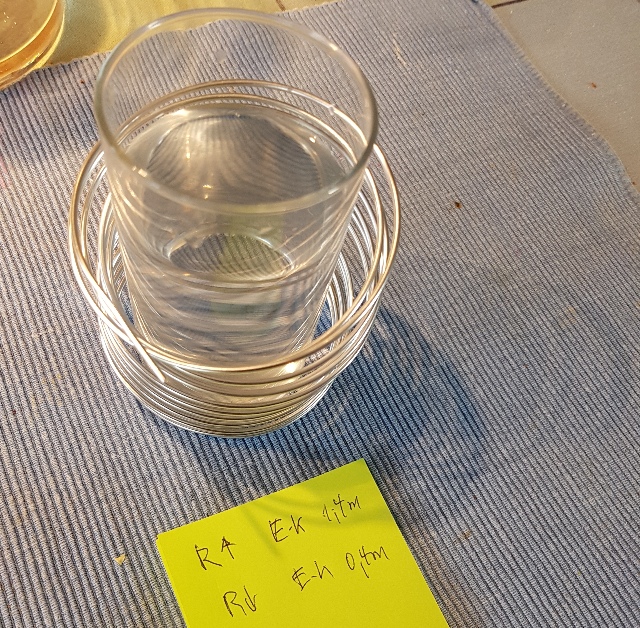

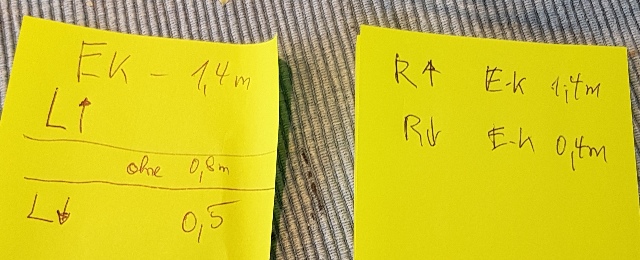

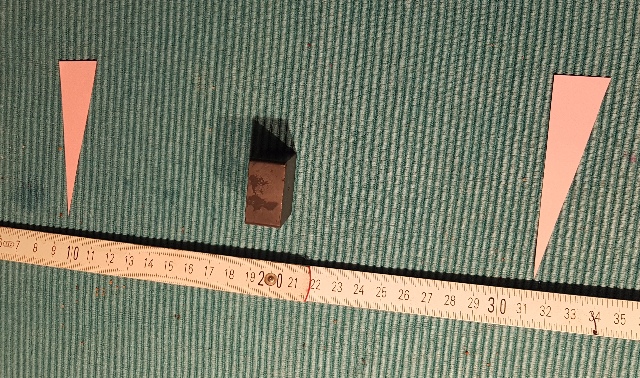

4.2 Gemessene Längen, von der Spule aus bis zur ersten bzw. auch zweiten charakteristischen Position

5. Spirale senkrecht zur Erdachse

5.1 Aufbau

5.2 Einfluß des Abschlußwiderstands auf die Position eines Knotens am Spulenausgang

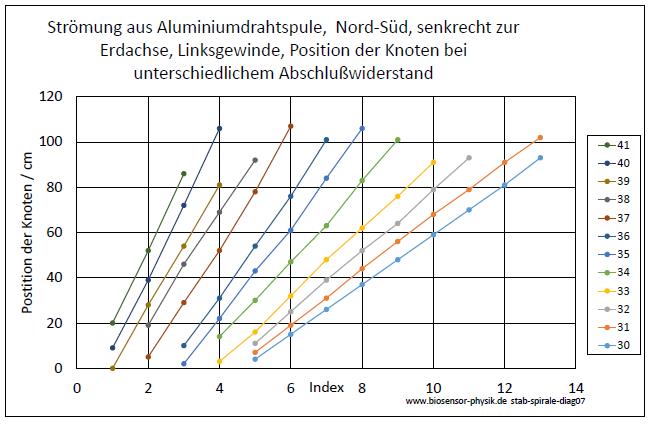

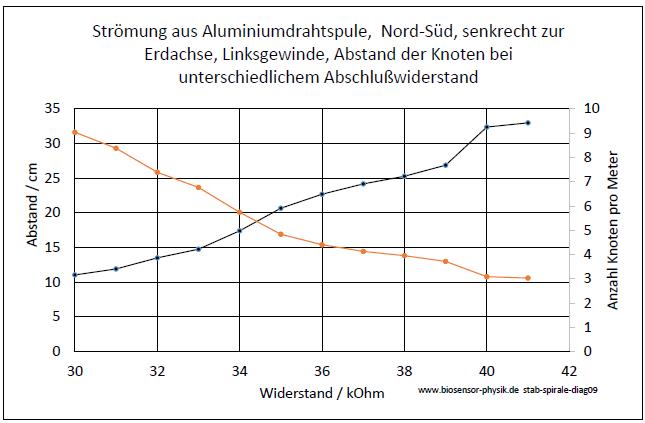

5.3 Einfluß des Abschlußwiderstandes auf die Position mehrere Knoten

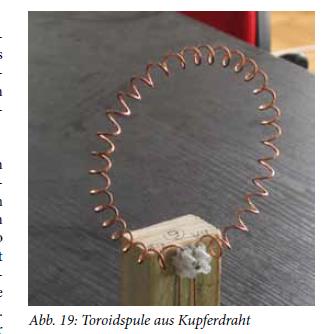

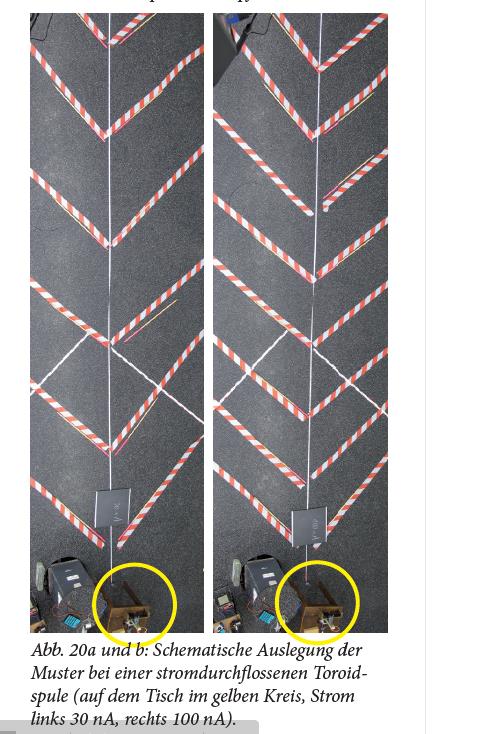

5.4 Vergleich mit einer Toriodspule

5.5 "Fischgräten", Elemente einer vermuteten feinstofflichen Strömung

6. Weitere Versuche mit Spulen und Abschlüssen

6.1 Aluminiumspirale mit Kondensator

6.2 Ringkerntrafo

6.3 Offener Ring aus Kupferrohr

6.4 Transformatorspule

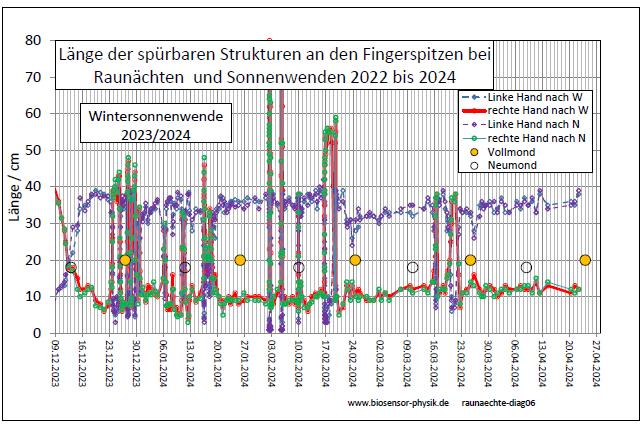

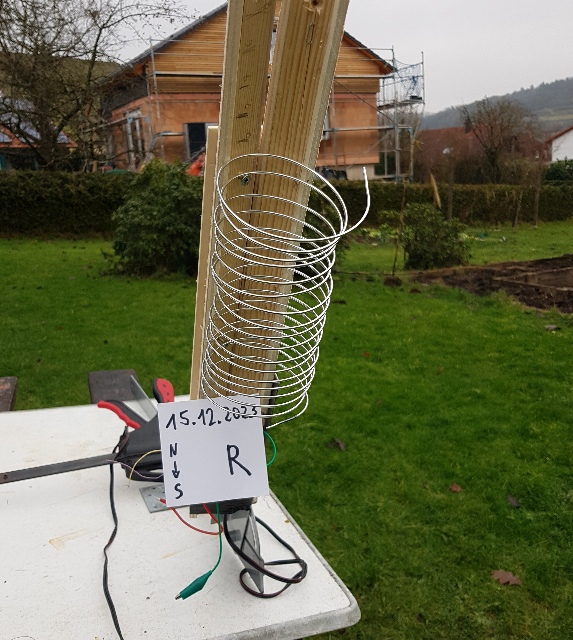

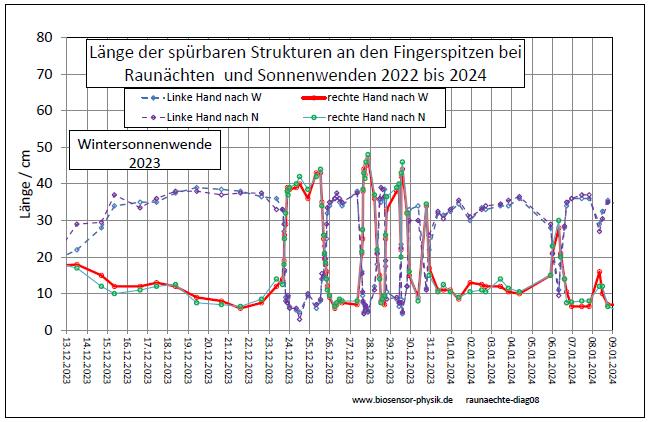

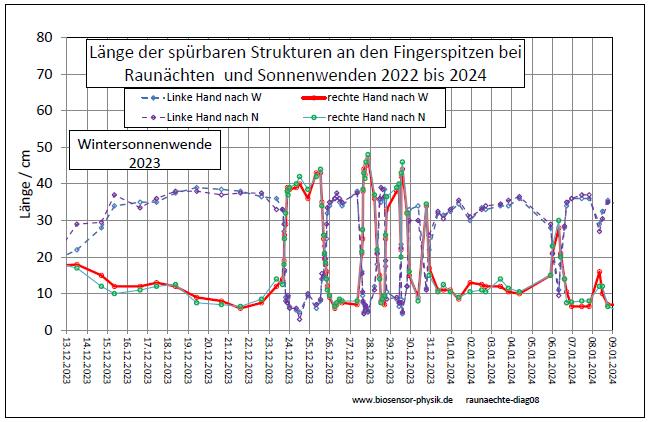

7. Einfluß der Raunächte, jahreszeitlicher Zyklus

7.1 neun Tage vor der Wintersonnenwende 21.12.2023

7.2 Experimente kurz vor der Wintersonnenwende (21.12.2023)

7.3 Einfluß durch elektrische Spannung

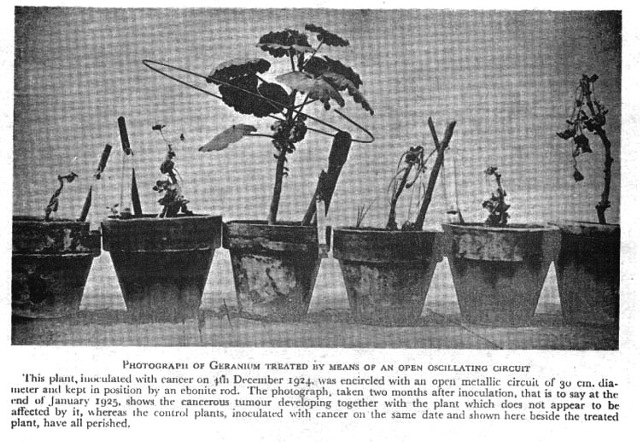

8. Pflanzenwachstum Lakhovski Spirale

9. Erzeugung von Strömungen in Wasser, Funktionsweise eines Cloud-Busters??

9.1 Vorversuche

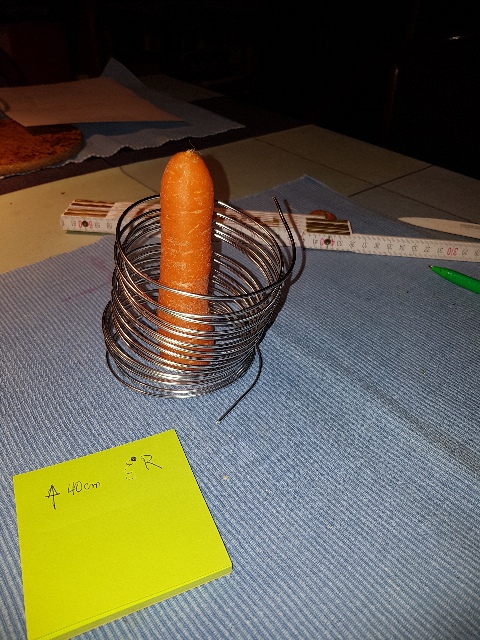

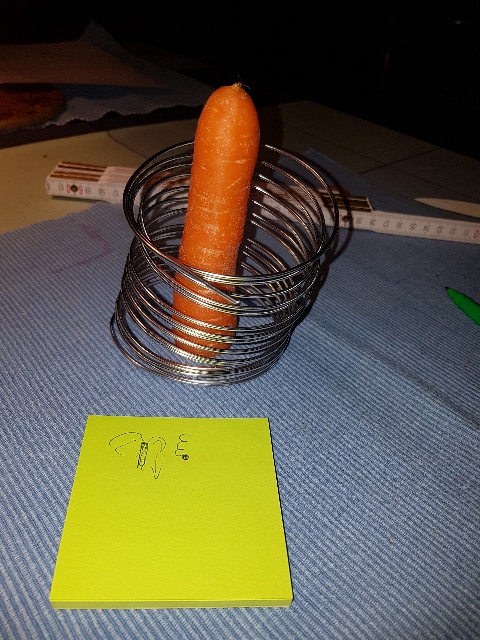

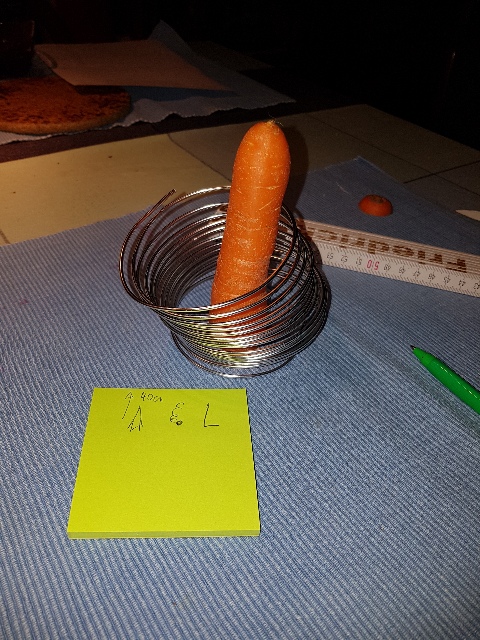

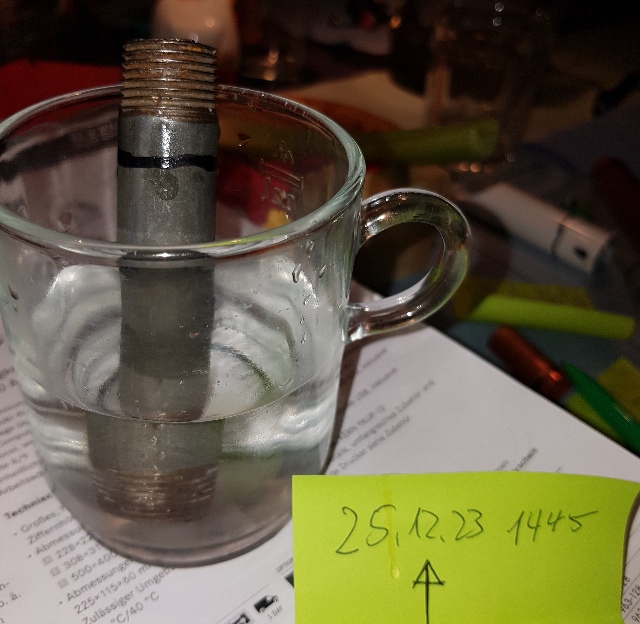

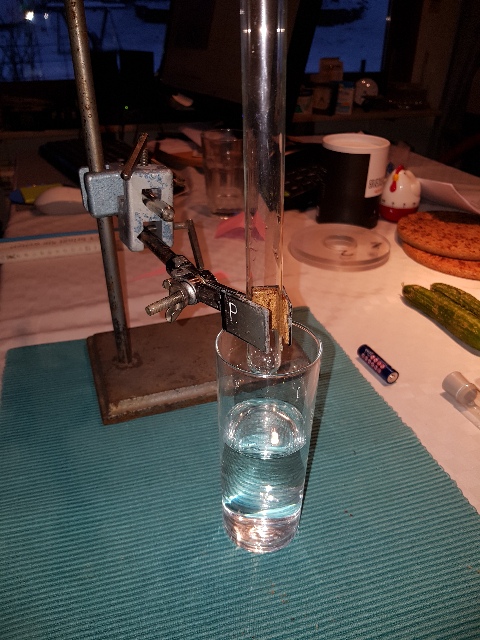

9.2 Körper innerhalb von einer Spiralfeder

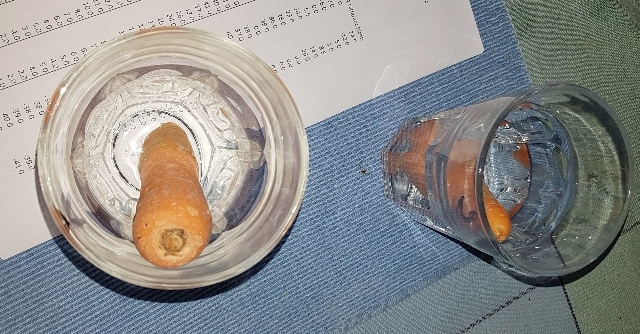

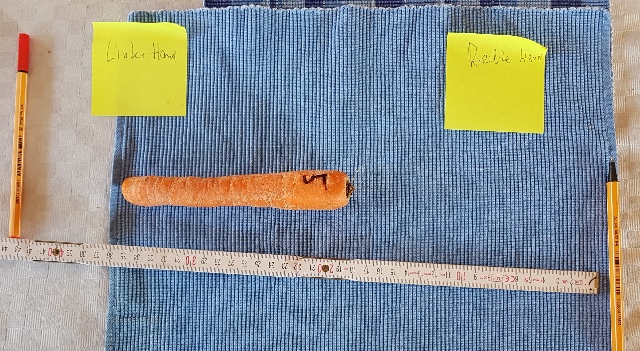

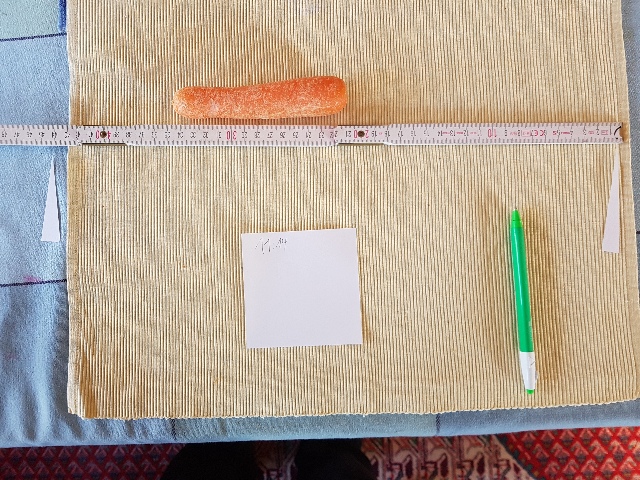

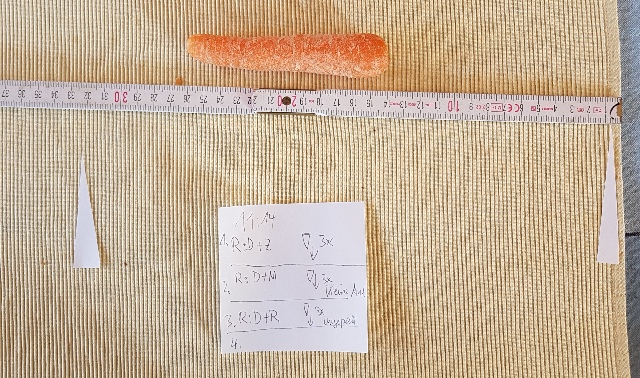

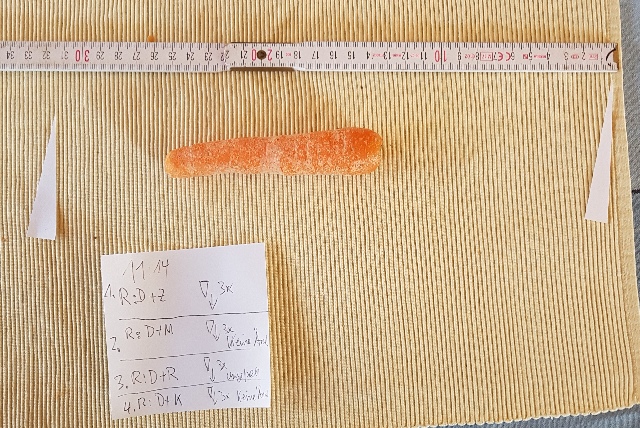

9.3 Karotte, ein aktives Element taucht mit einer Seite in Wasser ein

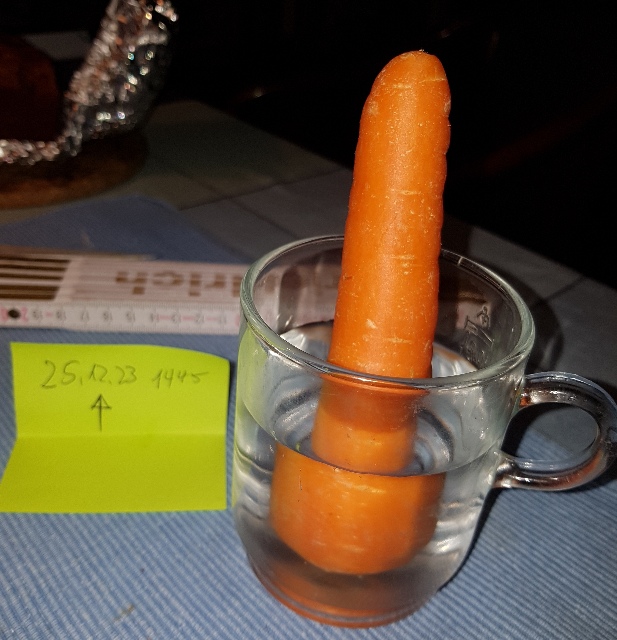

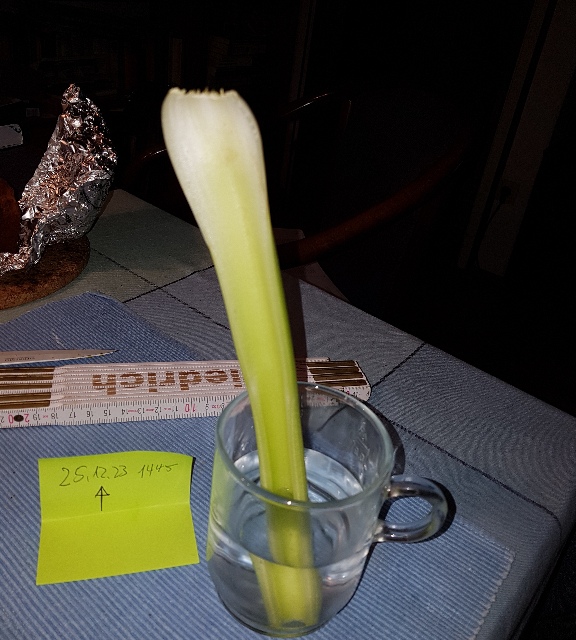

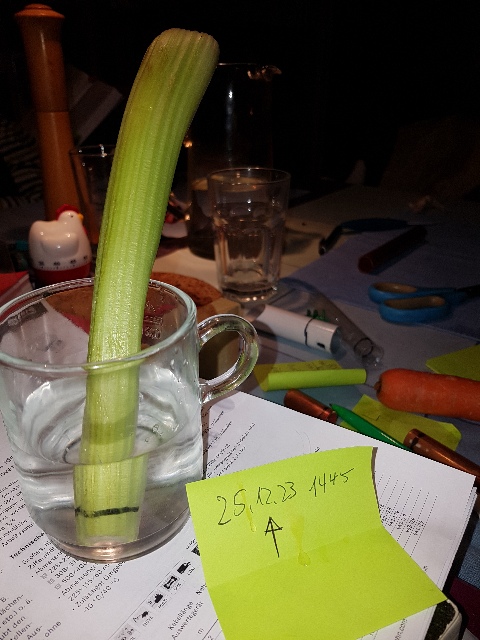

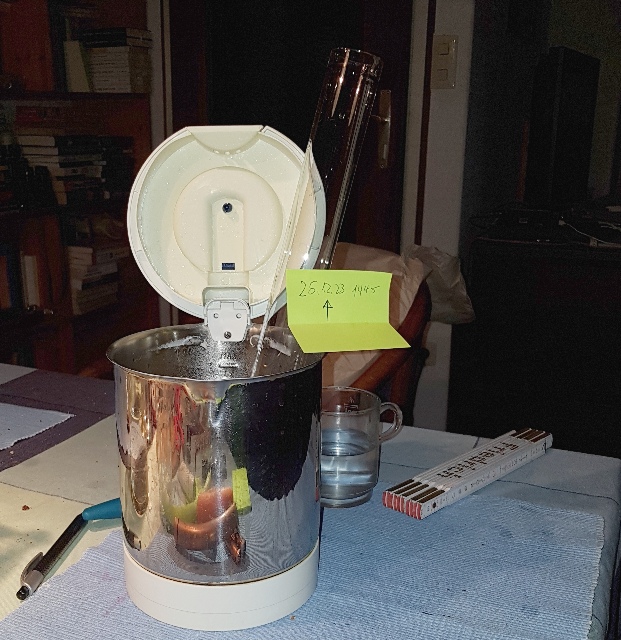

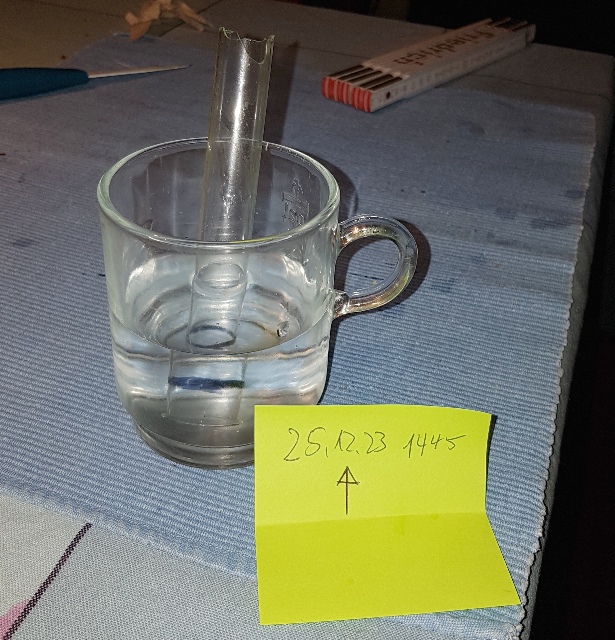

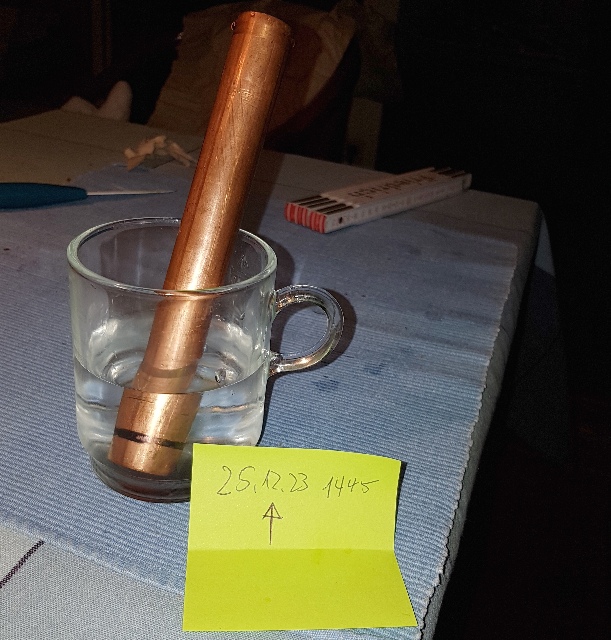

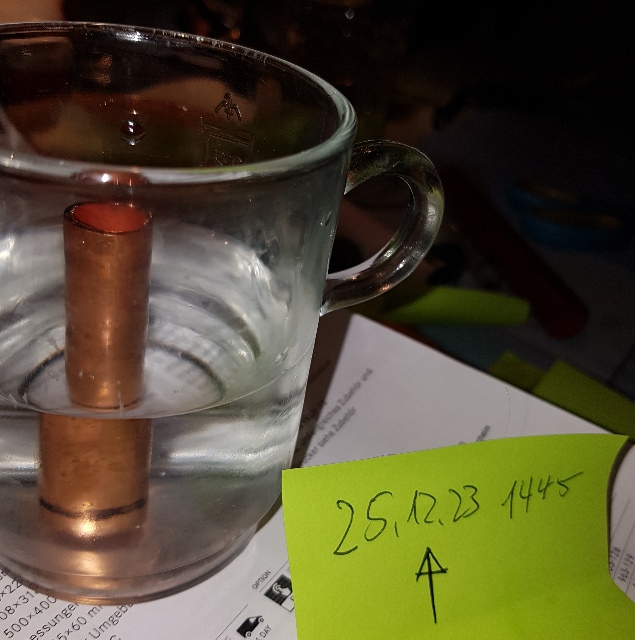

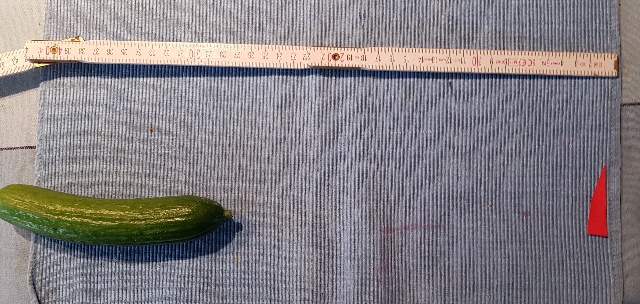

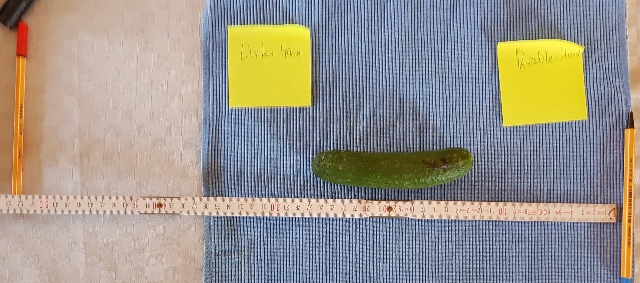

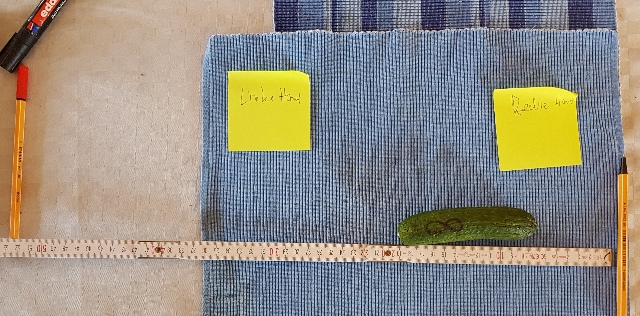

9.4 Gurke, Karotte, nach dem Wechsel am 25.12.2023

9.5 Während eines Wechsels 27.12.2023

9.5a nach dem Wechsel, 14.01.2024

9.5b Abschirmung gegen den "Ostwind"

9.5c 06.01.2024 vorübergehender Wechsel für etwa 18 Stunden

9.5d 17.01.2024 Wechsel mit Stillstand in der Mitte

9.5e 28.01.2024 nach dem Wechsel

9.5f Behandlung mit beiden Händen jeweils etwa 1 Minute lang

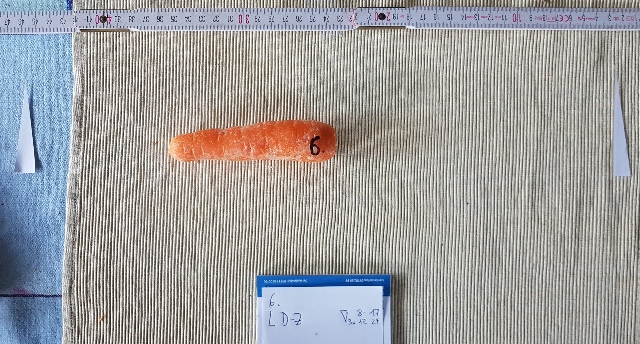

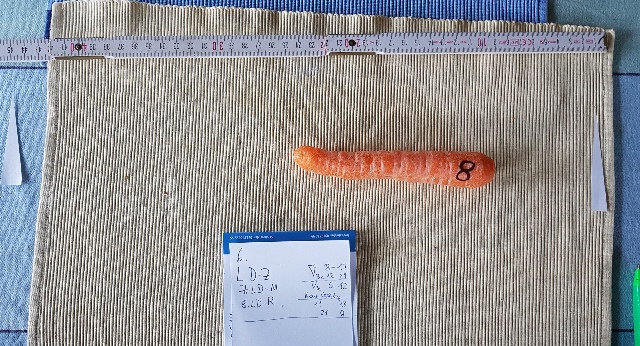

9.6 Abstreifen der äußeren Strukturen bei einer Karotte durch Bewegung durch einen geschlossenen Ring aus zwei Fingern.

9.7 Wasser und Aluminiumdraht-Spirale

9.8 Reagenzglas im Wasserglas, Behandlung mit rotem Magnetpol

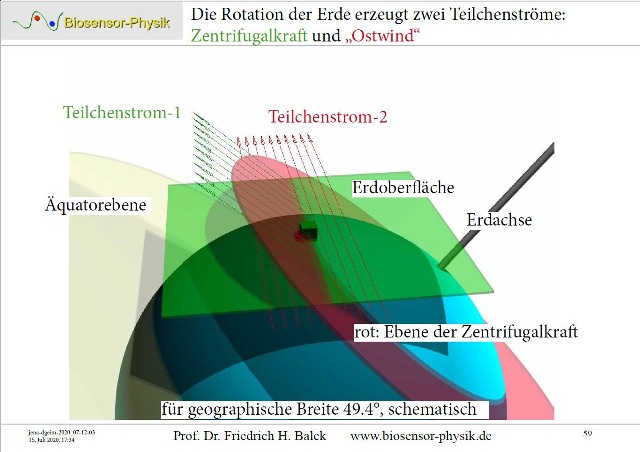

0. Übersicht, Verknüpfung von zwei Strömungen

Beispiel für zwei miteinander verknüpfte physikalische Größen (Strömungen): Elektrischer Strom und magnetischer Fluß

Diese Verknüpfung gibt es auch bei anderen Strömungen

Gedanken, Ideen: Wo gibt es weitere gekoppelte Größen, die senkrecht zueinander stehen?

Komplexe Zahlen: Realteil und Imaginärteil, übliche Darstellung: Winkel 90°, voneinander unabhängig

Gewehrkugel mit Drall: Drehimpuls und linearer Impuls

beim Drehimpuls zeigt die Achse senkrecht zur Richtung der Umlaufbewegung

0.1 Einführung

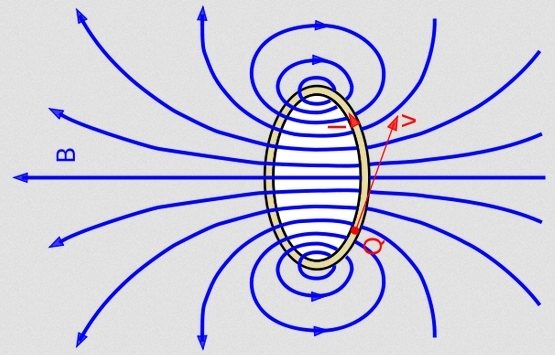

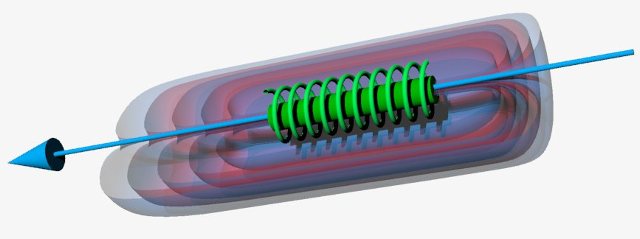

Ein Vorbild, bei dem es mathematische Beschreibungen der Zusammenhänge gibt, sind der elektrische Strom und der magnetische Fluß und die Maxwell'schen Gleichungen. maxwell.htm

|

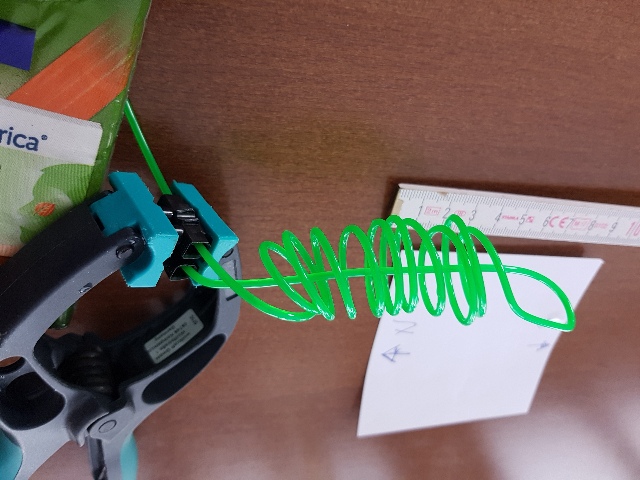

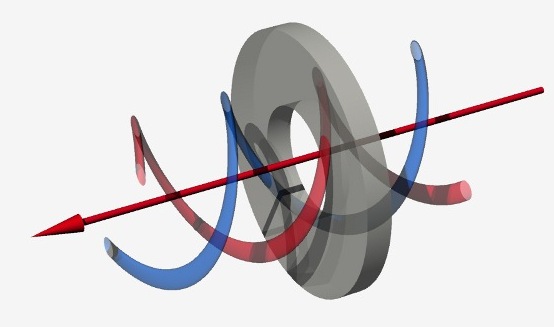

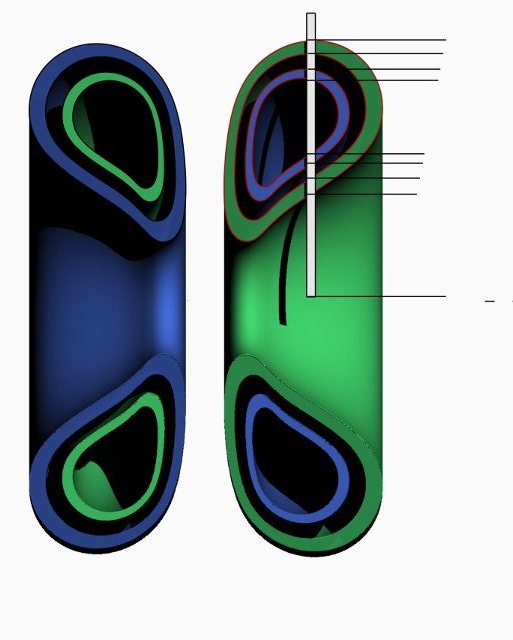

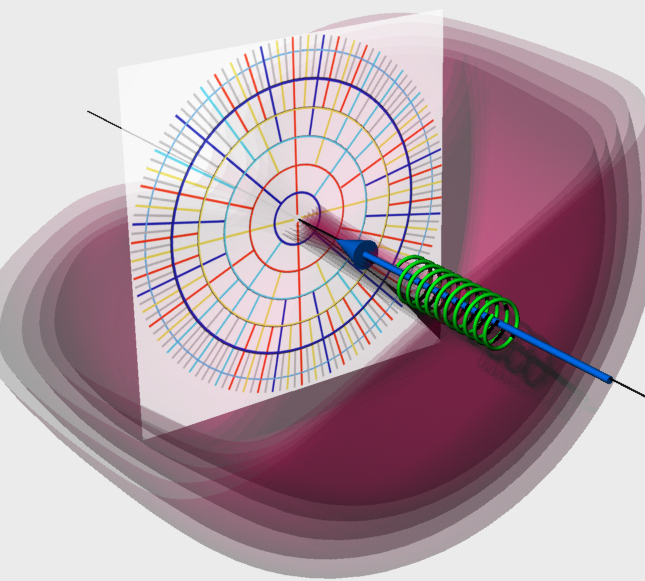

Abb. 00-01-01: Verknüpfung von

magnetischem Fluß und elektrischem Strom, orthogonalaus maxwell-drei.htm#kapitel-03 |

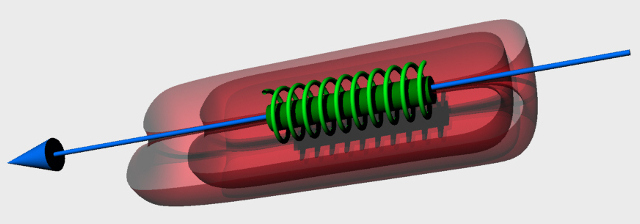

Eigene Beobachtungen zeigen eine Kopplung von zwei Bewegungen

|

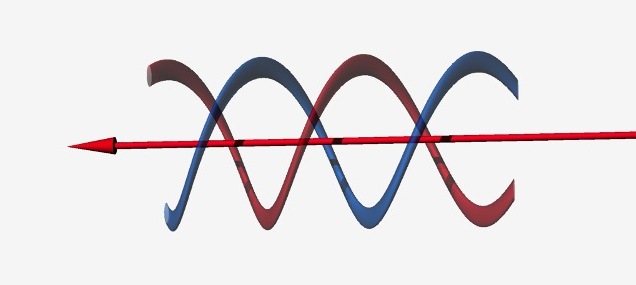

Abb. 00-01-02: Lineare Bewegung (rot)

und ein sie umgebender Drall (wie bei

einer Gewehrkugel)aus maxwell-drei.htm#kapitel03 |

|

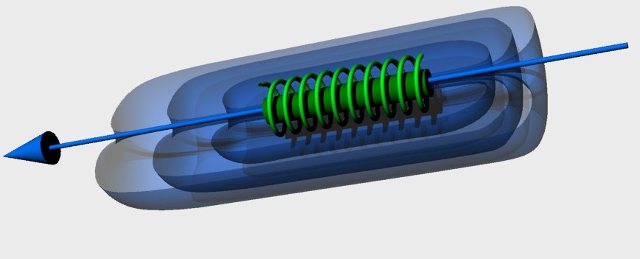

| Abb. 00-01-03: Vorbild war eine

Zeichnung aus einem Bergbaugebiet in Österreich. Mit dieser Anordnung lassen sich Teilchenströme / Wellen nachweisen bzw. analysieren, die neben einer linearen Ausbreitung auch noch einen "Drall" haben. In der klassischen Optik gibt es den Begriff: zirkular polarisiert. In der russisch sprachigen Forschung kennt man Torsion Fields "Torsionsfelder". Y.V.Nachalov, E.A.Parkhomov Experimental detection of the torsion field. http://amasci.com/freenrg/tors/doc15.html torkelnde-felder.htm Strukturen bei rotierenden Massen reddish.htm Strukturen bei oszillierenden Massen bewegte-materie-oszillierend-kurz.htm (FB) |

|

Abb. 00-01-04:aus wendel.htm#kapitel01 |

|

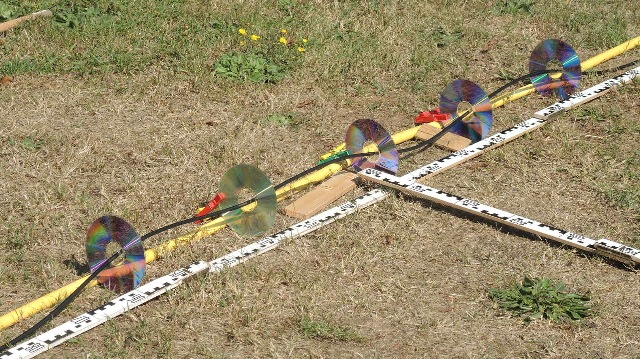

| Abb. 00-01-05: 24.07.2018 Ein

Schlauch mit fließendem Wasser ist durch eine Kette

von DVDs geführt. Damit läßt sich die Existenz einer rotierenden Bewegung entlang der Schlauchachse nachweisen. Durch die Öffnungen fließt zwar das Wasser, aber die zugehörigen Strukturen im Außenraum werden nicht durchgelassen. Sie stauen sich davor und bilden Wirbelzellen. es strömt in den Boden hinein. |

|

| Abb. 00-00-06: Die Schrauben beeinflussen

das Hindernis <---> Das Hindernis

beeinflußt die Schrauben

aus ring-stroemung.htm |

|

| Abb. 00-01-07: Samen vom Ahorn, wenn

er vom Baum heraubsegelt, macht er neben der

linearen Bewegung auch eine Rotationsbewegung, Drall (FB) |

|

Abb. 00-01-08: die Flamme strömt nach

oben, dabei rotiert sie um die Längsachse aus bbewegte-materie.htm#kapitel-03-02 |

0.2 praktische Anwendungen außerhalb der üblichen Anwendung in der Physik:

Elektrischer Leiter nicht orthogonal zum Magnetfeld

|

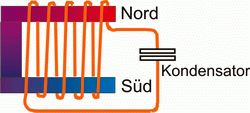

| Abb. 00-02-02: Ein elektrischer

Leiter umschließt die beiden Pol von einem

U-Magneten. Die Leiter sind am Ende mit einem

Kondensator überbrückt. https://depsrath.webcindario.com/omp.html |

|

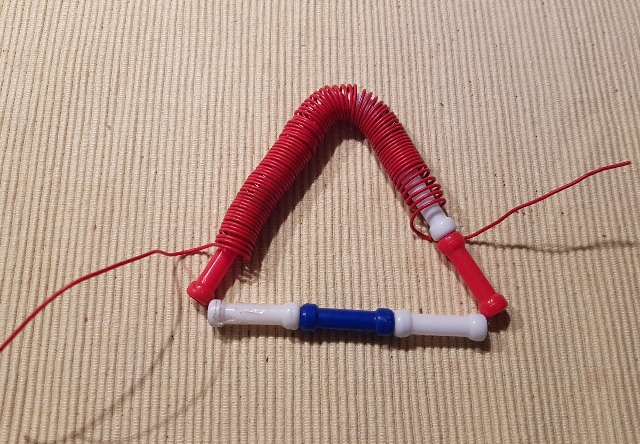

| Abb. 00-02-03: Zum Ausprobieren der

spürbaren Wirkung: Bausteine für einen Nachbau: Neodym-Magnete in Plastik und isoierter Kupferdraht Würde ein Gleichstrom durch den Draht geschickt, wäre dessen Magnetfeld parallel zum dem der Permantentmagnete. (FB) |

|

Abb. 00-02-04: Gleichstrom parallel

zum Magnetfeld von Permanentmagneten. Das Magnetfeld

des Stromes umschließt den Magneten schraubenförmig.aus physik-neu-011.htm#magnetflussbeschleuniger |

|

Abb. 00-02-05: Bei Stromfluß:

Magnetfeld der Kupferspule hat die gleiche* Richtung

wie der Strom, der durch die Eisennägel fließt.

*entgegengesetzte, je nach Drehsinn der Wicklung.

aus physik-neu-011.htm#magnetflussbeschleuniger |

|

Abb. 00-02-06: Einkopplung vom Strom

aus maxwell-zwei.htm#kapitel-05 |

|

Abb. 00-02-07: Nagel aus Eisen und

Isolierung mit Seidenfädenaus maxwell-zwei.htm#kapitel-05 |

|

Abb. 00-02-08: blanker Kupferdraht

und Nagel aus Eisenaus bbewegte-materie.htm#05-02-10b |

0.3 Anwendung zur Erzeugung freier Enerie, Geräte von Hans Coler

|

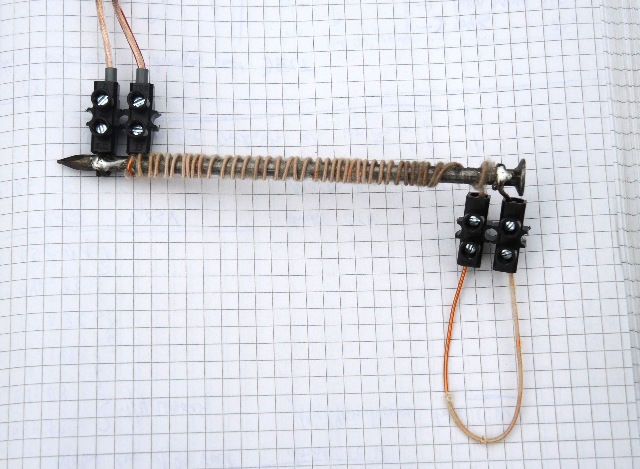

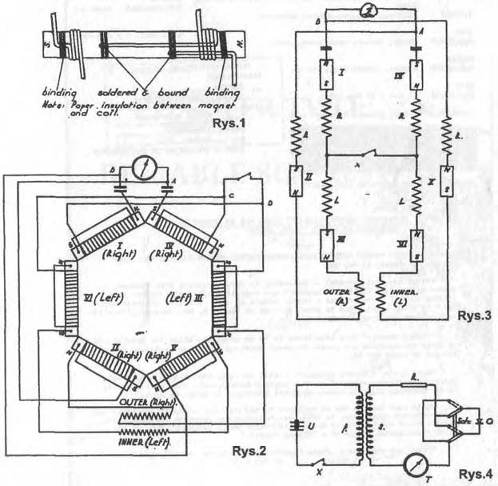

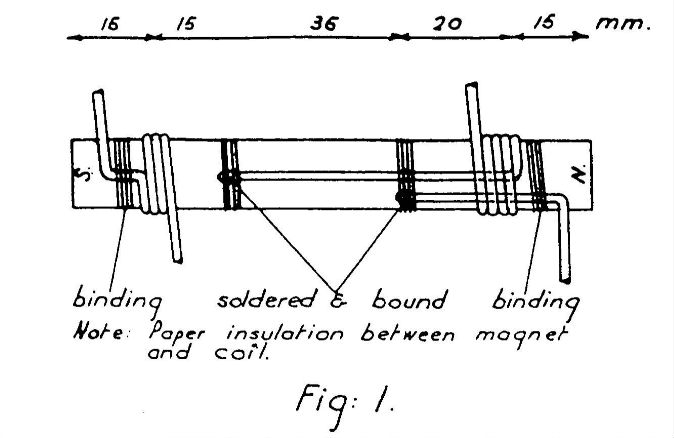

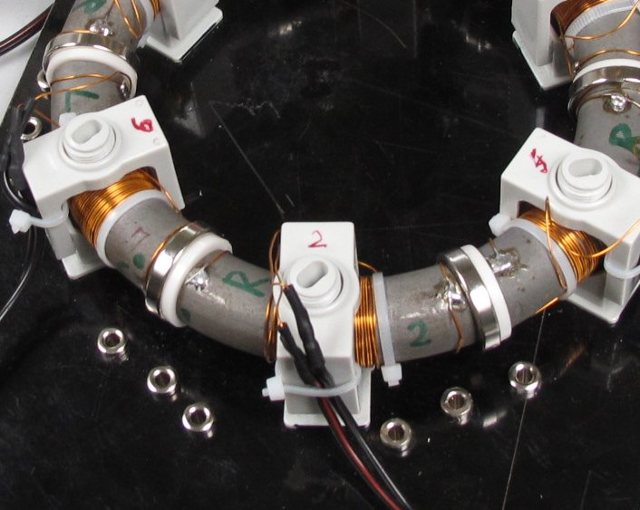

| Abb. 00-03-01: Magnetstrom-Apparat

und Stromerzeuger von Hans Coler Entitled "The Invention of Hans Coler, Relating to an Alleged New Source of Power," B.I.O.S. Final Report no 1043, Item No. 31, Summer 1946, Andreas Hecht Hans Coler: Magnetstromapparat und Stromerzeuger http://www.borderlands.de/energy.coler.php3 https://rimstar.org/sdenergy/coler/index.htm |

|

| Abb. 00-03-02: Auschnitt:

"Stromerzeuger" Im rechten Teil kann Strom durch die Spule und anschließend durch den Magneten fließen. Der linke Teil dient vermutlich zum Ein- oder Auskoppeln einer Wechselspannung Report no 1043, Item No. 31, Summer 1946 Andreas Hecht Hans Coler: Magnetstromapparat und Stromerzeuger http://www.borderlands.de/energy.coler.php3 |

|

| Abb. 00-03-03: Ausschnitt: "Magnetstromapparat"

zu beachten sind die unterschiedlichen Wicklungsrichtungen Ausgekoppelt wird über die beiden Kondensatoren oben. aus maxwell-zwei.htm#kapitel-05 |

|

Abb. 00-03-04: vergeblicher

Versuch, freie Energie zu gewinnen.aus physik-neu-011.htm#magnetflussbeschleuniger |

|

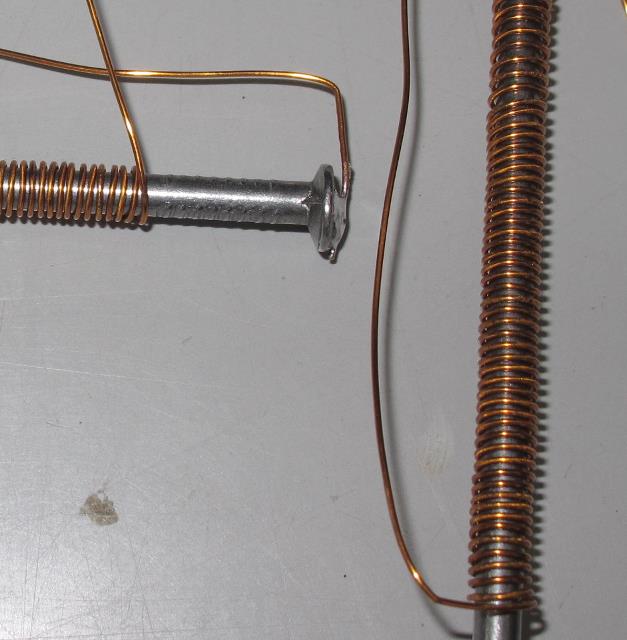

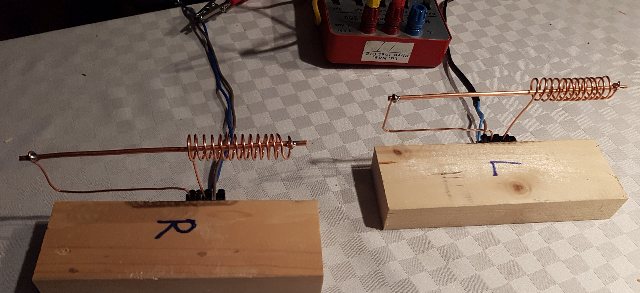

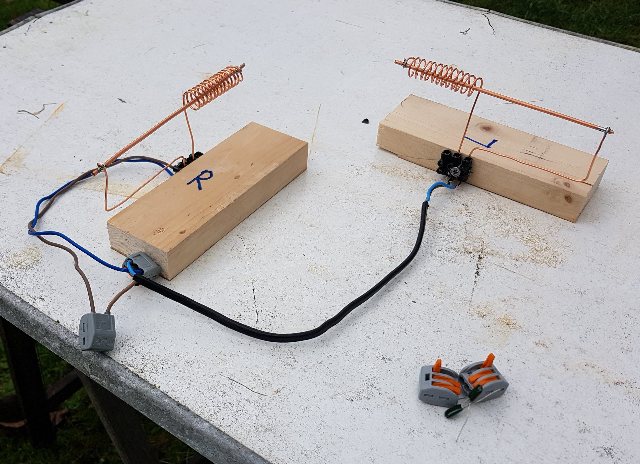

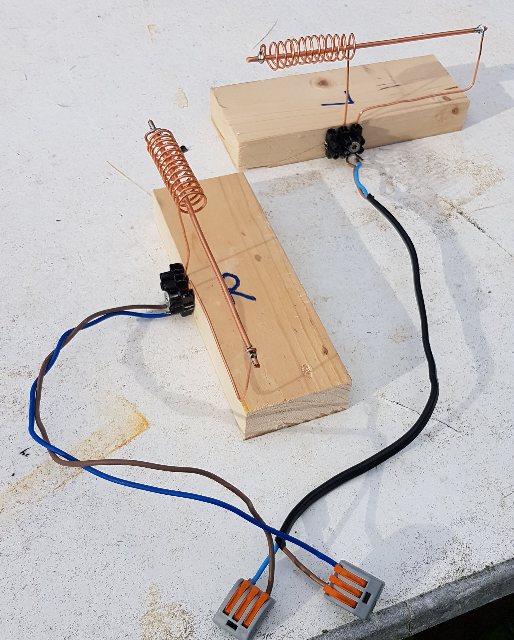

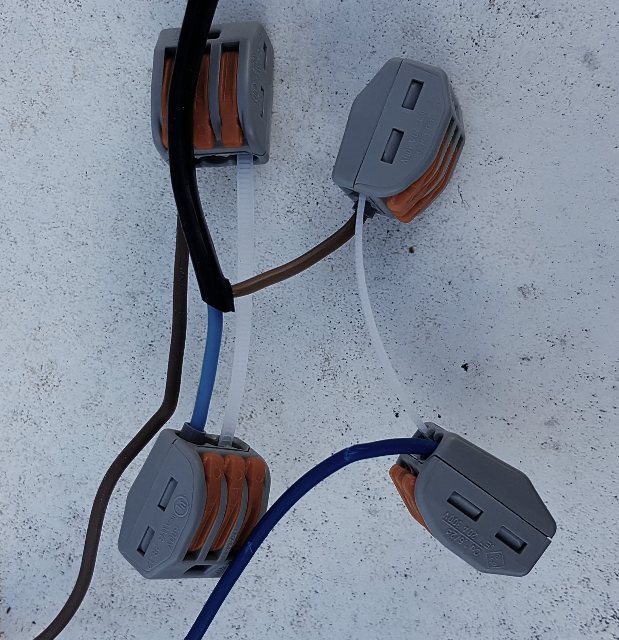

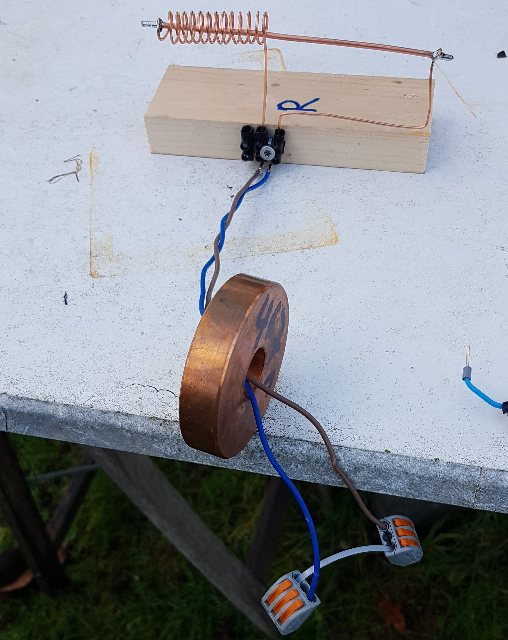

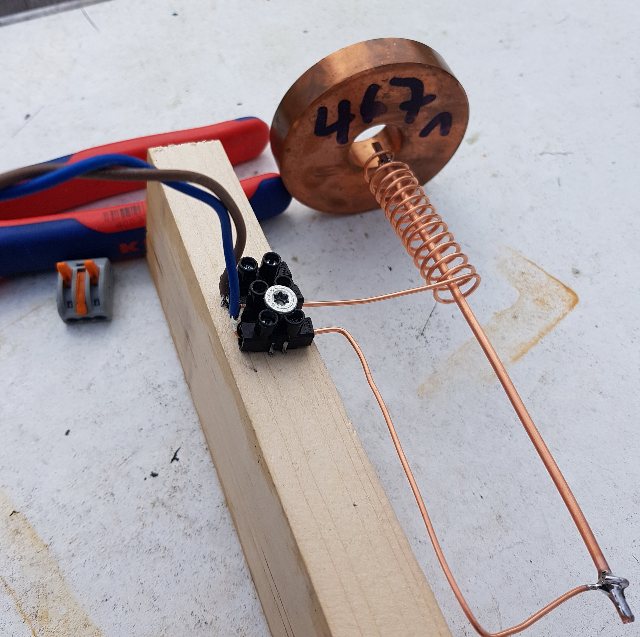

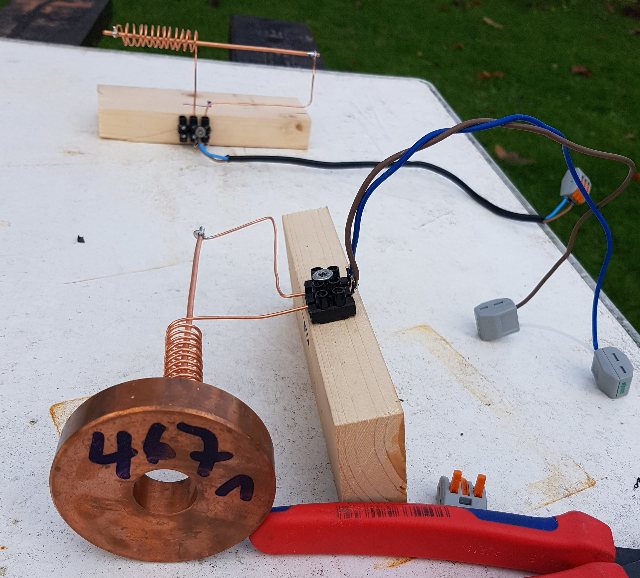

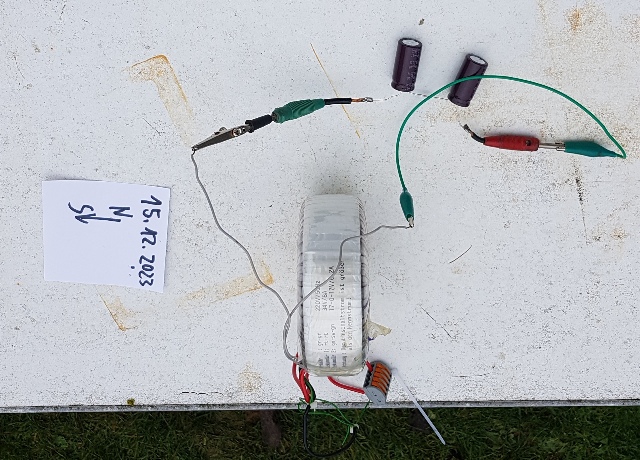

| Abb. 00-03-05: Nachbau des Autors

(FB) |

|

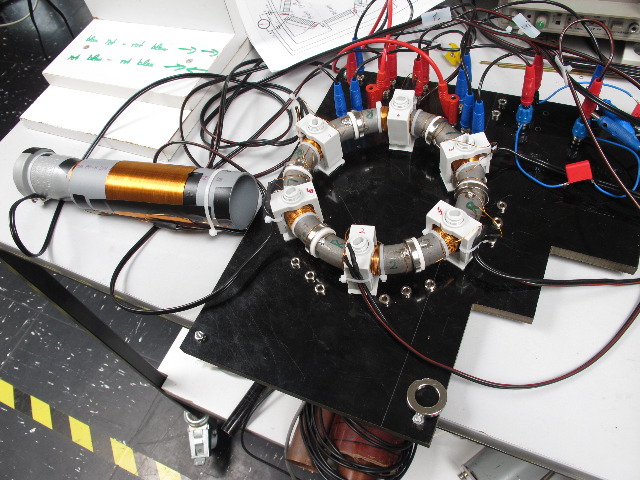

| Abb. 00-03-06: Nachbau des Autors,

statt der stromdurchflossenen Permanentmagneten:

gebogene Eisenrohr-Stücke und Ringmagneten aus

Neodym. Ergebnis: Taugt auch nicht zur Gewinnung von freier Energie (FB) |

1. Kombination aus Spule und geradem Leiter

1.0 Strukturen um eine lineare Strömung mit externem Antrieb

- Bei vielen linearen Strömungen (Wasser, Luft, Licht, Elektronenstrahl, Magnetfeld....) findet man außerhalb der Achse Strukturen mit unterschiedlichen Elementen: Schraube, Torus, Blätter stroemung-zwei.htm#kapitel-01

- Länge, Breite und innere Abstände sind ein Maß für die Geschwindigkeit der Strömung.

- Meist hat das strömende Medium rotierende feinstoffliche Anteile um die Längsachse der Bewegung (etwa wie der Drall bei einer fliegenden Gewehrkugel).

- Bei den folgenden Experimenten mit einer Spule und einem geraden Leiter. Beide sind aufgrund des Ziehvorgangs bei der Herstellung aktive Elemente aktive-elemente.htm#kapitel-01 , d.h. in denen von sich aus schon etwas strömt. Dies zeigen die unterschiedlichen Längen der spürbaren Struktur jeweils an den Drahtenden.

- Verbindet man nun den Leiter mit der Spule fortlaufend entsprechend der Ziehrichtung oder formt das ganze Gebilde aus einem Draht, dann ist die Richtung der Strömung in beiden Teilen einheitlich.

- Wie stark die Strömung ist, läßt sich über die Länge der austretenden Struktur abschätzen.

- Bei den Experimenten hat sich herausgestellt, daß

a) die beiden Strömungen aus Nord oder Ost (Ursache: Erdrotation) seums-vier.htm jeweils für eine Verstärkung

der Strömung in der Kombination sorgen können.

b) dabei entscheidet die Drehrichtung der Spule (Links-/Rechtsgewinde) darüber, ob die Verstärkung bei Ausrichtung

parallel zur Ost-West-Achse oder zur Nord-Süd -Achse maximal wird. Jeweils in der Richtung exakt senkrecht

dazu geht auf Null zurück.

c) Aus dieser Beobachtung läßt sich ableiten, daß in der einen Strömung von der Erde eine Rechts- und in der andere

eine Linksdrehung vorherrschen muß.

|

| Abb. 01-00-01: Ventilator mit

elektrischem Antrieg. Er erzeugt einen Luftstrom in

der Grobstofflichkeit. Nach rechts wird die

Luft ausgeblasen, von links wird sie eingesaugt. Wenn der Ventilator einige Zeit (Minuten) gelaufen ist, haben sich weitreichende (50 m) feinstoffliche Strukturen gebildet. aus stroemung-zwei.htm#kapitel-01-02 aus eenergiesparlampe-gewendelt.htm#06-02-06 |

|

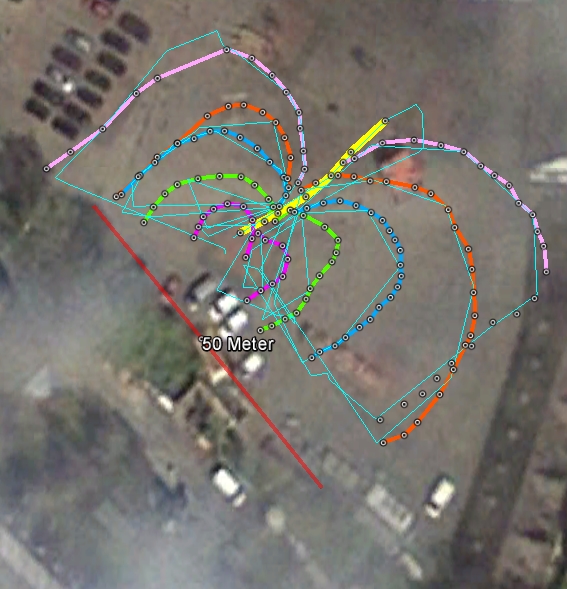

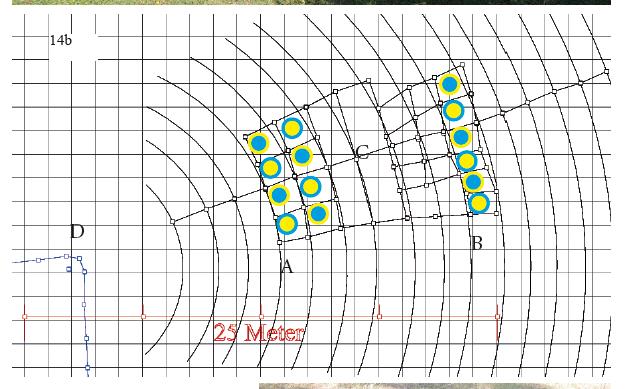

| Abb. 01-00-02: Der Ventilator ist

etwa in der Bildmitte. Die Luft strömt von da nach

rechts oben. Die Strukturen wurden zu Fuß abgelaufen und deren Positionen mit einem GPS-Gerät aufgemessen. Es sieht aus wie ein Schnitt durch eine Blütenknospe. aus stroemung-zwei.htm#kapitel-01-02 |

|

Abb. 01-00-03:aus stroemung-zwei.htm#kapitel-01-06 |

|

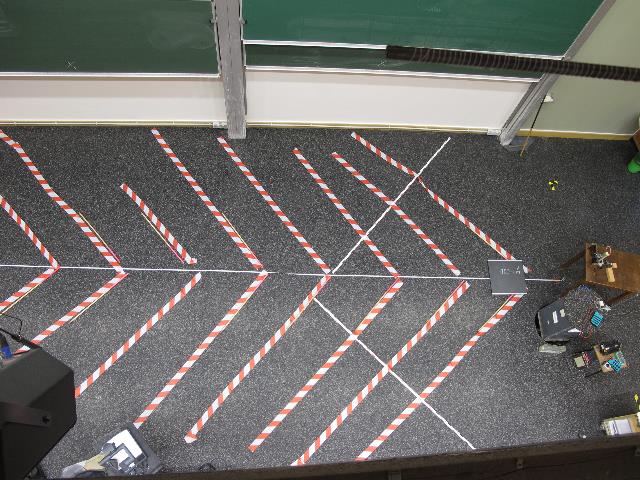

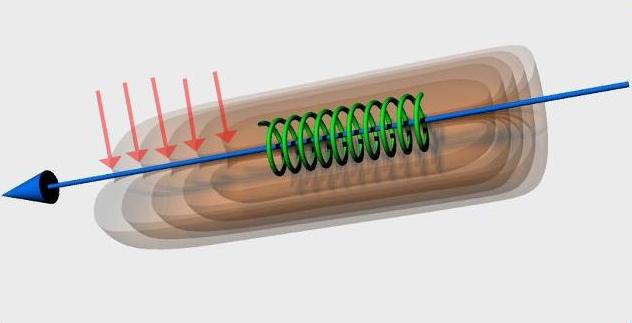

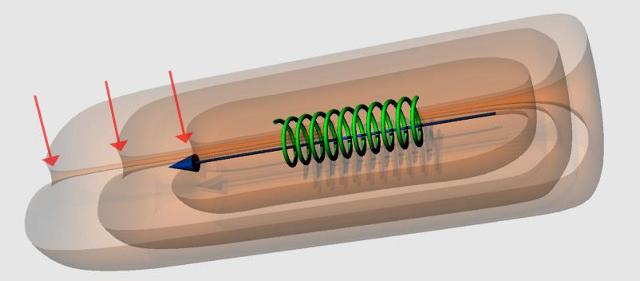

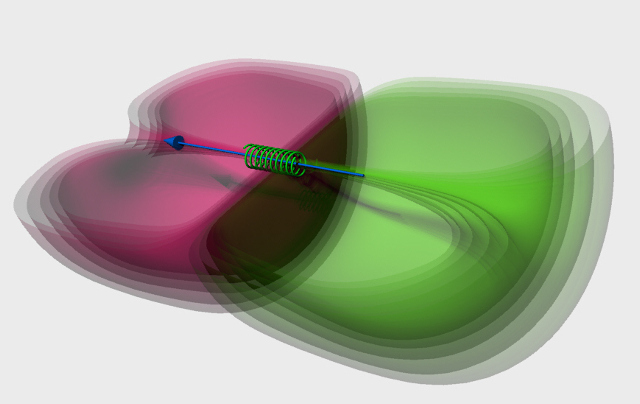

Abb. 01-00-04: Der extrem kleine

elektrische Strom (< 1 uA) in einer

Toroidspule (rechcts) erzeugt offensichtlich eine feinstoffliche

Strömung nach links in Richtung der Symmetrieachse

der Spule, die sich entlang der Achse in seitliche

Einzelströmungen aufteilt und weiter zurück

zur Rückseite der Spule fließt. - Wie

die Gräten bei einem Fisch: "Fischgräten"aus stroemung-zwei.htm#kapitel-01-02 |

|

Abb. 01-00-05: Blick in Richtung der

Symmetrieachse. Neben den "Fischgräten" im obigen

Bild gibt es auch Doppelschrauben entlang der Achse.aus stroemung-zwei.htm#kapitel-01-02 |

|

Abb. 01-00-06: Glasfaser als Spule

auf einen Träger gewickelt.aus: bbewegte-materie.htm#05-03 |

|

Abb. 01-00-07: Strukturen:

Doppeltorusaus bbewegte-materie.htm#05-03 |

|

Abb. 01-00-08: aus: bbewegte-materie.htm#05-03 |

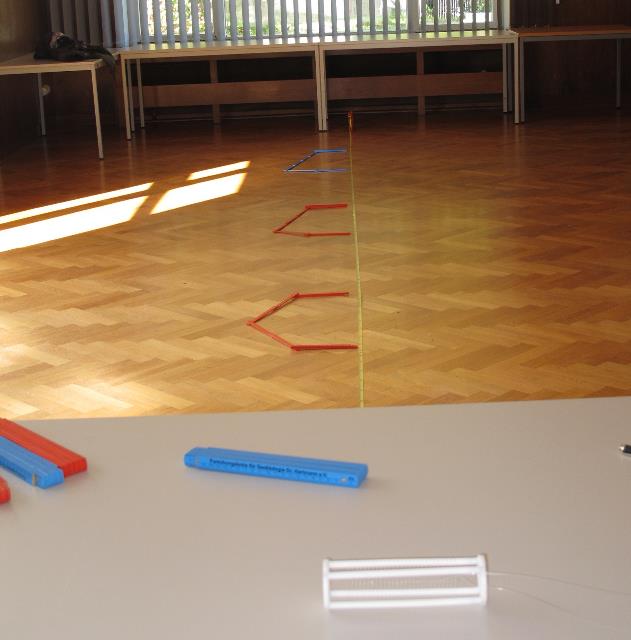

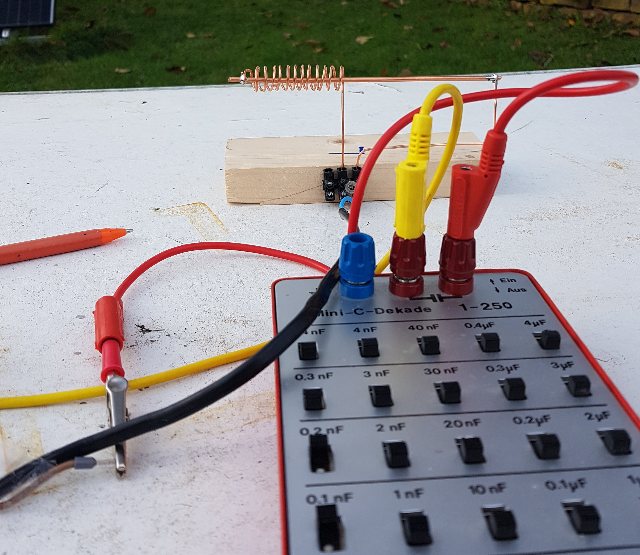

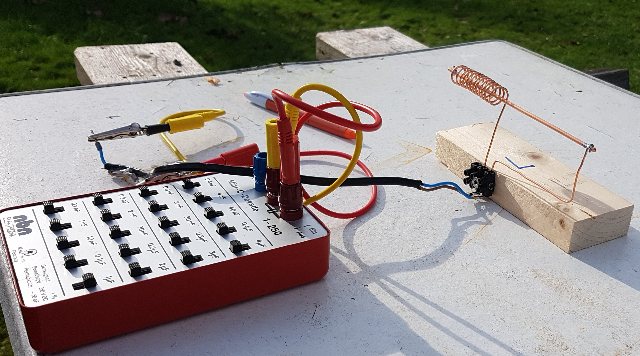

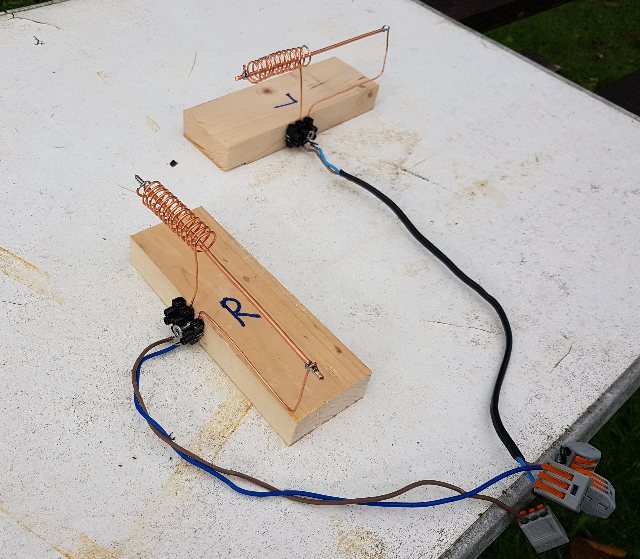

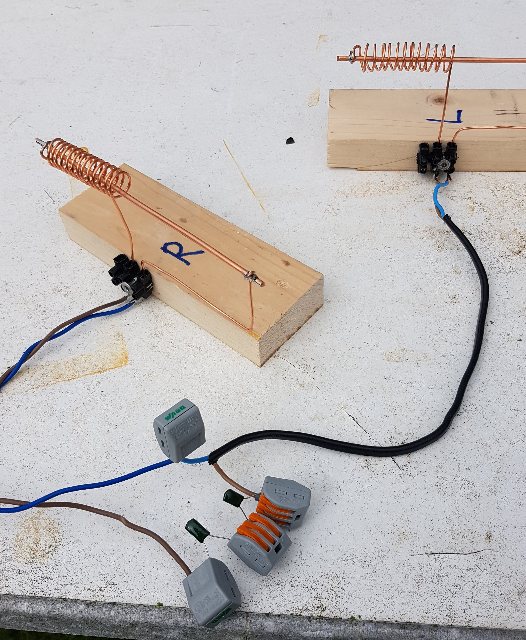

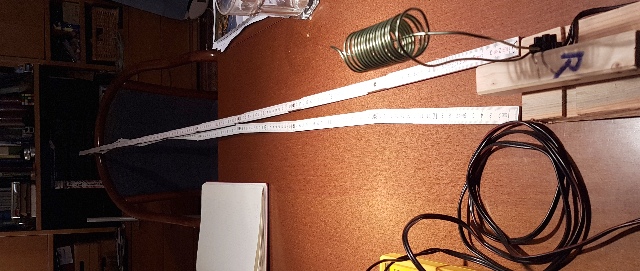

1.1 Antrieb durch Effekte der Erdrotation:

Erste Versuche mit Kupferdraht, Abschluß mit veränderlichem Kondensator, Kabelbinder

vor der Wintersonnenwende 21.12.2023 raunaechte.htm#kapitel02

|

Abb. 01-01-00:aus seums-vier.htm |

|

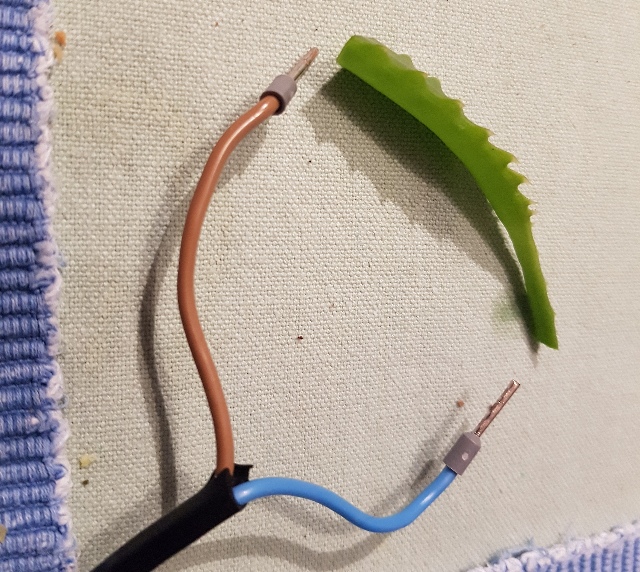

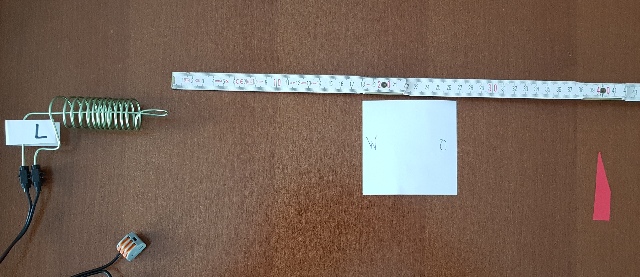

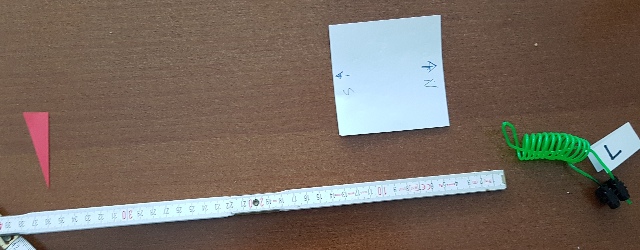

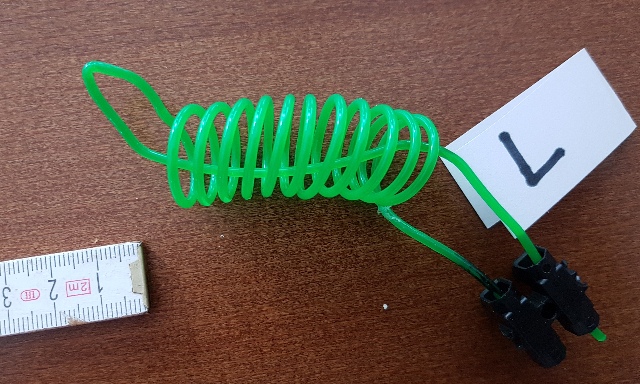

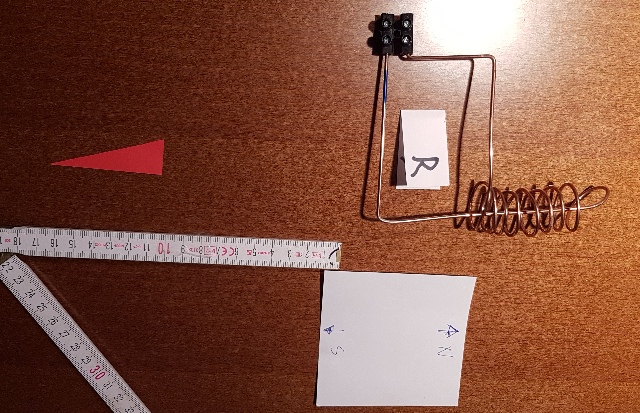

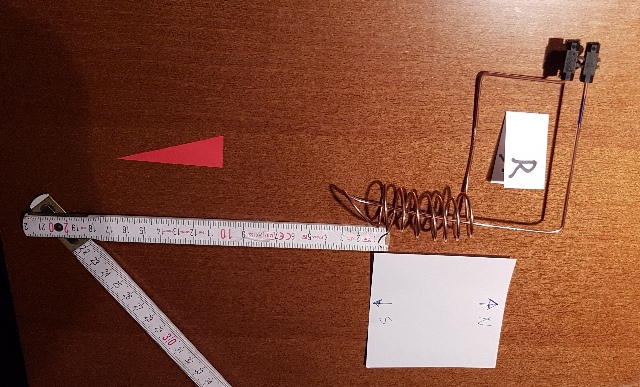

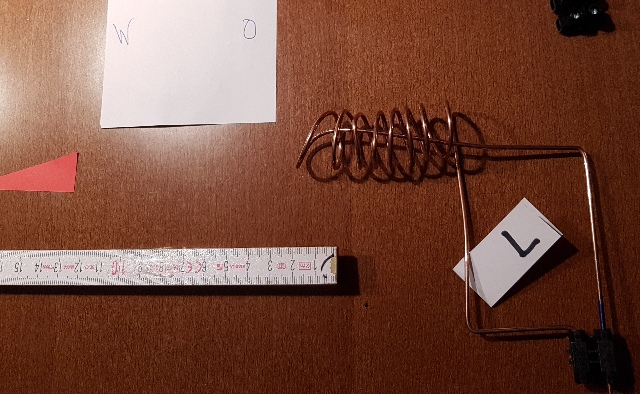

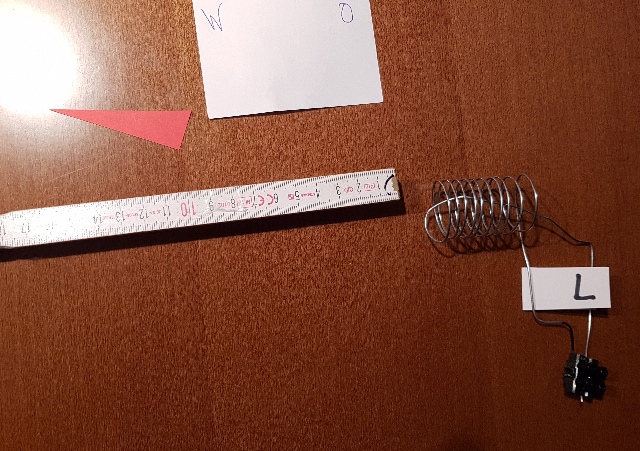

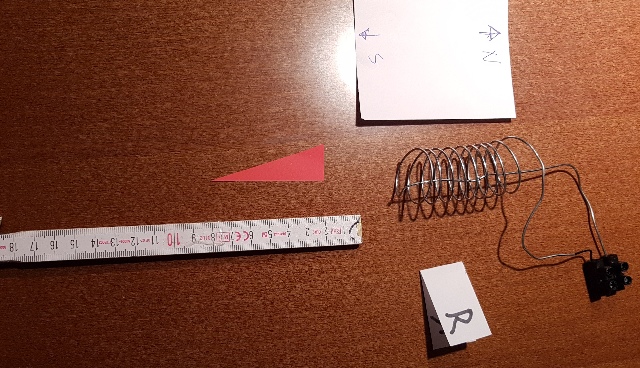

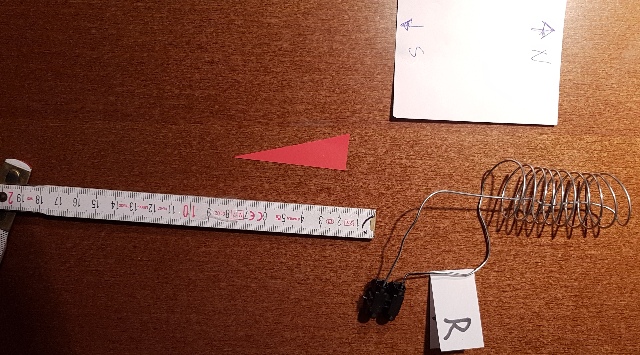

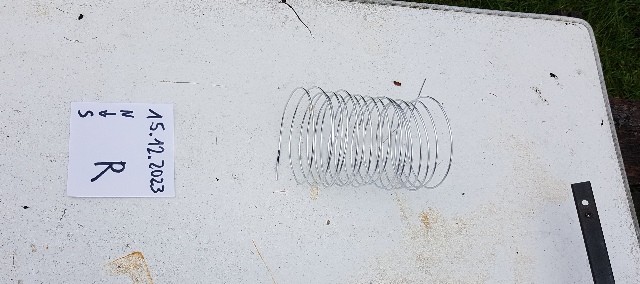

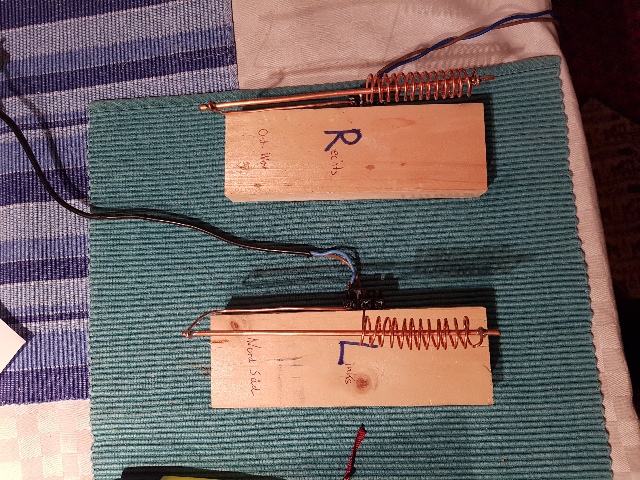

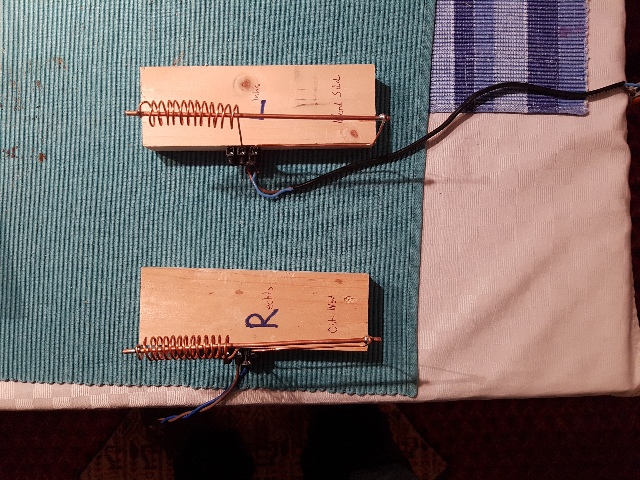

| Abb. 01-01-01: Zusammengelötet aus

einem dicken und einem dünnen Kupferdraht: Spule mit Linksgewinde (L) und Rechtsgewinde (R) (FB) |

|

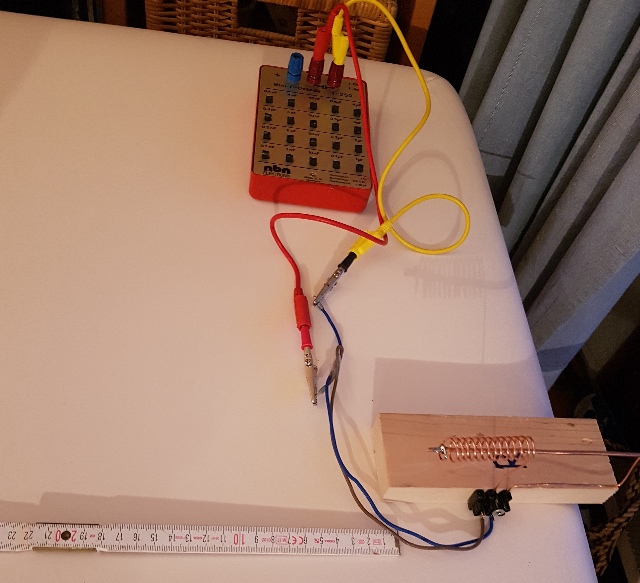

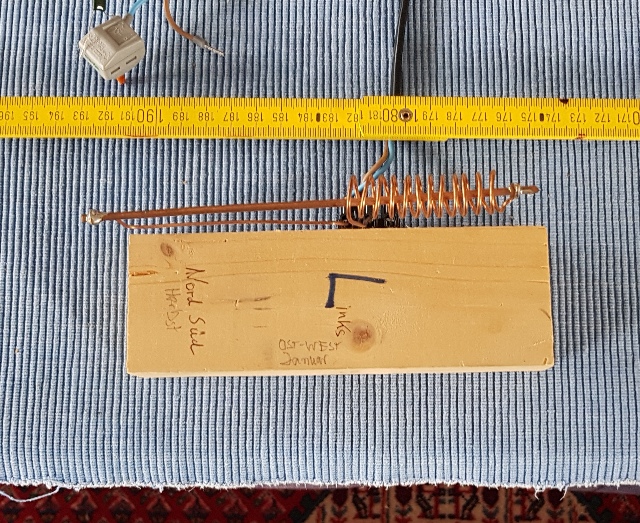

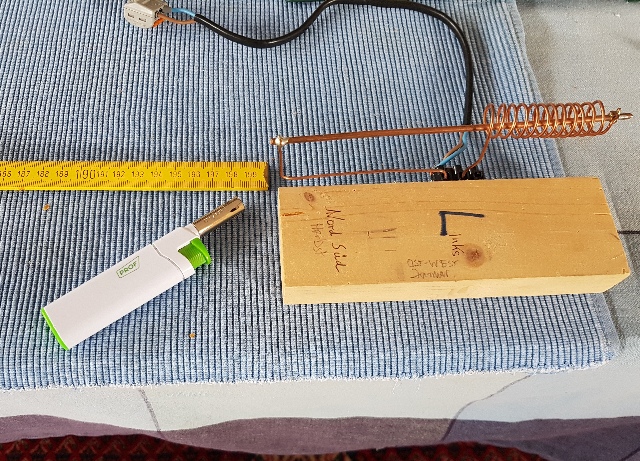

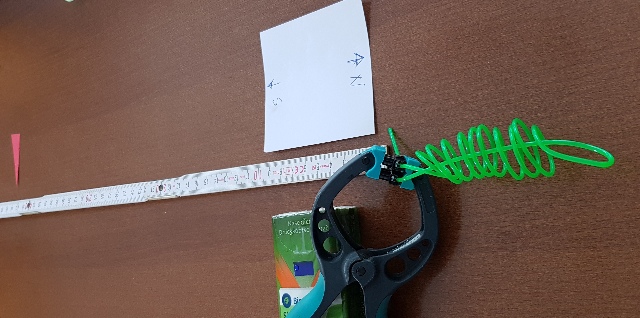

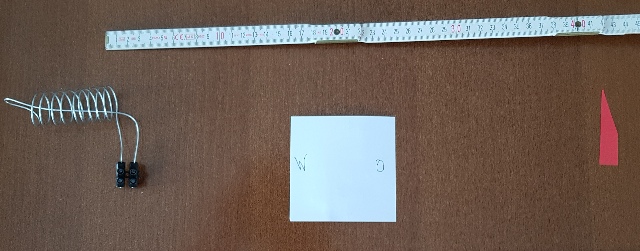

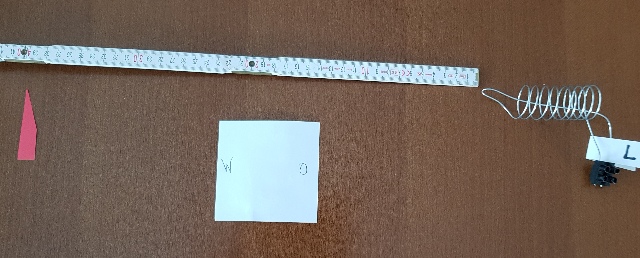

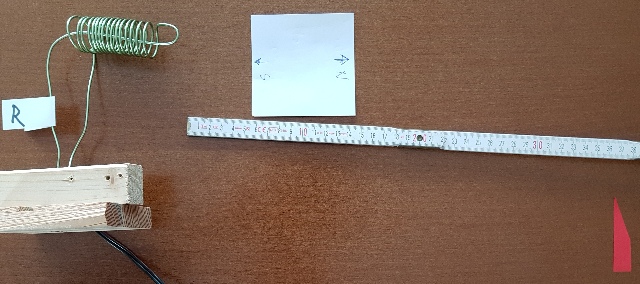

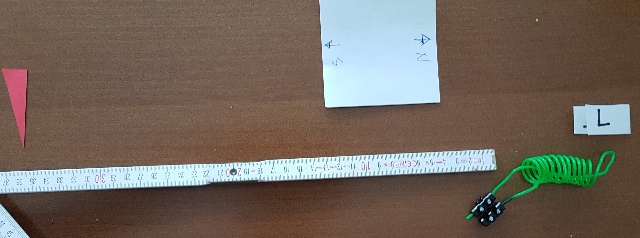

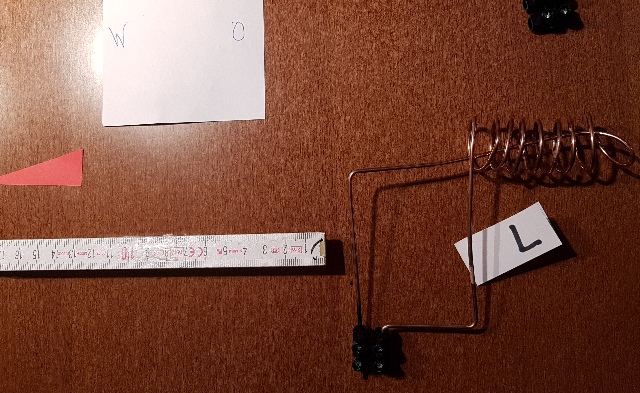

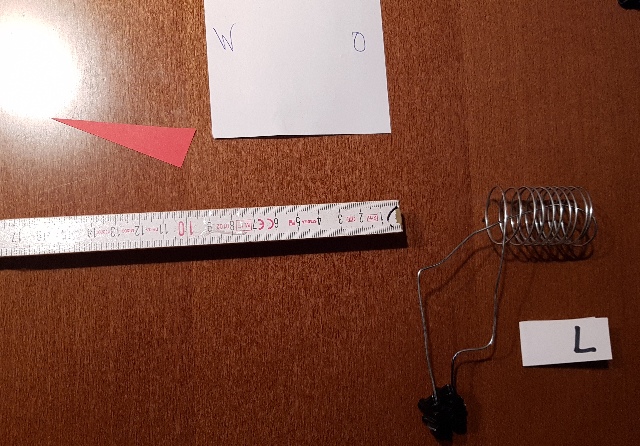

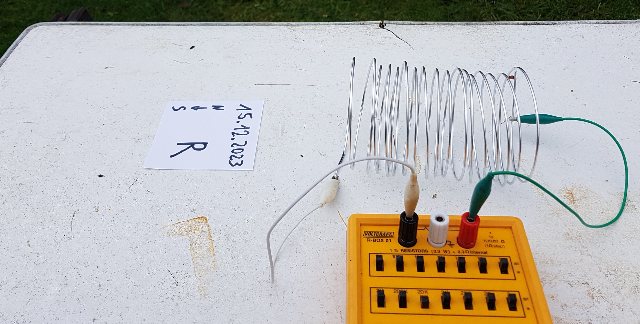

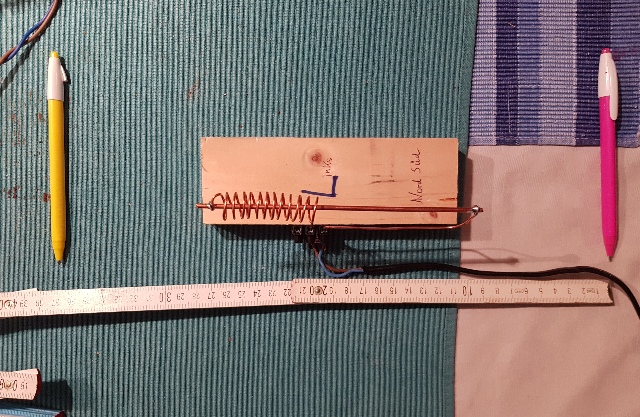

| Abb. 01-01-02: Der Aufbau aus

Kupferdrähten (Rechtsgewinde) wird mit einem

veränderbaren Widerstand belastet. Die Spitze zeigt

nach rechts in Richtung Westen. Es bildet sich dort in Achsenrichtung eine lange Struktur aus, deren Läge mit dem Zollstock bestimmt wurde. (FB) |

|

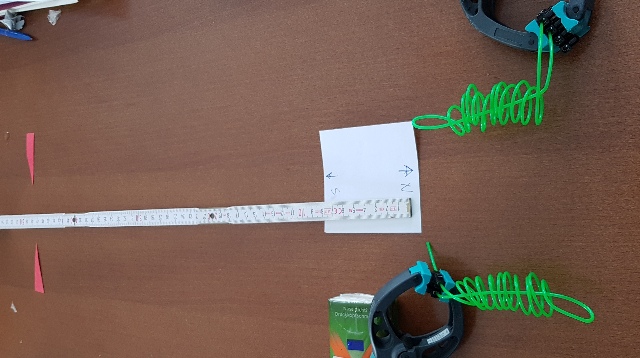

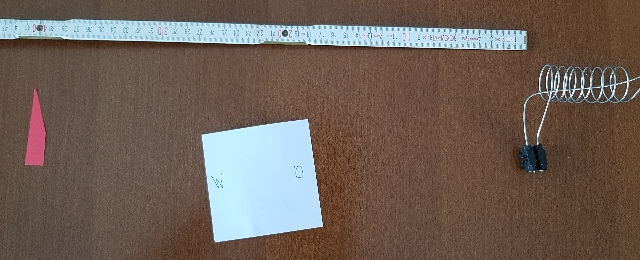

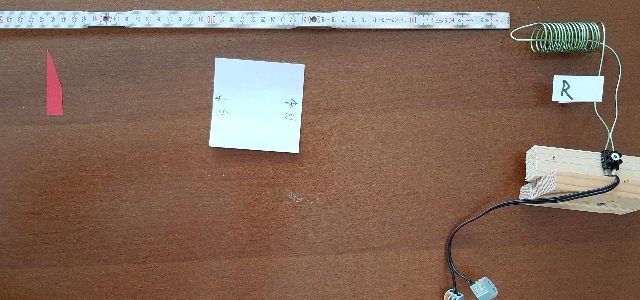

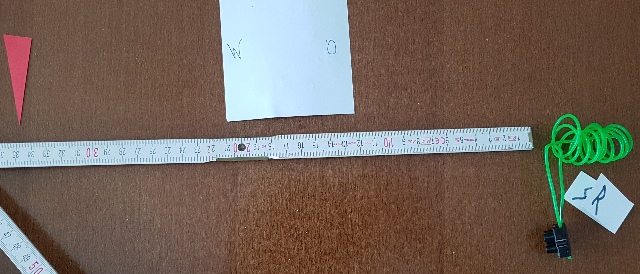

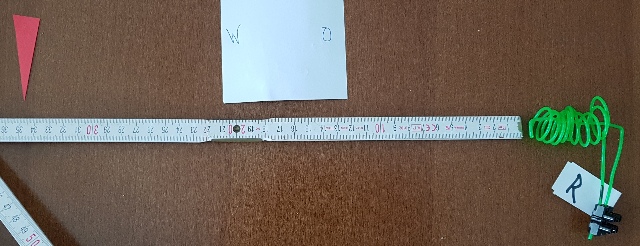

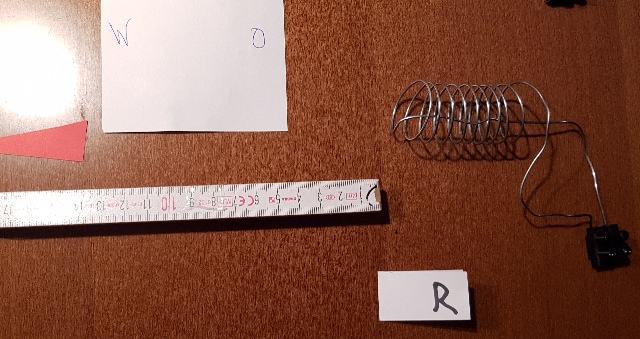

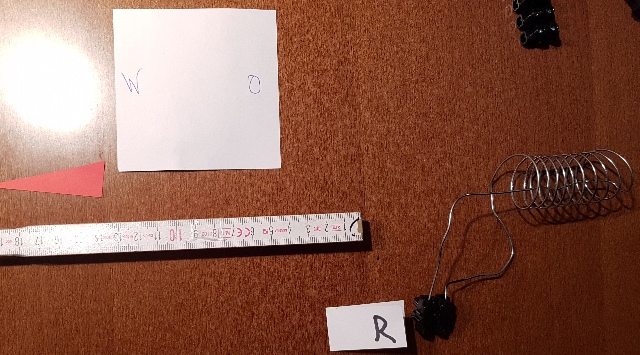

| ABb. 01-01-03: nun zeigt die Spitze

nach Osten. Die untersuchte Struktur zeigt ebenfalls

dorthin. (FB) |

|

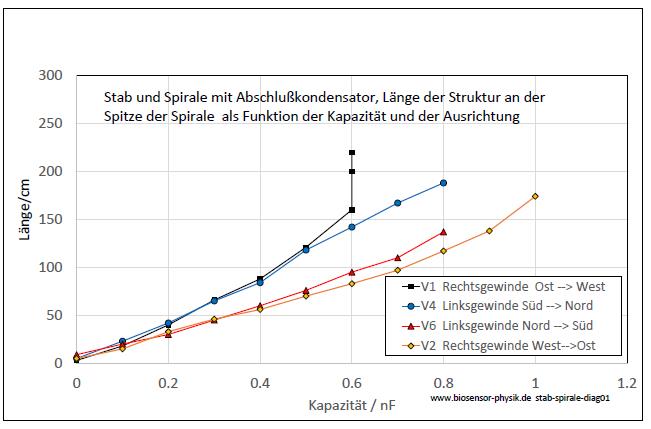

| Abb. 01-01-04: Länge der Struktur für

unterschiedliche Orientierungen bei Linksgewinde und

Rechtsgewinde. Ergebnis: Es gibt eine Struktur bei Linksgewinde in der Nord-Süd-Achse bei Rechtsgewinde in der Ost-West-Achse schwarze Punkte: die Länge der Struktur wächst mit der Zeit an. (FB) |

|

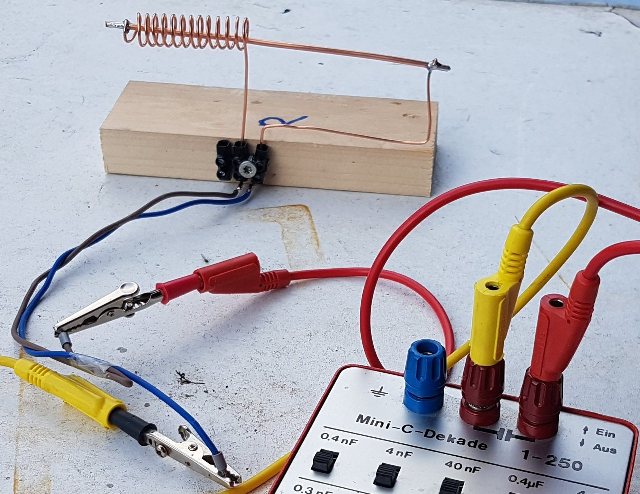

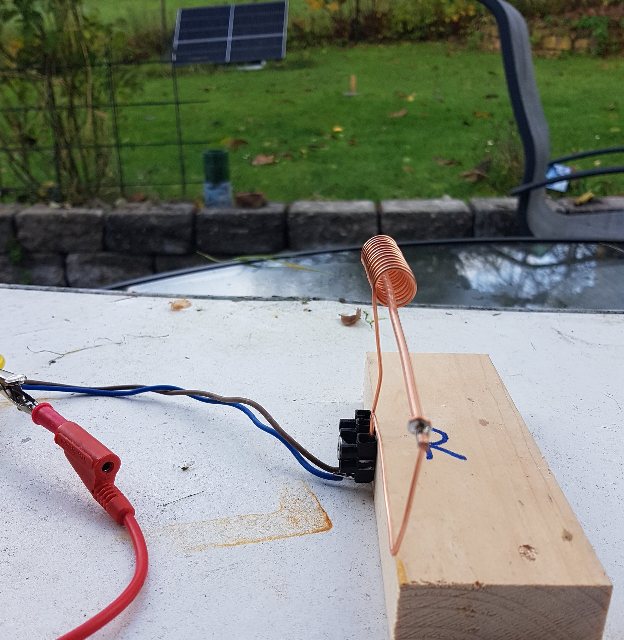

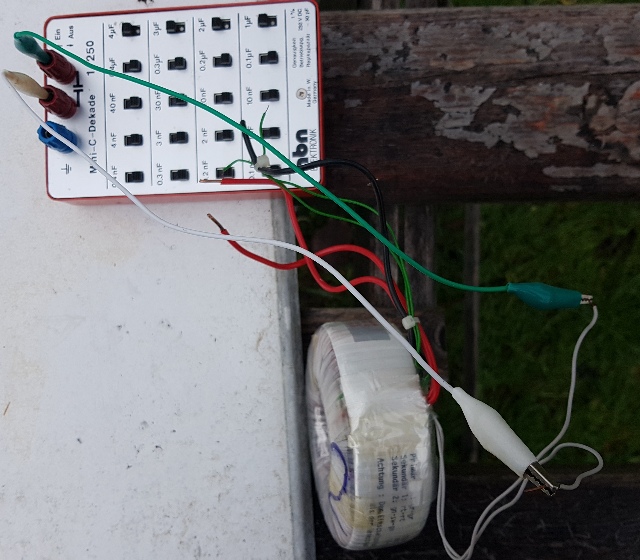

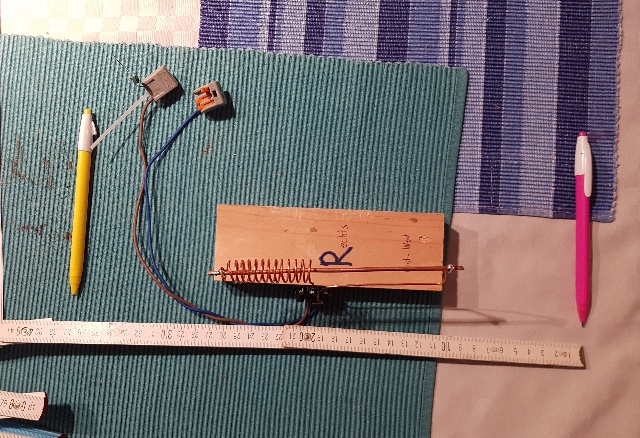

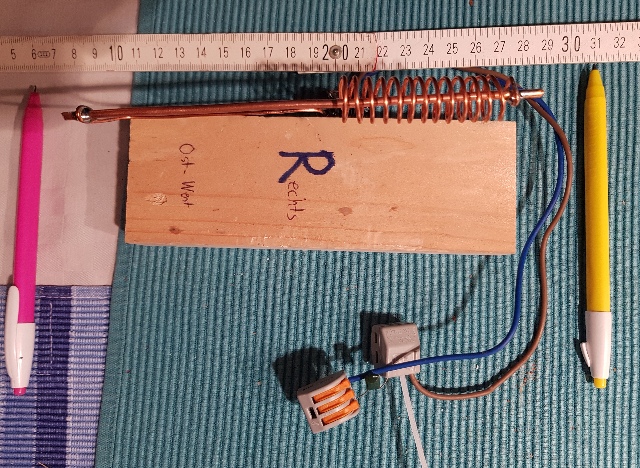

| Abb. 01-01-05: Rechtsgewinde und die

Box mit den Kondensatoren. (FB) |

|

| Abb. 01-01-06: je größer die

Kapazität um so länger ist die Struktur. Bei dieser

Einstellung reicht sie bis zur Mitte der Wiese. Rechtsgewinde,

Blick nach Westen (FB) |

|

| ABb. 01-01-07: 17.11.2023 Blick zurück, die Struktur reicht bis zum Standort der Kamera, Blick nach Osten es strömt in den Boden hinein (FB) |

|

| Abb. 01-01-08: Linksgewinde, die

Spitze zeigt nach Süden, Kondensator Kapatzität: 0,1

nF (FB) |

|

| Abb. 01-01-09: Spitze zeigt nach

Süden, Kapazität 1 uF, sehr lange Struktur nach

Süden (FB) |

|

| Abb. 01-01-10: Rechtsgewinde mit

Struktur nach Westen, Linksgewinde mit Struktur nach

Süden (FB) |

|

| Abb. 01-01-11: beide Spulen in Reihe

geschaltet und mit Kondensatoren belastet. (FB) |

|

| Abb. 01-01-12: beide Spulen in Reihe

geschaltet, Rechts nach Westen, Links nach Süden.

(FB) |

|

| Abb. 01-01-13: in Reihe geschaltet

(FB) |

|

| Abb. 01-01-14: Statt mit einem

Kondensator an den Klemmen führt auch die Verbindung

mit einem Kunstoff-Kabelbinder zu großen Strukturen

entlang der Spulenachse. Offensichtlich leitet der

Kunststoff die Strömung hindurch. (FB) |

|

| Abb. 01-01-15: beide Spulen in Reihe

geschaltet, dabei mit Kabelbindern "leitend"

verbunden. (FB) |

|

| Abb. 01-01-16: Eine durchbohrte

Kupferscheibe als Hindernis. (FB) |

|

| Abb. 01-01-17: die Kupferscheibe

verhindert die Ausbreitung der Strömung an der

Spitze der Spule (FB) |

|

| Abb. 01-01-18: Kupferscheibe um 180°

gedreht (Ziehrichtung hat Einfluß). (FB) |

1.2 Anregung mit Augenstrahl oder Laserpuls und anderen

|

Abb. 01-02-01: Anregung mit einem

Laserpulsaus soliton.htm#kapitel-07 |

|

| Abb. 01-02-02: Anregung mit

Augenstrahl bei offenem und kurzgeschlossenen

Drähten. Zeitliches Verhalten der Länge der Struktur aus augenstrahl.htm#kapitel-03-02-03 |

|

Abb. 01-02-03:

aus augenstrahl.htm#kapitel-03-02-03 |

|

Abb. 01-02-04:

aus augenstrahl.htm#kapitel-03-02-03 |

2. Aufbau schematisch

|

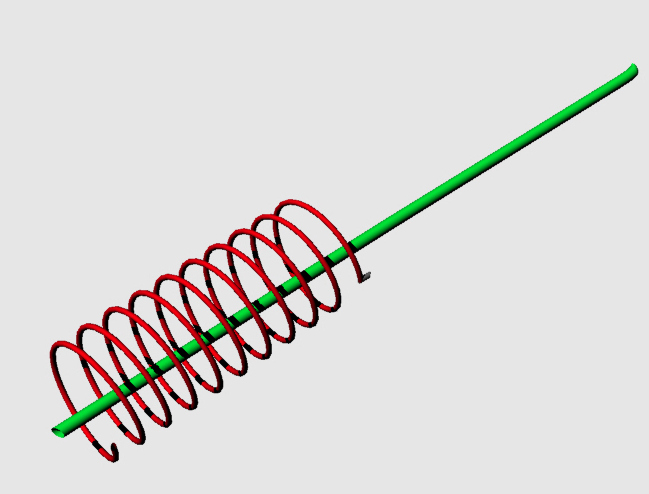

| Abb. 02-01: Stab und Spule (FB) |

|

| Abb. 02-02: Stab und Spule sind

miteinander verbunden. Das Element rechts (lila)

schließt den Kreis Das linke Ende ist die "Spulenseite", das rechte die "Griffseite". (FB) |

|

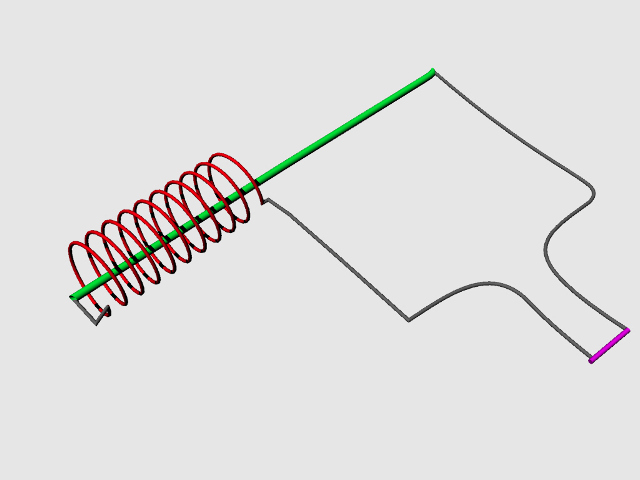

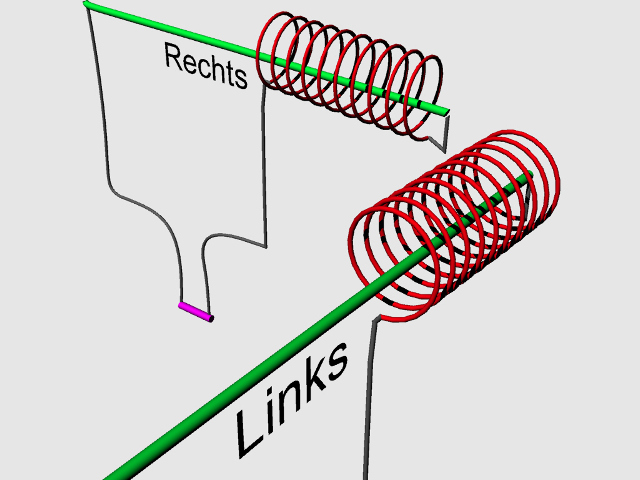

| Abb. 02-03: Zwei Bauarten:

Rechtsgewinde und Linksgewinde (FB) |

Für jeden der beiden Aufbauten gilt:

Wenn es das gleiche Medium ist, das durch beide Elemente (Stab und Spirale) fließt, dann können - bei richtiger Polung - die Wirkungen vom Stab auf die Strömung in der Spirale und die von der Spirale auf den Stab dafür sorgen, daß es zu einer Selbstverstärkung und damit zur Beschleunigung des fließenden Mediums (Flußverstärker) kommt.

3. andere Materialien, Ausrichtung

3.1 ohne Beachtung der Ziehrichtung

weißer Kunststoffdraht

vor der Wintersonnenwende 21.12.2023 raunaechte.htm#kapitel02

|

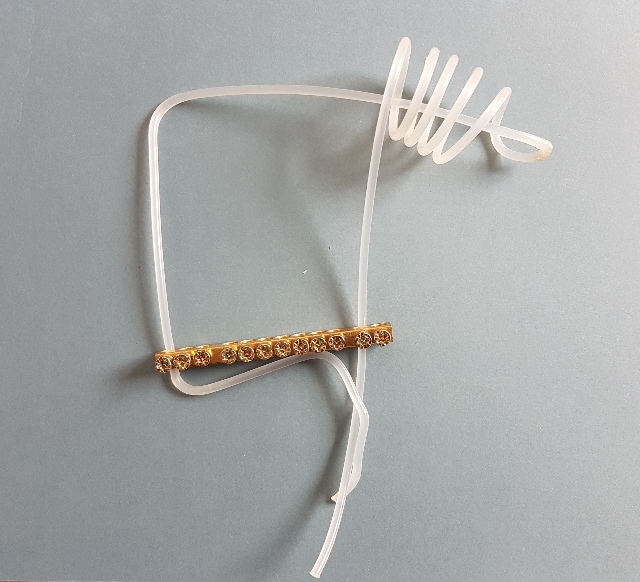

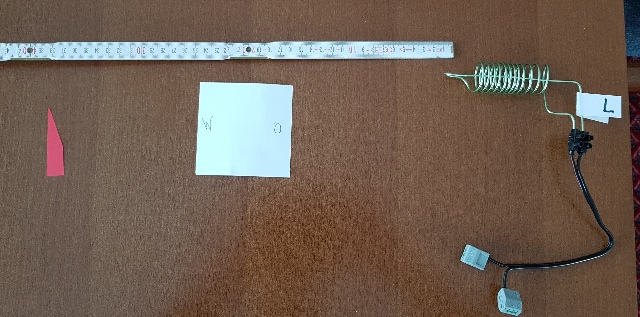

| Abb. 03-01-01: Kunststoff-Draht, 3 mm

vor der Wintersonnenwende 21.12.2023 Linksgewinde, schwache Strömung in Ost-West-Achse Zeigt die Spitze (rechts) (Spulenseite) nach Osten, geht die Strömung nach Westen, bei Ausrichtung der Spulenseite nach Westen, dann geht die Strömung ebenfalls nach Westen. Die Klemme aus Messing wirkt nur als schwaches Element zum Schließen der Schleife Bei der Ausrichtung Nord-Süd-Richtung gibt es keine Strömung. Ziehrichtung nachträglich bestimmt: von der Spule ausgehend (FB) |

|

| Abb. 03-01-02: Berühren sich die beiden Enden (Kurzschluß), gibt es eine starke Strömung in der Schleife. Das Verhalten bezüglich der Himmelsrichtung ist wie bei geöffneter Schleife (FB) |

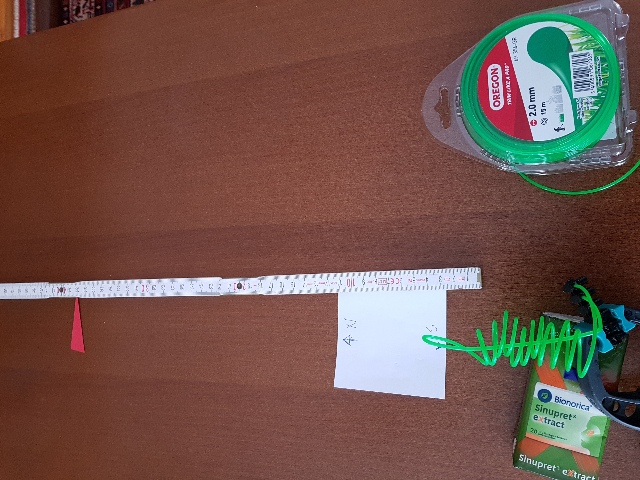

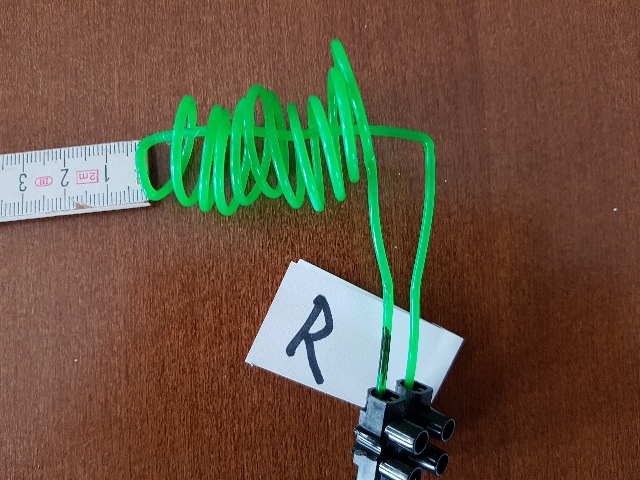

Grüner Kunsstoffdraht für Motorsense

vor der Wintersonnenwende 21.12.2023 raunaechte.htm#kapitel02

|

| Abb. 03-01-03: Kunststoffdraht für

Motorsense, Nord links, Zollstock links, Linksgewinde,

Spulenseite Ziehrichtung nachträglich bestimmt: vom Stab ausgehend (FB) |

|

| Abb. 03-01-04: Kunststoffdraht für

Motorsense, Nord links, Zollstock links, Linksgewinde,

Spulenseite Ziehrichtung nachträglich bestimmt: vom Stab ausgehend (FB) |

|

| Abb. 03-01-05: Kunststoffdraht für

Motorsense, Nord links, Zollstock rechts, Rechtsgewinde,

Spulenseite Ziehrichtung nachträglich bestimmt: von der Spule ausgehend (FB) |

|

|

| Abb. 03-01-06: Kunststoffdraht für

Motorsense, Nord links, Zollstock rechts, Rechtsgewinde,

Spulenseite Ziehrichtung nachträglich bestimmt: von der Spule ausgehend (FB) |

|

| Abb. 03-01-07: Kunststoffdraht für

Motorsense, Nord rechts, Zollstock links, Rechtsgewinde,

Griffseite Ziehrichtung nachträglich bestimmt: von der Spule ausgehend (FB) |

|

| Abb. 03-01-08: Kunststoffdraht für

Motorsense, Nord rechts, Zollstock links, unten

Rechtsgewinde, oben Linksgewinde,

Griffseite (unten), Spulenseite (oben) (FB) |

Verzinkter Stahldraht

vor der Wintersonnenwende 21.12.2023 raunaechte.htm#kapitel02

|

| Abb. 03-01-09: Verzinkter Stahldraht,

West links, Ost rechts, Zollstock links, Rechtsgewinde,

Spulenseite, Ziehrichtung nachträglich bestimmt: vom

Stab ausgehend (FB) |

|

| Abb. 03-01-10: Verzinkter Stahldraht, West links, Ost rechts, Zollstock links, Rechtsgewinde, Griffseite, Ziehrichtung nachträglich bestimmt: vom Stab ausgehend (FB) |

|

| Abb. 03-01-11: Verzinkter Stahldraht,

West links, Ost rechts, Zollstock links, Linksgewinde,

Griffseite Ziehrichtung nachträglich bestimmt: von der Spule ausgehend (FB) |

|

| Abb. 03-01-12: Verzinkter Stahldraht,

West links, Ost rechts, Zollstock links, Linksgewinde,

Griffseite Ziehrichtung nachträglich bestimmt: von der Spule ausgehend (FB) |

|

| Abb. 03-01-13: Verzinkter Stahldraht, West links, Ost rechts, Zollstock links, Linksgewinde, Spulenseite, Ziehrichtung nachträglich bestimmt: von der Spule ausgehend (FB) |

Aluminiumdraht

vor der Wintersonnenwende 21.12.2023 raunaechte.htm#kapitel02

|

| Abb. 03-01-14: Aluminiumdraht 2mm, West links, Ost rechts, Zollstock links, Linksgewinde, Spulenseite, Ziehrichtung nachträglich bestimmt: von der Spule ausgehend (FB) |

|

| Abb. 03-01-15: Aluminiumdraht 2mm, West links, Ost rechts, Zollstock rechts, Linksgewinde, Spulenseite, Ziehrichtung nachträglich bestimmt: von der Spule ausgehend (FB) |

|

| Abb. 03-01-16: Aluminiumdraht 2mm,

Süd links, Nord rechts, Zollstock rechts, Rechtsgewinde,

Spulenseite, Ziehrichtung nachträglich bestimmt: von

der Spule ausgehend (FB) |

|

| Abb. 03-01-17: Aluminiumdraht 2mm, Süd links, Nord rechts, Zollstock links, Rechtsgewinde, Spulenseite, Ziehrichtung nachträglich bestimmt: von der Spule ausgehend (FB) |

3.2 Mit Beachtung der Ziehrichtung

(schwarze Markierung an der Spitze)

Grüner Kunststoffdraht für Motorsense

vor der Wintersonnenwende 21.12.2023 raunaechte.htm#kapitel02

|

| Abb. 03-02-01: Kunststoffdraht für

Motorsense, Süd links, Nord rechts, Zollstock links,

Linksgewinde, Ziehrichtung von der Spule weg,

Spulenseite (FB) |

|

| Abb. 03-02-02: Kunststoffdraht für

Motorsense, Süd links, Nord rechts, Zollstock links,

Linksgewinde, Ziehrichtung von der Spule weg,

Spulenseite (FB) |

|

| Abb. 03-02-03: Kunststoffdraht für

Motorsense, Süd links, Nord rechts, Zollstock links,

Linksgewinde, Ziehrichtung von der Spule weg,

Griffseite (FB) |

|

| Abb. 03-02-04: Kunststoffdraht für

Motorsense, West links, Ost rechts, Zollstock links,

Rechtsgewinde, Ziehrichtung von der Spule weg,

Griffseite (FB) |

|

| Abb. 03-02-05: Kunststoffdraht für

Motorsense, West links, Ost rechts, Zollstock links,

Rechtsgewinde, Ziehrichtung von der Spule weg,

Spulenseite (FB) |

|

| Abb. 03-02-06: Kunststoffdraht für

Motorsense, West links, Ost rechts, Zollstock links,

Rechtsgewinde, Ziehrichtung von der Spule weg,

Spulenseite (FB) |

Schweißdraht (Stahl), verkupfert

vor der Wintersonnenwende 21.12.2023 raunaechte.htm#kapitel02

|

| Abb. 03-02-07: Schweißdraht

verkupfert, Süd links, Nord rechts, Zollstock links,

Rechtsgewinde, Ziehrichtung vom Stab weg, Griffseite

(FB) |

|

| Abb. 03-02-08: Schweißdraht

verkupfert, Süd links, Nord rechts, Zollstock links,

Rechtsgewinde, Ziehrichtung vom Stab weg,

Spulenseite (FB) |

|

| Abb. 03-02-09: Schweißdraht

verkupfert, West links, Ost rechts, Zollstock links,

Linksgewinde, Ziehrichtung vom Stab weg, Spulenseite

(FB) |

|

| Abb. 03-02-10: Schweißdraht

verkupfert, West links, Ost rechts, Zollstock links,

Linksgewinde, Ziehrichtung vom Stab weg, Griffseite

(FB) |

verzinkter Stahldraht

vor der Wintersonnenwende 21.12.2023 raunaechte.htm#kapitel02

|

| Abb. 03-02-11: verzinkter Stahldraht,

West links, Ost rechts, Zollstock links,

Rechtsgewinde, Ziehrichtung von der Spule weg,

Spulenseite (FB) |

|

| Abb. 03-02-12: verzinkter Stahldraht,

West links, Ost rechts, Zollstock links,

Rechtsgewinde, Ziehrichtung von der Spule weg,

Griffseite (FB) |

|

| Abb. 03-02-13: verzinkter Stahldraht,

West links, Ost rechts, Zollstock links,

Linksgewinde, Ziehrichtung von der Spule weg,

Griffseite (FB) |

|

| Abb. 03-02-14: verzinkter Stahldraht,

West links, Ost rechts, Zollstock links,

Linksgewinde, Ziehrichtung von der Spule weg,

Spulenseite (FB) |

|

| Abb. 03-02-15: verzinkter Stahldraht,

Süd links, Nord rechts, Zollstock links,

Rechtsgewinde, Ziehrichtung von der Spule weg,

Spulenseite (FB) |

|

| Abb. 03-02-16: verzinkter Stahldraht,

Süd links, Nord rechts, Zollstock links,

Rechtsgewinde, Ziehrichtung von der Spule weg,

Griffseite (FB) |

schwarzer Blumenbindedraht (weicher Stahl)

vor der Wintersonnenwende 21.12.2023

|

| Abb. 03-02-17: schwarzer

Blumenbindedraht, Süd links, Nord rechts, Zollstock

links, Rechtsgewinde, Ziehrichtung von der Spule

weg, Spulenseite (FB) |

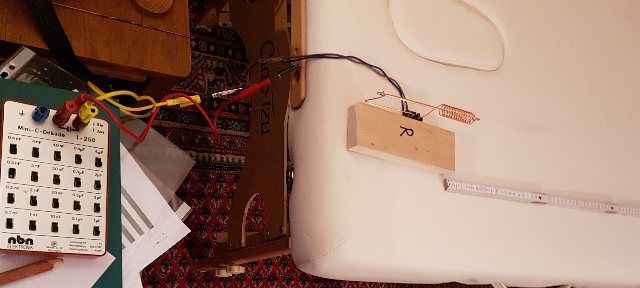

4. Abschluß mit veränderlichem Ohmschen Widerstand

4.1 Aufbau und Ausrichtung

vor der Wintersonnenwende 21.12.2023 raunaechte.htm#kapitel02

|

| Abb. 04-01-01: Aluminiumdraht 2mm,

Süd links, Nord rechts, Zollstock links,

Rechtsgewinde, Ziehrichtung von der Spule weg (FB) |

|

| Abb. 04-01-02: Aluminiumdraht 2mm,

Süd links, Nord rechts, Zollstock links,

Rechtsgewinde, Ziehrichtung von der Spule weg 8fb9 |

|

| Abb. 04-01-03: Aluminiumdraht 2mm, Süd links, Nord rechts, Zollstock links, Rechtsgewinde, Ziehrichtung von der Spule weg, Durchmesser 30 mm (FB) |

|

| Abb. 04-01-04: Aluminiumdraht 2mm,

Nord links, Süd rechts, Zollstock rechts,

Rechtsgewinde, Ziehrichtung von der Spule weg.

Durchmesser 60 mm (FB) |

|

| Abb. 04-01-05: Aluminiumdraht 2mm, Nord links, Süd rechts, Zollstock rechts, Rechtsgewinde, Ziehrichtung von der Spule weg. Durchmesser 60 mm und 30 mm (FB) |

|

| Abb. 04-01-06: Aluminiumdraht 2mm,

Süd links, Nord rechts, Zollstock links,

Rechtsgewinde, Ziehrichtung von der Spule weg,

Durchmesser 60 mm (FB) |

|

| Abb. 04-01-07: Aluminiumdraht 2mm,

Ost links, West rechts, Zollstock rechts,

Linksgewinde, Ziehrichtung von der Spule weg (FB) |

|

| Abb. 04-01-08: Aluminiumdraht 2mm,

vorne Ost, hinten West, Rechtsgewinde, Ziehrichtung

von der Spule weg (FB) |

|

| Abb. 04-01-09: Aluminiumdraht 2mm,

vorne Ost, hinten West, Rechtsgewinde, Ziehrichtung

von der Spule weg (FB) |

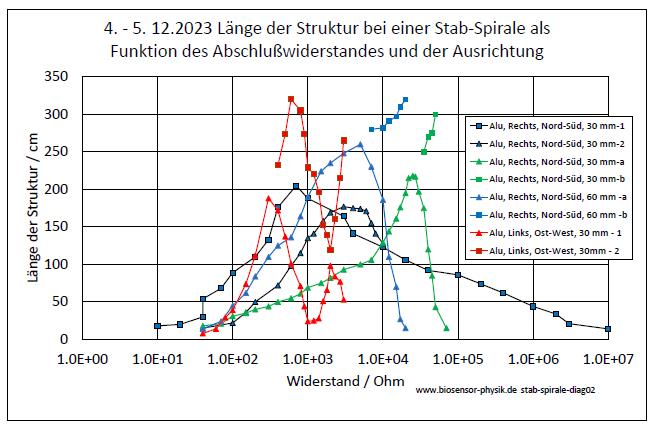

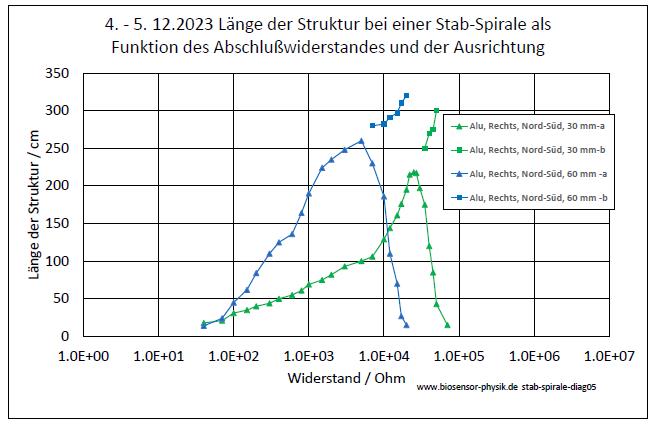

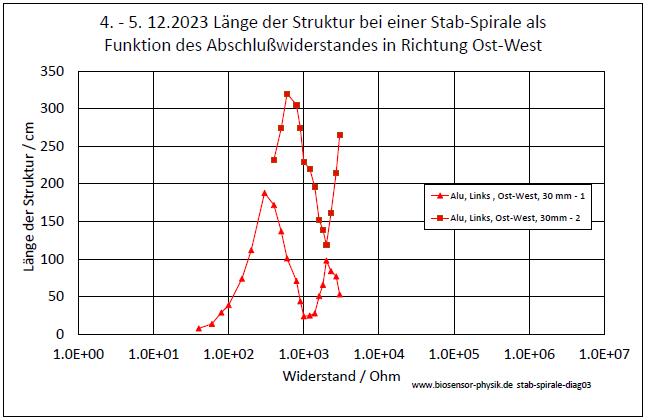

4.2 Gemessene Längen, von der Spule aus bis zur ersten bzw. auch zweiten charakteristischen Position

"Knoten"

vor der Wintersonnenwende 21.12.2023 raunaechte.htm#kapitel02

|

| Abb. 04-02-01: Aluminiumdraht 2mm,

Die Länge bis zu einem Knoten hängt vom Abschlußwiderstand

und von der Ausrichtung (Kurs) ab.

Nord-Süd und Ost-West Bei speziellen Widerständen spalten sich die Strukturen auf in zwei Teile, der eine wird mit zunehmendem Widerstand größer, der andere kleiner. (FB) |

|

| Abb. 04-02-02: Aluminiumdraht 2mm,

Länge bis zu einem Knoten, Ausrichtung Nord-Süd Bei beiden Aufbauten (30 mm und 600 mm Spulendurchmesser) spaltet sich die Struktur oberhalb von einem festen Wert auf in eine, die mit dem Widerstand länger wird und eine die kürzer wird. (FB) |

|

| Abb. 04-02-03: Aluminiumdraht 2mm,

Länge bis zu einem Knoten. Ausrichtung Ost-West Die Aufspaltung bei zunehmendem Widerstand ist sogar an zwei Widerstandswerten zu finden. (FB) |

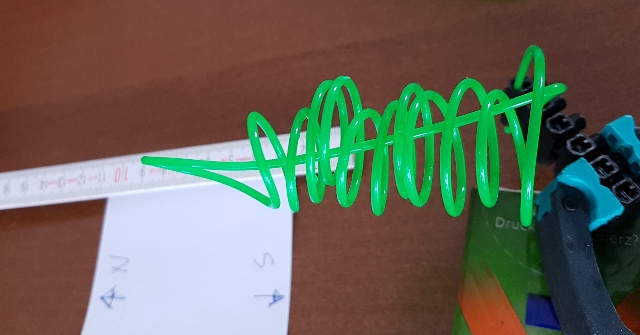

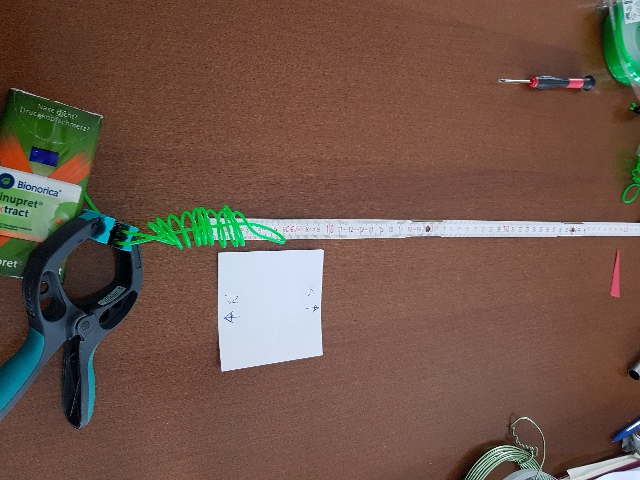

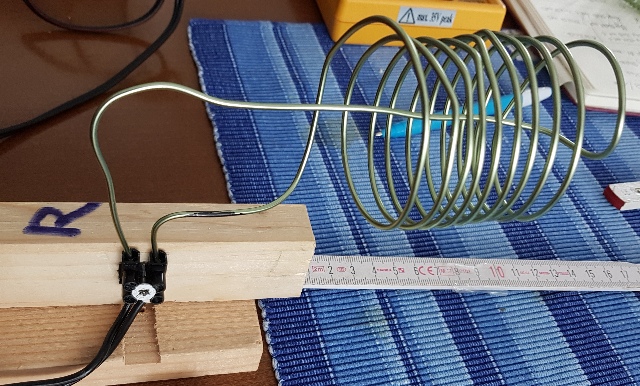

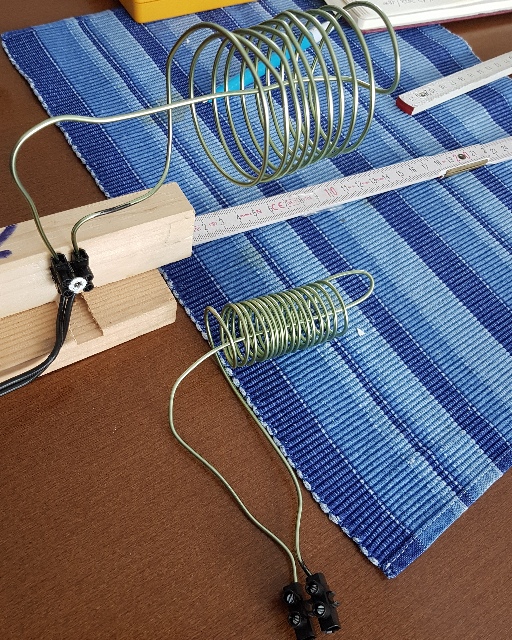

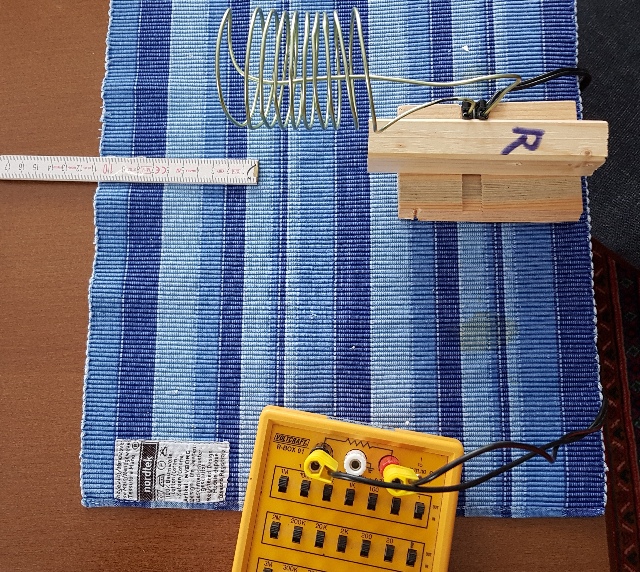

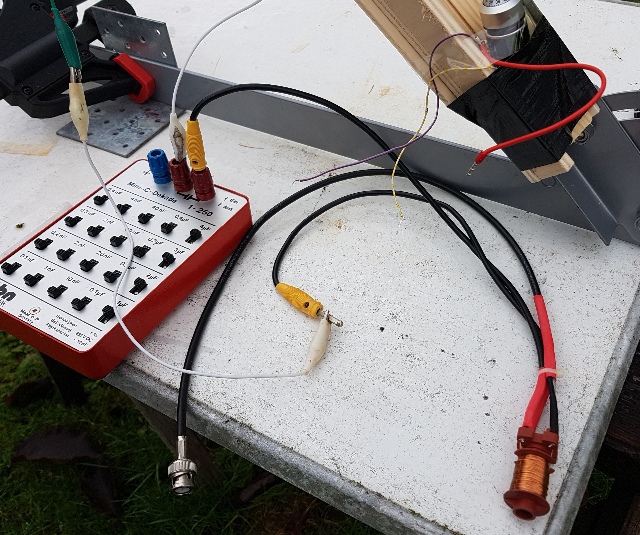

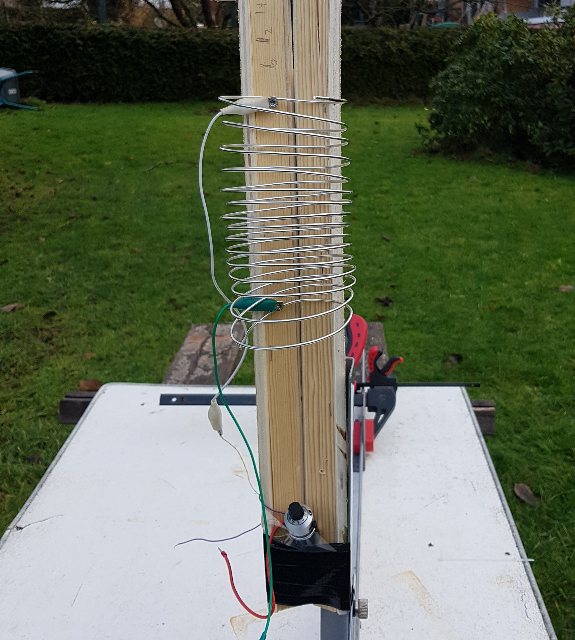

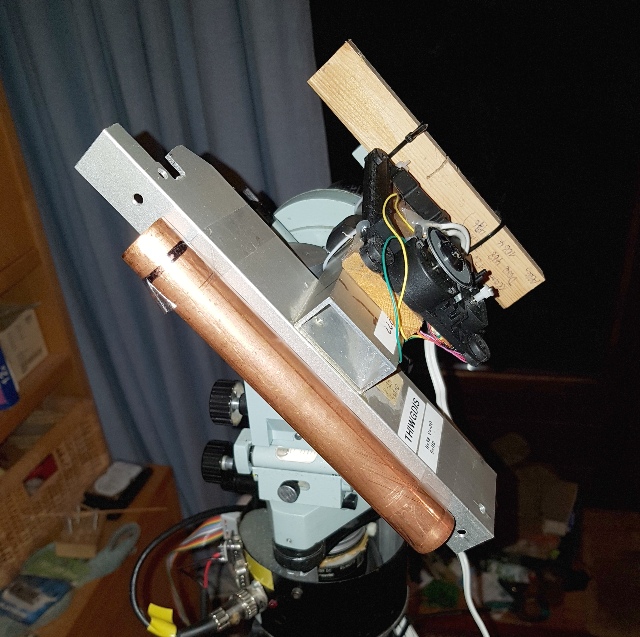

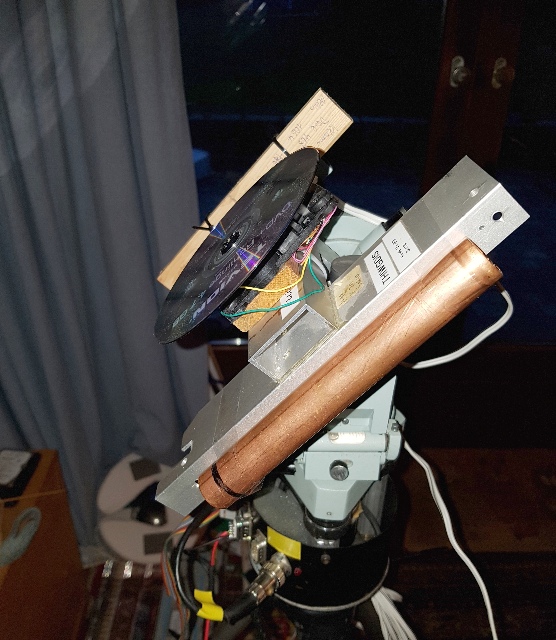

5. Spirale senkrecht zur Erdachse

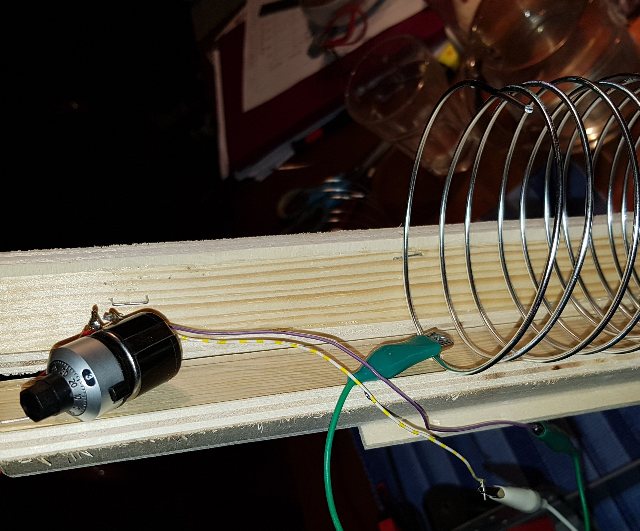

5.1 Aufbau

Die Achse der Spirale ist so orientiert, daß sie senkrecht zur Erdachse steht,

und die Ziehrichtung (Spitze des Drahtes beim Ziehen) zeigt von der Erde weg.

So gehen einerseits die von der Zentrifugalkraft der Erde angetriebenen Wellen/Teilchen sowie andererseits die von der Strömung innerhalb des Drahtes aktive-elemente.htm ebenfalls nach außen.

Dadurch entsteht ohne äußere Anregung eine Strömung entlang der Spulenachse nach außen.

Werden die beiden Enden der Spule mit einem ohmschen Widerstand verbunden, dann intensiviert dies abhängig vom Widerstandswert die Strömung.

vor der Wintersonnenwende 21.12.2023

|

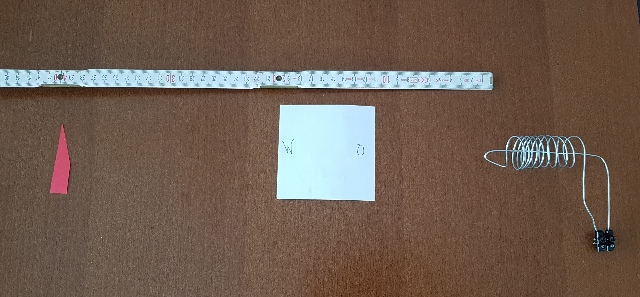

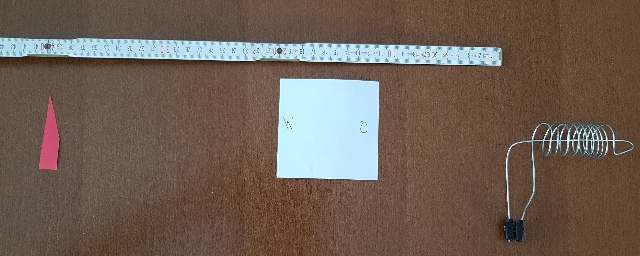

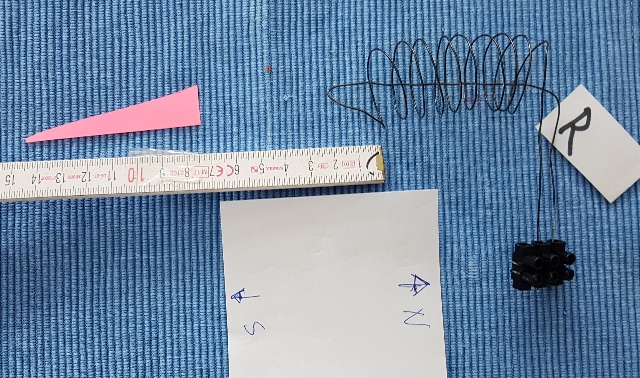

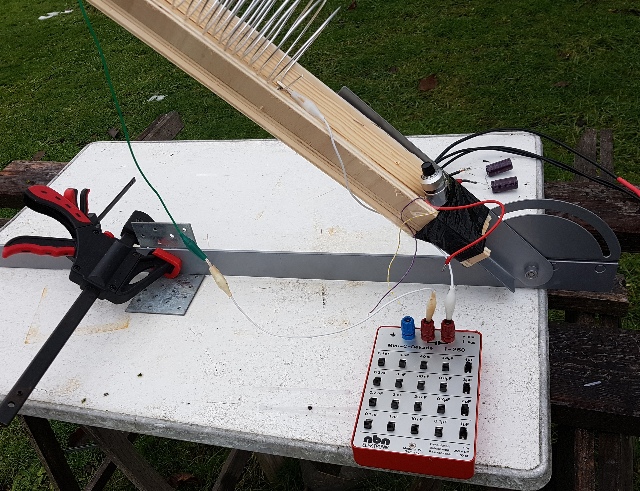

| Abb. 05-01: Links und rechts

gewendelte Spirale. Die Ziehrichtung (Spitze) ist

oben mit schwarzem Filzstift markiert. (FB) |

|

| Abb. 05-02: Aluminiumdraht,

Bastelbedarf (FB) |

|

| Abb. 05-03: Ausrichtung: Spitze der Ziehrichtung des Drahtes ist oben, Achse zeigt nach Süden (rechts), Neigung: 40° zum Boden und 50° senkrecht zur Erdachse (geografische Beite 50 °) |

|

| Abb. 05-04: einstellbarer Winkel (FB) |

|

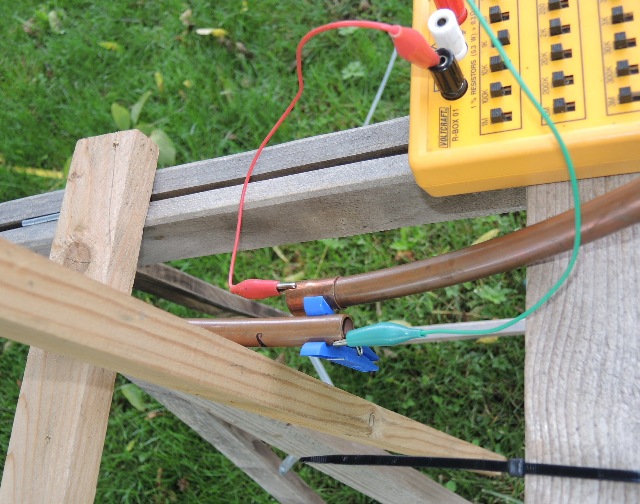

| Abb. 05-05: Die Spirale hängt oben im

V-förmigen Holzaufbau lose an einer Schraube.(FB) |

|

| Abb. 05-06: Auch unten ist sie mit

einer Schraube fixiert. Zwischen beiden Schrauben

ist mit Krokodilklemmen ein Zehngang-Potentiometer

100 kOhm angeschlossen. |

|

| Abb. 05-07: Drehknopf am

Potentiometer Anzeige für die zehn Umdrehungen

(FB) |

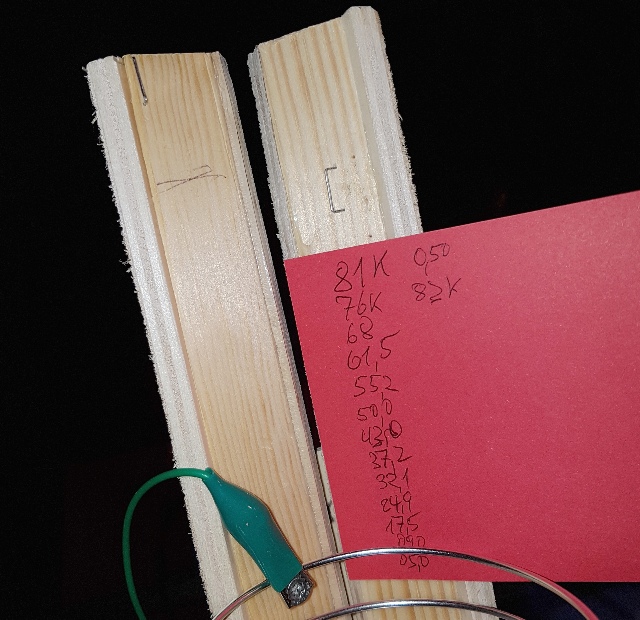

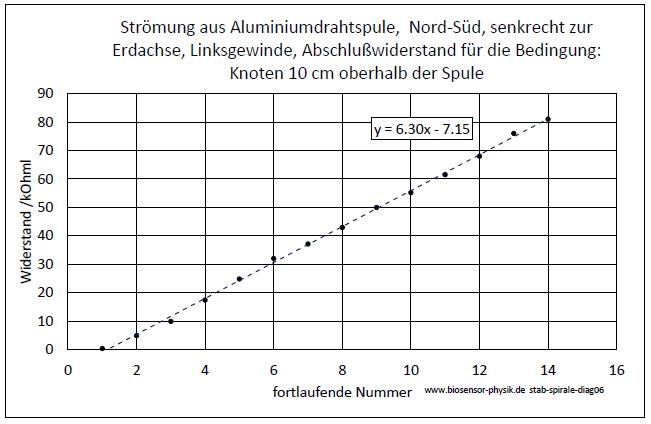

5.2 Einfluß des Abschlußwiderstands auf die Position eines Knotens am Spulenausgang

vor der Wintersonnenwende 21.12.2023

|

| Abb. 05-02-01: In Längsachse der

Spule ließen sich mehrere Knoten finden, deren

Position sich beim Verändern des Widerstandes

verschoben. Bei diesem Experiment wurde der

Widerstand des Potis wurde jeweils so eingestellt,

daß genau an der Strichmarke (etwa 10 cm

über dem Spulenende) ein Knoten zu finden war. (FB) |

|

| Abb. 05-02-02: Beim Verstellen des

Widerstandes findet man, daß es eine Reihe von

Knoten entlang der Spulenachse gibt, deren

Positionen sich mit dem eingestelltem Widerstand

verändern. Die Daten gelten jeweils, wenn ein Knoten genau die Position der Strichmarke bei 10 cm erreicht hat. Ändert man den Widerstand vom Kurzschluß (0 Ohm) bis zu 100 kOhm, dann wandert der Reihe nach ein Knoten nach dem andern an der Strichmarke vorbei. Aufgetragen ist der jeweilige Widerstand über der Nummer des Knotens. Es zeigt sich ein linearer Zusammenhang: etwa alle 6,3 kOhm erscheint ein neuer Knoten an der Marke. (FB) |

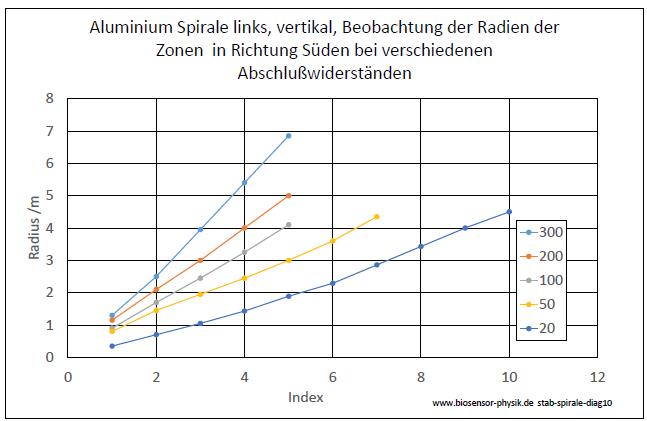

5.3 Einfluß des Abschlußwiderstandes auf die Position mehrere Knoten

vor der Wintersonnenwende 21.12.2023

|

| Abb. 05-03-01: Bei festen

Einstellungen des Widerstandes wurden die Positionen

der zugehörigen Knoten bestimmt. Spulenachse und

Holzlatte zeigen schräg nach oben (Süden, senkrecht

zur Erdachse) (FB) |

|

| Abb. 05-03-02: Jeweilige Positionen

einer Reihe von Knoten für einen vorgegebenen

Widerstand im Bereich von 30 kOhm bis 41 kOhm. Die Kurven im rechten Bereich (niedriger Widerstand) sind flacher, d.h. der Abstand der Knoten ist dort geringer, es gibt mehr Knoten pro Längeneinheit, d.h. die Strömung ist stärker. Im linken Bereich (hoher Widerstand) sind die Knoten weiter auseinander, d.h. die Strömung ist schwächer. (FB) |

|

| Abb. 05-03-03: Aus der Steigung der

einzelnen Geraden im vorherigen Diagramm bestimmt: Mittlerer Abstand der Knoten als Funktion des Widerstandes. links: kleinerer Widerstand --> Viele Knoten, dichter beeinander, rechts: größerer Widerstand --> wenige Knoten, weiter auseinander. |

5.4 Vergleich mit einer Toriodspule

|

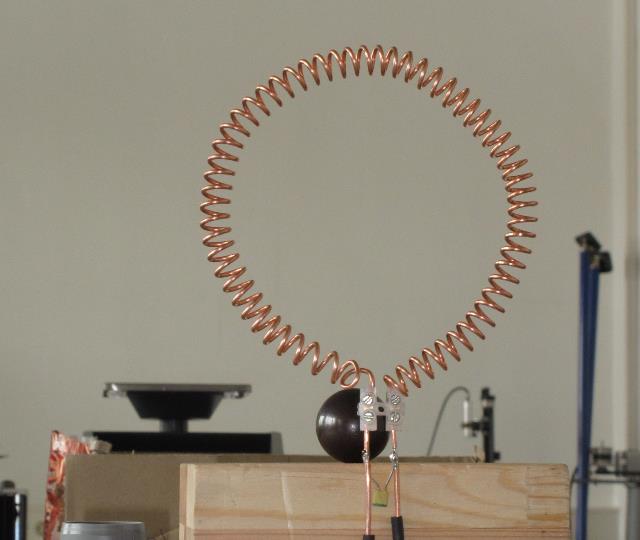

| Abb. 05-04-01: Durch eine

Toroidspule fließt ein extrem kleiner Gleichstrom

von mehreren NanoAmpere. Dabei entsteht in Längsachse der Spule ein Muster ("Fischgräte") Aus wbm-2016-teil01.pdf |

|

| Abb. 05-04-02: Analoges Verhalten

gibt es bei einer Toroidspule bei unterschiedlichen

Gleichströmen. Die Anzahl der "Fischgräten" hängt von der Stärke des Stromes ab. Im Prinzip sind es "Abflußkanäle", die bei den "Knoten" von der Spulenachse zur Seite gehen. Bei 30 nA (links) ist deren Anzahl kleiner als bei 100 nA (rechts). Aus wbm-2016-teil01.pdf |

|

| Abb. 05-04-03: Analog zur

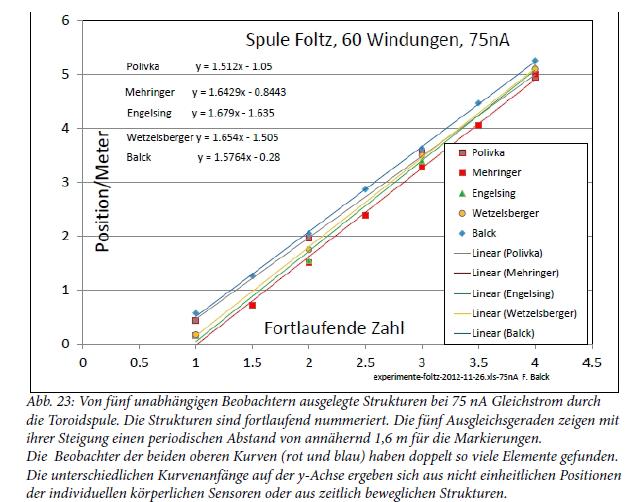

Abbildung 05-03-02: Hier bei der Toroidspule haben für eine Einstellung des Stromes mehrere Beobachter die Position der "Knoten" bestimmt. Die übereinstimmende Steigung der Geraden ist eine Bestätigung für die zugrunde liegende Gesetzmäßigkeit. Aus wbm-2016-teil01.pdf |

5.5 "Fischgräten", Elemente einer vermuteten feinstofflichen Strömung

|

Abb. 05-05-00: Mit Eisenfeilspänen

sichtbar gemacht: Magnetfeldlinien.

aus erdmagnetfeld.htm |

|

| Abb. 05-05-01: Mit Eisenfeilspänen

sichtbar gemacht: Magnetfeldlinien. Sie geben die

Richtung des magnetischen Feldes an ausgewählten

Orten an. Weil sich gleichnamige Pole abstoßen,

bleiben die Ketten mit den Eisenteilchen jeweils auf

Abstand. Das bedeutet aber, daß überall auch dort

ein Feld ist, wo kein Eisen ist. Bildungsgesetz für die Ketten der Eisenteilchen: a) die Linien sind so kurz wie möglich, sie verhalten sich wie ein elastisches Gummiband b) sie stoßen einander ab. c) die Anzahl der Linien pro Fläche bzw. Volumen nimmt mit der Stärke des Feldes zu. siehe felder.htm#kapitel-02 |

|

Abb. 05-05-02: Mit Eisenfeilspänen

sichtbar gemacht: Magnetfeldlinien innerhalb einer

Spuleaus fliess-richtung.htm#kapitel-01-02 |

|

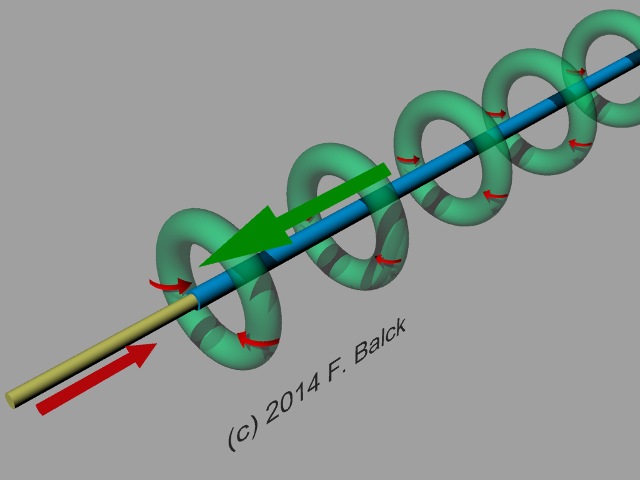

| Abb. 05-05-03: Verknüpfung von

elektrischem Strom und magnetischem Fluß:

Magnetfeldlinien in einer Leiterschleife,

schematische Anordnung mit diskreten Linien, deren

Position ist willkürlich gezeichnet, auch in den

Zwischenräumen gibt es das Magnetfeld. Die Linien sind geschlossen, sie umströmen die Leiterschleife ringförmig. Innen sind sie dicht beieinander, außen weiter auseinander. Die Dichte der Linien (Anzahl der Linien pro Volumen) nimmt mit der Feldstärke zu, deren Abstand verringert sich dabei. aus flachspule.htm |

|

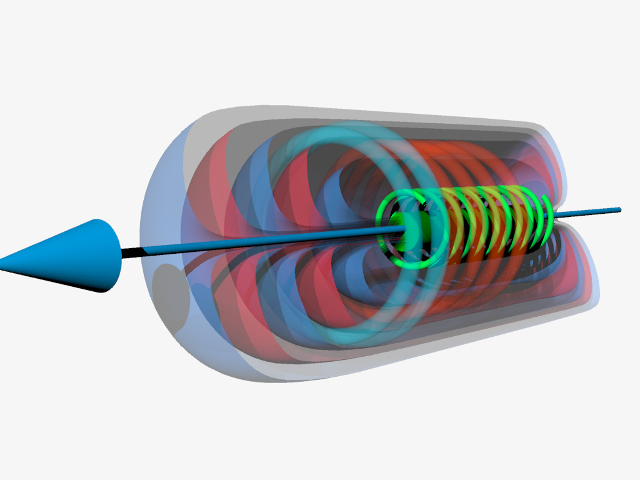

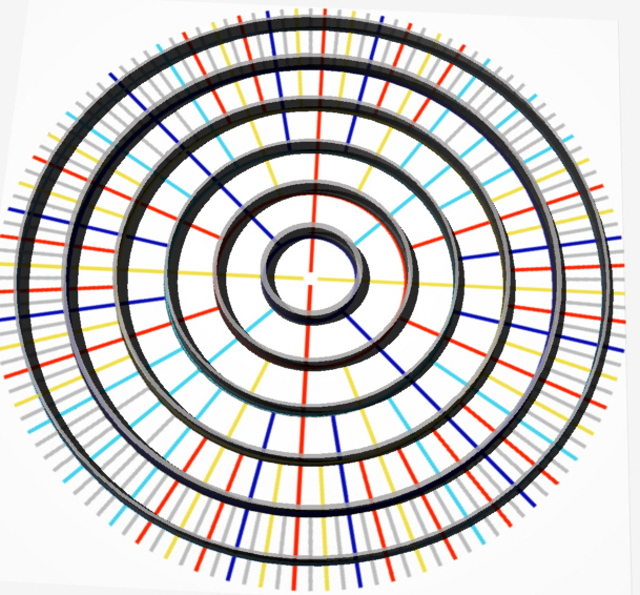

| Abb. 05-05-04: grob schematisch Annahme: Ein Objekt (hier eine Spule) erzeugt im Innenraum eine Strömung entlang deren Längsachse (blauer Pfeil). aus den Beobachtungen abgeleitet: Diese Strömung wechselwirkt mit der feinstofflichen Materie nicht nur innen sondern auch im Außenraum. Durch Mitnahmeeffekte entsteht eine großräumige Wirbelzone, wobei Teile dieser Materie innerhalb der Spule vom Eingang rechts zum Ausgang links und von dort im Außenraum wieder zurück zum Eingang strömen (vergleichbar mit den Feldlinien bei einer stromdurchflossenen Spule). Bei den Strukturen mit den "Fischgräten" handelt es sich um mehrlagige schalenförmig angeordnete dreidimensionale Hüllen. Sie sind durch Zwischenräume (Zonen mit abstoßenden Eigenschaften) voneinander abgegrenzt. Die roten Pfeile markieren die Stellen, an denen die "Gräten" aus dem "Rückgrat" austreten. Die von der blauen Strömung mitgenommenen feinstoffliche Materie strömt in den Flächen wieder zurück zum Eintrittspunkt des Strömungserzeugers. (FB) |

|

| Abb. 05-05-05: Beobachtung: Aus dem Abstand der "Fischgräten" und damit der Schalen läßt sich die Stärke der Strömung abschätzen. Je schwächer die Strömung ist, um so weniger Schalen gibt es pro Volumen. (FB) |

|

|

|

| Abb. 05-05-06a-c: Beobachtung: Es gibt zwei sich abwechselnde Qualtitäten bei den Schalen. (FB) |

|

| Abb. 05-05-07: Beobachtung bei

einem Lichtleiter: zwischen den Schalen bewegen sich Tori. Nach Aktivierung der Strömung dauert der vollständige Aufbau dieser Struktur eine Zeit von einigen Viertel Minuten. aus fliess-richtung-01.htm |

|

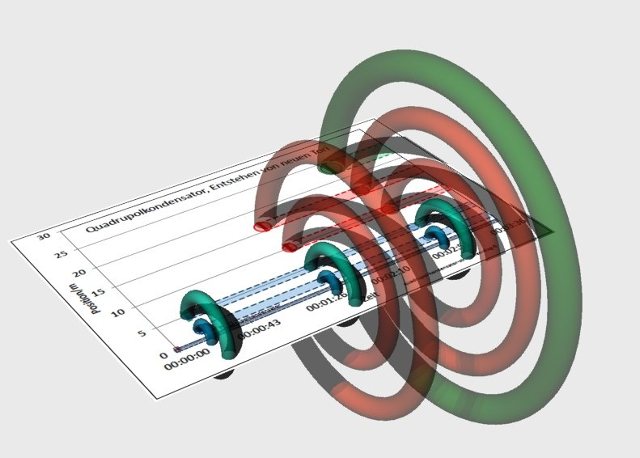

| Abb. 05-05-08: Beobachtung

bei einem Quadrupolkondensator: Strukturen um ein rotierendes elektrisches Feld in einem Quadrupolkondensator. Die Anzahl der Tori nimmt mit Einschaltdauer des Feldes zu. Es handelt sich um konzentrisch angeordnete Straßen parallel zur Kondensatorachse, auf denen die Tori nach außen wandern. aus quadrupol-kondensator.htm |

|

| Abb. 05-05-09: schematische

Modellvorstellung: Zwischen den jeweils roten

und blauen Schalen haben sich rote Tori

gebildet und zwischen den blauen und roten gibt es blaue

Tori. (FB) |

|

| Abb. 05-05-10: Modellvorstellung:

blaue und rote Tori, jeweils konzentrisch zwischen

den blauen und roten Schalen angeordnet. (FB) |

|

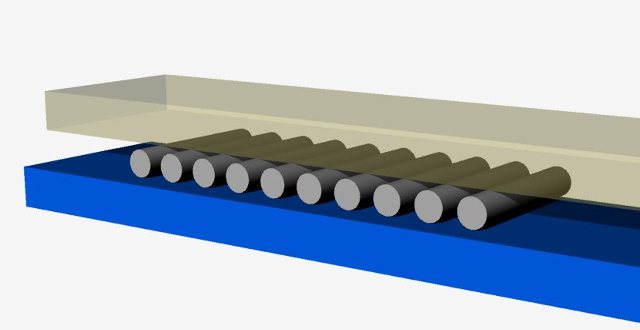

| Abb. 05-05-11: Zylinderrollenlager

als mögliches Modell für die Bildung von

Tori zwischen den Schalen: Zwei Quader (Ebenen) gleiten übereinander. Zwischen ihnen befinden sich rollende Zylinder. Zu der Linearbewegung der Ebenen gehören Rotationsbewegungen der Zylinder. (FB) |

5.6 erweitertes Modell unter Berücksichtigung weiterer Beobachtungen

|

| Abb. 05-06-01: 14.6.2014 Auf dem reichten Ende von dem Holzstab ist ein Scheibenmagnet motiert. Der Stab rotiert langsam um seine Längsachse. aus stromleiter-rotierend.htm#kapitel-03-02es strömt aus dem Boden heraus. |

|

Abb. 05-06-02: Paarweise angeordnete

Zonen, symmetrisch zur Drehachse = horizontale Linie

(Symmetrieachse) Bei unterschiedlichen

Vorzeichen von Drehrichtung und Ausrichtung des

drehenden Körpers tauschen die Zonen ihre

Eigenschaften.

aus stromleiter-rotierend.htm#kapitel-03-03 |

|

aus wasser-ader-zwei.htm#kapitel-05 |

|

| Abb. 05-06-03: liegt die

Symmetrieachse horizontal, findet man im

Außenbereich konzentrisch angeordnete Ringe (Zonen)

mit wechselnder spürbarer Intensität. Die Zonen

unterhalb des Äquators der Spule (grün) haben andere

Qualtitäten als die oberhalb (rot). (FB) |

|

| Abb. 05-06-04: Schnitt senkrecht zur

Spulenachse Steht die Symmetrieachse der Spule vertikal, dann findet man jeweils in der oberen und unteren Hälfte der Spule in den Bereiche zwischen den Ringen stückweise wechselnde spürbare Qualitäten. Die Anzahl solcher Abschnitte nimmt nach außen hin zu. aus kuehlwasser-zwanzig-drei.htm |

|

| Abb. 05-06-05: Die Schalen

bestehen somit aus Flecken mit paarweise wechselnden

spürbaren Qualitäten. Unter jedem Flecken befindet

sich ein abgegrenztes Volumen mit einer

Wirbelstruktur. Die Rotationsrichtung wechselt von

Zelle zu Zelle. (FB) |

6. Weitere Versuche mit Spulen und Abschlüssen

6.1 Aluminiumspirale mit Kondensator

vor der Wintersonnenwende 21.12.2023 raunaechte.htm#kapitel02

|

| Abb. 06-01-01: 10.12.2023 Aluminiumspirale, exakt senkrecht zur Erdachse ausgerichtet. Wenn die Spirale mit einem Kondensator (10 µF) abgeschlossen ist, reichen die Strukturen bis über die Grundstücksgrenzen hinaus. es strömt in den Boden hinein. (FB) |

|

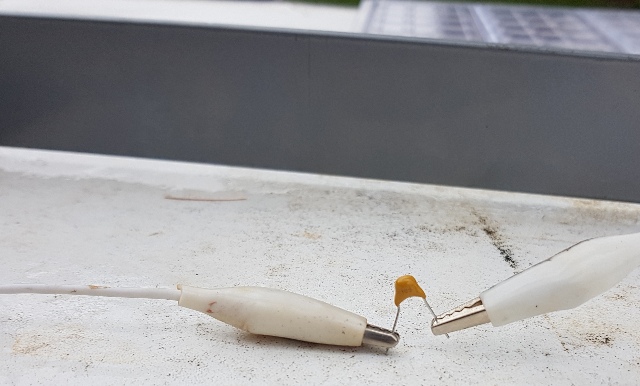

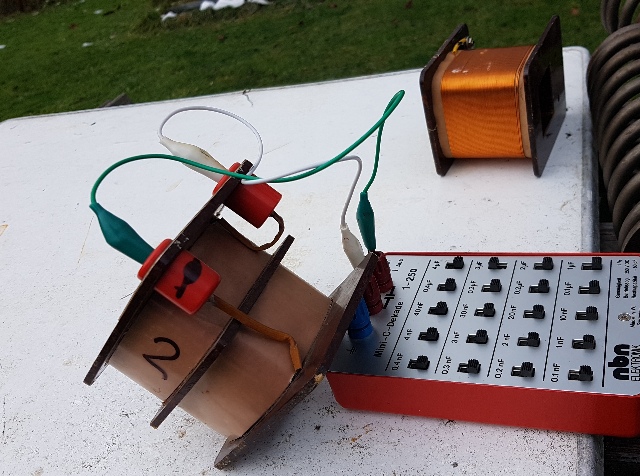

| Abb. 06-01-02: Anschluß der

Kondensatorbank (FB) |

|

| Abb. 06-01-03: Eine Induktivität alle

oder in Reihe mit dem Kondensator verhindert die

Entstehung der Struktur. (FB) |

|

| Abb. 06-01-04: 10.12.2023 Aufbau mit Kondensator 10 µF. Die Strukturen füllen den ganzen Bereich bis zum Zaun im Hintergrund es strömt in den Boden hinein (FB) |

|

| Abb. 06-01-05: Aufbau mit Kondensator

10 µF. Die Strukturen füllen den ganzen Bereich bis

hin zur Kamera aus. (FB) |

|

| Abb. 06-01-07:

Tantalkondensator "105" 1 uF (FB) |

|

| Abb. 06-01-08: die Ebene der

Anschlüsse des Kondensators zeigt Nord-Süd, dabei

entstehen unangenehm spürbare Strukturen (FB) |

|

| Abb. 06-01-09: die Ebene der Anschlüsse des Kondensators zeigt Ost-West, dabei entstehen keine unangenehm spürbaren Strukturen. (FB) |

|

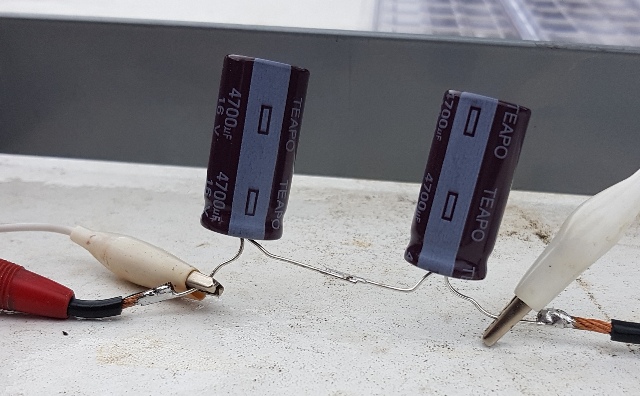

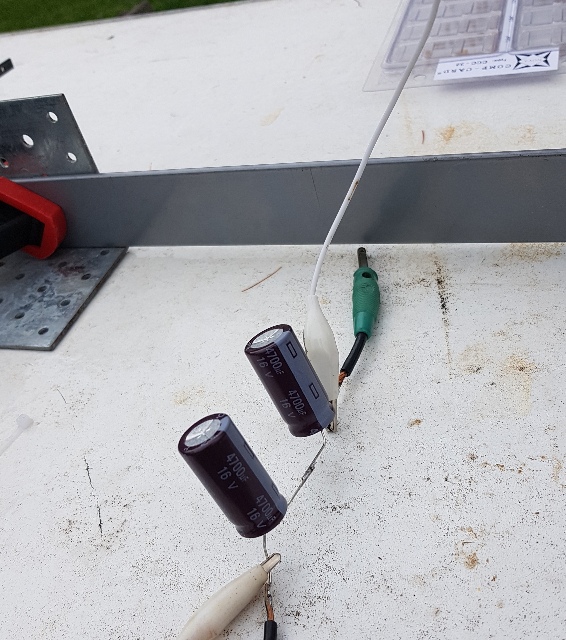

| Abb. 06-01-09: Zwei (gepolte)

Elektrolytkondensatoren mit entgegengesetzter Polung

in Reihe. 4700 µF. Die Drähte zeigen Nord-Süd (FB) |

|

| Abb. 06-01-10: Die Drähte zeigen

Ost-West, es gibt unangenehm spürbare Strukturen

(FB) |

|

| Abb. 06-01-11: Nur ein einzelner

(gepolter) Kondensator: Die Spirale erzeugt keine

großen Strukturen. (FB) |

|

| Abb. 06-01-12: Zwei Kondensatoren in

Reihe, Achse der Drähte zeigt Nord-Süd, es

entstehen riesige Strukturen (FB) |

6.2 Ringkerntrafo

Kommerziell gefertigtes System von mehreren ineinander verschlungenen Ringen

vor der Wintersonnenwende 21.12.2023 raunaechte.htm#kapitel02

|

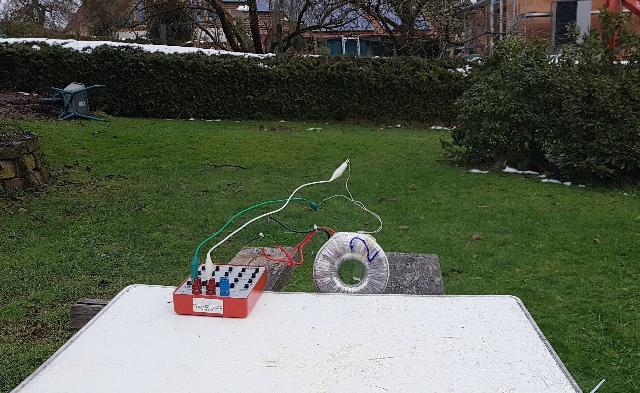

| Abb. 06-02-01: Der Ringkerntrafo hat

mehrere Wicklungen: grau 220V, rot: 34V (FB) |

|

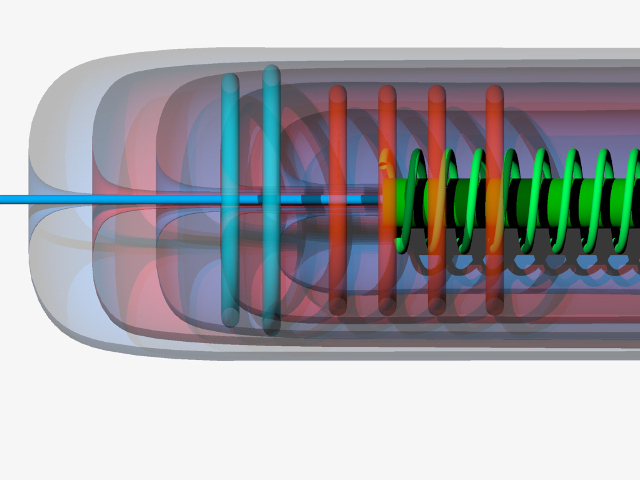

| Abb. 06-02-01a: Aufbau eines

Ringkerntrafos: Grün: Eisenbleche, gelb: eine von mehreren Kupferwindungen, blau: beobachtete feinstoffliche Strömung entlang der Achse. aus fliess-richtung-01.htm |

|

| Abb. 06-02-02: Anschluß der

Kondensatorbank mit 10 uF an die 220V-Wicklung Abstand der "Fischgräten" im Nahbereich der Achse etwa 0,3 m. Die Achse Trafos zeigt Nord-Süd. (FB) |

|

| Abb. 06-02-03: Blick nach Norden,

Anschluß der Kondensatorbank mit 10 uF an die

220V-Wicklung Abstand der "Fischgräten" im Nahbereich der Achse etwa 0,3 m. es strömt in den Boden hinein. (FB) |

|

| Abb. 06-02-04: Süden ist links,

Anschluß der Kondensatorbank mit 10 uF an die

34V-Wicklung Abstand der "Fischgräten" im Nahbereich der Achse ist sehr viel größer, etwa 2 m. (FB) |

6.3 Offener Ring aus Kupferrohr

vor der Wintersonnenwende 21.12.2023 raunaechte.htm#kapitel02

10.12.2023

|

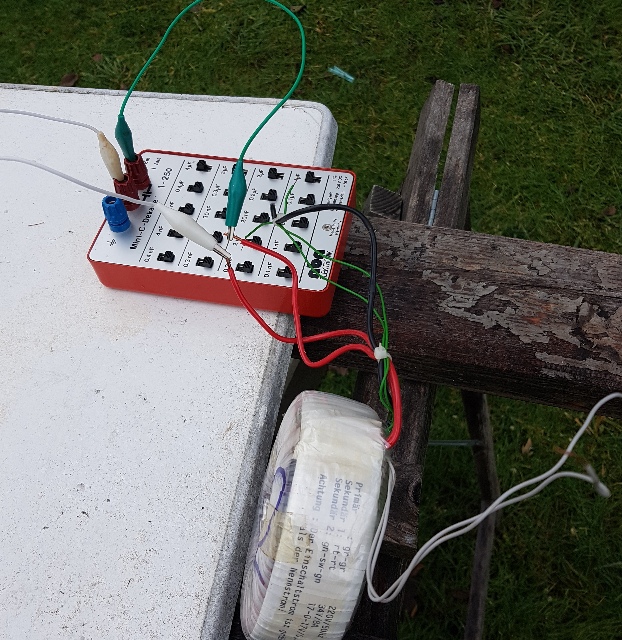

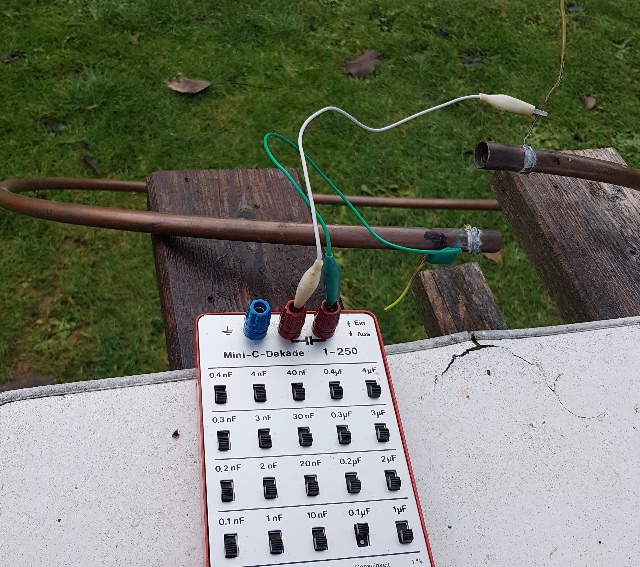

| Abb. 06-03-01: 15 mm Kupferrohr ist

so gebogen, daß sich die Windung bei der Bewegung

von rechts nach links (hier von Nord nach Süd) wie

ein Linksgewinde verhält. Bei dieser

Anordnung ist die Strömung senkrecht zur Erdachse

wirksam. Die Rohrenden sind mit einem 4 uF

Kondensator verbunden. (FB) |

|

| Abb. 06-03-02: Achse des Rohres zeigt

nun senkrecht zur Erdachse, rechts Nord, links Süd.

es strömt in den Boden hinein. (FB) |

|

| Abb. 06-03-03: Blick senkrecht zur

Erdachse in Richtung Nord (FB) |

|

| Abb. 06-03-04: Blick von Nord nach

Süden, Abschluß mit 0.1 uF, Linksgewinde

(FB) |

|

| Abb. 06-03-05: Ring-Achse zeigt links

nach Westen 22.05.2020 aus seums-drei.htm#kapitel-01-02es strömt aus dem Boden heraus. |

|

| Abb. 06-03-06: mit veränderlichem

Widerstand ändert sich der Einfluß des Rings, Rechtsgewinde 22.05.2020 aus seums-drei.htm#kapitel-01-02 |

6.4 Transformatorspule

vor der Wintersonnenwende 21.12.2023 raunaechte.htm#kapitel02

|

| Abb. 06-04-01: Spule mit einer

Linksschraube, Achse ist senkrecht zur Erdachse,

Abschluß mit 3 uF, Die Spule im Hintergrund hat eine Rechtsschraube, sie wirkt nicht in der Nord-Süd-Richtung bzw. senkrecht zur Erdachse. (FB) |

|

| Abb. 06-04-02: 10.12.2023 Die Strukturen habe eine große Reichweite, Abstand der "Fischgräten" im Nahbereich etwa 0,4 m, es strömt in den Boden hinein (FB) |

7. Einfluß der Raunächte, jahreszeitlicher Zyklus

7.1 neun Tage vor der Wintersonnenwende 21.12.2023

|

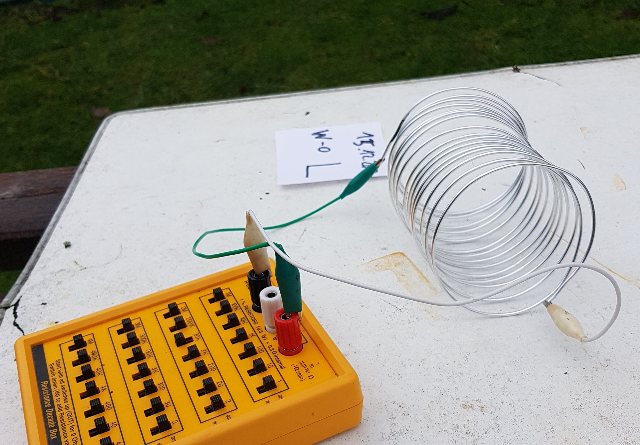

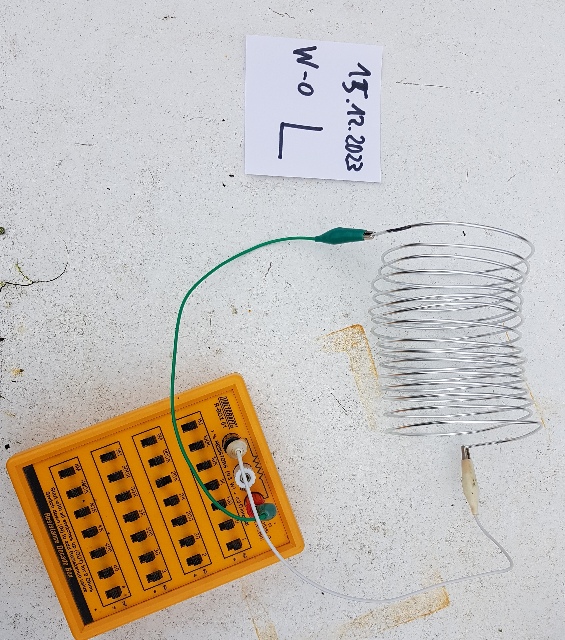

| Abb. 07-01-01: 12.12.2023

neun Tage vor der Wintersonnenwende Links-Spirale, der eine Arm des Winkelmessers zeigt nach Süden, Abschluß mit dem veränderbaren Widerstand (Poti) (FB) |

|

| Abb. 07-01-02: 12.12.2023

neun Tage vor der Wintersonnenwende Links-Spirale, der eine Arm des Winkelmessers zeigt nach Süden, Abschluß mit dem veränderbaren Widerstand (Poti) es strömt in den Boden hinein (FB) |

|

| Abb. 07-01-03: 12.12.2023

neun Tage vor der Wintersonnenwende Links-Spirale, der eine Arm des Winkelmessers zeigt nach Süden (FB) |

|

| Abb. 07-01-04: 12.12.2023

neun Tage vor der Wintersonnenwende Links-Spirale, der eine Arm des Winkelmessers zeigt nach Süden, Abschluß mit dem veränderbaren Widerstand (Poti), unten auf dem Rasen liegt der 5 m Maßstab, mit dem die Positionen der "Fischgräten" bestimmt wurden. es strömt in den Boden hinein (FB) |

|

| Abb. 07-01-05: Position der

"Fischgräten" gegen den Abschlußwiderstand. Bei hohem Widerstand sind die Abstände groß und klein bei geringerem Widerstand. Vermutlich kann man mit dem Widerstand die Stärke der Strömung in Achsenrichtung verändern. Je größer die Strömung ist, um so mehr Wege ("Fischgräten") sind nötig, um den Fluß in einem Bogen seitlich abzuleiten und wieder zur Spule zurückzuführen. (FB) |

|

| Abb. 07-01-05: Legt man an die

Spirale einpolig gegen Erde eine

Hochspannung, so entsteht auch hier in Längsachse

eine Strömung. Je nach Polarität gegen Erde kommt

sie am oberen Ende oder am unteren Ende heraus. (FB) |

|

| Abb. 07-01-06: Gleichspannung an der

Spule zweipolig, die Strömung kommt unten heraus

(FB) |

siehe auch 7.3

7.2 Experimente kurz vor der Wintersonnenwende aber nach dem 12.12.23 (21.12.2023)

|

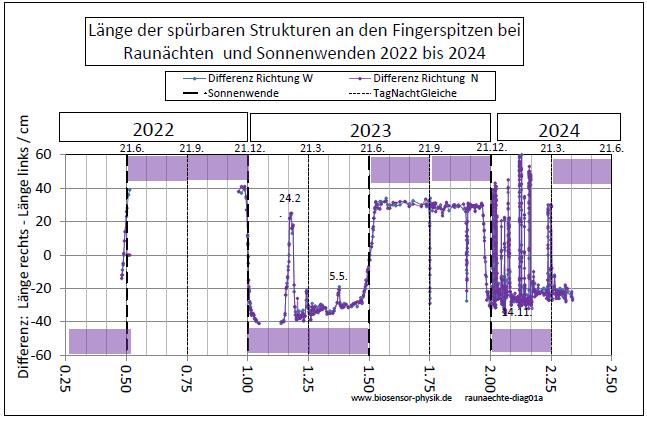

Abb. 07-02-01: Differenz der Längen

(rechte Hand - linke Hand)aus raunaechte.htm#kapitel-03 |

|

| Abb. 07-02-02: Bis zum 23.12.23 ist

der übliche Wechsel zur Wintersonnenwende 21.12.2023

schon erfolgt, er begann allerdings am 10.12.,

d.h. etwa eine Woche früher als in 2022. Danach kommt eine Zeit mit viel Unruhe aus raunaechte.htm#kapitel-02 |

|

| Abb. 07-02-03: Im Gegensatz zur Zeit

eine Woche vorher ist hier die Rechts-Spirale

aktiv. Bis dahin brauchte man eine Links-Spirale, um in Nord-Süd-Richtung bzw. senkrecht zur Erdachse eine starke Strömung zu erhalten. (FB) |

|

| Abb. 07-02-04: Nun kommt am

15.12.2023 aus der Rechts-Spirale am oberen

Ende eine starke Strömung heraus. Der Winkelmesser

zeigt mit dem einen Arm nach Süden und der Arm steht

senkrecht zur Erdachse. (FB) |

|

| Abb. 07-02-05: 15.12.2023, Rechts-Spirale, die Achse zeigt nach Süden (links) |

|

| Abb. 07-02-06: 15.12.2023, Rechts-Spirale, die Achse zeigt nach Süden (links), Abschluß mit veränderlichem Widerstand. (FB) |

|

| Abb. 07-02-07: 15.12.2023, Links-Spirale, die Achse zeigt nach Westen (hinten), Abschluß mit veränderlichem Widerstand (Wert: 20 kOhm) (FB) |

|

| Abb. 07-02-08: 15.12.2023, Links-Spirale, die Achse zeigt nach Westen (oben), Abschluß mit veränderlichem Widerstand (Wert: 20kOhm) (FB) |

|

| Abb. 07-02-09: 15.12.2023, Ringkerntransformator, die Achse zeigt nach Süden (vorne) (FB) |

|

| Abb. 07-02-11: 15.12.2023,

Ringkerntransformator, an der 220V - Wicklung

ist ein großer Elektrolyt-Kondensator angeschlossen.

zweimal 470 uF entgegengesetzt in Reihe. (FB) |

|

| Abb. 07-02-12: 15.12.2023,

die spürbaren Strukturen der Strömung im Ring

reichen viele Meter weit, es strömt in den Boden hinein. (FB) |

|

| Abb. 07-02-13:15.12.2023, Achse der Spule Nord-Süd, Blick nach Westen, die "Fischgräten" sind im Bereich der Kamera sehr eng zusammen und haben nur wenige Dezimeter Abstand , d.h. die Strömung ist sehr stark. (FB) |

|

| Abb. 07-02-14: Anschluß der Kondensatoren an die 220 V -Wicklung (FB) |

7.3 Einfluß durch elektrische Spannung

siehe auch 7.1

Der eine Pol der Spannungsquelle liegt auf Erdpotential (gelb-grüner Anschluß), der andere am unteren Ende der Spirale.

|

| Abb. 07-03-01: Minuspol an Rechts-Spirale,

Struktur wächst mit zunehmender Spannung nach unten (FB) |

|

| Abb. 07-03-02: Pluspol an Rechts-Spirale,

Struktur wächst mit zunehmender Spannung nach oben (FB) |

|

| Abb. 07-03-03: Pluspol an Links-Spirale,

Struktur wächst mit zunehmender Spannung nach unten (FB) |

|

| Abb. 07-03-04: Minuspol

an Links-Spirale, Struktur wächst mit

zunehmender Spannung nach oben (FB) |

| Richtung

der Struktur |

Rechts-Spirale |

Links-Spirale |

Spirale hat Pluspol gegen Erdpotential |

nach oben |

nach unten |

Spirale hat Minuspol gegen Erdpotential |

nach unten |

nach oben |

8. Pflanzenwachstum Lakhovski Spirale

ab 22.1.2023

|

Abb. 08-01: Lakhovskyaus bbewegte-materie.htm#kapitel-02-01-02 |

|

| Abb. 08-02: 22.01.2023 Nachbau mit isoliertem Kupferdraht. Teil von einem Linksgewinde (FB) |

|

| Abb. 08-03: verzinkter Schweißdraht

(Stahl), Teil von einem Rechtsgewinde (FB) |

- - |

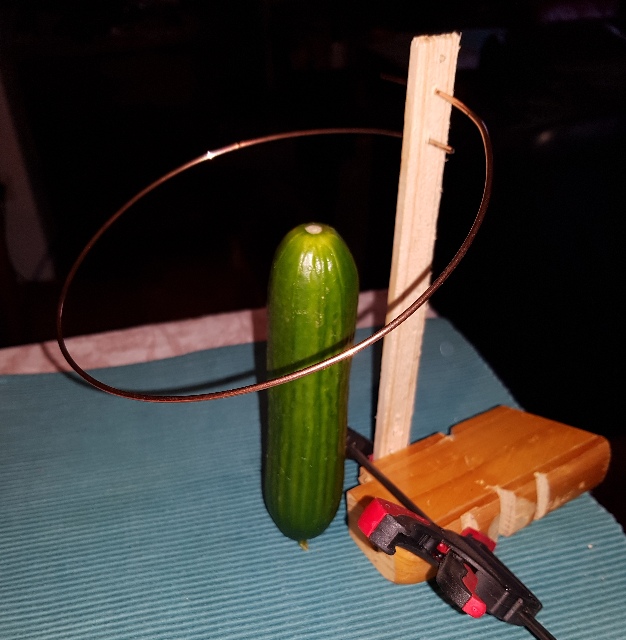

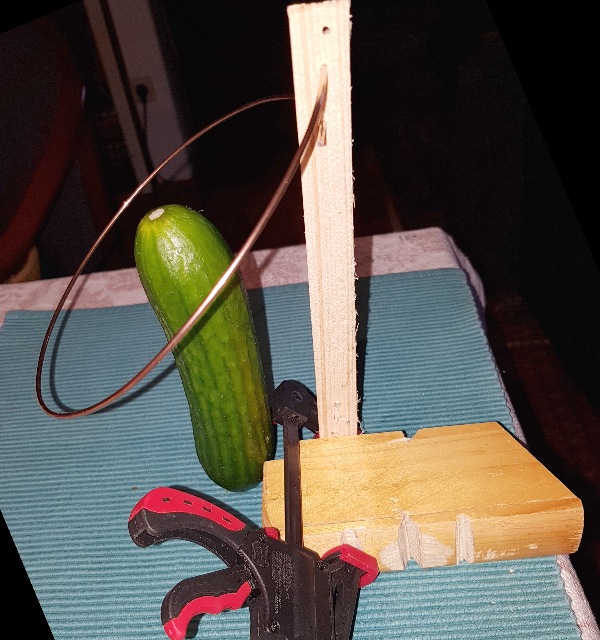

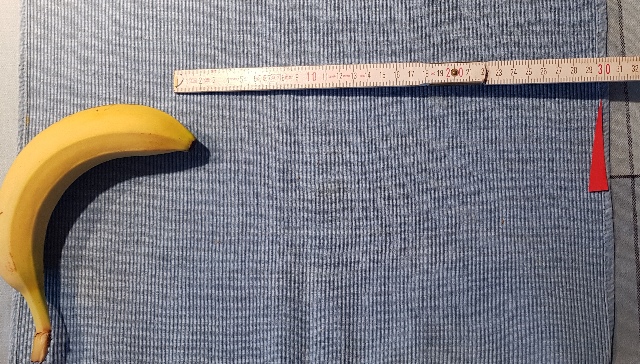

| Abb. 08-04: Bei einer Gurke gibt es

eine Strömung. Sie ist ein aktives Element. aktive-elemente.htm#kapitel-02 Hier überlagern sich die Strömung vom Ring und von der Gurke, Teil von einem Rechtsgewinde. (FB) |

|

| Abb. 08-05: Das obere Ende der Gurke

ist die Blütenseite, der Stengel ist unten. Die Achse des Rings steht senkrecht zur Erdachse. (links Nord, rechts Süd), Teil von einem Rechtsgewinde. (FB) |

Pflanzenwachstum fördern mit einem "Steinkreis" aus Buchenhölzern mit

|

Abb. 08-06:aus kuehlwasser-zwanzig-zwei.htm#kapitel-07 |

|

Abb. 08-07:aus kuehlwasser-zwanzig-zwei.htm#kapitel-07 |

|

Abb. 08-08:aus kuehlwasser-zwanzig-zwei.htm#kapitel-07 |

8.2 Mischen von Wasser und Dieselöl

kuehlwasser-zwanzig-zwei.htm#kapitel-07

hoehere-koerper.htm#kapitel-02-02

|

Abb. 08-02-01:aus kuehlwasser-zwanzig-zwei.htm#kapitel-07 |

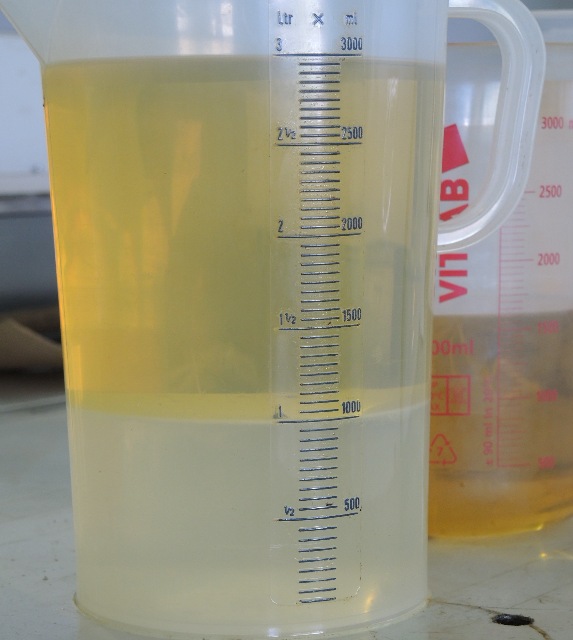

9. Erzeugung von Strömungen in Wasser

Funktionsweise eines Cloud-Busters??

9.1 Vorversuche

Ein Hohlkörper (Rohr) im Wasserbad erzeugt starken Strahl entlang der Achse

|

Abb. 09-01-01:

aus ostwind.htm#kapitel-04 |

|

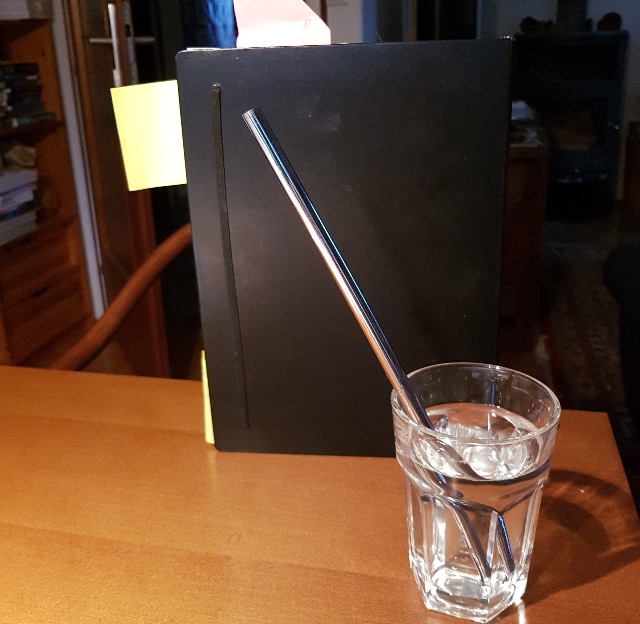

| Abb. 09-01-02: Aluminiumrohr,

Toilettenpapier-Rolle (von oben CCW) und Glas mit

Wasser (FB) |

|

| Abb. 09-01-03: Aluminiumrohr, Toilettenpapier-Rolle ( von oben CCW) und Glas mit Wasser (FB) |

9.2 Körper innerhalb von einer Spiralfeder

Eine Spirale verstärkt die Strömung von einem aktiven Element (Karotte) aktive-elemente.htm#kapitel02

|

| Abb. 09-02-01: Karotte (Strich unten)

Rechtsgewinde (Strich oben), Strömung

geht nach oben (FB) |

|

| Abb. 09-02-02: Karotte (Strich

unten), Rechtsgewinde (Strich unten),

Strömung geht nach unten (FB) |

|

| Abb. 09-02-03: Karotte (Strich

unten), Linksgewinde (Strich oben),

Strömung geht nach unten (FB) |

|

| Abb. 09-02-04: Karotte (Strich

unten), Linksgewinde (Strich unten),

Strömung geht nach oben (FB) |

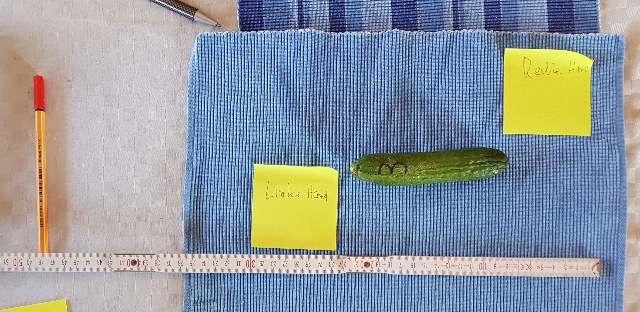

9.3 Gurke, Karotte, ein aktives Element taucht mit einer Seite in Wasser ein

Beim Verdrängen des Wassers durch den eintauchenden Körper enstehen zusätzliche Grenzflächen.

Es gibt einen inneren Bereich (ähnlich wie der Stab) und einen äußeren (ähnlich wie die Spule) ????

Somit könnte eine selbstverstärkte Strömung im Wasser stattfinden.

25.12.2023 15:00 (kurz vor dem Wechsel bei den Raunächten) raunaechte.htm#kapitel-02

|

| Abb. 09-03-01: Karotte (Strich

unten), Strömung geht nach oben, wenn die Karotte

Kontakt mit dem Wasser hat. Ist sie nach dem

Wiederherausziehen noch unten nass, gibt es keine

Strömung. (FB) |

|

| Abb. 09-03-02: Karotte (Strich

unten), Strömung nach oben. Bei

"Grundberührung" ist die Strömung nach oben etwas

abgeschwächt. (FB) |

|

| Abb. 09-03-03: Sellerie (Strich

unten), Strömung geht nach oben (FB) |

|

| Abb. 09-03-04: Sellerie (Strich unten) Strömung geht nach oben (FB) |

|

| Abb. 09-03-05: Glasrohr (Strich oben) Strömung geht nach oben (FB) |

|

| Abb. 09-03-06: Glasrohr, Reagenzglas (Strich unten) Strömung geht nach oben (FB) |

|

| Abb. 09-03-07: Kupferrohr (Strich unten) Strömung geht nach oben (FB) |

|

| Abb. 09-03-08: Kupferrohr (Strich unten) Strömung geht nach oben (FB) |

|

| Abb. 09-03-09: Eisenrohr (Strich oben) Strömung geht nach oben (FB) |

|

Abb. 09-03-10: ORGON?aus ostwind.htm#kapitel-04 |

|

Abb. 09-03-11:

aus ostwind.htm#kapitel-04 |

9.4 Gurke, Karotte, nach dem Wechsel am 25.12.2023

26.12.2023

|

Abb. 09-04-01: Zwischen dem

24.12.2023 und dem 07.01.2024 fanden mehrere abrupte

Wechsel statt.siehe raunaechte.htm#kapitel-02 |

|

| Abb. 09-04-02: 26.12.2023

11:17 Zwei Karotten stehen bis zur Hälfte im

Wasser. Die eine (1) hat die Wurzelspitze unten, die

andere (2) oben. Diese Behandlung dauerte

5 Minuten. (FB) |

|

| Abb. 09-04-03: Die Karotten im

Wasser, von oben gesehen (FB) |

|

| Abb. 09-04-04 und 09-04-05: Nach der Behandlung hat die Karotte 1 die übliche Struktur wie bei einem aktiven Element: die Ausdehnung in Richtung Blüte ist etwa doppelt so lang wie in Richtung Wurzel. Bei der Karotte 2 ist es nun umgekehrt. aktive-elemente.htm#kapitel-02 (FB) |

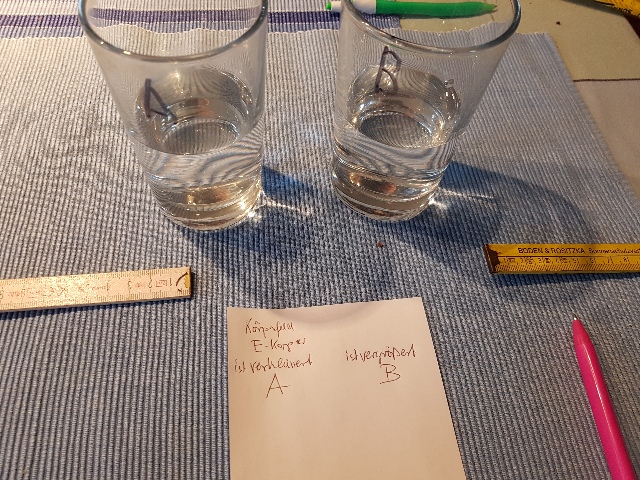

Einfluß auf das Körperfeld eines Menschen

| Objekt vor den

SolarPlexus gehalten |

Radius des

Emotionalkörper / m |

Körperfeld |

| Wasserglas (ohne

Behandlung) |

0.8 |

normal |

| Wasserglas A, nach Behandlung mit Karotte 1 |

0.5 |

verbessert |

| Wasserglas B, nach Behandlung mit Karotte 2 |

1.4 |

verschlechtert |

| Karotte 1 |

1.8 |

verschlechtert |

| Karotte 2 |

0.4 |

verbessert |

Fazit: Karotte 2 und Wasserglas A (vorher mit Karotte 1) wirken positiv

Karotte 1 und Wasserglas B (vorher mit Karotte 2) wirken negativ

9.5 Während eines Wechsels 27.12.2023

|

| ABb. 09-05-01: vor dem Wechsel am

26.12.2023 15.12.2023

10:21 Der Rasen wirkt passiv, Strukur in Richtung Erdmittelpunkt (FB) |

|

| Abb. 09-05-02: nach dem Wechsel

am 26.12.2023 27.12.2023

13:06 Der Rasen wirkt aktiv. Überall strömt etwas nach oben heraus (FB) |

|

| Abb. 09-05-02a: nach weiteren

Wechseln 28.12.2023

14:52 Der Rasen wirkt aktiv. Überall strömt etwas nach oben heraus (FB) |

06.01.2024 11:30

nach dem Wechsel ist jetzt die alte Struktur nahezu wieder zurückgekehrt

|

| ABb. 09-05-02b: 06.01.2024 11:30

Der Rasen wirkt inaktiv, die Strömung geht weder in

die Erde hinein noch kommt heraus. (FB) |

|

| Abb. 09-05-03: am 27.12.2023

11:27 Rasen und Rhododrendron wirken aktiv mit Strukturen nach oben in die Höhe (FB) |

|

| ABb. 09-05-04:

27.12.2023 13:58 zweieinhalb

Stunden später, Rasen und Rhododendron wirken passiv, Strukturen zeigen in Richtung nach unten. (FB) |

|

|||||||||||||||||||||||||

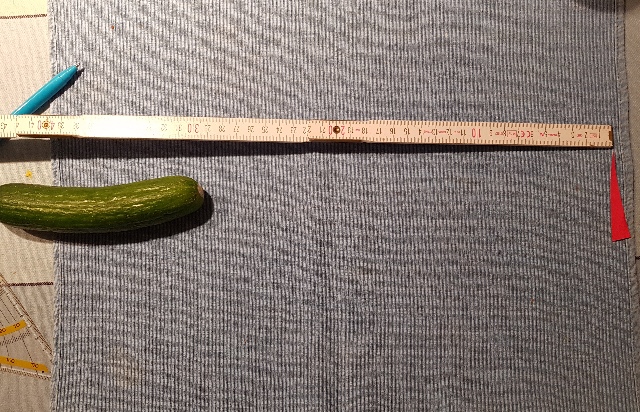

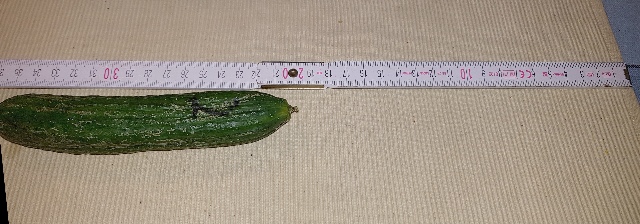

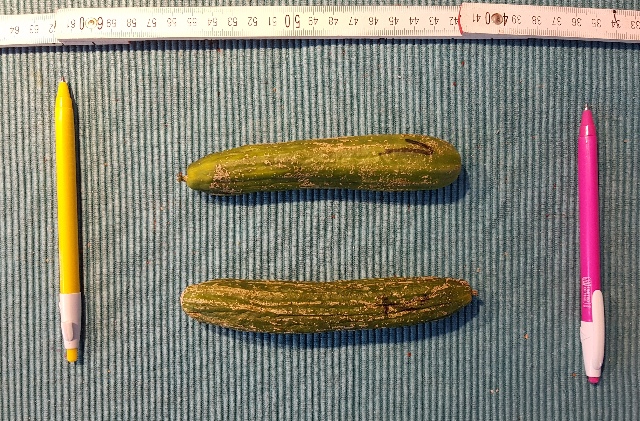

| Abb. 09-05-05: 27.12.2023 15:10

Blüte nach rechts ( Osten) kein Unterschied in der Länge, bei Blüte/Stengel, Struktur reicht etwa 22 cm (FB) |

|||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

| Abb. 09-05-06: 27.12.2023 15:10

Stengel nach rechts ( Ost), kein Unterschied in der Länge, Struktur reicht etwa 22 cm (FB) |

|||||||||||||||||||||||||

raunaechte.htm

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

| Abb. 09-05-07: 27.12.2023

15:36 Längen vertauscht, Blüte nach rechts (Ost), Struktur reicht etwa 11 cm (FB) |

|||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

| Abb. 09-05-08: 27.12.2023

15:36 Längen vertauscht, Stengel nach rechts (Ost), Struktur reicht etwa 27 cm (FB) |

|||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

| Abb. 09-05-09: 27.12.2023

16:25 Längen vertauscht, Stengel nach rechts (Ost), Struktur reicht etwa 37 cm (FB) |

|||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

| Abb. 09-05-10: 27.12.2023

16:25 Längen vertauscht, Blüte nach rechts (Ost), Struktur reicht etwa 10 cm (FB) |

|

| Abb. 09-05-11: 28.12.2923

11:01 Längen vertauscht,

am Stengelende lang,

(FB) |

|

| Abb. 09-05-12: 28.12.2923 11:01

Längen vertauscht, am Blütenende

kurz (FB) |

|

| Abb. 09-05-13: 28.12.2923 14:32

Längen vertauscht,

am Wurzelende lang (FB) |

|

| Abb. 09-05-14: 28.12.2923

14:33 Längen

vertauscht, am Wurzelende lang

(FB) |

|

| Abb.

09-05-15: 28.12.2923

14:34 Längen richtig, am

Blütenende lang (FB) |

|

| Abb.

09-05-16:

28.12.2923 18:15 Längen richtig,

am Blütenende lang (FB)

|

|

| Abb.

09-05-17:

28.12.2923 19:48 Längen richtig,

am Blütenende lang (FB) |

4.1.2024 nach dem Wechsel Ende Dezember 2023

|

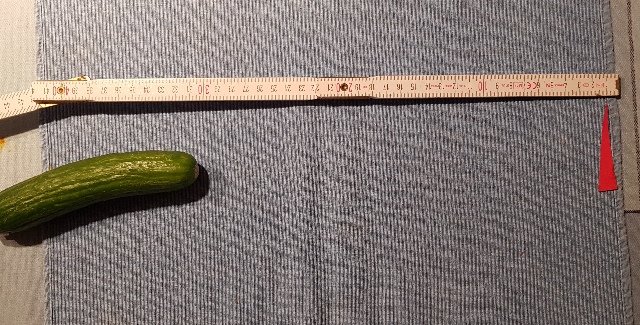

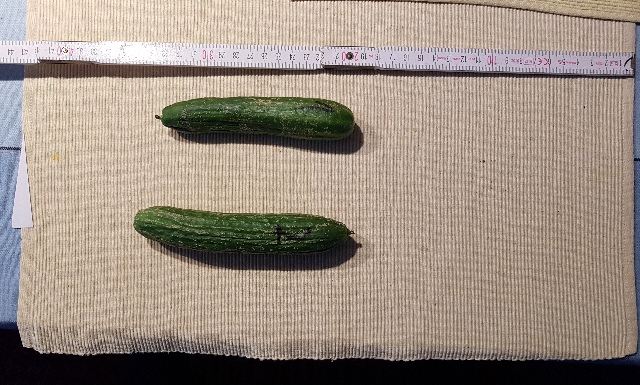

| Abb. 09-05-18: 4.1.2024

11:18 links: Gurke Nr. 1, Blütenende

oben, rechts, Gurke Nr. 2, Stengelende oben (FB) |

|

| Abb. 09-05-19: 04.01.2024

11:22, Längen vertauscht Gurke Nr. 2, am Stengelende lang, am Blütenende kurz (FB) |

|

| Abb. 09-05-20: 04.01.2024

11:23 Längen normal Gurke Nr. 1, am Blütenende lang, am Stengelende kurz (FB) |

|

| Abb. 09-05-21: 04.01.2024,

Test mit jeweils einem Glas vor den Bauch gehalten.

Wirkung: Wasser A verkleinert den Emotinalkörper (wirkt positiv auf das Körperfeld), Wasser B vergrößerte den Emotionalkörper (wirkt negativ auf das Körperfeld) (FB) |

|

| Abb. 09-05-22: 05.01.2024,

09:44 Nr. 1: Blütenende lang,

Stengelende kurz (FB) |

|

| Abb. 09-05-23: 05.01.2024,

09:44 Nr. 2: Stengelende lang,

Blütenende kurz (FB) |

|

| Abb. 09-05-24: 05.01.2024

09:44 links jeweils die langen Enden der Gurken, rechts die kurzen Nr. 2: Stengelende links (Längen vertauscht), Nr. 1 Blütenende: links (Längen normal). (FB) |

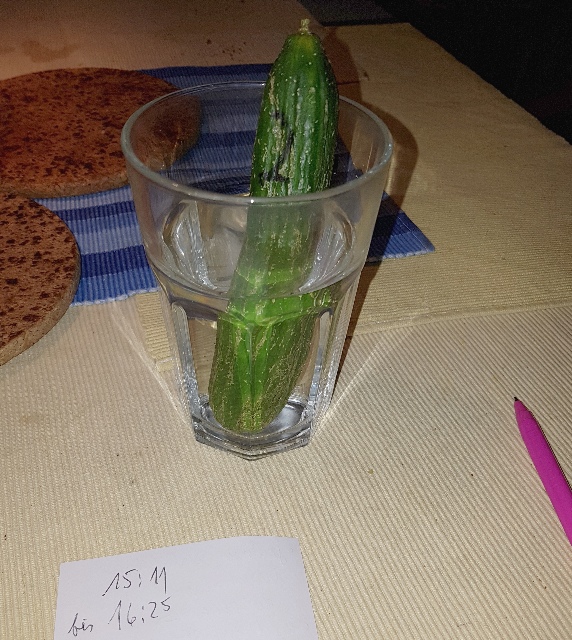

9.5a nach dem Wechsel, 14.01.2024

am 14.1.2024

Gurke Nr. 2 mit der roten Seite eines Magneten wieder in den Normalzustand versetzt.

Anschließend im Wasserglas mit Stengel nach oben erneut umgepolt.

|

| Abb. 09-05a-01: 14.01.2024 08:24

rechts jeweils die langen Enden der Gurken, links die kurzen Nr. 1 Blütenende: rechts (Längen normal) Nr. 2: Stengelende rechts (Längen vertauscht) (FB) |

|

| Abb. 09-05a-02: V3, 13.01.2024

16:28, das Stengelende zeigt nach oben, im

Wasserglas von 15:11 bis 16:25 (FB) |

|

| Abb. 09-05a-03: 13.01.2024

16:28, nach der Behandlung ist die Struktur an

der Stengelseite 20 cm lang (FB) |

|

| Abb. 09-05a-04: 13.01.2024 16:29

das Wasserglas hat eine Struktur mit 25 cm Radius,

hält man es vor den Bauch hat es einen starken

Einfluß auf den Emotionalkörper, dessen Radius

ist vergrößert --> wirkt energetisch

ungünstig (FB) |

|

| Abb. 09-05a-05: 13.01.2024 16:32

nach Abwischen des Wasserglases mit dem grünen

Pol Radius vom Glas ist auf 8 cm zurückgegangen, hält man das Glas vor den Bauch, ist der EM-Körper wieder normal. Gurke mit grünem Pol abgewischt --> keine Wirkung, lange Struktur am Stengelende Gurke mit rotem Pol abgewischt --> Gurke normal: kurze Struktur am Stengelende, lange am Blütendende (FB) |

18.1.2024

|

| Abb. 09-05a-06: Kupferrohr senkrecht zur Erdachse, rechts Nord, lange Struktur nach links oben (Süden) in Richtung der Zentrifugalkraft der Erde (FB) |

|

| Abb. 09-05a-07: Kupferrohr parallel

zur Erdachse, senkrecht zur Zentrifugalkraft der

Erde sehr kurze Struktur an den Enden (FB) |

|

| Abb. 09-05a-08: 17.01.2024

rechts Ost, links West lange Struktur bei L zeigt nach Westen (FB) |

|

| Abb. 09-05a-09: rechts Ost, links West (FB) |

|

| Abb. 09-05a-10: Struktur hat auf beiden Seiten etwa die gleiche Länge (FB) |

|

| Abb. 09-05a-11: Struktur hat

auf beiden Seiten etwa die gleiche Länge, Anschlüsse nicht miteinander verbunden (FB) |

|

| Abb. 09-05a-12: Anschlüsse mit Kondensator verbunden, ganz kurze Struktur (FB) |

9.5b Abschirmung gegen den "Ostwind"

|

| Abb. 09-05b-01: 14.01.2024

10:10 Gurke Nr. 2 im Wasserglas,

Stengelende zeigt nach oben (FB) |

|

| Abb. 09-05b-02: 14.01.2024 10:18,

West links, Ost rechts Behandlung mit dem Wasser im Glas, Abschirmung nach Osten mit Ring aus Kupfer (FB) |

|

| Abb. 09-05b-03: 14.01.2024, 10:18

Blütenseite lang, Stengelseite kurz, die

Behandlung im Wasser hat keine Wirkung

gezeigt, der Kupferring hat den "Ostwind"

abgeschirmt. West links, Ost rechts (FB) |

9.5c 06.01.2024 vorübergehender Wechsel für etwa 18 Stunden

|

| Abb. 09-05c-01: wie Abb. 09-04-01: Wechsel am 6.1.2024 Zwischen dem 24.12.2023 und dem 31.12.2023 fanden mehrere abrupte Wechsel statt. (FB) |

|

| Abb. 09-05c-02: 06.01.2024,

07:54 die Längen auf beiden Seiten sind etwa

gleichlang (FB) |

|

| Abb. 09-05c-03: 06.01.2024, 07:54

die Längen auf beiden Seiten sind etwa

gleichlang (FB) |

|

| Abb. 09-05c-04: 10.1.2023

11:00, (Gurken vom 6.1.2024) die Längen

auf beiden Seiten sind unterschiedlich. aber die Seiten sind vertauscht, Gurke Nr. 1 Blütenseite lang, Gurke Nr. 2 Stengelseite lang. draußen scheint die Sonne. Länge links: 10 cm, Länge rechts: 19 cm Vergleich zu Abb. 09-05c-02 (FB) |

West links, Ost rechts

|

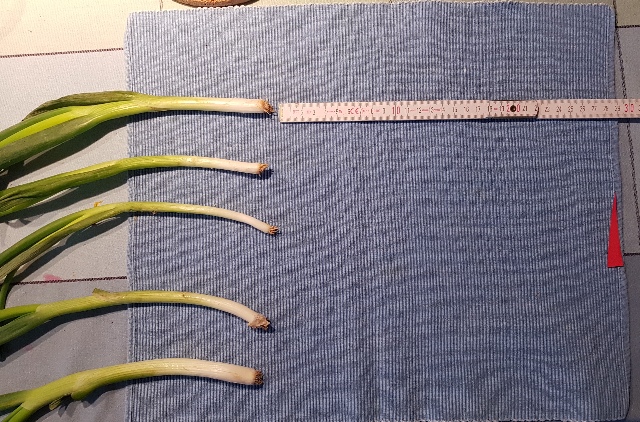

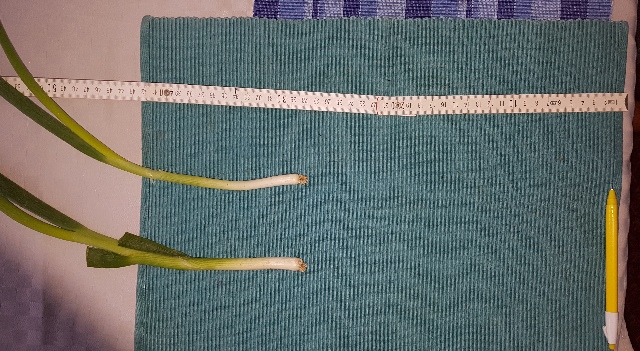

| Abb. 09-05c-05: 16.01.2024 12:32 anders als normal: Lauchzwiebeln, Wurzelende lang (FB) |

|

| Abb. 09-05c-06: 16.01.2024 12:33 anders als normal: Lauchzwiebeln, Blattspitzen kurz (FB) |

|

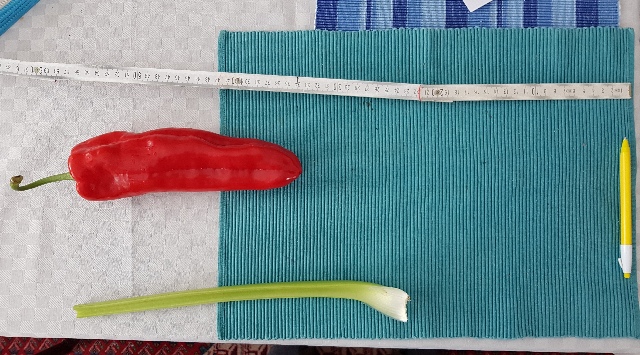

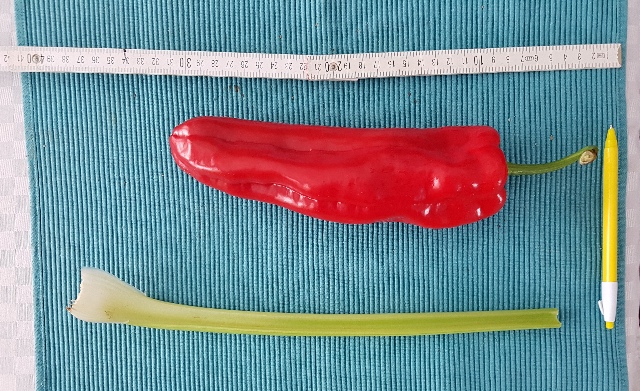

| Abb. 09-05c-07: 16.01.2024 12:36

widersprüchlich, Paprika mit der linken Hand

angefasst und "umgepolt"? Paprika: normal, Sellerie:

anders als normal (FB) |

|

| Abb. 09-05c-08: 16.01.2024 12:36

widersprüchlich, Paprika mit der linken Hand angefasst, Stengelende kurz, Sellerie Blätterende kurz Paprika: normal, Sellerie: anders als normal (FB) (FB) |

9.5d 17.01.2024 Wechsel mit Stillstand in der Mitte

West links, Ost rechts

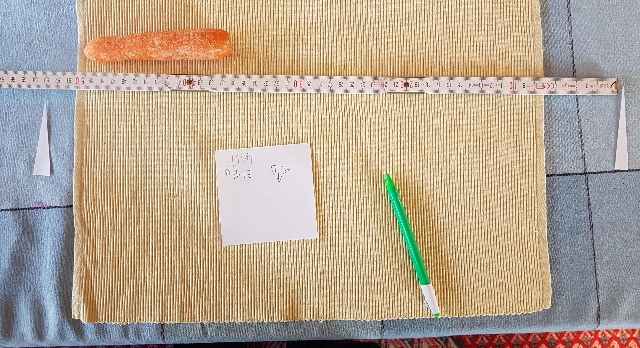

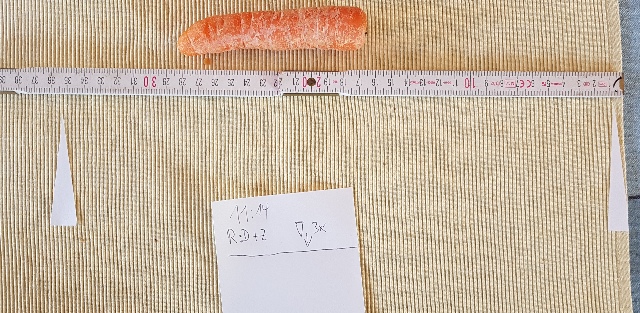

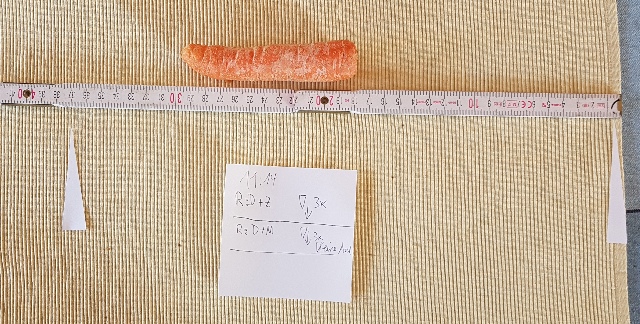

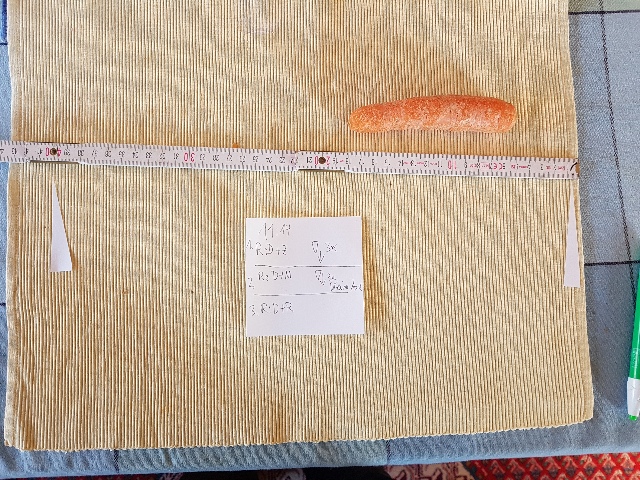

Die Schreibstifte markieren jeweils die Längen der Struktur auf beiden Seiten

|

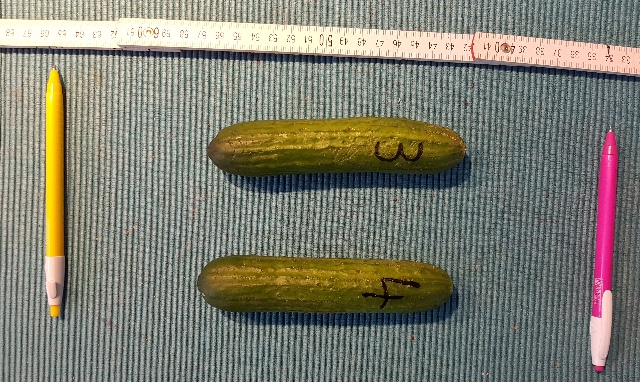

| Abb. 09-05d-01: 17.04.2024,

auf beiden Seiten etwa die gleiche Länge (FB) |

|

| Abb. 09-05d-02: 17.04.2024,

etwa gleiche Länge auf beiden Seiten (FB) |

|

| Abb. 09-05d-03: 17.04.2024

Gurken 1 und 2

(vom 6.1.2024, schon etwas älter) Die Längen an den Blütenseiten sind etwa so wie an den Stengelseiten. (FB) |

|

| Abb. 09-05d-04: 17.04.2024

Gurken 3 und 4 (noch frisch) Die Längen an den Blütenseiten sind etwa so wie an den Stengelseiten. (FB) |

9.5e 28.01.2024 nach dem Wechsel

West links, Ost rechts

|

| Abb. 09-05e-01: 28.01.2024

beide Blütenseiten rechts. Keine gleichen Länge auf beiden Seiten (FB) |

|

| Abb. 09-05e-02: 28.01.2024

Vor der Behandlung mit Wismut |

|

| Abb. 09-05e-03: 28.01.2024

nach der Behandlung mit Wismut

ist die Gurke 3 wieder normal: Blütenseite lang, Stengelseite kurz - wie bei Gurke 4 LBlüte (3) = 21 cm LBlüte (4) = 21 cm (FB) |

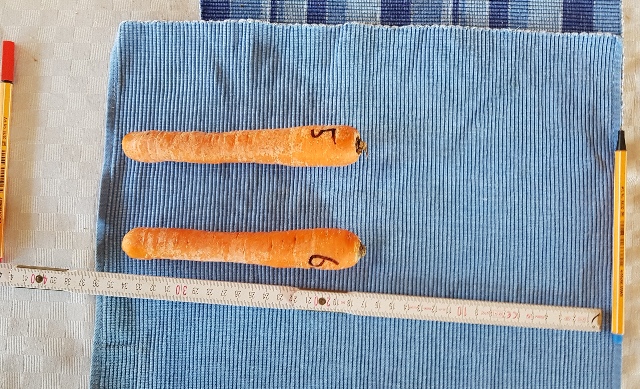

9.5f Behandlung mit beiden Händen jeweils etwa 1 Minute lang

Objekt innerhalb der beiden Handflächen gehalten L <-oooooo-> R

West (links) Ost (rechts)

|

| Abb. 09-05f-01: 27.01.2024

LBlüte (3) = 18 cm LBlüte (4) = 18 cm LStengel (3) = 5 cm LStengel (4) = 5 cm |

|

| Abb. 09-05f-02: 28.01.2024

Gurke 3 nach einer Minute Behandlung mit

linker Hand links LBlüte (3) = 25 cm LStengel (3) = 10 cm (bis Rand der Unterlage) |

|

| Abb. 09-05f-03: 28.01.2024

Gurke 4 nach einer Minute Behandlung mit linker Hand

links LBlüte (4) = 10 cm LStengel (4) = 25 cm (bis Rand der Unterlage) |

|

| Abb. 09-05f-04: 28.01.2024

Karotte 5 und 6 ohne Behandlung LBlüte (5) = 18 cm LWurzel(5) = 8 cm LBlüte (6) = 18 cm LWurzel(6) = 8 cm (FB) |

|

| Abb. 09-05f-05: 28.01.2024

Karotte 5 nach einer Minute Behandlung mit linker

Hand links LBlüte (5) = 19 cm LWurzel(5) = 8 cm (FB) |

|

| Abb. 09-05f-06: 28.01.2024

Karotte 6 nach einer Minute Behandlung mit

linker Hand links LBlüte (6) = 27 cm LWurzel(6) = 9 cm (FB) |

|

| Abb. 09-05f-07: 28.01.2024

Gurke 7 und 8 ohne Behandlung LBlüte (7) = 18 cm LStengel(7) = 8 cm LBlüte (8) = 19 cm LStengel(8) = 8 cm |

|

| Abb. 09-05f-08: 28.01.2024

Gurke 7 nach einer Minute Behandlung mit linker Hand

links LBlüte (7) = 25 cm LStengel(7) = 8 cm |

|

| Abb. 09-05f-09: 28.01.2024

Gurke 8 nach einer Minute Behandlung mit linker Hand

links LBlüte (8) = 33 cm LStengel(8) = 6 cm |

|

| Abb. 09-05g-01: 27.12.2023

13:27, Strömung geht noch ein wenig

aufwärts, etwa eine viertel Stunde vor dem

nächsten Wechsel in Richtung abwärts (FB) |

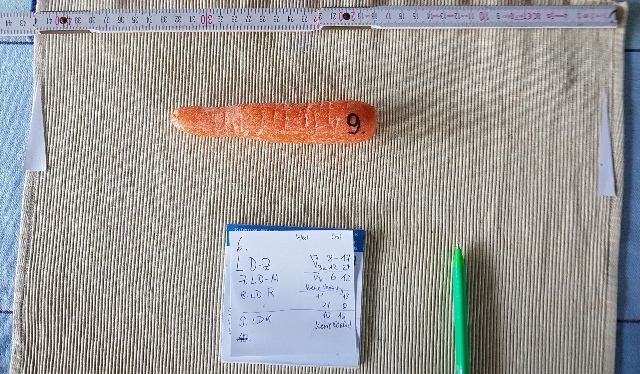

9.6 Abstreifen der äußeren Strukturen bei einer Karotte durch Bewegung durch einen geschlossenen Ring aus zwei Fingern.

Daumen undFinger einer Hand werden zu einer Schlaufe miteinerander verbunden und so gehalten, daß die Achse der Öffnung senkrecht steht. Dann (Daumenseite der Hand nach oben) läßt man - zunächts gehalten von der anderen Hand - eine Karotte mit der Wurzel nach unten dreimal hindurchfallen.

|

abb. 09-06-00: Die Finger der Hand

haben unterschiedliche Eigenschaften: Strömungenaus raunaechte.htm#kapitel-03 |

|

| Abb. 09-06-01: Anders als bei den

nachfolgenden Fallversuchen ist hier die Wurzelseite

oben, Schlaufe aus Daumen und Zeigefinger (FB) |

|

| Abb. 09-06-02: Schlaufe aus Daumen

und Mittelfinder (FB) |

|

| Abb. 09-06-03: Schlaufe aus Daumen

und Ringfinger (FB) |

|

| Abb. 09-06-04: Karotte Nr. 1 bei

Normalbedingungen, unbehandelt Struktur am Wurzelende (links) : 9 cm, am Sproß: 21 cm, Verhältnis 21/9 = 2.3 (FB) |

|

| Abb. 09-06-05: Karotte Nr. 1 nach dem

Durchfallen, Daumen und Zeigefinger der rechten Hand Struktur am Wurzelende (links) : 4 cm, am Sproß: 37 cm Verhältnis 37/4 = 9.3 (FB) |

|

| Abb. 09-06-06: Karotte Nr. 2

unbehandelt Struktur am Wurzelende (links) : 6.5 cm, am Sproß: 16.5 cm, Verhältnis 16.5/6.5 = 2.5 (FB) |

|

| Abb. 09-06-06: Karotte Nr. 2,

nach dem Durchfallen, Daumen und Mittelfinger der

rechten Hand Struktur am Wurzelende (links) : 7 cm, am Sproß: 18 cm, Verhältnis 18/7 = 2.6 (FB) |

|

| Abb. 09-06-07: Karotte Nr. 3, nach

dem Durchfallen, Daumen und Ringfinger der rechten

Hand Struktur am Wurzelende (links) : 22 cm, am Sproß: 3 cm, Verhältnis 3/22 = 0.14 (FB) Versuch wurde wiederholt mit Nr. 5 ohne Ring am Finger: gleiches Ergebnis |

|

| Abb. 09-06-08: Karotte Nr. 4,

unbehandelt Struktur am Wurzelende (links) : 6 cm, am Sproß: 14 cm, Verhältnis 14/6 = 2.3 (FB) |

|

| Abb. 09-06-09: Karotte Nr. 4,

nach dem Durchfallen, Daumen und kleinen Finger der

rechten Hand Struktur am Wurzelende (links) : 5.5 cm, am Sproß: 13 cm, Verhältnis 13/5.5 = 2.4 (FB) |

|

| Abb. 09-06-10: Alle vier Karotten,

oben Nr.1 unten Nr. 4, nach der Behandlung mit der

rechten Hand (FB) |

|

| Abb. 09-06-11: Karotte Nr. 6, nach

dem Durchfallen, Daumen und Zeigefinger der linken

Hand vorher: Struktur am Wurzelende (links) : 8 cm, am Sproß: 17 cm, Verhältnis 17/8 = 2.1 nachher: Struktur am Wurzelende (links) : 12 cm, am Sproß: 24 cm, Verhältnis 24/12 = 2 (Messung gilt jeweils nach rechts bis zum Rand der Unterlage) (FB) |

|

| Abb. 09-06-12: Karotte Nr. 7, nach

dem Durchfallen, Daumen und Mittelfinger der linken

Hand Struktur am Wurzelende (links): 6 cm, am Sproß: 12 cm, Verhältnis 12/6 = 2 (FB) |

|

| Abb. 09-06-13: Karotte Nr. 8, nach

dem Durchfallen, Daumen und Ringfinger der linken

Hand vorher: Struktur am Wurzelende (links) : 11 cm, am Sproß: 18 cm, Verhältnis 18/11 = 1.6 nachher: Struktur am Wurzelende (links) : 21 cm, am Sproß: 8 cm, Verhältnis 8/21 = 0.36 (FB) |

|

| Abb. 09-06-14: Karotte Nr. 9, nach

dem Durchfallen, Daumen und Mittelfinger der linken

Hand Struktur am Wurzelende (links) : 10 cm, am Sproß: 18 cm, Verhältnis 18/10 = 1.8 vorher - nachher: keine Veränderung (FB) |

|

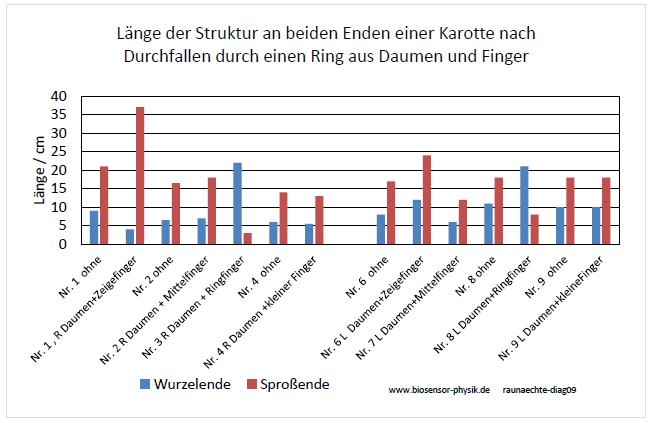

| Abb. 09-06-15:

Längen bei unterschiedlichen Bedingungen. rot: Sproßende, blau: Wurzelende. meist ist die rote Länge etwa doppelt so groß wie die blaue. Aber bei Daumen und Ringfinger gibt es sowohl in der linken (Nr. 3) als auch rechten (Nr. 8) Hand einen starken Effekt. Auch beim Zeigefinger ändert sich viel. (FB) |

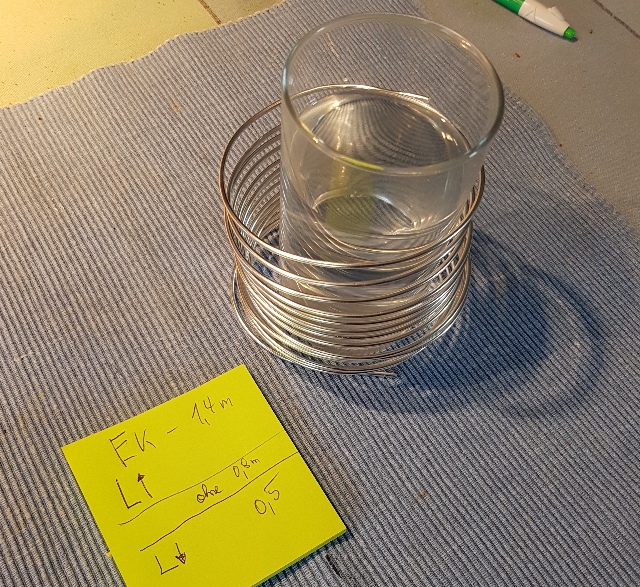

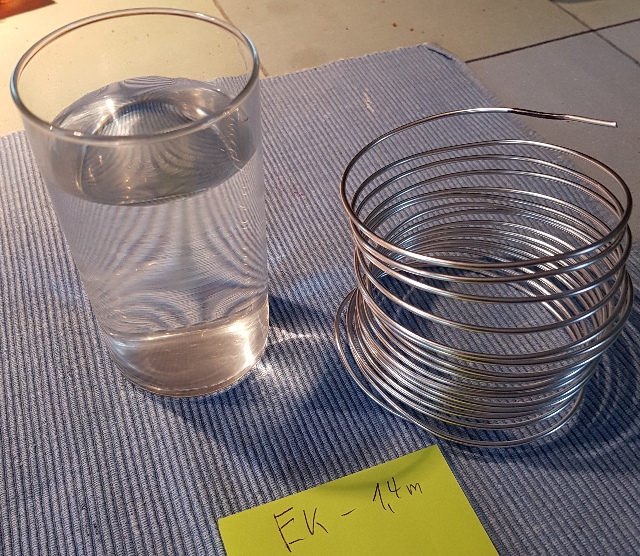

9.7 Wasser und Aluminiumdraht-Spirale

nach dem Wechsel 26.12.2023, vor dem Wechsel 27.12.2023

Ein Glas mit Wasser wird in eine Spirale gestellt und etwa nach fünf Minuten herausgenommen.

Solch so behandeltes Wasser hat einen Einfluß auf den Radius des Emotionalkörpers, wenn man es vor den Solarplexus hält.

|

|||||||||

| Abb. 09-07-01: 27.12.2023 9:51 Wasserglas in Linksspirale, Ziehrichtung des Drahtes: Strich nach unten, Mit diesem Wasser vor dem Solarplexus hat der Emotionalkörper 0,5 m Radius Ohne Wasserglas vor dem Bauch ist der Radius 0,8 m. (FB) |

|||||||||

|

|||||||||

| Abb. 09-07-01: 27.12.2023 9:44 Wasserglas in Linksspirale, Ziehrichtung des Drahtes: Strich nach oben, Mit diesem Wasser vor dem Solarplexus hat der Emotionalkörper 1,4 m Radius (FB) |

|||||||||

|

|||||||||

| Abb. 09-07-03: 27.12.2023 10:02 Wasserglas in Rechtsspirale, Ziehrichtung des Drahtes: Strich nach oben, Mit diesem Wasser vor dem Solarplexus hat der Emotionalkörper 1,4 m Radius (FB) |

|||||||||

|

|||||||||

| Abb. 09-07-04: 27.12.2023 10:10 Wasserglas in Rechtsspirale, Ziehrichtung des Drahtes: Strich nach unten, Mit diesem Wasser vor dem Solarplexus hat der Emotionalkörper 0,4 m Radius (FB) |

|||||||||

|

|||||||||

Abb. 09-07-05: Radius

Emotionalkörper ohne Wasser vor dem Bauch: 0,8

m

|

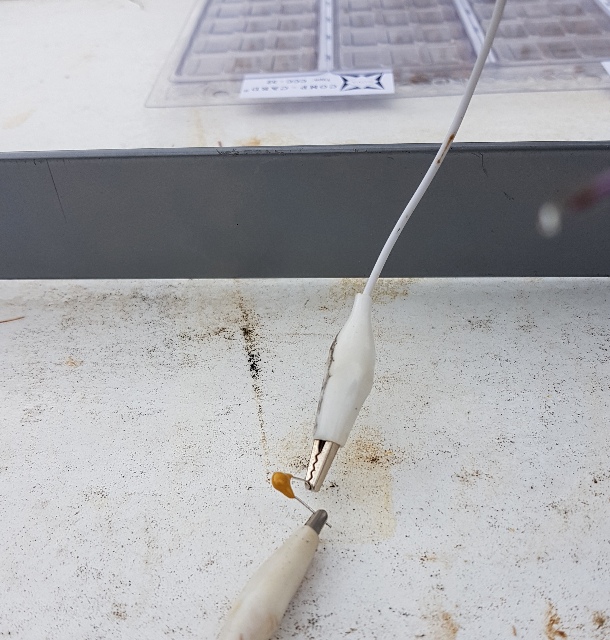

9.8 Reagenzglas im Wasserglas, Behandlung mit rotem Magnetpol

|

| Abb. 09-08-01: ein zylindrisches

Wasserglas und ein leeres Reagenzglas. (FB) |

|

| Abb. 09-08-02: Das Wasserglas wurde

mit dem roten Pol des Ferritmagneten abgerieben (FB) |

|

| Abb. 09-08-03: anschließend hatte

sich der Magnet aufgeladen. Lrot = 21 cm Lgrün = 11 cm (FB) |

|

| Abb. 09-08-04: nach Abspülen unter

fließendem Wasser ist seine Struktur symmetrisch Lrot = 9 cm Lgrün = 11 cm (FB) |

|

| Abb. 09-08-05: das Reagenzglas reicht

bis auf den Boden und schafft somit einen

ringförmiges Wasservolumen Nach einigen Minuten Warten hat sich eine starke Ringströmung im Wasser gebildet, die man an einer . großen Struktur im Aussenraum erkennen kann. (FB) |

|

| Abb. 09-08-06: rechts ist Osten, Abschirmung mit einem Kupferring, bei dieser Anordnung bildet sich keine Ringströmung im Wasser (FB) |

|

| Abb. 09-08-07: Blick von Osten nach

Westen, Abschirmung mit Kupferring, es bildet sich

keine Ringströmung (FB) |

Literatur: b-literatur.htm

|

www.biosensor-physik.de | (c)

26.11.2023 - 02.02.2025 F.Balck |

© BioSensor-Physik 2025 · Impressum