Beobachtungen:

Bewegte-materie-oszillierend-zwei

Fortsetzung von bewegte-materie-oszillierend.htm

12. Rotierende Objekte

12.1 ohne zusätzliches Magnetfeld

12.2 Rotation innerhalb von einem Magnetfeld

13. frühere Experimente

13.1 Wasser im Gefäß wird gerührt

13.2 Wasser, Druckluft und Licht fließt in einem Viertelkreis, Bogen, Spule

13.2.1 Strömung in einem geraden Abschnitt

13.2.2 Strömung in einem gebogenen Abschnitt

13.2.3 Spule, mehrere Kreise in Reihe

13.2.3a rotierendes elektrisches Feld

13.2.3b rotierendes magnetisches Feld

13.2.4 Dipol, Periodische Strömung

13.2.5 Viertelkreis

13.3 rotierende Objekte, Magnet, geladene Kugel, Rohre, Glaskugel, Lehmkugel

transversal, periodisch hin und her noch an der richtigen Stelle einfügen 4.3.25

wsiehe auch VIDEO dscn8456.MOV ff

06-02-2017

|

|

|

|

|

12 . Rotierende Objekte

| amorphe Materialien: | aktive Elemente:

|

| nur schwache

zusätzliche Strukturen bei Rotation, sie wachsen mit der Drehzahl an, Drehrichtung beeinflußt, ob Strukturen auf der Ober- oder der Unterseite anwachsen |

Struktur bei Rotation,

vergrößert sich mit der Drehzahl |

| rotierender Gipszylinder, Abb.

12-01-07: rotierende Lehmkugel, Abb. 13-03-05: |

11.09.2019

|

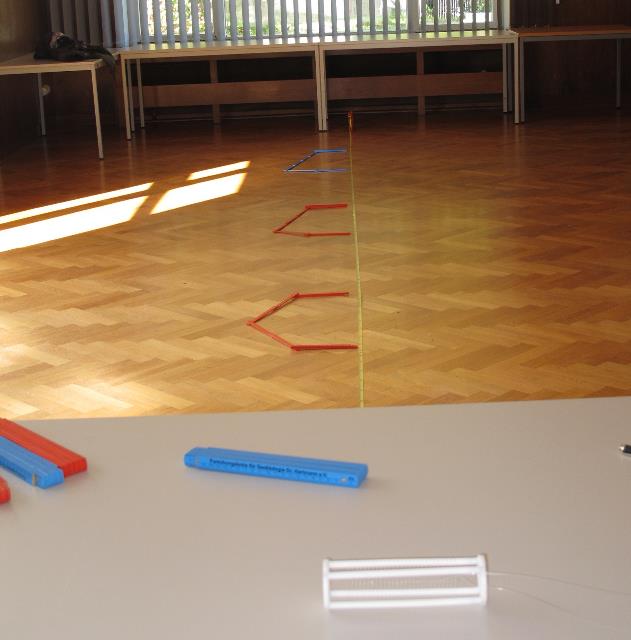

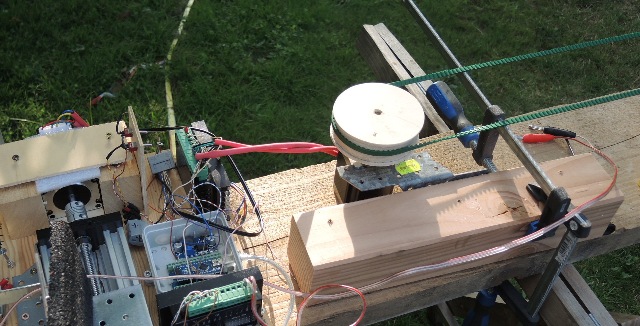

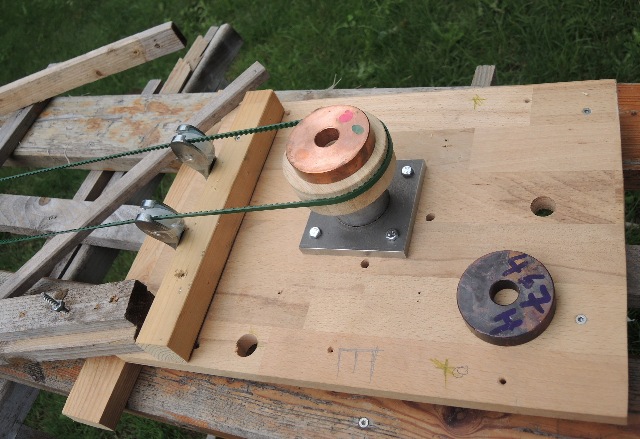

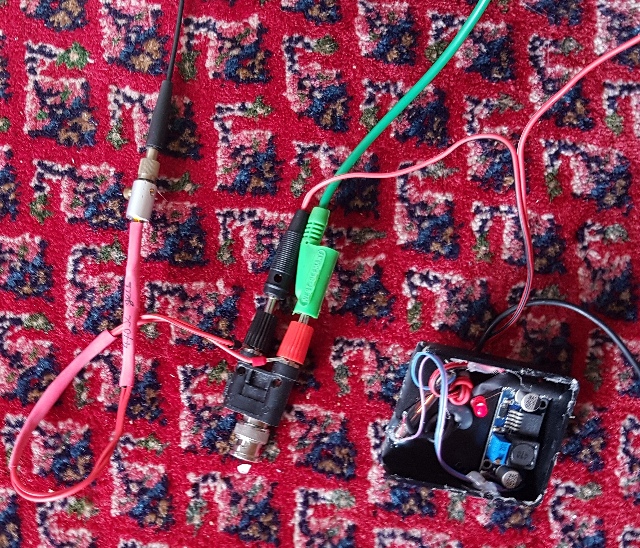

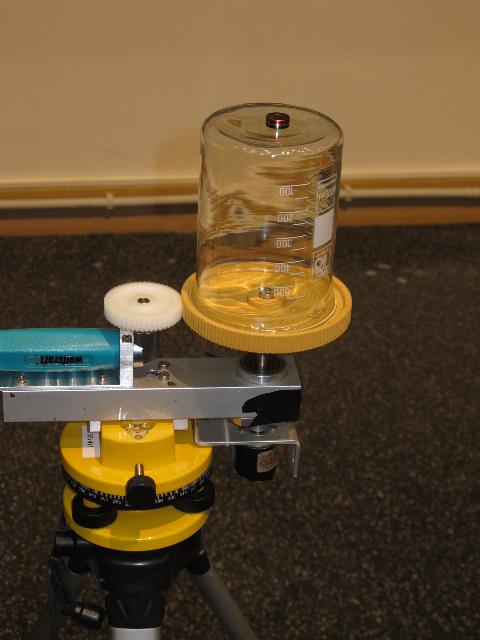

Abb. 12-01-01: Ein rotierender

Körper wird über einen Zahnriemen angetrieben.aus licht-experimente.htm#kapitel-05-04 |

31.07.2019

|

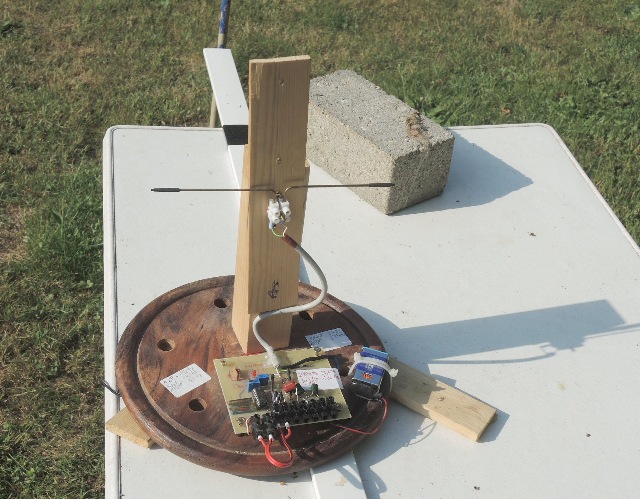

| Abb. 12-01-02: Links der Antrieb,

rechts der Drehteller mit dem Porbekörper (FB) |

|

| Abb. 12-01-03:Der Antrieb:

Schrittmotor rechts mit Holzrad, links die

Elektronik zur Ansteuerung. (FB) bewegte-materie-oszillierend.htm#kapitel-10-02 und bewegte-materie-oszillierend.htm#kapitel-09-03 (FB) |

|

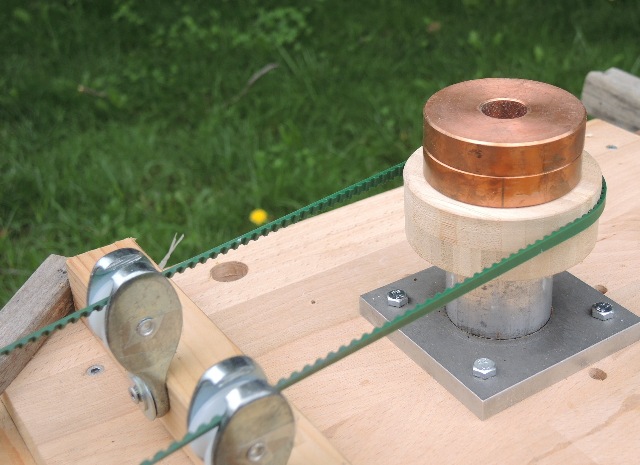

| Abb. 12-01-04: Antrieb des

Zahnriemens mit einer hölzernen Scheibe (FB) |

|

| Abb. 12-01-05: Die beiden Holzlatten

sollen das Durchhängen der Zahnriemen vermindern

(FB) |

|

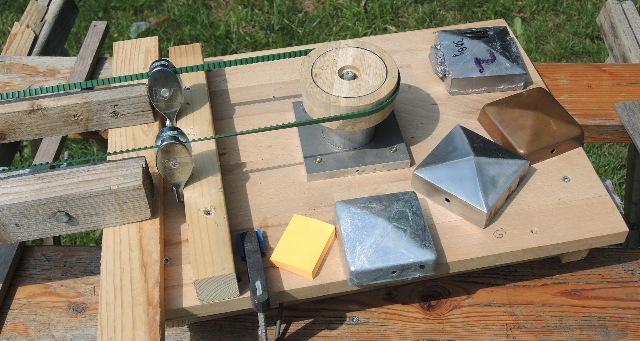

| Abb. 12-01-06: Probekörper: Ein Glas

Bier (FB) |

|

| Abb. 12-01-07: 03.08.2019 ein

Zylinder aus Gips. 687g, Er hat keine

starken inneren Strukturen wie aktive-Elemente

z.B. Zieh- oder Wachstumsrichtung, aber schwache

Strukturen (Orbital...) Diese verändern sich durch die Rotation, je nach Drehrichtung. mal auf der Oberseite, mal auf de Unterseite. Auch keine Änderung bei einem zusätzlichen Magnetfeld mit 50 nA in einer Helmholtzspule. (FB) |

|

| Abb. 12-01-08: Kegel aus Aluminium

(FB) |

|

| Abb. 12-01-09: Zylinder aus Kupfer

(FB) |

|

| Abb. 12-01-10: Hohlkugel aus

verzinktem Blech, Zaunpfahlkappe (FB) |

|

Abb. 12-01-11: konischer Körper aus

Wismut konische-koerper.htm#kapitel-04-02 |

|

| Abb. 12-01-12: konischer Körper aus

Zinn (FB) |

|

| Abb. 12-01-13: konische Körper,

Zaunpfahlkappen (FB) |

|

| Abb. 12-01-14: 15.02.2025

Gipskörper, Synchromotor mit verstellbarem Getriebe, Stellung "0,3" entspricht 0,3 Umdrehungen pro Minute, d.h. drei Minuten für eine Umdrehung. Im Stillstand gibt es vier "Keulen" im Winkel von 90°, Radius 0,5 m, einen Kelch wie bei einer Tulpe und eine Keule in Achsenrichtung Bei CCW (von oben) wachsen sie an auf 1,9 m, bei CW schrumpfen sie auf 0,2 m (FB) |

|

| Abb. 12-01-15: Blick von oben, auf

die vier Markierungen mit Kugelschreiber (fB) |

|

| Abb. 12-01-16: 16.02.2025

Lehmkugel 611g, sechs Keulen senkrecht zur Achse, bei Stillstand 0,15 m, bei CCW Rotation (von oben) 1,8 m, bei CW 0,2 m (FB) |

|

| Abb. 12-01-17: 16.02.2025

Lehmkugel 611g, sechs Elemente (FB) |

|

| Abb. 12-01-18: Kiefernzapfen,

ist ein aktiver Körper, bei CCW Rotation und

CW Rotation, hat große intensive Strukturen bei 0,03 Umdrehungen pro Minute : Strukturen dehnen sich aus, bzw. ziehen sich zusammen aus wasser-ader-drei-02.htm Abb. 06-11-00-21h (FB) |

12.2 Rotation innerhalb von einem Magnetfeld

|

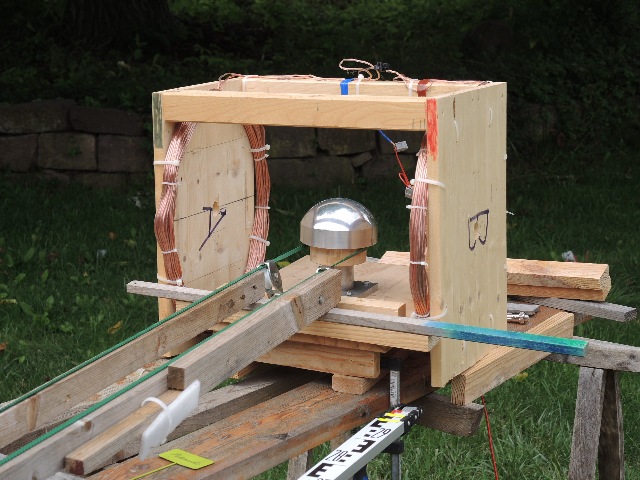

Abb. 12-02-01: 05.08.2019 Es

rotiert eine Linse aus Aluminium in einer

Helmholtzspule

helmholtz-spule.htm

konische-koerper.htm#kapitel-04-02(FB) |

|

| Abb. 12-02-02: Die Linse

Aluminium 1495 g rotiert in der Helmholtzspule, Linse: licht-experimente.htm#kapitel-03 Magnetfeldachse horizontal, Material der Spule: Kabel für Lautsprecherzuleitungen Gleichstrom +9.5 nA, Strukturen entstehen beim Abbremsen und Beschleunigen, (Beobachtungen oberhalb der Äquatorebene) bei CCW bremsen: schwach, beschleunigen stark bei CW bremsen: stark, beschleunigen schwach ? bei umgepolten Strom umgekehrt? noch Forschungsbedarf 06.08.2019 (FB) |

|

| Abb. 12-2-03: eine Scheibe aus

Aluminum 1161 g rotiert in der Helmholtzspule

Magnetfeldachse vertikal 06.08.2019 wenn Beschriftung unten: 50 nA, bei Polung 1 starke Struktur, bei Polung 2 schwache Struktur Beschriftung oben: 50 nA bei Polung 1 schwach, bei Polung 2 stark Der aktive Körper erzeugt Strukturen beim Beschleunigen und Abbremsen. Mit dem Magnetfeld in Achsenrichtung lassen sich die Qualitäten der Strukturen schwach/stark beeinflussen. Einfluß der Richtungen von Magnetfeld und vom aktiven körper verhalten sich komplementär. (FB) |

|

| Abb. 12-02-04: Helmholtzspule mit

Kupferdraht, der mit Seide umsponnen ist. helmholtz-spule.htm Darinnen rotiert ein Zylinder aus Eisen. Es gibt stark spürbare Strukturen z.B. bei 50 nA undeiner Art der Polung ("blau = rot") bewegte-materie-oszillierend.htm#kapitel-08-046.8.2019 mit der geeigneten Polung läßt sich die Qualität der Struktur verändern. Wenn der Zylinder dauernd rotiert, wächst der Radius einer ringförmigen Struktur ständig an. Bei der Geschwindigkeit "2000" schneller als bei "1000". (FB) |

|

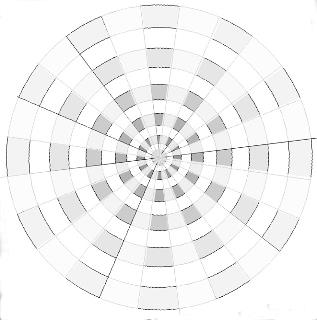

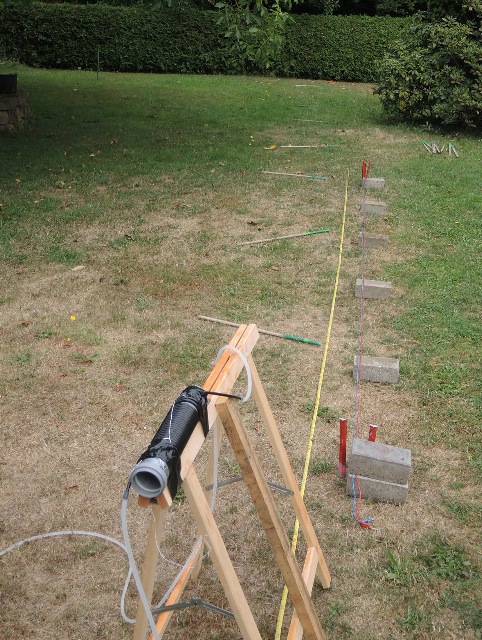

| Abb. 12-02-05: 08.08.2019 Helmholtz-Spule ohne Drehteller, ohne Eisenzylinder Es gibt um die Spule herum konzentrische Strukturen, die bei Stromfluß mit der Zeit anwachsen. Sie haben Phantom-Eigenschaft, d. h. sie bleiben nach Abschalten des Stromes erhalten, lassen sich jedoch mit lautem Händeklatschen sofort beseitigen. Gemessen wurde die Ausdehnung mit einem Maßband (rechts unten im Bild) in Richtung Nord-Ost. 09.08.2019 phantom.htm (FB) |

|

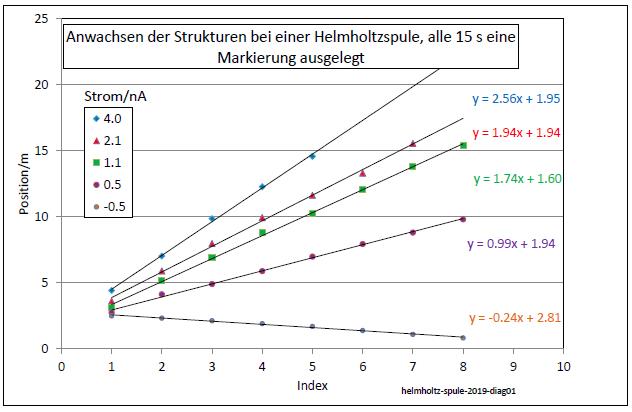

| Abb. 12-02-06: Die Strukturen wachsen

mit der Zeit an. Alle 15 Sekunden wurde eine

Markierung ausgelegt: Meßrichtung Nord-Ost (FB) |

|

| Abb. 12-02-07: 11.08.2019 Der Kupferzylinder mit Innenloch ist ein "aktiver Körper", rechts das ausgeglühte Kupferstück ist es nicht. Beim "aktiven Körper" ist Beschleunigung und Abbremsen gut zu spüren. 12.08.2019 (FB) |

|

| Abb. 12-02-08: zwei Kupferscheiben

aufeinander mit gemeinsamer/ entgegengesetzter

Ziehrichtung Bei entgegengesetzter Ausrichtung heben sich die Wirkungen der spürbaren Zonen beider Scheiben auf (Kompensierung). Bei übereinstimmender Ziehrichtung bleibt die Eigenschaft "aktiver Körper", im anderen Fall hebt sie sich auf. Beschleunigung bzw. Abbremsen ist nur bei übereinstimmender Ziehrichtung gut zu spüren. (FB) |

|

| Abb. 12-02-09: Auf die Ziehrichtung

kommt es an. zwei Scheiben aus Kupfer je 468 g der rote Punkt markiert die Ziehrichtung. (FB) |

| Das Magnetfeld ließ sich per

Fernbedienung ein/ausschalten. Versuch2: Eine ausgeglühte Scheibe rotiert, 467g, hat keine spürbaren Strukturen Versuch3: axiales Magnetfeld, 2 nA, zwei Scheiben übereinander, Magnetfeld ein/aus, gut spürbar. Versuch4: DECT neben die rotierenden Kupferscheiben => starkt spürbar "infiziert" Versuch5: 6 Scheiben übereinander, nicht rotierend, 2 nA Magnetfeld ein/aus, gut spürbar Versuch6: rotierend gut spürbar Versuch7: Alu-Linse rotierend, Magnetfeld ein/aus , bei +2nA schwach bei -2nA stärker spürbar (andere Qualität?) (FB) |

13. frühere Experimente

13.1 Wasser im Gefäß wird gerührt

|

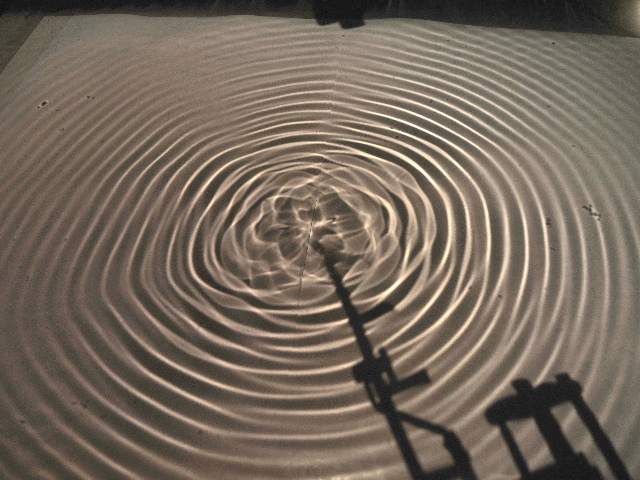

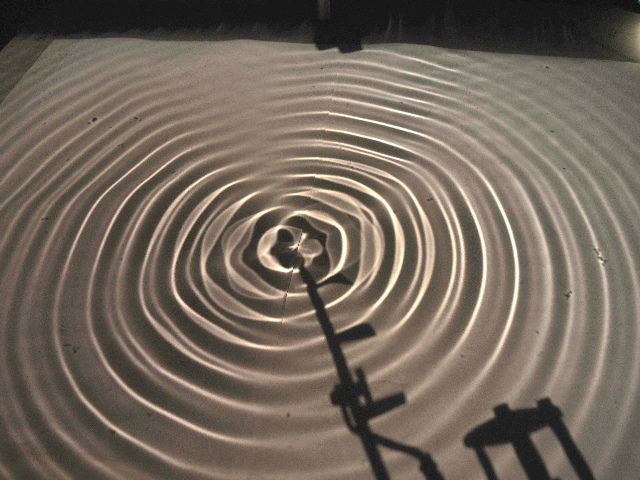

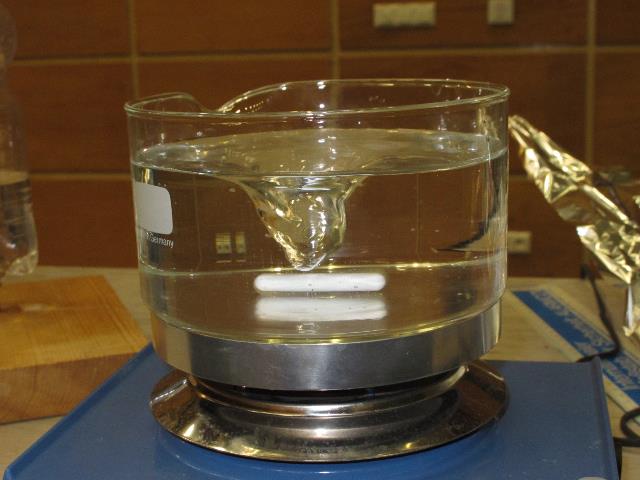

Abb. 13-01-01: Holzstab, exzentrisch,

rührt Wasser in einer Schale, 08.09.2010aus kuehlwasser-vier-03.htm |

|

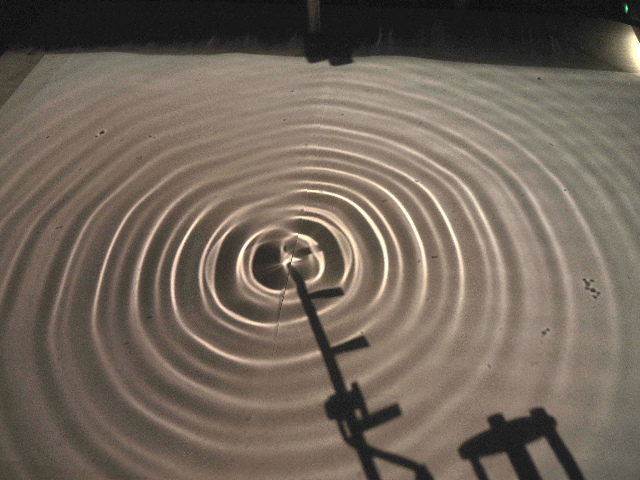

Abb. 13-01-02: 08.09.2010

Strukturen vom gerührten Wasser in der Schale.aus kuehlwasser-vier-03.htm |

|

Abb. 13-01-03: ähnlich wie eine

"Senderstruktur"aus kuehlwasser-vier-03.htm |

|

Abb. 13-01-04: 13.09.2010aus kuehlwasser-vier-03.htm |

|

| Abb. 13-01-05: 13.09.2010,

Wasser und Eisenstäbchen rotieren in einer

Schale, Das Eisenstäbchen wird von einem rotierenden Magnet unter der Heizplatte angetrieben. aus kuehlwasser-vier-03.htm |

|

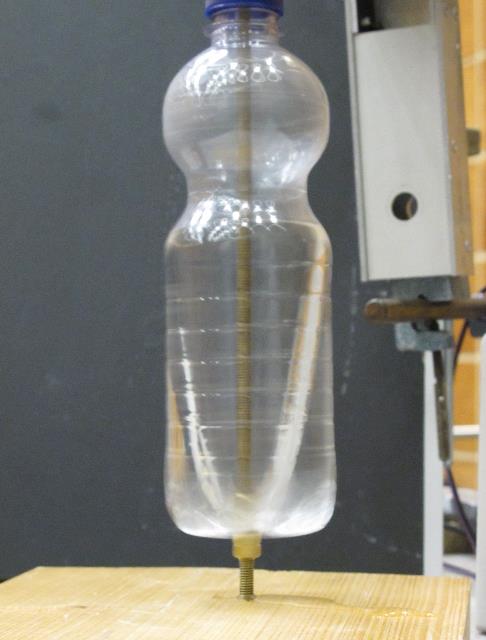

Abb. 13-01-06: Wasserflasche auf

einer Messing-Gewindestange befestigt. Oben ist ein

Motor, der die Stange antreibt.aus kuehlwasser-vier-03.htm |

|

Abb. 13-01-07: 14.09.2010

Rühren mit entgegengesetzter Richtungaus kuehlwasser-vier-03.htm |

|

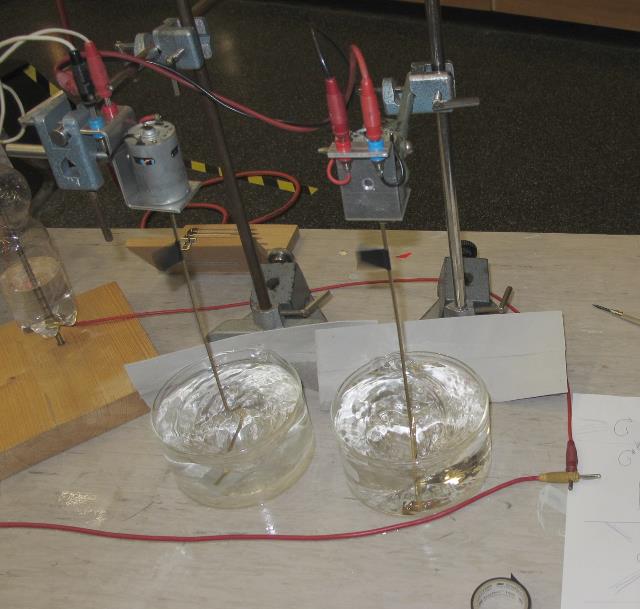

| Abb. 13-01-08: Stukturen bei den

beiden Wassertöpfen mit einstellbarer Drehrichtung. a) CW und CCW Ost-West b) CW und CW Nord-Süd c) CCW und CCW Diagonalen und Süd d) CCW und CW Nord, NO, Ost, SO aus kuehlwasser-vier-03.htm |

|

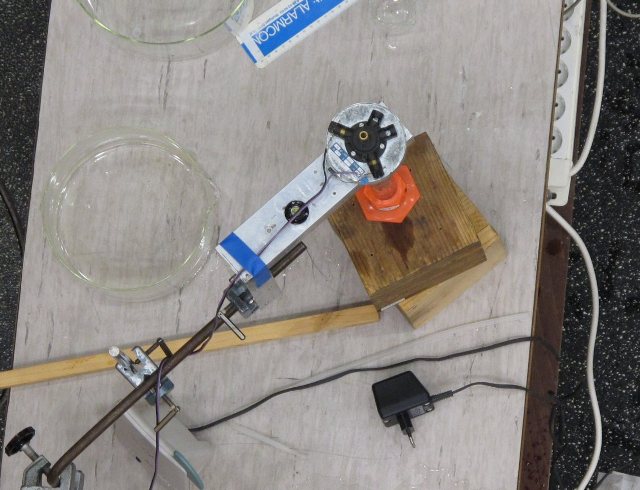

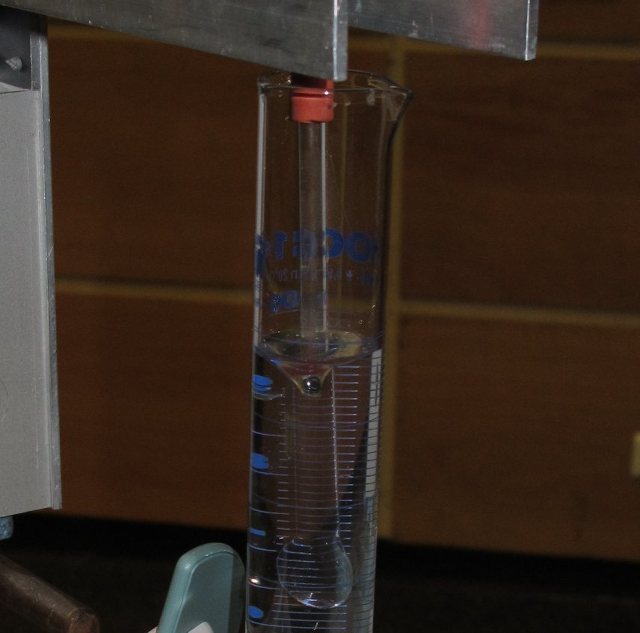

| Abb. 13-01-09: Am unteren Ende der

Achse des Motors ist ein Glasstab-Rührer befestigt.

(FB) |

|

| Abb. 13-01-10: Das Wasser

im Meßzylinder wird mit dem Glasstab gerührt. (FB) |

|

Abb. 13-01-11: 09.09.2010

helblau: Drehrichtung CCW, gelb: CW,

regelmäßige Anordnung von radialen Strukturelementenaus kuehlwasser-vier-03.htm |

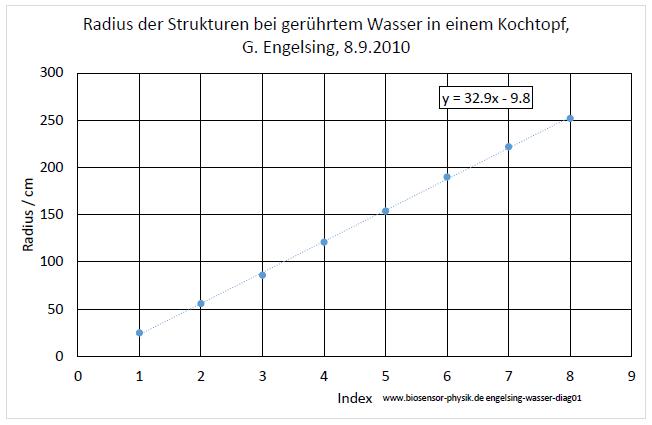

Kochtopf mit Wasser, mit der Hand gerührt

|

| Abb. 13-01-12: 08.09.2010 genutzt für die nächsten Daten wurde der mittlere Edelstahltopf, gerührt wurde mit dem Holzlöffel. aus kuehlwasser-vier-03.htm |

|

Abb. 13-01-13: 08.09.2010,

Blick nach Südenaus kuehlwasser-vier-03.htm |

|

| Abb. 13-01-14: mittlerer Abstand der

Strukturelemente: 32.9 cm (FB) |

13.2 Wasser, Druckluft und Licht fließt in einem Viertelkreis, Bogen, Spule

13.2.1 Strömung in einem geraden Abschnitt

|

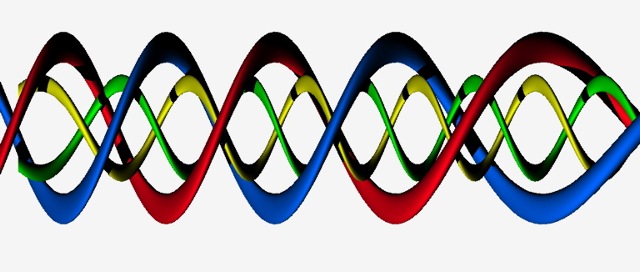

Abb. 13-02-01-01: schematisch:

Doppelschrauben um die Achse der Strömungaus wasser-ader-zwei.htm#kapitel-08 |

|

Abb. 13-02-01-02: schematisch: neben

den Doppelschrauben gibt es weitere Elemente im

Außenraumaus wasser-ader-zwei.htm#kapitel-09-01 |

13.2.2 Strömung in einem gebogenen Abschnitt

|

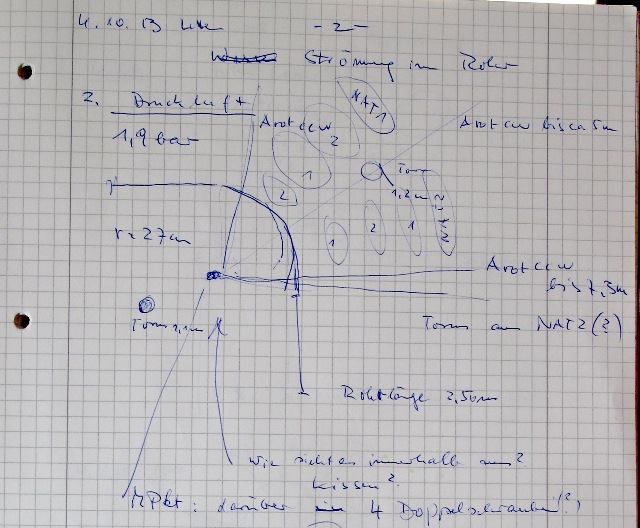

Abb. 13-02-02-01: Strömung um

einen Viertelkreis 4.10.2013aus kuehlwasser-zwanzig-zwei.htm#kapitel-11 |

|

| Abb. 13-02-02-02:

Kupferkapillare und Lichtleiter aus Kunststoff

(FB) |

|

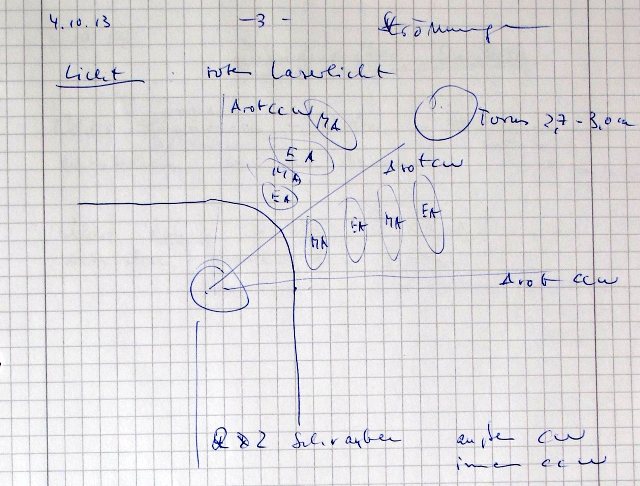

| Abb. 13-02-02-03: Druckluft fließt

durch einen Kupferrohrbogen. Im Außenraum gibt es ein reguläres Muster von Zonen mit abwechselnden Qualtiäten. aus kuehlwasser-zwanzig-zwei.htm#kapitel-11 |

|

Abb. 13-02-02-04: Licht geht durch

einen Lichtleiteraus kuehlwasser-zwanzig-zwei.htm#kapitel-11 |

|

Abb. 13-02-02-04: Wasser

strömt im Schlauch, in einem Viertelkreis, 08.07.2018aus wasser-ader-zwei.htm#kapitel-05 |

|

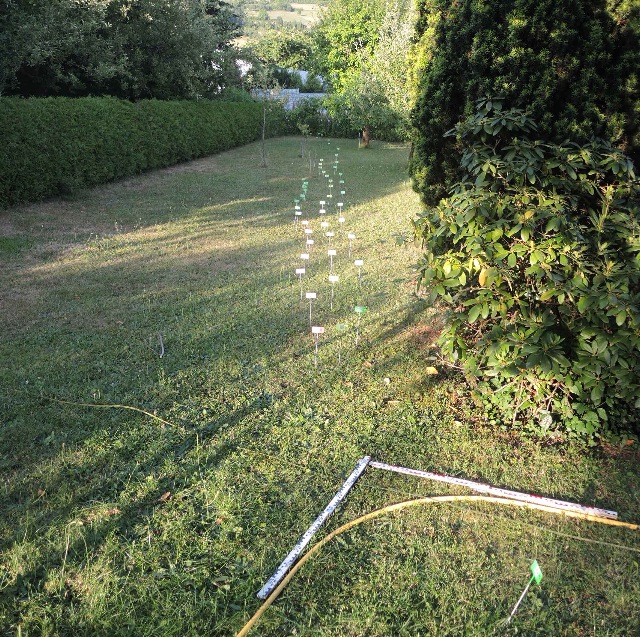

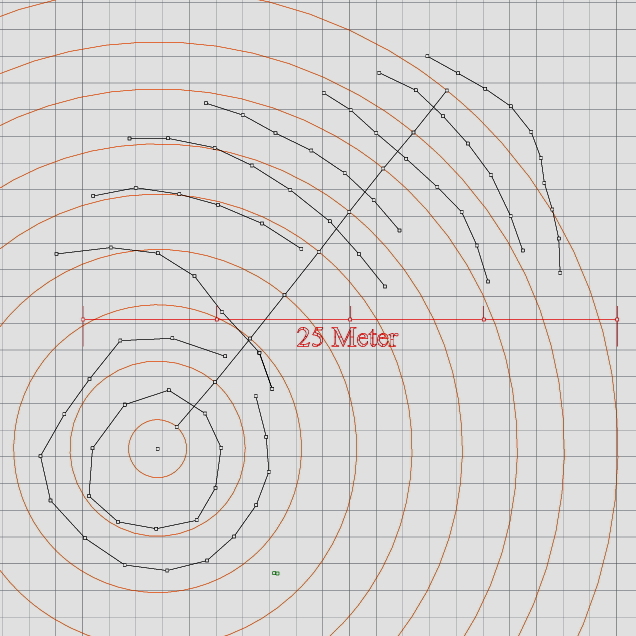

Abb. 13-02-02-05: 02.08.2018

Markierung der Wirbelzellen mit Reflektormarken

für die Vermessungaus wasser-ader-zwei.htm#kapitel-05 |

|

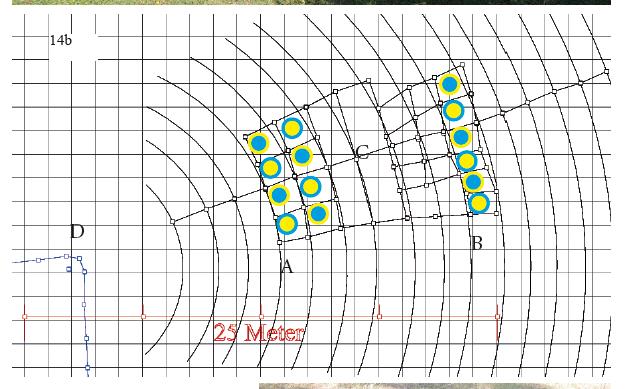

| Abb. 13-02-02-06: Vermessung der

gefundenen Strukturen beim Schlauchbogen D Wirbelzellen im Außenraum des Bogens, maßstäbliche Darstellung, Raster: 1 m x 1 m aus wasser-ader-zwei.htm#kapitel-05 |

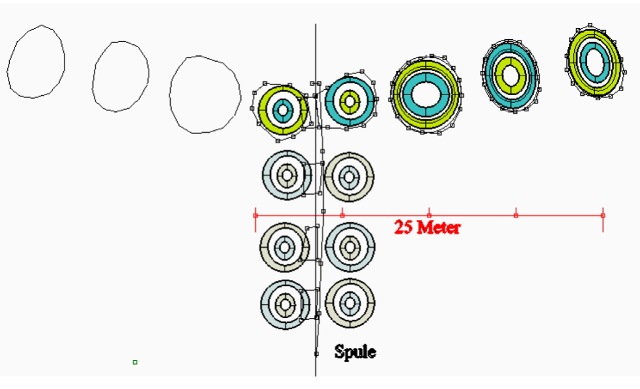

13.2.3 Spule, mehrere Kreise in Reihe

Spulenachse horizontal

|

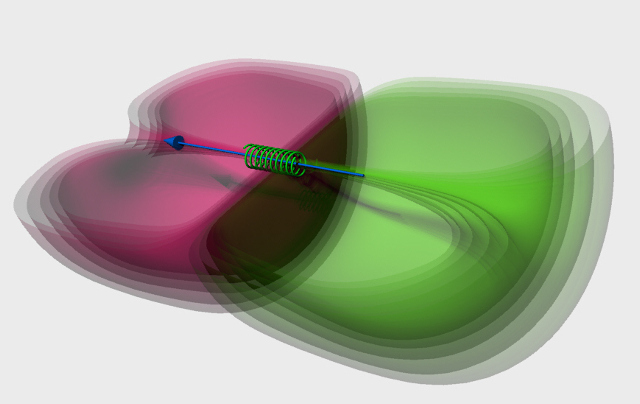

Abb. 13-02-03-01:

aus wasser-ader-zwei.htm#kapitel-07 |

|

Abb. 13-02-03-02:

aus wasser-ader-zwei.htm#kapitel-07 |

|

Abb. 13-02-03-03:

aus wasser-ader-zwei.htm#kapitel-07 |

Spulenachse vertikal

|

Abb. 13-02-03-04:

aus wasser-ader-zwei.htm#kapitel-07 |

|

Abb. 13-02-03-05:

aus wasser-ader-zwei.htm#kapitel-07 |

Spulenachse horizontal

|

Abb. 13-02-03-06:

aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-01 |

|

Abb. 13-02-03-07:

aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-01 |

|

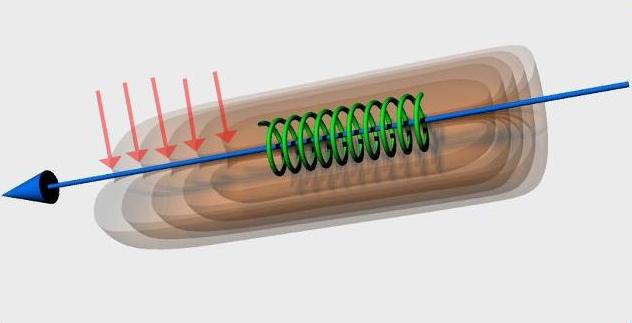

Abb. 13-02-03-08: Elektrischer Strom

in einer Spule erzeugt ein Magnetfeld

|

|

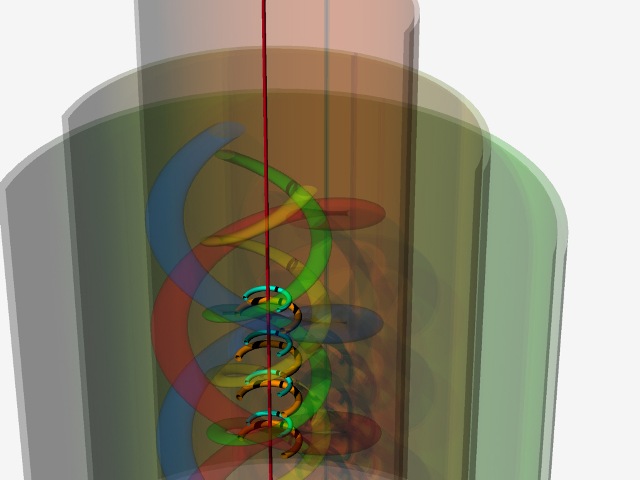

Abb. 13-02-03-09: feinstoffliche

Strukturen um eine Strömung in einer Spuleaus stab-und-spirale.htm#kapitel-05-06 |

|

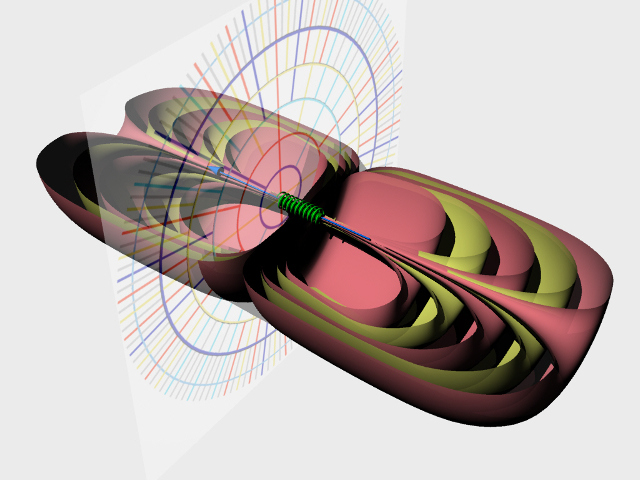

| Abb. 13-02-03-08:

feinstoffliche Strukturen um eine Strömung in einer

Spule Die Qualitäten an beiden Enden unterschiedliche sich. siehe Fischgräten: toroidspule-test.htm wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-03 physik-neu-006.htm

|

|

Abb. 13-02-03-09: aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-01 |

|

| Abb. 13-02-03-10: |

|

Abb. 13-02-03-11:

aus stab-und-spirale.htm#kapitel-05-06 |

Spule aus einem Lichtleiter

|

Abb. 13-02-03-12: Glasfaser auf einen

Träger gewickelt.aus stab-und-spirale.htm#kapitel-01-00 |

|

|

Abb. 13-02-03-13: vorne die Glasfaser

auf dem Träger aus stab-und-spirale.htm#kapitel-01-00 |

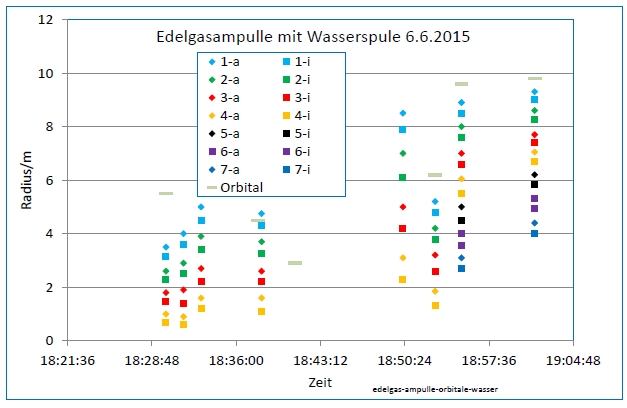

Spule aus einem dünnen Wasserschlauch um eine Edelgasampulle

|

Abb. 13-02-03-14: roter

Schrumpfschlauch als Spule gewickelt. von rechts

kommt Wasser aus einem Drucktank. In der Spule steht

eine Glasampulle, die mit Xenon gefüllt ist.aus kuehlwasser-zwanzig-zwei.htm#kapitel-08 |

|

Abb. 13-02-03-15: Elemente der

Struktur, schematisch, die Ampulle ist dort, wo der

kleine gelbe Zylinder liegt.aus edelgas-ampullen.htm |

|

Abb. 13-02-03-16: Die Strukturen

dehnen sich mit der Zeit aus, wenn Wasser durch die

Spule fließt.aus kuehlwasser-zwanzig-zwei.htm#kapitel-08 |

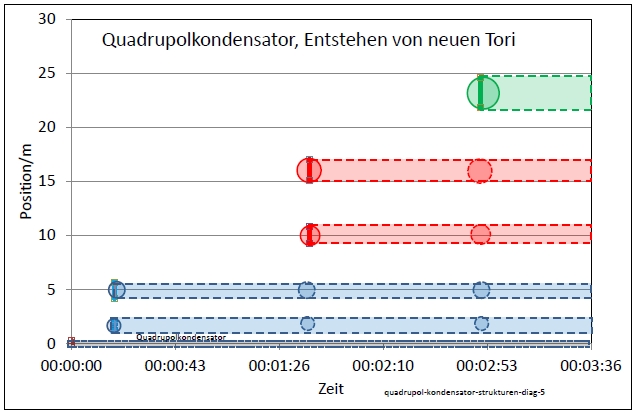

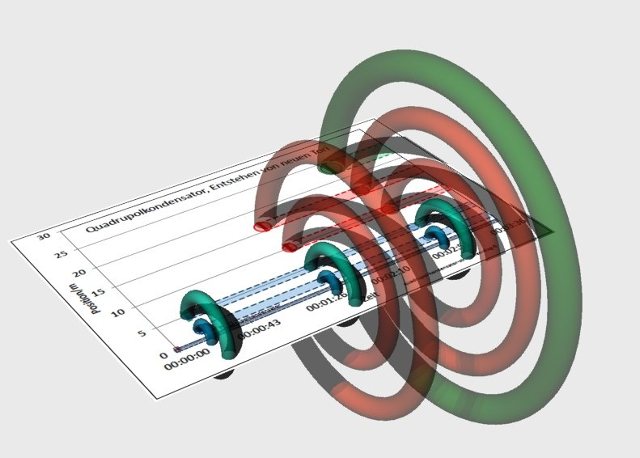

13.2.3a rotierendes elektrisches Feld

|

Abb. 13-02-03a-01:aus quadrupol-kondensator.htm#kapitel-02 |

|

Abb. 13-02-03a-02:aus quadrupol-kondensator.htm#kapitel-02 |

|

Abb. 13-02-03a-03:aus quadrupol-kondensator.htm#kapitel-02 |

13.2.3b rotierendes magnetisches Feld

rotierende-magnetfelder.htm

|

aus rotierende-magnetfelder.htm#kapitel-02 |

| Magnet auf Besenstil |

13.2.4 Dipol, Periodische Strömung

|

Abb. 13-02-04-01:

aus dipol.htm#kapitel-01 |

|

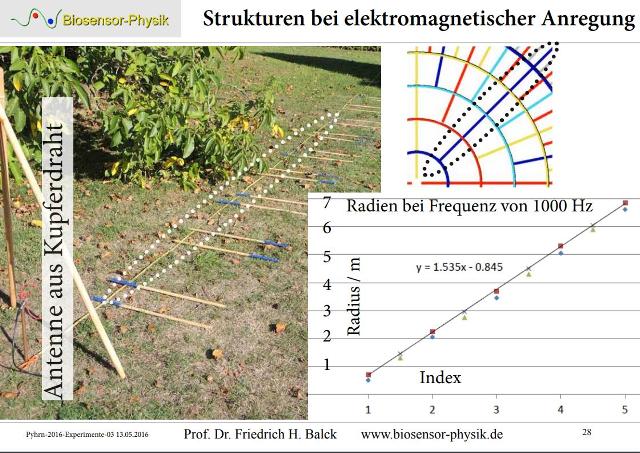

Abb. 13-02-04-02: Strukturen bei

einem Stabdipol bei Wechselspannung von 1000 Hzaus pyhrn-2016-experimente-02.pdf |

13.2.5 Viertelkreis

|

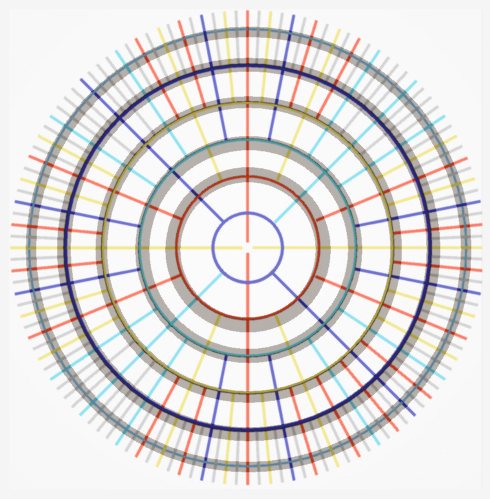

| Abb. 13-02-05-01:Strukturen um einen

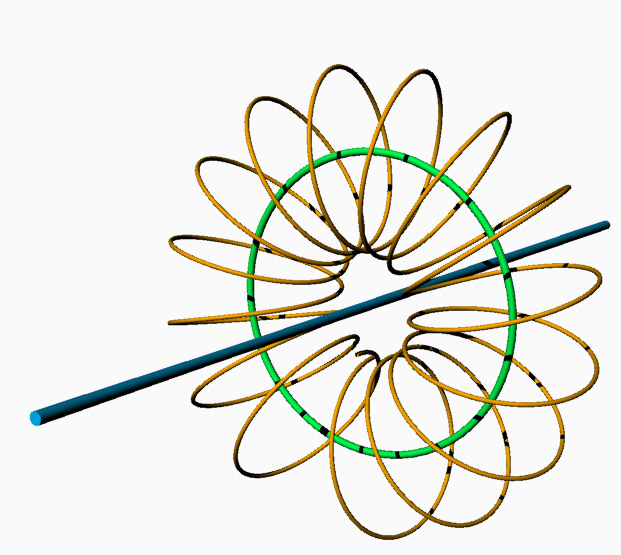

einzelnen gerader Leiter Wie bei der Verkettung von elektrischem Strom (blau) und magnetischem Fluß (grün) sowie dem Vektorpotential (ocker) aus maxwell-drei.htm#kapitel-03 aus fliess-richtung-01.htm#kapitel-02-02 |

|

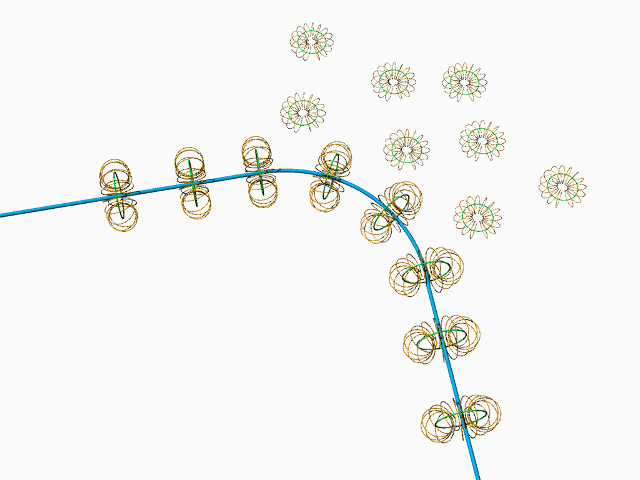

| Abb. 13-02-05-02: Eine lineare

Strömung (blau) ist umgeben von

ineinandergeschachtelten Ringströmungen. Bei einem

Bogen entstehen außerhalb weitere Wirbelzellen (FB) |

|

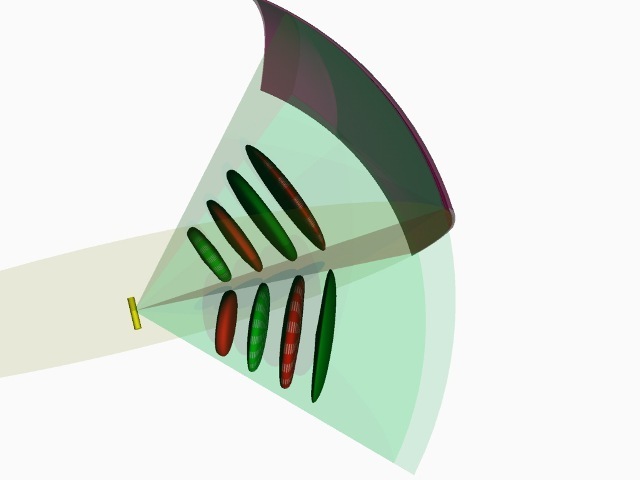

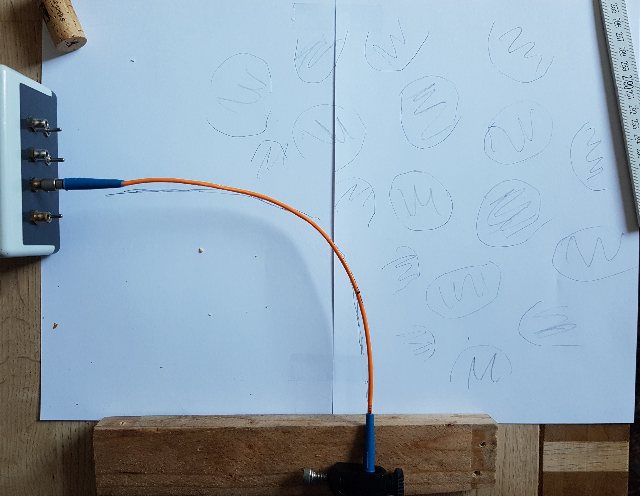

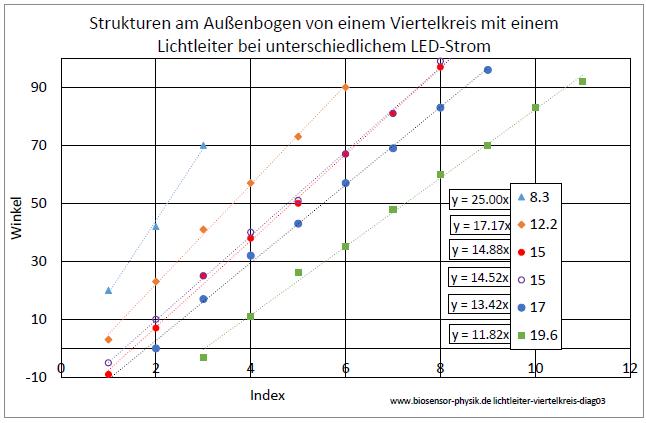

| Abb. 13-02-05-03: Lichtleiter als

Viertelkreis, von links wird mit von einer LED

eingestrahlt Es gibt ein schachbrettartiges Muster von Wirbelzellen, jeweils mit abwechselnder Qualität. Die Anzahl der Wirbel pro Fläche nimmt mit steigendem Lichtstrom zu. (FB) |

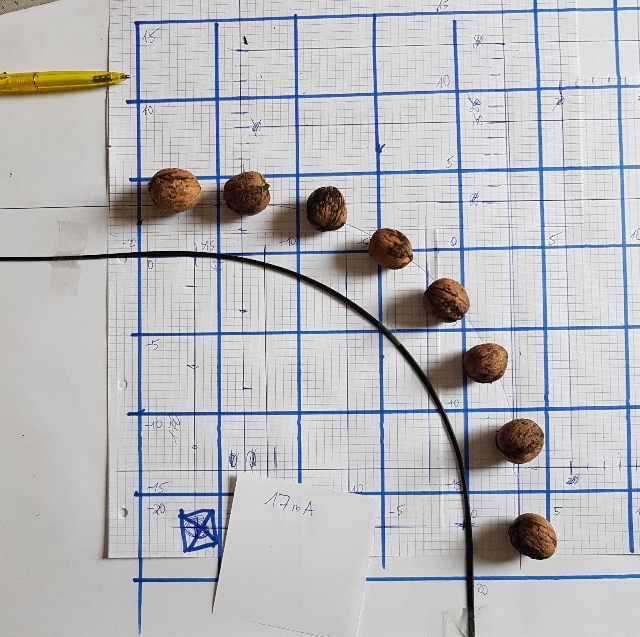

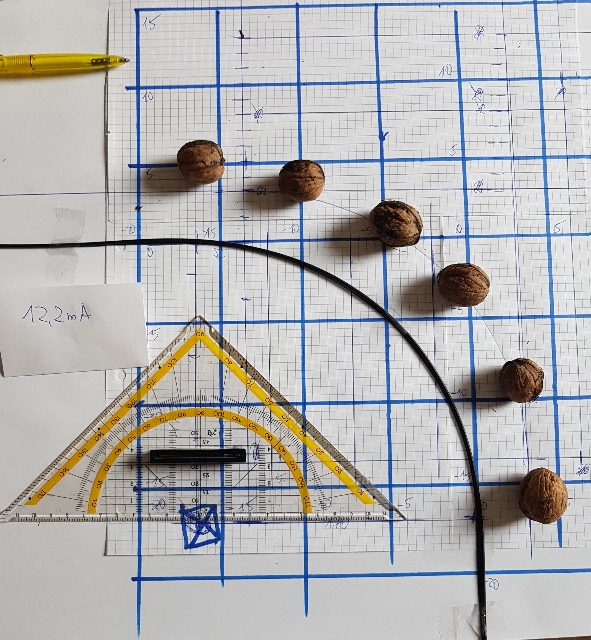

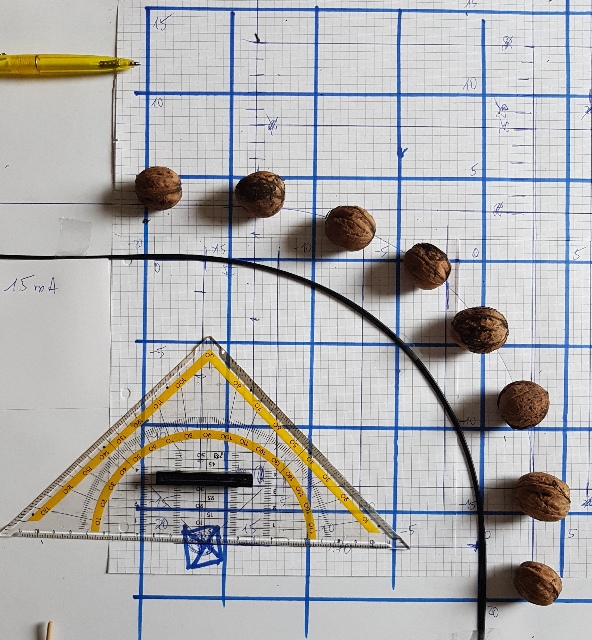

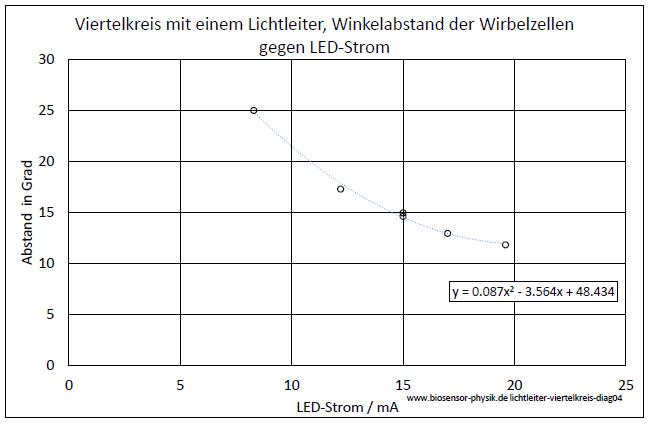

Winkel der Strukturen auf der Außenseite vom Viertelkreis bei unterschiedlichen Diodenströmen

|

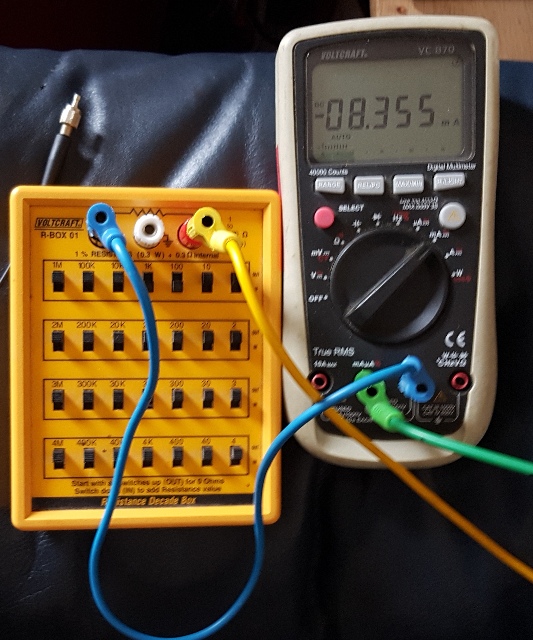

| Abb. 13-02-05-04: LED gelb,

integrierter Vorwiderstand 470 Ohm,

step-UP-Wandler 12 Volt, (FB) |

|

| Abb. 13-02-05-05: Diodenstrom

8,3 mA, einstellbarer Vorwiderstand 1100 Ohm, 12

Volt (FB) |

|

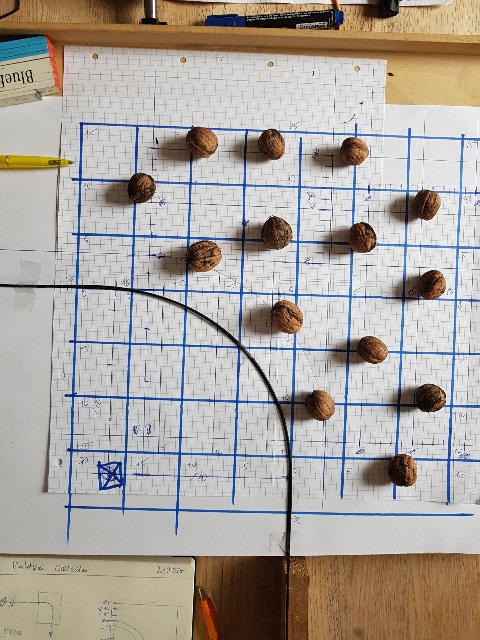

| Abb. 13-02-05-06: Diodenstrom:

8.3 mA, es gibt eine matrixartige Anordnung

von Orten mit erhöhter spürbarer Intensität

(Wirbelzellen?). In den Zwischenräumen gibt es

auch Zellern jedoch mit komplementärer

Qualität. Vergleichbar mit den Zellen in Abb. 13-02-02-06 allerdings besteht hier der Abstand zum Viertelbogen viele Meter, während es auf dem Foto nur wenige Dezimeter sind. (FB) |

|

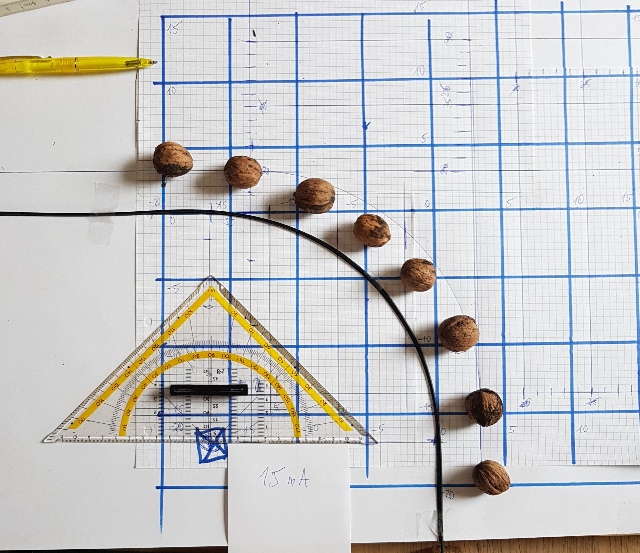

| Abb. 13-02-05-07: Diodenstrom:

15 mA |

|

| Abb. 13-02-05-08:

Diodenstrom: 17 mA |

|

| Abb. 13-02-05-09: Diodenstrom:

19.6 mA |

|

| Abb. 13-02-05-10: Diodenstrom: 12.2

mA |

|

| Abb. 13-02-05-11: Diodenstrom: 15 mA |

|

| Abb. 13-02-05-12: mit zunehmendem

Diodenstrom (Intensität der LED) werden die Wirbel

immer kleiner und rücken dichter zusammen (FB) |

|

| Abb. 13-02-05-13: mit zunehmendem Diodenstrom (Intensität der LED) rücken die Wirbel dichter zusammen (FB) |

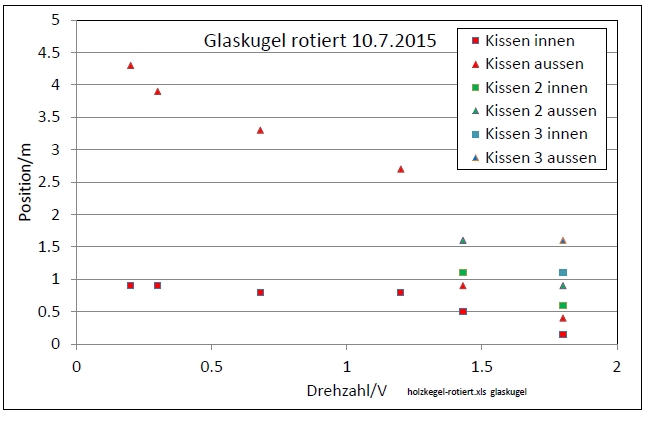

13.3 rotierende Objekte, Magnet, geladene Kugel, Rohre, Glaskugel, Lehmkugel

|

Abb. 13-03-01: Rotierender

Ringmagnet 13.01.2012aus kuehlwasser-sechszehn.htm |

|

Abb. 13-03-02: Scheibe mit vier

Zylindermagnetenaus physik-neu-004.htm#physik-neu-04 |

|

Abb. 13-03-03: Hochspannung, geladene

Kugel rotiert 27.01.2015aus kuehlwasser-sechszehn.htm |

|

Abb. 13-03-04: zwei ineinander

gesteckte Metallrohre rotieren gemeinsam um eine

Achse, 27.01.2012aus kuehlwasser-sechszehn.htm |

Amorphe Materialien

|

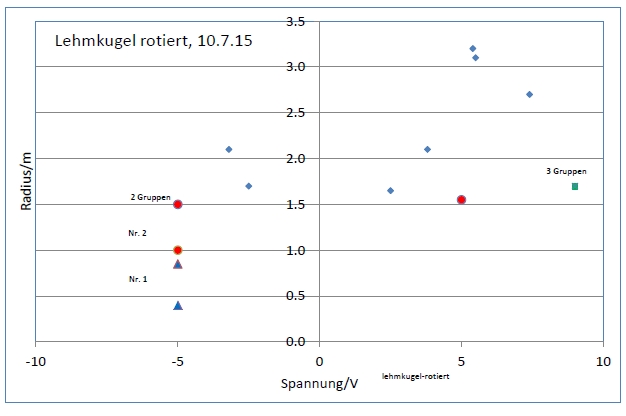

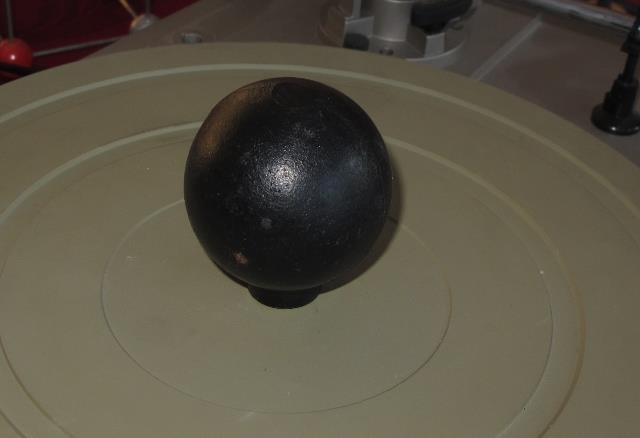

Abb. 13-03-05: aus Lehm geformte

Kugel rotiert, 16.6.2015aus kuehlwasser-zwanzig-zwei.htm#kapitel-10 |

|

Abb. 13-03-06: 10.07.2015aus kuehlwasser-zwanzig-zwei.htm#kapitel-10 |

|

Abb. 13-03-07:

aus kuehlwasser-zwanzig-zwei.htm#kapitel-10 |

|

Abb. 13-03-08:

aus kuehlwasser-zwanzig-zwei.htm#kapitel-10 |

|

Abb. 13-03-09:

aus kuehlwasser-zwanzig-zwei.htm#kapitel-10 |

|

Abb. 13-03-10:

aus physik-neu-009.htm#physik-neu-09 |

|

Abb. 13-03-11:

|

Literatur: b-literatur.htm

|

www.biosensor-physik.de | (c)

12.04.2020 - 11.08.2025 F.Balck |

© BioSensor-Physik 2025 · Impressum