Beobachtungen:

Wärmestrahlung, Wärmestrom, elektrische Spannung,

mechanische Spannung

1.1 Klassische Wärmestrahlung

1.2 Thermische Emission

1.3 Weitere Strahlung von glühenden Körpern

2. Andere Art von Strahlung bei schwach erwärmten bzw. heißen Körpern

2.1 erwärmte Metallkörper

2.2 glühender Eisendraht mit Gleichstrom erhitzt

2.3 Glühdraht einer 12 V Glühbirne, Draht einer Feinsicherung

2.4 Strahler mit Halogenstab 500 W

3. Warmes Wasser

3.1 Warmes Wasser im Porzellanbecher

3.2 Unterschied - wärmer oder kälter als die Umgebung

3.3 Warmes Wasser im gläsernen Isolierglas

3.4 Wärmezufuhr erzeugt Strukturen wie bei Strömungen

3.5 Wärmestrahlung, Kältestrahlung

4. Sonstiges

4.1 Pyramide, Chestahedron

4.2 Spürbare Strukturen bei Pyramiden

4.3 Zusätzliche Anregung mit einem elektrische Feld

4.4 Elektrische und mechanische Spannung sowie Erwärmung

4.4.1 Mechanische Spannung

4.4.1.1 Vergleich mit einem hängenden Stab

4.4.1.2 Vergleich mit Belastung einer Spiralfeder (Federwaage)

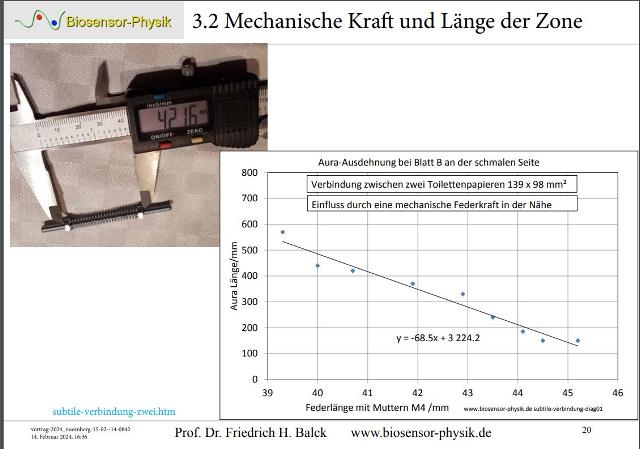

4.4.1.2a Struktur bei einer Kugelschreiberfeder unter veränderter Belastung

4.4.1.3 Latente Wärme in Flüssigkeit gespeichert, Kalt-Warm-Kompressen

4.4.2 Orbital von einem Bleiklotz als Detektor

4.4.2.1 Einfluß einer elektrischen Spannung, Seebeck-Effekt

4.4.2.2 Einfluß einer mechanischen Spannung

4.4.3 Einfluß von Erwärmung

4.4.3.1 Orbital vom Bleiklotz als Detektor für Anregungen

4.4.3.2 Wirbelzonen als Detektor für Strömungen

4.4.4 Einfluß einer sehr kleinen Gleichspannung bei einem Stab (ohne elektrischen Kontakt!)

4.4.5 Strömungen bei mechanischen Spannungen

4.4.6 Strömung bei einem aktiven Körper

5. Sonstiges-2

5.1 Festkörpereigenschaften

5.2 Eisenbahnschienen als Thermometer (1)

5.3 Eisenbahnschienen als Thermometer (2), Beobachtungen an Fotos von Schienen

5.4 Ideale Gase

5.5 Strömung durch Bewegung

5.6 Strömung bei einem Laserstrahl

Photozelle

photozelle.htm#kapitel-05

N-Strahlung

n-strahlung.htm

Lichtbündel

licht-experimente.htm#kapitel-05

|

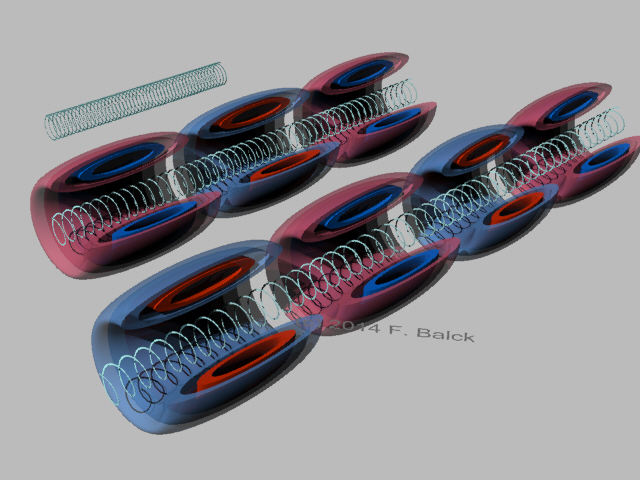

Abb. 00-01: Austritt, "es kommt etwas

heraus", Austrittsarbeit

|

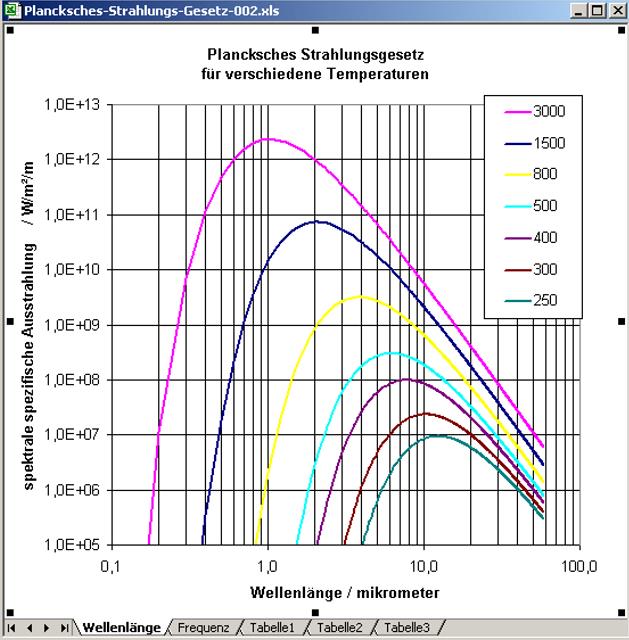

1.1 Klassische Wärmestrahlung

Klassische Wärmestrahlung geht sichtbar von glühenden Körpern aus.

Es gibt aber auch Strahlung von nur schwach erwärmten (d.h. nicht sichtbar glühenden) Körpern.

Diese Strahlung läßt sich mit einer Wärmebildkamera nachweisen, aber auch z.B. mit der Haut auf dem Handrücken.

|

| Abb. 01-01-01: Unterschiedliche

Farben bedeuten unterschiedliche Temperaturen. In der Nähe der Stromzuführungen ist es kälter, daher sieht man zum Teil Farben von Hellgelb bis Dunkelrot. aus lichtquellen.htm#kapitel-04 |

|

Abb. 01-01-02:

aus planck-strahlung.htm |

1.2 Thermische Emission

Aus heißen Metallen treten Ladungsträger aus. Man kann sie mit einem elektrischen Feld absaugen, sofern der Luftdruck sehr niedrig ist, d.h. wenn sich der Aufbau im Vakuum befindet.

Restliche Gasmoleküle sind der Grund dafür, daß die Ladungen auf ihrem Weg zum Auffänger behindert werden.

Je weniger Gasteilchen vorhanden sind, um so mehr Ladungsträger gelangen zum Auffänger.

Dieser Zusammenhang läßt sich in einem Vakuum-Meßgerät ausnutzen.

Glühemission: felder.htm#kapitel-04-06-02

|

| Abb. 01-02-01: oben: Heizdraht

(weißer Draht), aus dem beim Glühen die

Ladungsträger austreten (Glühemission) , Wendel (zum kurzzeitigen Ausheizen d.h. Reinigen der Elektroden) in der Mitte: Auffänger-Elektrode für die Ladungsträger (FB) |

|

| Abb. 01-02-02: Meßbereich von

10-2 bis 10-8 mbar untere Skala: Heizstrom für die Glühemission 0,1 mA (FB) |

|

Abb. 01-02-03: Glühkathode, Aufbau

wie im Röhrenfernseher oder

Kathodenstrahl-Oszillograph. aus beschleunigte-ladungen.htm#kapitel-01 |

1.3 Weitere Strahlung von glühenden Körpern

N-Strahlen, N rayons von R. Blondlot

n-strahlen.htm

|

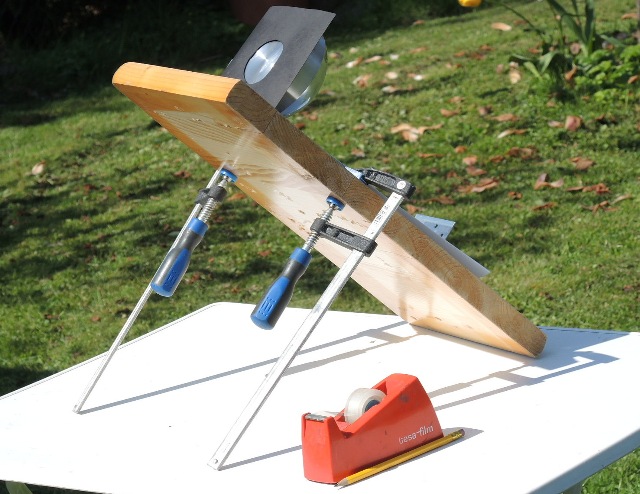

Abb. 01-03-01: Die Sonne scheint auf

die Aluminiumlinse. Im Schattenbereich können

sensitive Personen Teilchenstrahlung (N-Strahlen)

finden, die durch die Linsenform "gebündelt" werden.

Es gibt mehrere "Brennpunkte", d.h. es sind dort

einige Stellen mit höherer spürbarer Intensität.aus n-strahlung.htm#kapitel-03-02-02 |

|

| Abb.01-03-02: Gaslaterne mit vier

Glühstrümpfen (FB) |

|

abb. 01-03-03: Gaslampe mit

Glühstrumpf, ähnlicher Aufbau wie von Blondlot

benutzt. Er hatte eine Auer-Lampe (Glühkörper) zur

Verfügung.aus n-strahlung.htm#kapitel-03-02-02 |

|

| Abb. 01-03-04: Halogenlampe als

Glühkörper. Auf dem Papier sind mehrere Striche zu sehen, die einzelne "Brennpunkte" markieren. aus n-strahlung.htm#kapitel-03-02-02 |

2. Andere Art von Strahlung bei schwach erwärmten bzw. heißen Körpern

2.1 erwärmte Metallkörper

Ist ein Körper wärmer als seine Umgebung, vergrößert sich dessen spürbare Struktur, die ihn umgibt.

Deren Erweiterung hängt von der Temperaturdifferenz zur Umgebung ab.

Es reichen schon Temperaturunterschiede von wenigen Grad aus für einen merkbaren Effekt..

|

Abb. 02-01-01: geheizte Kupferplatte

mit Thermoelement aus aktive-elemente.htm#kapitel-01-03 |

|

| Abb. 02-01-02: Radius der Struktur um

die Kupferplatte gegen die Temperatur. Linearer Zusammenhang: 100° Temperaturunterschied entspricht etwa 100 cm Zunahme (FB) |

|

Abb. 02-01-03: Kupferzylinder, mit

der Gasflamme erwärmbar. aus aktive-elemente.htm#kapitel-01-03(FB) |

|

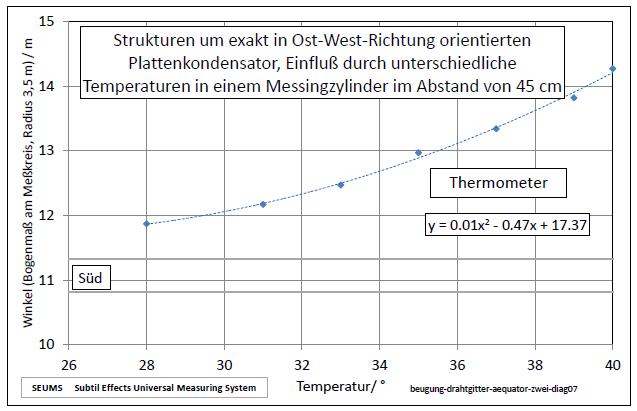

Abb. 02-01-04: Messingzylinder,

mit der Gasflamme erwärmbar. aus seums.htm#kapitel-03-02 |

|

| Abb. 02-01-05: Mit zunehmder

Temperatur des Messingzylinders, nimmt die

Intensität der Struktur zu. gemessen als Öffnungswinkel beim SEUMS. aus seums.htm#kapitel-02 |

|

Abb. 02-01-06: Um diese Hohlkugel

aus Edelstahl gibt es bei etwa 20° ein

Orbital mit Radius von etwa 3,8 Meter. Es wächst mit

zunehmender Temperatur.aus kugel-orbital.htm#kapitel-02 |

|

Abb. 02-01-07: blaue Kurve der Radius

wächst mit zunehmender Temperatur: pro 1

K 1/11 m ~ 9 cmaus kugel-orbital.htm#kapitel-02 |

2.2 glühender Eisendraht mit Gleichstrom erhitzt

|

| Abb. 02-02-01: Glühender Eisendraht, 0,5 mm, ca. 6 A Gleichstrom (FB) |

|

| Abb. 02-02-03: Drei Netzteile

parallel geschaltet liefern maximal 9 A Gleichstrom.

(FB) |

|

| Abb. 02-02-03: Der Radius des

Orbitals wächst mit zunehmender Leistung linear an

mit etwa 1 cm pro Watt. (Leistung ist etwa

proportional zur Temperatur) (FB) |

2.3 Glühdraht einer 12 V Glühbirne, Draht einer Feinsicherung

|

| Abb. 02-03-01: Gleicher Aufbau mit

einer Glühlampe aus dem Auto, Sofittenlampe (12V) Die Ausdehnung des inneren und äußeren Orbtials wird entlang vom Maßstab aufgenommen. Der Maßstab liegt in Nord-Süd-Richtung. (FB) |

|

| Abb. 02-03-02: Bestimmung der Radien

in Nord- (rechts) und Südrichtung (links) Links das Netzgerät für Gleichstrom. (FB) |

|

Abb. 02-03-03: Radien vom inneren und

äußeren Orbital in Nord- und in Südrichtung bei

unterschiedlichen Leistungen (Temperaturen)

|

|

| Abb. 02-03-04: Metallspiegel,

Oberflächenspiegel Wenn die Spiegelseite zur Lampe zeigt, wird die Ausbreitung des Orbitals nach rechts etwas schwächer Bei umgekehrter Ausrichtung des Spiegels gibt es rechts hinter dem Spiegel keine Struktur. (FB) |

|

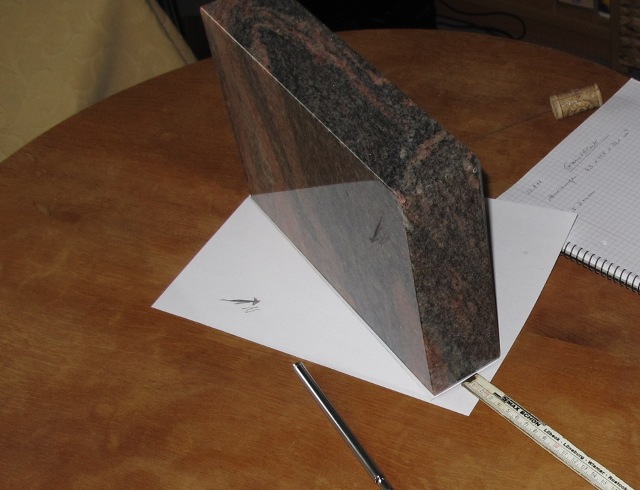

Abb. 02-03-05: Auch bei dieser

Sofitte geht die spürbare Struktur durch diesen

Granitklotz hindurch mit kaum wahrnehmbarer

Zeitverzögerung.aus aktive-elemente.htm#kapitel-01-03 |

|

| Abb. 02-03-07: Feinsicherung für

0,315 A, betrieben mit einigen mA (FB) |

|

| Abb. 02-03-08: Versorgung mit

Gleichstrom aus einer USB-Spannungsquelle (oben in

der Mitte) Spannungsregler und Spannungsteiler (FB) |

|

| Abb. 02-03-09: Feinsicherung, 0,315

A, der Maßstab zeigt nach Süden. Es gibt eine Struktur mit vier um die Drahtachse konzentrischen Elementen. (FB) |

|

| Abb. 02-03-10: Die jeweiligen Radien

der vier Strukturen nehmen mit der elektrischen

Leistung zu. Die Elemente haben etwa gleichen Abstand voneinander. (FB) |

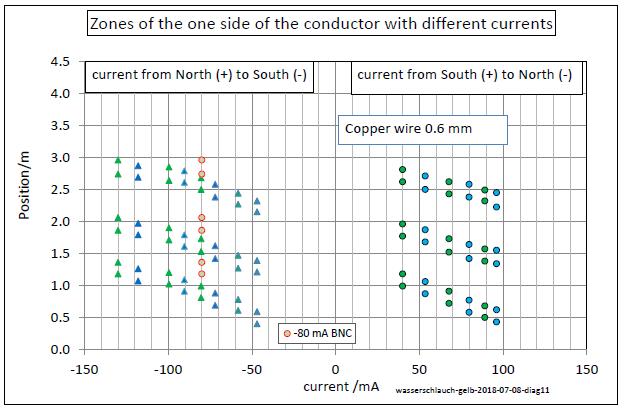

wasser-ader-zwei.htm#kapitel-09-01

|

Abb. 02-03-11: horizontaler

Stromleiteraus wasser-ader-zwei.htm#kapitel-09-01 |

|

Abb. 02-03-12: vertikaler Stromleiteraus wasser-ader-zwei.htm#kapitel-09-01 |

2.4 Strahler mit Halogenstab 500 W

Beobachtung:

In Strahlrichtung gibt es eine spürbare Struktur mit zwei Keulen.

Wenn die Blickrichtung Ost ist, d.h. die Drahtwendel exakt in Nord-Süd ausgerichtet ist,

dann gibt es ein Minimum bei der Länge der Keulen.

|

| Abb. 02-04-01: Dieser

Halogen-Strahler ist für 500 W bei 230 Volt

ausgelegt. Beim Betrieb mit etwa 30 Volt leuchtet er schwach in gelblicher Farbe. Bei den nachfolgenden Versuchen ist die elektrische Leistung erheblich geringer. Die Glühwendel leuchtet nicht. (FB) |

|

| Abb. 02-04-02: Die Glühwendel

befindet sich in einem Quarzrohr. Bei diesen

geringen Strömen leuchtet sie nicht. Schon beim Betrieb mit etwa 2 Volt (73 mA 150 mW) gibt es eine spürbare Struktur mit Radius von etwa 1,5 m. Bei 3 V (115 mA, 350 mW) sind es rund 2,2 m Blickrichtung Ost Die Länge der Struktur hängt von der Orientierung des Strahlers ab. Angaben für Ausrichtung nach Osten. (FB) |

|

| Abb. 02-04-03: Netzteil für

Gleichspannung (FB) |

|

| Abb. 02-04-04: Nach Einschalten des

Stromes entsteht eine spürbare Struktur in Richtung

der Scheinwerferöffnung. Diese 80 mm starke

Holzfaserplatte (Dachisolierung) bewirkt, daß die

Struktur erst nach wenigen Sekunden hindurchgeht und

sich danach allmählich weiter ausbreitet. "Abschirmkork sollte hochverdichtet sein, damit er sich nicht auflädt" frei nach Kopschina abschirmung.htm /kopschina 2001/ (gilt für Ausrichtung nach Osten) (FB) |

|

| Abb. 02-04-05: Diese Granitplatte

behindert die Ausbreitung einer spürbaren Struktur

nicht. Die Wirkung geht hindurch. (gilt für Ausrichtung nach Osten) (FB) |

|

| Abb. 02-04-06: Steht ein Mensch mit

dem Oberkörper vor dem Scheinwerfer, wird die

spürbare Struktur nicht durchgelassen. Sie wird vom

Körper reflektiert. (gilt für Ausrichtung nach

Osten) (FB) |

3. Warmes Wasser

3.1 Warmes Wasser im Porzellanbecher

- Man fülle einen Trinkbecher mit Wasser bei

Raumtemperatur und

bestimme den Radius der den Becher umgebenden spürbaren Struktur.

- Anschließen wiederhole man die Messung mit warmem

Wasser,

nachdem man etwa eine Minute gewartet hat, bis sich die Becherwandung erwärmt hat. - Danach bestimme man den Radius erneut.

- Anschließend trinke/gieße man die Hälfte vom

Wasser wieder aus und bestimme erneut den Radius.

(Experiment für die Kaffeepause)

- Bei warmem Wasser ist die Struktur sehr viel größer als bei kaltem Wasser.

- Halbiert man die Menge des warmen Wasser, schrumpft sie erheblich.

- Die Oberflächentemperatur der Becherwand hat sich

dabei nicht merklich verändert.

Also kann die Ursache für die Struktur nicht die Oberflächentemperatur des Bechers sein,

d.h. es handelt sich nicht die Wärmestrahlung im klassischen Sinne!

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Abb. 03-01-01: Becher steht auf einem

Holzbrett auf einer Küchenwaage. Die Temperatur wird

mit einem Thermoelement gemessen. Die Kamera blickt

in Richtung Süden. Nach links (Süd) und rechts

(Nord) gehen zwei Maßstäbe. In diesen Richtungen

werden die Radien des inneren und des äußeren

Orbitals bestimmt. (FB) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Abb. 03-01-02: nach links geht es in

Richtung Süden. Es gibt ein inneres und ein äußeres

Orbital. (FB) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Abb. 03-01-03: Versuch 1 und Versuch

3, Radien von innerem und äußerem Orbital Unterschiedliche Mengen von warmem Wasser im Trinkbecher bei etwa 68° Radien in Süd-Richtung S1 und S3 bzw. in Nord-Richtung N1 und N3

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Abb. 03-01-04: Versuch 2 Radien

von innerem und äußerem Orbital Gleiche Menge von warmem Wasser bei unterschiedlichen Temperaturen.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Abb. 03-01-15: Warmes bzw. kaltes

Wasser im Becher, jeweils halbvoll bzw. voll. Die gestrichelten Linien rot und blau sind nahezu parallel. Daraus folgt:

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

3.2 Unterschied - wärmer oder kälter als die Umgebung

Um jedes der beiden Objekte gibt es ein Orbital, dessen Durchmesser mit der Temperturdifferenz zur Umgebungstemperatur zunimmt. Für kalt und warm gibt es Orbitale mit unterschiedlich spürbaren Qualitäten.

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| Abb. 03-02-01: Zwei Becher mit

Wasser, links: Wasser etwa 20° wärmer als die Raumtemperatur, rechts: Wasser etwa 15 ° kälter als die Raumtemperatur (FB) |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| Abb. 03-02-02: Becher mit

Schneewasser, Maßstab in Richtung Süden (FB) |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

Abb. 03-02-03: Die Radien der

Orbitale nehmen mit dem Betrag der Differenz

zwischen Umgebung- und Wassertemperatur zu.

Die beobachteten Strukturen bestehen aus zwei Elementen mit Radius-1 und Radius-2 Becher mit Schneewasser:

Becher mit warmem Wasser:

|

|

||||||||||||

| Abb. 03-02-03: Teekanne mit Wasser

steht auf einem Holzbrett, Temperatur des Wassers: 20°, der Schneeschicht: 0° (FB) |

||||||||||||

|

||||||||||||

| Abb. 03-02-04: Es wird die Ausdehnung

des Orbitals in Richtung Süden bestimmt. (FB) |

||||||||||||

|

3.3 Warmes Wasser im gläsernen Isolierglas

Gibt man warmes Wasser in ein gläsernes Isolierglas, so erwärmt sich dessen Außenwand sehr viel langsamer als bei einem einfachen Glas. Für eine Wärmebildkamera ist das warme Wasser "unsichtbar", sie mißt lediglich die Außentemperatur des Isolierglases.

Die spürbare Struktur (Orbital) um das warme Wasser herum ist sofort nach dem Eingießen vorhanden und verändert nicht ihre Größe, während das äußere Glas sich erwärmt.

----> Kamera "sieht" nur einen Teil der Wärmestrahlung.

|

| Abb. 03-03-01: Wärmebildkamera, Thermoelement und Isolierglas mit warmem Wasser gefüllt. (FB) |

|

| Abb. 03-03-02: Wasserglas mit warmem Wasser und Thermoelement (FB) |

|

| Abb. 03-03-03: Bilder der

Wärmebildkamera (der Temperaturbereich ist bei beiden Bildern gleich, "fixed" ) Von oben, direkt auf das Wasser erscheint eine Temperatur von 75,7°, von der Seite gesehen ist die Temperatur bei 43,8° Nach dem Einfüllen des warmem Wassers in das Glas, war das Glas außen auf Zimmertemperatur. Die Außentemperatur stieg allmählich an. (FB) |

Glasscheiben beschichtet mit ZinnOxid ITO

|

| Abb. 03-03-04: Glasscheibe,

einseitig mit ITO (IndiumTinOxyde) beschichtet. Ein Teil der spürbaren Strukturen geht durch die Scheibe hindurch. Welche Seite der Scheibe zur Tasse zeigt, hat einen Einfluß: noch Forschungsbedarf. (FB) |

3.4 Wärmezufuhr erzeugt Strukturen wie bei Strömungen

Einige Vorversuche: Anregung für diese Experimente zur Wärmeleitung kommen von hier:

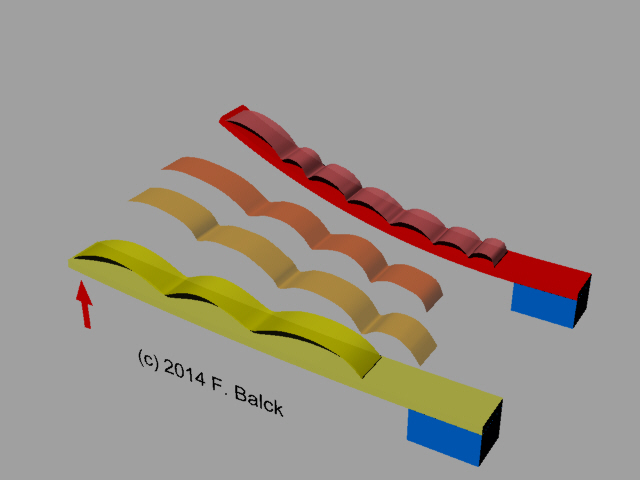

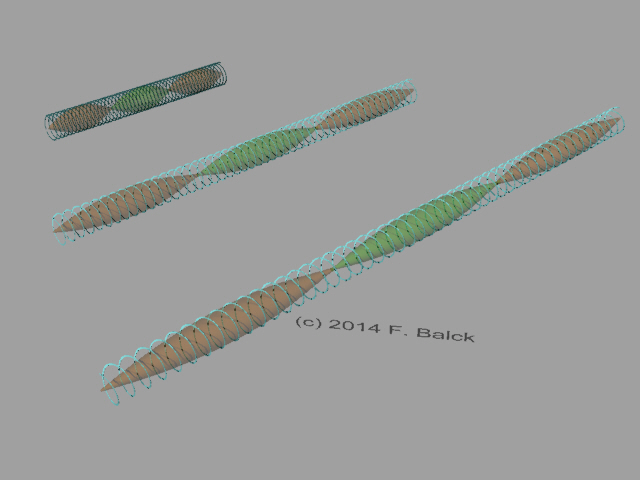

Die "Strömung" in einem stabförmigen Objekt läßt sich an ihrer Wirkung erkennen: es gibt spürbare Strukturen um den Stab herum.

Für die Detektion der Strukturen ist eine Ummantelung (Durchführung) z.B. durch Sand erforderlich.

Es verhalten sich hierbei ähnlich: fließendes Wasser, strömende Luft, fließender elektrischer Strom, Licht in einem Lichtleiter

und Wärmefluß.

Und zwar reicht beim Wärmefluß auch schon die Erwärmung in einem kurzen Bereich von wenigen Prozent der Länge.

Die spürbaren Strukturen sind über der ganzen Länge zu finden.

|

Abb. 03-04-01:aus maxwell-drei.htm#kapitel-04-04-02 |

|

Abb. 03-04-02:

aus maxwell-drei.htm#kapitel-04-04-02 |

|

Abb. 03-04-03: Nur etwa 3 cm erhitzt.aus maxwell-drei.htm#kapitel-04-04-02 |

" Es fließt etwas vom Warmen zum Kalten."

- Bei Stäben aus Metall, Holz oder Kunststoff führt kurzzeitige

Erwärmung (fünf Sekunden) mit der warmen Hand zu torusartigen

Strukturen, wie sie bei Strömungen z.B. Luft, Wasser in

einem Rohr; Strom in einem Leiter oder Licht in einer

Faser zu beobachten sind. Torusradius > 0,5 m. wasser-ader-zwei.htm

Etwa 10 Sekunden nach der Erwärmung sind die Tori wieder zusammengefallen. (Daten gelten für 15 mm Aluminiumstab) - Damit verbunden ist eine Vergrößerung der Keulen am

nicht erwärmten Ende.

- Erwärmt man den Stab in der Mitte, verlängern sich die Keulen an beiden Enden entsprechend.

|

| Abb. 03-04-04: Stäbe aus v. l.: Buche, geriffelter Buche, Aluminium, Kupfer, Stahl, Messing, Plexiglas und weißer Kunststoff (FB) |

|

| Abb. 03-04-05: Ein langer 15 mm

Aluminiumstab, ein kurzer 12 mm Eisenstab (Stahl)

und ein langer Stab aus Buchenholz. (FB) |

|

| Abb. 03-04-06: Erwärmung an einem

Ende Jeder der Stäbe ist ein aktiver Körper, bei dem an jedem Ende keulenartige Strukturen vorhanden sind. Die spürbaren Qualitäten beider Keulensysteme unterscheiden sich.  Schematisch: für System gelb im Gleichgewicht z.B. Keule links lang, Typ A Keule rechts kurz Typ B <--Keule-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ----K--< (1) (2) Erwärmt man einen dieser Körper mit der warmen Hand oder mit dem Feuerzeug ( ca. 5 Sekunden) z.B. bei (1) , dann sieht das Bild für einige Sekunden so aus: TTTTTTTTTTTTorusTTTTTTTTTTTTT --K----- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----Keule------>+> TTTTTTTTTTTTorusTTTTTTTTTTTT Erwärmt man ihn bei (2), dann ist es etwa spiegelbildlich: TTTTTTTTTTTTorusTTTTTTTTTTTTTTT <+<-----Keule------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ----K--< TTTTTTTTTTTTorusTTTTTTTTTTTTTTT (FB) |

|

| Abb. 03-04-07: System gelb und

System rot, schematisch Keulenorbitale auf beiden Seiten, Verhältnis der Längen für gelb etwa 2:1, für das entsprechend gespiegelte Paar mit einer anderen Qualität ist das Verhältnis umgekehrt 1:2 (FB) |

|

| Abb. 03-04-08: Eisenstab, die Längen

der Keulen rot und gelb sind mit Hölzern markiert

(ohne Erwärmung). Sie sind etwa im Verhältnis 1:2 bzw. 2:1 Es gibt auf jeder Seite jeweils zwei Keulen. vorher , System gelb <------------- xxxxxxxxxxxxxxxx-----< (3) Nach Erwärmung in der Mitte dehnen sie sich in beide Richtungen aus. nach etwa drei Sekunden Erwärmung mit dem Feuerzeug <+<------------------------ xxxxxxxxxxxxxxxx------------------->+> (FB) |

|

| Abb. 03-04-09: Zwei Buchenstäbe 12 mm

Durchmesser, glatt und geriffelt. Beim geriffelten Stab reagieren die äußeren Strukturen sehr viel stärker auf leichte Erwärmung mit den Fingern als beim glatten Stab. (FB) |

3.5 Wärmestrahlung, Kältestrahlung

|

| Abb. 03-05-01: Schnee auf dem Teller,

Temperatur ist wie die Umgebung, keine Struktur

spürbar (FB) |

|

| Abb. 03-05-02: Schnee auf dem Teller,

im Raum ist es etwa zwanzig Grad wärmer. Es gibt

eine größere Struktur um den Schnee herum, die im

Freien bei Außentemperatur nicht wahrzunehmen war.

(FB) |

|

| Abb. 03-05-03: Aluminiumstab. Erwärmt

man ihn mit warmen Fingern an unteren Ende für

einige Sekunden, dann gibt es eine torusartige

Struktur entlang des Stabes. Wärmeleitung durch das metallische Leitung (FB) |

u |

| Abb. 03-05-04: Wärmerohre (Heatpipe),

Wärmeleitung durch strömenden Wasserdampf. links: Schneewasser (etwas trübe), rechts: klares warmes Wasser, etwa 15° über Raumtemperatur Die Strukturen um die beiden Wärmerohre unterscheiden sich in der Qualität. (FB) |

|

| Abb. 03-05-15: Wasser mit gleicher

Temperatur in beiden Flaschen. Berührt man gleichzeitig das linke Wärmerohr und das rechte jeweils mit Daumen und Zeigefinger (anstatt der Wäscheklammern), dann strömt (oberhalb der Schraubdeckel) in dem linken Rohr die Wärme der Finger im Rohr nach unten und im rechten Rohr die Wärme nach oben. Dabei entsteht eine große Wirbelstruktur (Radius > 1 m), die nach dem Entfernen der Finger noch etwa 15 Sekunden anhält und dann kleiner wird. (FB) |

4. Sonstiges

4.1 Pyramide, Chestahedron

30.1.2021

Bei der Ausrichtung von Pyramiden hat die exakte geografische Nord-Richtung eine besondere Bedeutung.

Dies hängt vermutlich mit den beiden Teilchenströmen aus Nord und aus Osten zusammen. seums-vier.htm

An zwei Beispielen konnte die Abhängigkeit bestätigt und um Erkenntnisse erweitert werden.

Übersicht Pyramiden

|

| Abb. 04-01-01: Pyramide aus

Aluminiumrohr (FB) |

|

| Abb. 04-01-02: Doppeltetraeder aus

Kupferdraht (FB) |

|

| Abb. 04-01-03: Doppeltetraeder aus

Kupferdraht zum Aufhängen, Vorschlag von R. Gebbensleben hyperschall.htm (FB) |

|

| Abb. 04-01-04: Doppeltetraeder aus

Draht (FB) |

|

| Abb. 04-01-05: Tetraeder aus 6 mm

Kupferrohr, Spitze steckt im Erdreich. (FB) |

|

Abb. 04-01-05: sehr starke

Ausstrahlung!aus konische-koerper.htm |

|

| Abb. 04-01-06: Pyramide aus Schungit.

Stark spürbare Effekte. Shungit ist ein in der Natur nur an wenigen Orten vorkommendes schwarzes Gestein präkambrischen Alters, das hauptsächlich aus Kohlenstoff besteht. https://de.wikipedia.org/wiki/Shungit (FB) |

|

| Abb. 04-01-07: Pyramide aus

Pappkarton, unten offen. (FB) |

|

| Abb. 04-01-08: Pyramide mit

eingeschriebener zweiten Pyramide (FB) |

|

| Abb. 04-01-09: Pyramiden und

"Obelisk" (FB) |

|

| Abb. 04-01-10: Pyramide aus

Stahlblech mit Granitstein auf der Spitze, Lauenburg/Elbe 53°22'13.16"N 10°33'31.68"E |

|

| Abb. 04-01-11: Pyramiden aus

Edelstahl, es gibt Resonanzen zwischen ihnen,

Abdeckung für den Brunnen vor dem Bahnhof in

Halberstadt (FB) |

|

| Abb. 04-01-12: Hotel Pyramide,

Europaallee 1, Fürth (FB) |

|

| Abb. 04-01-13: Pyramide, Stockelsdorf

(FB) |

|

Abb. 04-01-14:aus kunststoff-pyramiden.htm |

|

| Abb. 04-01-15: Pyramidenförmige

Bienenwachskerze. Zündet man sie an, dann erzeugt die brennende Flamme eine große Struktur (FB) |

4.2 Spürbare Strukturen bei Pyramiden

|

Abb. 04-02-01:aus seums-drei.htm#kapitel-08-03 |

|

| Abb. 04-02-02: Chestahedron Auf den Kanten eines gleichseitigen Dreiecks stehten senkrecht drei gleichseitige Dreiecke. Die Zwischenräume sind aufgefüllt mit drei Vierecken, die sich in der Spitze treffen. Die Vierecke sind Teile von Tetraederflächen. Jede Fläche hat den gleichen Flächeninhalt. http://frankchester.com/project/chestahedron/ Bauplan: http://frankchester.com/wp-content/uploads/2010/07/Chestahedron-Net-with-Face-angles.jpg (FB) |

|

| Abb. 04-02-03: Ausgeschnitten aus

Papier 80g/m² (FB) |

|

| Abb. 04-02-04: Beobachtung: Wenn das Hedron mit der Basis (Dreieck) auf dem Tisch steht, dann strömt etwas heraus - von der Seite gesehen - wie bei einem Blumenstrauß. Von der Spitze kommt etwas mit Qualität 1, von den drei "Hilfsspitzen" etwas mit Qualität 2, Höhe der Struktur: etwa 40 cm. In der vertikalen Achse gibt es eine Rotation (Schraube) bis über 1,5 m hoch. Wenn eine Kante der Basis exakt parallel zur Nord-Süd-Richtung steht, dann wird die Struktur schmal und reicht weit nach oben. Zeigt der dritte Punkt vom Dreieck nach Westen, dann ist der " Blumenstrauß" zylindrisch, etwa 10 cm im Durchmesser und ungefähr 1,5 m hoch. Zeigt der dritte Punkt nach Osten, dann ist oberhalb vom Hedron alles verschwunden. Die Struktur zeigt nach unten. Anmerkung: es gibt eine weitere Struktur mit komplementärer Qualität, die sich bezüglich der Grundfläche spiegelbildlich verhält. (FB) |

Eine Pyramide zum Vergleich

Beobachtung:

|

| Abb. 04-02-05: Pyramide aus Alabaster

(FB) |

|

| Abb. 04-02-06: Ausrichtung der

rechten Kante in Richtung NO. Die Richtung der Rillen in der Unterlage ist exakt NO. Die Struktur dreht CW. (FB) |

|

| Abb. 04-02-07: Ausrichtung der

Paramide exakt in NS-Richtung, keine Drehung (FB) |

|

| Abb. 04-02-08: Ausrechtung der

rechten Kante in NW-Richtung. Drehrichtung CCW (FB) |

Versuch der Erklärung

|

|

| Abb. 04-02-09: schematisch:

Wechselwirkung mit den beiden Teilchenströmen aus

Ost und Nord. seums-vier.htm Ist die Grundfläche der Pyramide etwas nach NO verdreht, stehen die Seitenflächen nicht mehr senkrecht zu den beiden Strömen. Es gibt eine CW- Rotation. Bei Verdrehung nach NW ist die Drehrichtung umgekehrt, CCW - Rotation (FB) |

|

Abb. 04-02-10: Mechanisches Modell,

schematisch, links CCW, rechts CWaus steinkreise-06.htm#kapitel06 |

|

Abb. 04-02-11: CWaus steinkreise-06.htm#kapitel06-2 |

|

Abb. 04-02-12: CCWaus steinkreise-06.htm#kapitel06-2 |

|

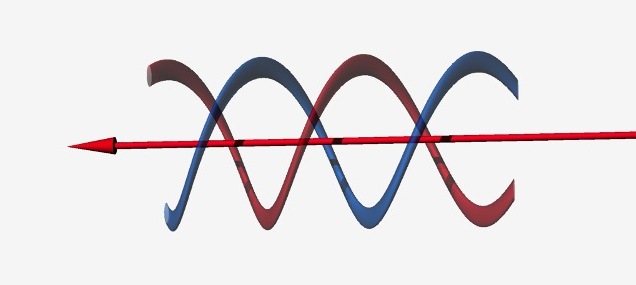

| Abb. 04-02-12: Fundamentales Gesetz

Jede Bewegung (linear) ist gekoppelt mit

schraubenförmigen Strukturen in der

Feinstofflichkeit oder auch

Grobstofflichkeit. (FB 1.2.2021) |

1.2.2021 Erweiterung

4.3 Zusätzliche Anregung mit einem elektrische Feld

Beobachtung:

Wenn die Pyramide bezüglich der NS-Richtung fehlorintiert ist, dann hat die Struktur über der Pyramidenspitze einer rotierende Komponente. Im nachfolgenden Bild rotiert sie CCW.

Legt man zwischen den beiden Kontakten eine einstellbare Gleichspannung - Minuspol (weiß), Pluspol (rot)), dann wird die Struktur (Qualität 1) kleiner, die Rotation verschwindet bei etwa 2,5 µV und kehrt bei höheren Spannungen ihre Drehrichtung (z.B. 6,0 µV) um. Die bisher oben beobachtete Struktur (Qualität 1) ist dann auf der Unterseite der Pyramide zu finden.

Auf der Oberseite ist dann stattdessen eine Struktur mit der Qualität 2.

Vertauscht man die Pole in der Zuleitung, dann wächst die Struktur (Qualität 1) auf der Oberseite mit zunehmender Spannung an.

Mit diesem Testaufbau läßt sich ein Maß für die Stärke der Rotation finden ==>

dieses Maß ist die Spannung, bei der sich die Rotation umkehrt.

|

| Abb. 04-03-01: Nordrichtung oben.

Unterlage ist exakt N-S. Die Abschirmungen der beiden Zuleitungen und das Steckergehäuse sind jeweils über den Schutzkontakt vom Stromnetz geerdet. Nur die Kontaktstifte sind erdfrei und mit der USB-Spannungsquelle verbunden. Die Gleichspannung ist im Bereich von + / - 10 µV einstellbar (FB) |

|

| Abb. 04-03-02: Seitenansicht. (FB) |

|

| Abb. 04-03-03: Einspeisung in die

beiden Audio-Kabel (links), grün: geerdet, blau bzw. rot Spannungsquelle (FB) |

|

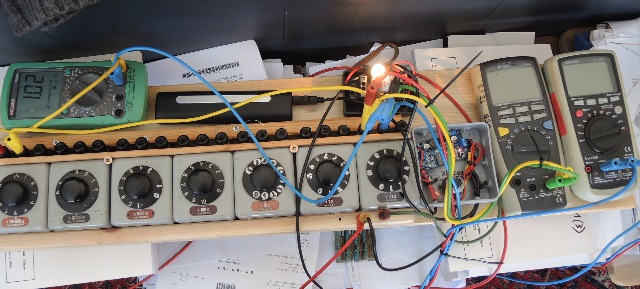

| Abb. 04-03-04:

USB-Spannungsquelle mit Spannungsteiler und Helipot

zur Feineinstellung. Das grüne Meßgerät zeigt die Spannung (0,25 V) am Spannungsteiler 10 000 Ohm zu 0,1 Ohm. Am Ausgang steht somit 0,25 V / 10 000 * 0,1 = 2,5 µV Bei 4 cm Elektrodenabstand ist die Feldstärke bei der Pyramide 62,5 µV/m (FB) |

|

| Abb. 04-03-05: Auch beim Würfel aus

Graphit gilt die gleiche Beobachtung für die Wirkung

der Teilchenströme aus Nord und Ost. Beim Drehen um die vertikale Achse und Überschreiten der N-S-Richtung wechselt die Qualiät der Struktur über dem Würfel ( CCW und CW) (FB) |

|

| Abb. 04-03-06: Auch für diese

Zaunpfahlkappen aus Aluminium gilt die Beobachtung.

In der Nähe der exakten Ausrichtung N-S ändert sich die Qualität der Struktur. konische-koerper.htm#kapitel-03-03 (FB) |

4.4 Elektrische und mechanische Spannung sowie Erwärmung

4.4.1 Mechanische Spannung

|

Abb. 04-04-01-01: Das obere Ende

eines 1 m langen Aluminiumstabes wird um wenige

1/100 mm zur Seite gebogen. Bei exakter

senkrechter Ausrichtung des Balkens gibt es keine

Biegekräfte durch die Schwerkraft. Mit der

Stellschraube lassen sich die Verbiegungen sehr fein

einstellen.aus kuehlwasser-zwanzig.htm#kapitel-02-01 |

|

Abb. 04-04-01-02: Bei mechanischer

Spannung entstehen Zonen längs des Balkens.aus kuehlwasser-zwanzig.htm#kapitel-02-01 |

|

Abb. 04-04-01-03: Mit zunehmender

Biegespannung steigt die Anzahl der Zonen an.aus kuehlwasser-zwanzig.htm#kapitel-02-01 |

|

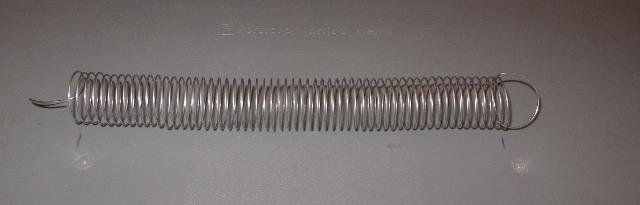

Abb. 04-04-01-04: Spiralfederaus kuehlwasser-zwanzig.htm#kapitel-02-02 |

|

Abb. 04-04-01-05: Slinky, Spiralfeder

mit flachem Draht. aus bbewegte-materie.htm#kapitel-04-04 |

|

Abb. 04-04-01-06: Zonen im Innenraum

bei einer Spiralfeder. Mit zunehmender Spannung

wächst die Anzahl der Zonen.

|

|

Abb. 04-04-01-07: auch im Außenraum

gibt es torusartige Strukturen, deren Anzahl mit der

Spannung wächst.aus kuehlwasser-zwanzig.htm#kapitel-02-02 |

|

| Abb. 04-04-01-08: Eine Druckflasche

für den Gartenbedarf ist mit einem Drucksensor

verbunden. A pressure bottle for gardening needs is connected to a pressure sensor. (FB) |

|

| Abb. 04-04-01-09: Es wird die

Ausdehnung des Orbitals in Richtung Norden als

Funktion des Drucks gemessen. The expansion of the orbital in the north direction is measured as a function of pressure. (FB) |

|

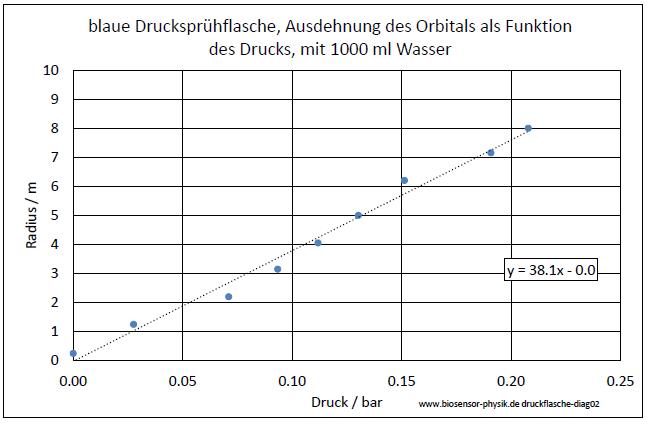

| Abb. 04-04-01-10: Radius des Orbitals

als Funktion des Drucks in der Flasche. Steigung 22 m/bar Radius of the orbital as a function of the pressure in the bottle. (FB) |

26.11.2024

Temperatur 9°, blaue Flasche, Füllung 1000 ml Wasser, 640 ml Luft, Orbital in Richtung West

|

| Abb. 04-04-01-11:

Blutdruck-Meßgerät, Anzeige in mmHg (FB) |

|

| Abb. 04-04-01-12: Das Orbital

wächst mit dem Luftdruck in der Flasche, Steigung

38 m /bar |

4.4.1.1 Vergleich mit einem hängenden Stab

Als Belastung: ein Eimer mit Konservendosen

|

| Abb. 04-04-01-01-02: Die spürbare

Struktur umgibt den Stab wie ein Zylinder mit

gleicher Achse. Sie erstreckt sich nach links und rechts gleichermaßen (jeweils etwa 25 cm). (FB) |

|

| Abb. 04-04-01-01-02: In dem Eimer

standen 0 bis 5 Konservendosen. (FB) |

|

| Abb. 04-04-01-01-03: Der

Zollstock gibt die Richtung der Messung an. (FB) |

|

| Abb. 04-04-01-01-04: Ausdehnung einer

Struktur bei einem hängenden Stab mit

unterschiedlicher Last. Je größer die Last, umso

größer der Radius der Struktur. (FB) |

4.4.1.2 Vergleich mit Belastung einer Spiralfeder (Federwaage)

|

| Abb. 04-04-01-02-01: Oben ist die

Zugfeder aufgehängt, nach rechts dient ein Zollstock

als Maßstab für die Ausdehnung der Struktur, unten

wird in den Meßbecher jeweils eine Portion Wasser

dazugegeben (30g) (FB) |

|

| Abb. 04-04-01-02-02: Zollstock und

Federwaage (fB) |

|

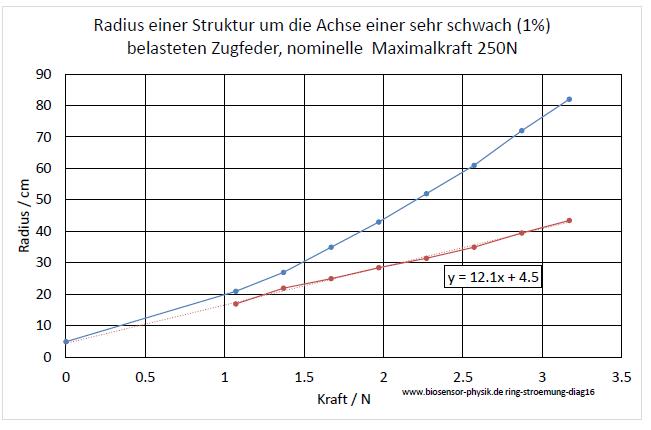

| Abb. 04-04-01-02-03: Mit zunehmender

Last wächst der Radius der Struktur an. blaue Kurve: Vorversuch, rote Kurve: nach jedem Lastwechsel wurde bis zum Ablesen jeweils zwei Minuten gewartet. Ergebnis:

|

4.4.1.2a Struktur bei einer Kugelschreiberfeder unter veränderter Belastung

|

| Abb. 04-04-01-02a-01: Vier

Kugelschreiber wurden mit 45° Winkelmarkierungen

versehen. Eine Umdrehung entspricht etwa 28 mm. (FB) |

|

| Abb. 04-04-01-02a-02: Die Länge der

Struktur an der Spitze der Mine gegen die Anzahl der

Viertelumdrehungen. (FB) |

|

| Abb. 04-04-01-02a-03: Das Gewinde der

Verschraubung hat eine Steigung von etwa 0.9

mm (FB) |

|

| 04-04-01-02a-4: Nach etwa zwei

Umdrehungen ist die Feder entspannt (und die

Gewindeverbindung ist gelöst). Die Struktur ist von

20 cm nahezu auf Null geschrumpft. (FB) |

|

04-04-01-02a-05:Länge der spürbaren

Struktur schrumpft mit Entlastung der Federaus vortrag-2024-nuernberg-15-02.pdf |

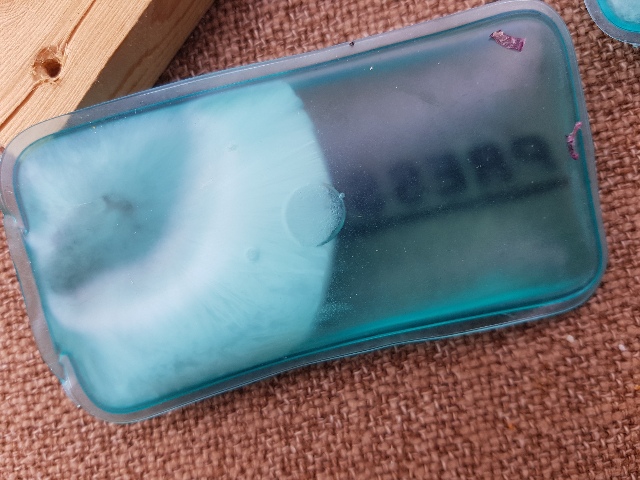

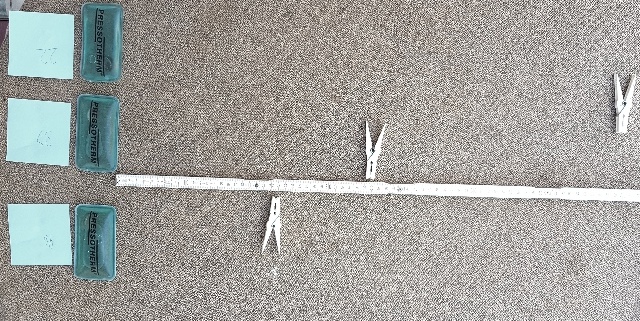

4.4.1.3 Latente Wärme in Flüssigkeit gespeichert, Kalt-Warm-Kompressen

In kleinen Plastikbeuteln befindet ein Medium, das als Flüssigkeit bzw. auskristallisiert vorliegt.

Erwärmt man den Beutel in kochendem Wasser einige Zeit, dann schmelzen alle Kristalle auf und man bekommt nur die Flüssigkeit.

Läßt man den heißen Beutel dann langsam abkühlen, bleibt der Inhalt flüssig, ohne zu kristallisieren. "Die Flüssigkeit ist unterkühlt."

Löst man nach dem Abkühlen mit dem im Beutel eingeschlossenen "Knackfrosch" eine Schockwelle aus, erstarrt das Material innerhalb von rund 20 Sekunden. Dabei wird die zuvor hineingegebene Schmelzwärme wieder frei und erwärmt den Beutelinhalt.

Die ist gewünscht z.B. für eine medizinische Wärmebehandlung.

Die in der Unterkühlung "schlummernde" Energie zeigt sich in einer Erweiterung der Aura des Beutels.

Und zwar wächst die Aura mit zunehmendem Abstand zwischen Beuteltemperatur und Schmelztemperatur (kochendes Wasser).

Bei mehreren Beuteln mit unterschiedlicher Temperatur läßt sich über die Länge der Aura herausfinden, welcher Beutel der wärmere ist.

|

| Abb. 04-04-01-03-01: Der Inhalt ist

auskristallisiert, Blick auf den "Knackfrosch"

(FB) |

|

| Abb. 04-04-01-03-02: Der Inhalt ist

flüssig. (FB) |

|

| Abb. 04-04-01-03-03: Wenige Sekunden

nach dem "Knack" 18:44:06 (FB) |

|

| Abb. 04-04-01-03-04: 18:44:10

vier Sekunden später (FB) |

|

| Abb. 04-04-01-03-05: 18:44:17

elf Sekunden später (FB) |

|

| Abb. 04-04-01-03-06: 18:44:22

sechzehn Sekunden später (FB) |

|

| Abb. 04-04-01-03-07: Länge der

Aura beim oberen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx und unteren Beutel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (FB) |

|

| Abb. 04-04-01-03-08: der obere Beutel

ist wärmer, (55.6°) der untere kälter (39.9°)

(FB) |

|

| Abb. 04-04-01-03-09:

Temperaturmessung,

unterschiedliche Farbskalen! (FB) |

|

| Abb. 04-04-01-03-10: Länge der

Aura bei unterschiedlichen

Temperaturen unten: 46° 22 cm mitte: 37° 35 cm oben: 22° 70 cm Die Flüssigkeit im abgekühlten Kissen hat die größte gespeicherte Energie (mechanische Spannung) die im vergleichsweise wärmste Kissen hat die kleinste Energie gespeichert. (FB) |

4.4.2 Orbital von einem Bleiklotz als Detektor

- Der Radius des Orbitals vergrößert sich bei Anregung (in Ruhe ca. 0,5 m bei Anregung > 2m).

- Über die Zunahme beim Radius läßt sich die Stärke der Anregung messen.

4.4.2.1 Einfluß einer elektrischen Spannung, Seebeck-Effekt

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Abb. 04-04-02-01: Ein Bleiklotz (2397

g) (Hartblei mit einigen % Antimon)

liegt hinten auf dem Tisch. Das Orbital des Klotzes hat einen Radius von ungefähr 0,5 m. Legt man zwischen den beiden Klemmen im Vordergrund eine Gleichspannung von rund 10 µV aus der USB-Spannungsquelle (Abb. 04-03-04), dann wächst das Orbital auf über 2 m an. Die Polarität der Spannung spielt dabei keine Rolle. Das Anwachsen nimmt etwas Zeit in Anspruch. Die Geschwindigkeit bei der Zunahme hängt davon ab, wie weit die Klemmen vom anfänglichen Orbitaldurchmesser entfernt sind. Bei über einem Meter Abstand dauert es etwa ein bis drei Sekunden, bis der Endzustand erreicht ist. (FB) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Abb. 04-04-02-02: Die rote Klemme

liegt innerhalb vom Orbital. Das Anwachsen des

Orbitals bei Anlegen einer Spannung geht spontan,

d.h. ohne Zeitverzögerung. (FB) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Abb. 04-04-02-03: Statt der Spannung

aus der USB-Gleichstromquelle, stammt nun die

Spannung von diesem Thermospannungs-Set. Zwei

Wassergläser mit etwa 1° Unterschied

liefern rund 12.5 µV, die zu den Klemmen

geleitet werden. Auch mit dieser Thermospannung läßt

sich das Orbital vom Bleiklotz entsprechend

erweitern. (FB) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Abb. 04-04-02-04: Das verwendete

Thermoelement hat zwei Kontaktstellen, links

Eisendraht, rechts Kupferdraht (FB) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Abb. 04-04-02-05: Eine Kontaktstelle

aus Eisen und Kupfer, Thermospannung 12.5 µV /

K (FB) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Abb. 04-04-02-06:

blaue Kurve: Thermospannung

(Seebeck-Koeffizient) Die Zahlen beziehen sich auf den Abstand zum Element Platin Es gibt Elemente mit positivem und auch mit negativem Koeffizienten.

Beispiel: Für das Thermopaar Kupfer Eisen ergeben sich (19 - 6.5 = 12.5) 12.5 uV/K aus wuest-wimmer.htm |

|

| Abb. 04-04-02-07: Verschiedene Bleche

aus Metall: Kupfer, Aluminium, Eisen, NIckel, Zink, Titan, Tantal, Wolfram Immer wenn sich zwei Bleche berühren, gibt es spürbare Strukturen, die je nach Metall unterschiedliche Qualitäten und Intensitäten haben. Wichtig ist bei den Versuchen, daß nach dem Übereinanderlegen keine Biegespannungen auftreten, weil eine mechanische Spannung von sich aus schon spürbare Strukturen erzeugen. (FB) |

Feinstoffliche Orbitale beim Seebeck-Effekt

|

| Abb. 04-04-02-08:

NiCr-Ni-Thermoelement, normalerweise befindet sich

der gelbe Stecker in der Buchse vom Meßgerät, jetzt

wird über die Krokodilklemmen eine kleine

Spannung eingespeist. (FB) |

|

| Abb. 04-04-02-09: NiCr-Ni-

Thermoelement, Zollstock zeigt nach Osten (FB) |

|

| Abb. 04-04-02-10: Der Strom fließt über das rechte Amperemeter. Der Meßbereich für Strom ist in diesem Moment nicht aktiviert, daher ist dort kein niederohmiger Durchgang, sondern ein Widerstand von 1 MOhm zwischen den Klemmen. (FB) |

|

| Abb. 04-04-02-11: Thermoelement,

Kupferdraht mit Eisendraht verlötet (FB) |

|

| Abb. 04-04-02-12: Eisendraht und

isolierter Kupferdraht, am Ende verlötet. Zollstock

zeigt nach Osten (FB) |

|

| Abb. 04-04-02-13: oben NiCr-Ni

40 µV / K Edelstahl-Ummantelung, Isolierung

mit Magnesium-Oxid) und unten Eisen-Kupfer (FB) |

|

| Abb. 04-04-02-14: Peltier-Element mit

16x16 Elementen, der Zollstock zeigt nach Osten.

(FB) |

|

Abb. 04-04-02-15:

aus felder.htm#kapitel-04-04 |

|

| Abb. 04-04-02-16: Legt man an ein

Thermoelement eine kleine Gleichspannung, dann gibt

es um den Kontaktpunkt herum eine spürbare Struktur

in Form eines Orbitals. Der Radius des Orbitals nimmt mit der angelegten Spannung zu. Diese stammte aus einem Spannungsteiler mit den Stufen 1 bis 10 x 100 000 Om zu 0,1 Ohm. Die Speisespannung am Teiler war 1 V bzw. bei dem 16x16 Peltier-Elementen (eine Hintereinanderschaltung von 256 Einzelelementen) 11.7 mV; 5.7 mV; 5.5 mV. Um sie in dieser Darstellung mit den anderen Einzel-Elementen vergleichen zu können, wurden die tatsächlichen Spannungen mit dem Faktor 256 multipliziert. (FB) |

|

| Abb. 04-04-02-17: Unter der Annahme,

daß es sich um ein kugelförmiges Orbital handelt,

wurde mit dem gemessenen Radius das Volumen

berechnet. Es sieht so aus, daß das Volumen bei genügend hohen Spannungen linear mit der Spannung anwächst. (FB) |

4.4.2.2 Einfluß einer mechanischen Spannung

Meßgröße: Radius des Orbitals von einem Bleiklotz

|

| Abb. 04-04-02-017: Bleiklotz (Hartblei

mit einigen % Antimon) und Eisenstab 8 mm

Durchmesser. Hält man ihn horizontal an einem Ende,

verbiegt er sich etwas wegen seines Eigengewichtes.

Die dabei entstehenden spürbaren Strukturen lösen

beim Bleiklotz eine vergleichbare Vergrößerung des

Orbitals (Radius von ca. 0,5 m auf über 2 m) aus wie

bei Anlegen der elektrischen Spannung. (FB) |

Anregung von anderen Objekten mit einer mechanischen Spannung.

Meßgröße: Radius des Orbitals

von Kerze, Aluminiumscheibe, Messingzylinder, Eisenkugel, Glaskugel, Marmorstein

Für alle gilt: Mit Hilfe von einer kleinen elektrischen Spannung zwischen den Klemmen bzw. mit dem Einfluß der mechanischen Spannung eines schwach durchgebogenen Eisenstabes wächst das Orbital um ein Vielfaches an.

|

| Abb. 04-04-02-18: Kerze aus Paraffin.

Wenn sie brennt, gibt es eine große Struktur (FB) |

|

| Abb. 04-04-02-19: Verschiedene

Objekte: Kerze, Aluminiumscheibe, Messingzylinder, Eisenzylinder, Eisenkugel, Glaskugel, Marmorstein (FB) |

4.4.3 Einfluß von Erwärmung

4.4.3.1 Orbital vom Bleiklotz als Detektor für Anregungen

|

| Abb. 04-04-03-01: Der Messingstab

zeigt mit dem linken Ende in Richtung Bleiklotz (Hartblei

mit einigen % Antimon). Er wird am rechten Ende für wenige Sekunden mit der Flamme erwärmt. Anschließend vergrößert sich das Orbital vom Bleiklotz für kurze Zeit (10 -20 Sekunden) und schrumpft dann wieder auf den Anfangswert. (FB) |

4.4.3.2 Wirbelzonen als Detektor für Strömungen

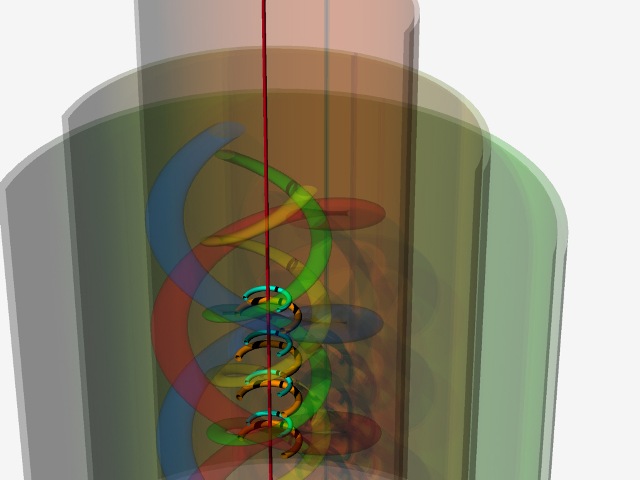

Strömungen z.B. in einem Rohr sind von feinstofflichen Strukturen umgeben. (Abb. 04-02-12)

Diese Strukturen wechselwirken mit Objekten, die in der Nähe der Strömung sind.

Insbesondere führen geschlossene Ringe, durch die die Strömung führt, zu starken Effekten: Wirbelzonen.

|

Abb. 04-04-03-02: Bei Strömungen z.B.

von Wasser, Luft, Strom und Licht gibt es im

Außenraum feinstoffliche Strukturen.

Unterlegscheiben oder andere ringförmige Objekte

wirken als Hindernisse und führen zur Ausbildung von

Wirbelzonen. aus wasser-ader-zwei.htm#kapitel-04 |

|

| Abb. 04-04-03-03: Der Holzlöffel wird

durch das stehende Wasser bewegt. Vor dem Löffel entsteht ein "Überdruck", d.h. es ist dort ein Berg, dessen Wasser zu beiden Seiten hin abfließt. Dabei entstehen Wirbel. Hinter dem Löffel entsteht ein "Unterdruck". Dorthin bewegen sich die Wirbel. aus bewegte-materie-oszillierend.htm#kapitel-10-01 |

|

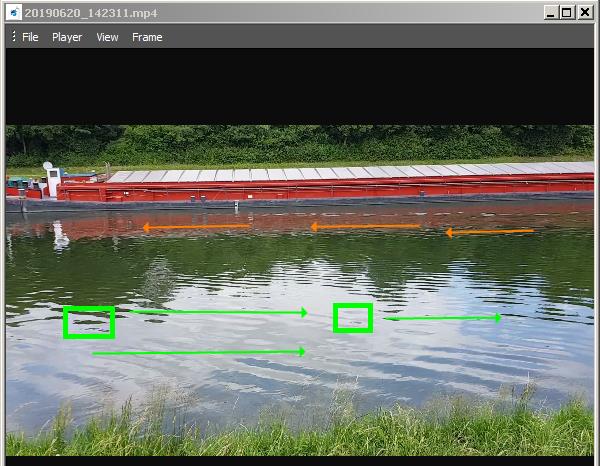

| Abb. 04-04-03-04: Ein Schiff auf dem

Rhein-Main-Donau-Kanal. Während der Vorbeifahrt strömt Wasser im Uferbereich in der anderen Richtung. (FB) |

|

Abb. 04-04-03-05: Das Schiff bewegt

sich nach links, das Wasser im vorderen Bereich

(grün) nach rechts. aus stroemung-wirbel.htm (FB) |

|

| Abb. 04-04-03-06: Ein Dichtungsring

ist in der Mitte vom Messingstab angebracht. Rechts

steht der Lötbrenner mit offener Flamme. (FB) |

|

| Abb. 04-04-03-07: Wird der

Messingstab am rechten Ende für wenige Sekunden

erhitzt, bilden sich Wirbelzonen um dem Stab herum,

wie man sie bei Strömungen von Wasser, Luft, Strom,

Licht findet. Diese Zonen verschwinden wieder nach

einigen Sekunden. Dann ist offensichtlich die durch

die Erwärmung mit der Flamme angeregte Strömung

wieder zur Ruhe gekommen. (10). |

|

| Abb. 04-04-03-08: Ein Stück

Silikonschlauch anstatt Dichtring auf dem

Messingstab. Auch hierbei gibt es Wirbelzonen, wenn

man den Stab am rechten Ende kurzzeitig erwärmt.

(FB) |

4.4.4 Einfluß einer sehr kleinen Gleichspannung bei einem Stab (ohne elektrischen Kontakt)

Sowohl bei einem Stab aus elektrisch leitenden als auch bei einem nichtleitenden Material läßt sich eine "Strömung" beobachten, wenn zwischen beiden Enden eine Spannung anliegt. Dabei fließt im klassischen Sinne kein elektrischer Strom!

Nach Einschalten der Spannung ist der Stab von spürbaren Strukturen mit einem Radius von etwa 10 cm umgeben.

Bringt man ein Hindernis (geschlossener Ring) etwa in der Mitte des Stabes an, dann bildet sich dort eine Wirbelzone mit Radius von einigen Dezimetern, wenn Ring und Stab komplementäre Eigenschaften bezüglich elektrischer Leitfähigkeit haben..

Bei einem Holzstab mit einem Holzring, bzw. bei einem Messingstab mit einem Ring aus Kupfer bilden sich diese Wirbelzonen nicht aus.

|

| Abb. 04-04-04-01: Weißer Plastikstab

mit zwei Krokodilklemmen, an denen die Spannung

anliegt. (FB) |

|

| Abb. 04-04-04-02: Plexiglasstab, die

rote Klemme liegt nur lose auf (FB) |

|

| Abb. 04-04-04-03: Kupferstab, er

liegt links nur lose auf der schwarzen Klemme (FB) |

|

| Abb. 04-04-04-04: Messingstab 8 mm,

liegt lose auf den isolierten Krokodilklemmen aus. In der Mitte befindet sich ein Dichtring aus Kunststoff. Liegt an den Klemmen eine kleine Gleichspannung, dann gibt es längs des Stabe spürbare Strukturen. Im Bereich des Ringes findet man eine große Wirbelzone. (FB) |

|

| Abb. 04-04-04-05: Umgekehrte

Anordnung: Stab aus geriffeltem

Buchenholz und Ring aus Kupferdraht. Auch hier

findet man eine Wirbelzone beim Ring, wenn eine

Spannung angelegt ist. (FB) |

|

| Abb. 04-04-04-06: Buchenstab und Ring

aus Kupferdraht. (FB) |

|

| Abb. 04-04-04-07: USB-Spannungsquelle,

links das grüne Meßgerät für die Eingangsspannung am

Spannungsteiler, 0,25 V an 10 000 Ohm

: 0,1 Ohm 250 mV / 100 000 = 2,5 µV

(FB) |

|

| Abb. 04-04-04-08: Bleiklotz als

Detektor (Hartblei mit einigen % Antimon) Das Orbital vom Bleiklotz vergrößert sich, wenn der Buchenstab unter elektrischer Spannung steht. (FB) |

4.4.5 Strömungen bei mechanischen Spannungen

|

| Abb. 04-04-05-01: Ein Stahldraht 0,5

mm Durchmesser ist oben befestigt. Unten hängt ein

Gewicht, das mit einer Kraft von rund 30 N nach

unten zieht. Bringt man einen Dichtungsring an die Stelle in der Mitte, dann kann man eine Wirbelzone (wie ein Torus) beobachten. Daraus folgt, daß es eine Strömung geben muß. (FB) |

|

| Abb. 04-04-05-02: Das Gewicht:

Gripzange und Bleiklotz (FB) |

4.4.6 Strömung bei einem aktiven Körper

Mit der Bewegung eines leitfähigen Rings läßt sich bei nichtleitenden Stäben zeigen, daß es eine Strömung im Außenraum gibt, die von der Ausrichtung des Materials bei der Herstellung kommt. (Ziehrichtung)

|

| Abb. 04-04-06-01: Analog zum aktiven

Körper: hier strömt Wasser und erzeugt eine

Wirbelstruktur. Kapillare mit 1 mm Innendurchmesser. Wenn mit dem Kolbenprober von links Wasser hindurchgedrückt wird, erzeugt die Wasserströmung im Außenraum vom Dichtring eine spürbare Wirbelstruktur. (FB) |

|

| Abb. 04-04-06-02: Kapillare und

Dichtring (FB) |

|

| Abb. 04-04-06-03: Zwei

Plastikstäbe nebeneinander, gleiche

Ausrichtung bezüglich der Ziehrichtung Bewegt man die Kupferspule in Achsenrichtung entsteht eine mitlaufende Wirbelzone = > es gibt ein Strömung im Außenraum der Stäbe. (FB) |

|

| Abb. 04-04-06-04: Beide Plastikstäbe

mit entgegengesetzter Richtung. Beim Bewegen der Kupferspule gibt es nun keine Wirbelzone. (FB) |

5. Sonstiges-2

5.1 Festkörpereigenschaften

Austrittsarbeit.

Widerstand ist temperaturabhängig.

Einige physikalische Größen sind temperaturabhängig.

Beispielsweise ist dies die Länge oder der elektrische Widerstand eines Festkörpers.

Bei Flüssigkeiten vergrößert sich das Volumen,

und auch bei Gasen nimmt das Volumen bzw. der Druck mit der Temperatur zu.

|

| Abb. 05-01-01: Beim Festkörper

nimmt in der Regel der elektrische Widerstand mit

der Temperatur zu. Bei einigen Materialien gibt es einen fast linearen Zusammenhang über einen weiten Temperaturberich, wie hier bei Platin. Daraus lassen sich elektrische Thermometer anfertigen. Der PT-100 Widerstand hat genau 100 Ohm bei 0°. (FB) |

|

| ABb. 05-01-02: Bei verunreinigten

Metallen oder Legierungen besteht der elektrische

Widerstand aus mehreren Anteilen, davon ist einer

nahezu temperaturunabhängig. Beim Abkühlen bis zu

tiefen Temperaturen (z.B. 4,2 K) bleibt dieser

Anteil als Restwiderstand übrig. Das Restwiderstandsverhältnis (RRR) gibt an, um welchen Faktor sich der Widerstand zwischen Zimmertemperatur und Temperatur des flüssigen Heliums verringert. Ein hoher Wert spricht für eine gute Anordnung der Atome und Reinheit des Festkörpers, ein niedriger Wert für Unordnung bzw. Gemisch (Legierung) aus unterschiedlichen Atomen oder Verunreinigungen. Beispiel: Legierung aus Kupfer und Zink (gamma-Messing) nach unterschiedlichen Wärmebehandlungen. Durch entsprechendes "Glühen", läßt sich das RRR von etwa 2,1 bis auf 3,0 verbessern. (Seite 69, FB-Dissertation) |

|

| Abb. 05-01-03: Gitterkonstante

(Abstand der Atome) und Länge nehmen mit steigender

Temperatur zu. Dicht unterhalb vom Schmelzpunkt dehnt sich der Körper stärker aus als es der Zunahme der Atomabstände entsprechen würde. Es bauen sich Fehlstellen bzw. Lücken ein . (Seite 26 FB-Dissertation) |

|

| Abb. 05-01-04: Längenänderung von

einem Stahlstab (Baustahl) bei unterschiedlichen

Temperaturen, (gerechnet, Abhängigkeit vereinfacht

durch Annahme von einem konstanten

Ausdehnungskoeffizient von 12 E-6 / K, Start

der Kurve bei 50 K und der Länge 1 ) Temperarturunterschied von 100 K entspricht 100 * 12 E-6 = 1,2 E-3 oder 0,12 % (FB) |

|

| Abb. 05-01-05: Längenänderung von

einem Stahldraht bei unterschiedlicher Zugkraft

(gerechnet) Elastizitätskoeffizient 210 GPa Zugkraft 130 N / 0.5 E-6 m², Spannung 260 E-6 N/m² (Pa=N/m²), 210 GPa => 260 E-6/210 E-9 = 0.0012 oder 0,12% Fazit: eine Temperaturänderung von 100 K erzeugt bei diesem Draht mit 0,5 mm² Querschnitt die gleiche Längenänderung wie eine Zugkraft von 130 N. (FB) |

5.2 Eisenbahnschienen als Thermometer (1)

Die Ausdehnung der spürbaren Zone über den Schiene ist ein Maß für die mechanische Spannung und somit auch für die Temperatur des Materials.

Mit zunehmendem Abstand zur Schienentemperatur während der Schweißung - die mechanische Spannung war da Null - wächst die Höhe der spürbare Zone an.

Optimale Schweißtemperatur: 20° - 26°

Video Zeitmarke 28:45 https://www.youtube.com/watch?v=0nTRjt4IfKg

"im Bereich der Deutschen Bahn AG Schienen in einem Temperaturbereich von 20 bis 26 °C verschweißt".

https://de.wikipedia.org/wiki/Schienensto%C3%9F

|

| Abb. 05-02-01: Eisenbahnschienen

werden geschweißt. Man stellt die Naht durch

Ausfüllen des Spaltes mit flüssigem Stahl

(Thermitverfahren) her. Bild einige Tage nach dem Schweißen, die Schleifspuren zeigen die Nachbearbeitung. Die Schweißnaht muß sehr hohe Kräfte aushalten, die bei großen Temperaturänderungen auftreten. Mögliche Temperaturen im Sommer bei über 40° (direkte Sonneneinstrahlung), im Winter bei -20° . (FB) |

|

| Abb. 05-02-02: Schweißnähte einige

Jahre alt (FB) |

|

| Abb. 05-02-03: Es gibt oberhalb der

beiden Schienen in Längsrichtung jeweils eine

ausgedehnte spürbare Zone, die wie eine Schicht auf

dem Gleisbett liegt. Sie ist gut von der Seite zu

"sehen". schematisch: rot für das vordere und grün für das hintere Gleis. Foto bei Temperatur ca. 5°, Höhe der Zonen über den Schienen etwa 0,4 m (2,5 Schienenhöhen) (FB) |

|

| Abb. 05-02-03a: Zwei gut hörbare

Schweistellen nördlich von Eschenau. Wenn der Zug bei der grünen als auch bei der roten Markierung fährt, hört man bei jeder Achse laute Schläge, wenn die Räder darüber rollen. https://opentopomap.org/#map=17/49.58042/11.20646 |

|

| Abb. 05-02-03b: bei der roten

Markierung: westliches Gleis, Außenseite Schlechte Oberflächenbearbeitung, daher Schlaggeräusche Wenn ein Zug darüber fährt, sinkt die Schiene einschließlich der benachbarten Stahlschwellen bei jeder Achse etwa 1 cm (sichtbar) nach unten. Die Schläge haben offensichtlich das Schotterbett verdichtet. Es droht vorzeitiger Verschleiß! (FB) |

|

| Abb. 05-02-03c: bei der roten

Markierung: westliches Gleis, Innenseite Schlechte Oberflächenbearbeitung, daher Schlaggeräusche (FB) |

???? ???? |

| Abb. 05-02-03d: bei der roten

Markierung: östliches Gleis, Außenseite Schlechte Oberflächenbearbeitung, daher Schlaggeräusche (FB) |

|

| Abb. 05-02-03e: bei der roten Markierung: östliches Gleis, Außenseite (FB) |

|

| Abb. 05-02-03f: bei der grünen

Markierung: (FB) |

|

| Abb. 05-02-03g: bei der grünen Markierung: etwa 1 mm Vertiefung (FB) |

|

| Abb. 05-02-03h: bei der grünen

Markierung: etwa 1 mm Vertiefung (FB) |

|

| Abb. 05-02-04: Bahnhof Rüsselbach, an

der B2 https://opentopomap.org/#map=16/49.60847/11.23440 |

|

| Abb. 05-02-05: 10.2.2021, 12:54

Bei Temperatur von etwa -5° (Autothermometer), Höhe der spürbaren Zonen über der Schiene: ca. 1 m (FB) |

|

| Abb. 05-02-06: 15.02.2021,

08:52 Uhr Höhe der Zonen etwa 1,6 m (gemessen mit Zollstock), Temperatur gemessen neben der Schiene: -7,4° (FB) |

|

| Abb. 05-02-07: Das Thermoelement

liegt direkt am Fuß der Schiene, dort Anzeige -7,4°

(FB) |

|

| Abb. 05-02-08 16.02.2021, 10:33 Uhr Temperatur gemessen neben der Schiene -0.7°, gemessene Höhe 80 cm (FB) |

|

| Abb. 05-02-09 17.02.2021, 14:59

Uhr, gemessene Höhe 60 cm, etwa 6°

(FB) |

|

| Abb. 05-02-10: 18.02.2021 14:03 Uhr gemessene Höhe 25 cm, Temperatur unter dem Schienenfuß 13,7° (FB) |

|

| Abb. 05-02-11: 19.02.21

09:44 Temperatur 5.1°, Höhe 52 cm (FB) |

|

| Abb. 05-02-12:

19.02.21 13:17 12.3°

30 cm (FB) |

|

| Abb. 05-02-13: 20.02.21 14:30 |

|

| Abb. 05-02-14:

20.02.21 14:32 23.8°,

5 cm (FB) |

|

| Abb. 05-02-15: 21.02.2021

13:06 21.8°, 6 cm (FB) |

|

| Abb. 05-02-16: 23.02.2021 13:30

20.7°, 4 cm (FB) |

|

| Abb. 05-02-17: 24.02.21 14:22

26°, 11 cm (FB) |

|

| Abb. 05-02-18: 25.02.21

14:27 18°, 5 cm

(FB) |

|

| Abb. 05-02-19: 09.05.2021

14:15 38.5°, 85 cm

(FB) |

Verbindung Forchheim Ebermannstadt

|

| Abb. 05-02-20: Bahnhof Ebermannstadt,

Richtung Osten, Museumsbahn (FB) |

|

| Abb. 05-02-21: Bahnhof Ebermannstadt,

Prellbock, Gleis in Richtung Forchheim (FB) |

|

| Abb. 05-02-22: Bahnhof Ebermannstadt, vom Prellbock aus gesehen, Gleis in Richtung Forchheim (FB) |

|

| Abb. 05-02-23: Bahnhof Ebermannstadt, vom Prellbock aus gesehen, Gleis in Richtung Forchheim (FB) |

|

| Abb. 05-02-24: Bahnhof Ebermannstadt,

Nähe Prellbock, Gleis in Richtung Forchheim Prägestempel: BVG 1961 S49 (Bochumer Verein) Temperatur 6,5°, gemessene Höhe 10 cm (FB) |

|

| Abb. 05-02-25: Bahnhof Kirchehrenbach

(FB) |

|

| Abb. 05-02-26: Kirchehrenbach,

Isolierstück, trennt beide Hälften elektrisch (FB) |

|

| Abb. 05-02-27: Bahnhof

Kirchehrenbach, Temperatur 4°, gemessene

Höhe 45 cm (FB) |

|

| Abb. 05-02-28: Bahnhof Wiesenthau, Temperatur: 6,2°, gemessene Höhe 50 cm (FB) |

|

| ABb. 05-02-29: rechts Bahnhof

Wiesenthau, gemessene Höhe 55 cm Temperatur wie

vorher. (FB) |

|

| Abb. 05-02-30: Bahnhof

Gosberg (FB) |

|

| Abb. 05-02-31: Bahnhof Gosberg,

gemessene Höhe 60 cm, Temperatur 6,0° (FB) |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Abb. 05-02-89: Daten vom Bahnübergang

am Bahnhof Rüsselbach sowie Ergänzungen an der Strecke Forchheim Ebermannstadt Linke Achse: gemessene Höhe gegen gemessene Temperatur (ausgefüllte Raute, rotes Quadrat) rechte Achse: Temperaturdifferenz zu 22 ° (vermutete Schweißtemperatur) Bei den Daten von Rüsselbach nimmt die Höhe der Struktur über den Schienen zu, je weiter die aktuelle Temperatur von 22° entfernt ist. Vermutlich war dies die Temperatur beim Schweißvorgang, d.h. die Schiene war zu der Zeit spannungsfrei. Bei Temperaturen oberhalb davon treten durch die Wärmeausdehnung im Material Spannungen auf, die die Schiene zusammendrücken, unterhalb davon auseinandergeziehen. Die Hilfslinie mit den roten Punkten ergibt sich, wenn man den Betrag der Differenztemperatur zwischen tatsächlicher und vermuteter Schweißtemperatur gegenüber der Temperatur aufträgt. Die leichte Verschiebung der gemessenen Werte nach außen zeigt, daß selbst bei der Schweißtemperatur noch eine Resthöhe von einigen Zentimetern übrig bleibt. (FB) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

5.3 Eisenbahnschienen als Thermometer (2), Beobachtungen an Fotos von Schienen,

Jeffrey Keen beschreibt die Möglichkeit, Information aus Fotos zu bekommen.

/keen 2018/ Chapter 13 Photographing Subtle Energies

remote-viewing.htm

Mit dieser Methode kann man die spürbaren Strukturen über den Gleisen auch lange Zeit später ermitteln.

Hier sind einige Beispiele:

|

||||||||||||||||||||||||

| Abb. 05-03-01: Die letzten Meter bis

zum Prellbock, fast keine mechanische Spannung Bahnhof Lauterbach, drei Schienen, Rasender Roland auf der Insel Rügen (FB) |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| Abb. 05-03-02: Prellbock, Schienen

nicht unter Spannung, Eisenbahnmuseum Nürnberg |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| Abb. 05-03-03: Schienen nicht unter

mechanischer Spannung, Gleisbauarbeiten Kersbach, Baiersdorf (FB) |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| Abb. 05-03-04: das Gleis im Hintergrund ist unter mechanischer Spannung, das in der Mitte nur wenig und die einzelnen Schienen im Vordergrund sind spannungsfrei, Gleisbauarbeiten Kersbach, Baiersdorf (FB) |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| Abb. 05-03-05: Höhe der gemuteten Zone über der montierten Schiene: ca. 15 cm, Gleisbauarbeiten Kersbach, Baiersdorf (FB) |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| Abb. 05-03-06: Die Enden von zwei 180

m langen Schienenstücken, etwa 180 mm hoch,

spannungsfrei, Vignolschiene: https://www.gleisbau-welt.de/lexikon/infrastruktur/oberbau/schienen/schienenprofil/ Dichte 7,86 kg/dm³ Ausdehnungskoeffizient alpha 12*10-6 /K Elastizitätsmodul E 210 GPa = 210*109 N/m²

Bei einer Temperaturdifferenz ( Nacht / Tag ) von dT = 10° und einer Länge von L = 180 m ändert sich die Länge L der Schiene um dL = alpha * dT* L = 12*10-6 /K * 10 K * 180 m= 0,0216 m, das sind 2,16 cm. Läßt man das Material sich nicht ausdehnen, d.h. die Länge der Schiene bleibt fest, dann entsteht eine Zugspannung sigma (A Querschnitt) epsilon = dL/L

relative Dehnung

epsilon = alpha * dT sigma = E * epsilon sigma = E * alpha * dT

sigma = 210*109 N/m² *

12*10-6 / K * 10 K = 25.7

106 N/m²=

25.70 N/mm²

Die zugehörige Kraft F = sigma * A = 25.7 106 N/m² * 0.8*10-2 m² =20,2 104 = 202 000 N 25.70 N/mm² * 8000 mm² = 202 000 N (Zugfestigkeit von Baustahl 370 N/mm², Schienenstahl hat bessere Eigenschaften. somit folgt, daß die Zugfestigkeit durch die Temperaturspannungen nicht erreicht wird.) Wenn die Lufttemperatur beim Schweißen 10° war, gibt es bei extremen Wetterbedingungen z.B. von -20° oder +40° eine Differenztemperatur von -30° bzw. +30° . Die entsprechenden Zugkräfte bzw. Drücke wären dann 3 * 202 000 N = 606 000 N (FB) |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| Abb. 05-03-07: Schienen unter

Zugspannung, Höhe der spürbaren Zone: etwa 2 x

Schienenhöhe Creation Date (iptc): 2011-11-04T14:06:10 Bahnhof Göttingen, Gleis 9 F, Schrauben der Schwellen sind lose,(FB) |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| Abb. 05-03-08: Stempel vom

Walzvorgang, Thyssen, 88, UIC 60, Höhe 172 mm Creation Date (iptc): 2012-05-16T16:06:01 Schwellenschrauben sind lose, Göttinger Bahnhof, Gleis 9 Nord (FB) |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| Abb. 05-03-09: Schienen ohne

Zugspannung, Abstellgleise Bahnhof Goslar Höhe der spürbaren Zonen: etwa halbe Schienenhöhe (FB) |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| Abb. 05-03-10: Schienen ohne

Zugspannung, Höhe der spürbaren Zonen weniger als

halbe Schienenhöhe. Treibachsen einer Vierzylinder Dampflokomotive, Bahnhof Bad Harzburg (FB) |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| Abb. 05-03-11: Schienen völlig ohne

Zugspannung, Höhe der spürbaren Zonen: wenige

Zentimeter. Bahnhof, Braunschweig Schapen, Bio-institut (FB) |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| Abb. 05-03-12: Bahnhof Igensdorf, ca.

5°, Höhe der spürbaren Zone weniger als zweimal

Schienenhöhe (FB) |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

Abb. 05-03-13: vermutlich 15°

bis 20 °, Höhe der spürbaren Zone weniger als

zweimal Schienenhöhe (FB)aus strom-netze.htm#kapitel-06-05 |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

Abb. 05-03-14: Kirchehrenbach,

vermutlich 15°, Höhe der Zone: weniger als

Schienenhöhe (FB)aus strom-netze.htm#kapitel-06-05 |

5.4 Ideale Gase

|

| Abb. 05-04-01: bei einem idealen

Gas und konstantem Druck nimmt das

Volumen mit der Temperatur linear zu (FB) |

|

| Abb. 05-04-02: bei einem idealen Gas und konstantem Volumen nimmt der Druck mit der Temperatur linear zu (FB) |

5.5 Strömung durch Bewegung

|

| Abb. 05-05-01: Das SW-Foto zeigt

einen Blick in das Schaufenster einer Apotheke. Dort

fährt eine kleine elektrische Eisenbahn im Kreis

herum. Beobachtung: die Bewegung ist auch außerhalb des Schaufensters zu spüren. Nachbau mit einem an einer Kurbel umlaufenden Messingstück. Es gibt feinstoffliche Strukturen, die das Entgegenkommen, Vorbeifahren und Entfernen von außen wahrnehmbar machen . (FB) |

5.6 Strömung bei einem Laserstrahl

gehört eigentlich zu seums-drei.htm

Laserstrahl durch Kunststoff-Rohr physik-neu-012.htm#12-1-03

|

| Abb. 05-06-01: Ein Laserpointer ist

auf einer Verstelleinrichtung. Die Richtung des

Strahls läßt sich damit im Bereich von 1/100 mm fein

justieren. Beobachtung: Bei Überschreiten der Ausrichtung in jede der vier Haupthimmelsrichtungen ändert sich die Qualität der spürbaren Strukturen um dem Strahl herum. Bei exakter Ausrichtung ist sie sehr schwach, links davon Qualität 1 (z.B. CW), rechts davon Qualität 2 (z.B. CCW) Damit läßt sich auch ohne Kompass eine Himmelsrichtung bestimmen. (FB) |

|

| Abb. 05-06-02: Der Laserpointer steht

über dem Mittelpunkt vom Meßkreis. In Blickrichtung

geht es nach Norden. Einige der von früheren Experimenten angebrachte Markierungen der geografischen Nord- und Westrichtung seums.htm sind noch vorhanden. Mit Hilfe der Feinjustierung wurde der Strahl jeweils so eingestellt, daß gerade der Qualitätswechsel eintrat. Bei mehreren Versuchen zeigte es sich, daß der rote Laserpunkt hinten an der Hecke Abweichungen von unter einem Meter / 15 Meter Entfernung (~ 4°) zu den Markierungen der geografischen Nordrichtungen hatte. Entsprechende Abweichungen gab es auch in der Westrichtung. Noch Forschungsbedarf! (FB) |

|

| Abb. 05-06-03: Lenkt man den

Laserstrahl durch einen geschlossenen Ring (Holz,

Gummi, Kupferdraht), dann entsteht dort eine

Wirbelstruktur => es handelt sich somit um

eine Strömung. (FB) |

Literatur: b-literatur.htm

|

www.biosensor-physik.de | (c)

07.01.2021 - 14.02.2025 F.Balck |

© BioSensor-Physik 2025 · Impressum